Кубический световой год мороженого: книги недели

Что спрашивать в книжных

Непереиздававшиеся фельетоны Тэффи, полное погружение в принципы ChatGPT и возможность создания качественно новой художественной литературы: неизбежный пятничный обзор новинок, подготовленный для вас редакторами «Горького».

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Забытая Тэффи. О «Титанике», кометах, гадалках, весне и конце света: фельетоны. М.: Альпина нон-фикшн, 2024. Содержание

Так называемый юмор — довольно тонкая материя, поэтому юмористическая литература даже не самого низкого разбора имеет свойство довольно быстро подтухать, и в особенности это касается наиболее сиюминутных ее форм вроде фельетонов. Сегодня остро, уныло завтра, и попробуйте сходу вспомнить хотя бы десяток имен известных фельетонистов. Случай Тэффи относится к числу нехарактерных: как это ни удивительно, но разысканные сегодня и реопубликованные ее дореволюционные миниатюры из «Биржевых ведомостей» и других изданий, и в том числе наиболее ранние из них, впечатляют без всяких скидок, если даже не сильнее, чем прежде, поскольку как-то подозрительно хорошо состарились и обросли историческим контекстом. Там, где читатели начала прошлого века видели главным образом утонченное зубоскальство, сегодня перед нами предстают живые картинки из давно ушедшей жизни, непритязательные в плане предмета изображения, но яркие, глубокие и точные. Сборник «Забытая Тэффи» лишний раз подсказывает нам, что место, отведенное этому нерядовому писательскому дарованию в нашем каноне, не вполне ему соответствует.

Так называемый юмор — довольно тонкая материя, поэтому юмористическая литература даже не самого низкого разбора имеет свойство довольно быстро подтухать, и в особенности это касается наиболее сиюминутных ее форм вроде фельетонов. Сегодня остро, уныло завтра, и попробуйте сходу вспомнить хотя бы десяток имен известных фельетонистов. Случай Тэффи относится к числу нехарактерных: как это ни удивительно, но разысканные сегодня и реопубликованные ее дореволюционные миниатюры из «Биржевых ведомостей» и других изданий, и в том числе наиболее ранние из них, впечатляют без всяких скидок, если даже не сильнее, чем прежде, поскольку как-то подозрительно хорошо состарились и обросли историческим контекстом. Там, где читатели начала прошлого века видели главным образом утонченное зубоскальство, сегодня перед нами предстают живые картинки из давно ушедшей жизни, непритязательные в плане предмета изображения, но яркие, глубокие и точные. Сборник «Забытая Тэффи» лишний раз подсказывает нам, что место, отведенное этому нерядовому писательскому дарованию в нашем каноне, не вполне ему соответствует.

«— Вот это и есть „Демон“ Врубеля?

— Д-да... как будто это самое...

— Справься-ка лучше по каталогу!..

— Ей-богу, правда!

Но старуха не верит и вырывает каталог из рук дочери.

— Гм... может быть, это и демон, только, по-моему, их здесь два! Видишь — руками-то обхватил Тамару, что ли?

— Нет, maman, это, кажется, колени».

(«На выставке „Мир искусства“», 1903)

Стивен Вольфрам. Как устроен ChatGPT? Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире. М.: МИФ, 2024. Перевод с английского Елены Быковой. Содержание

В довольно далеком 2009 году британский физик Стивен Вольфрам представил миру удивительную вещь — открытую базу данных WolframAlpha, которая содержала огромные массивы информации о науке и так называемой жизни. Удивительным было то, что взаимодействие с ней осуществлялось через чат: любой человек, не обладающий специальными знаниями, мог ввести запрос на естественном языке и получить ответ.

В довольно далеком 2009 году британский физик Стивен Вольфрам представил миру удивительную вещь — открытую базу данных WolframAlpha, которая содержала огромные массивы информации о науке и так называемой жизни. Удивительным было то, что взаимодействие с ней осуществлялось через чат: любой человек, не обладающий специальными знаниями, мог ввести запрос на естественном языке и получить ответ.

Целых пятнадцать лет потребовалось инженерам и маркетологам, чтобы объяснить народным массам, насколько важный прорыв совершил Вольфрам. (Вообще, первые нейросети были смоделированы еще в 1940-е, но именно британский специалист нашел им поистине массовое применение.)

В книге «Как устроен ChatGPT?» Вольфрам дает базовые знания о том, как происходит процесс «обучения» большой языковой модели: от классического примера с изображениями кошек (как нейросеть «учится» понимать, что два треугольника и круг образуют кошачью морду, а не собачью) до конечной сборки.

Вольфрам закончил работу над книгой в феврале 2023 года — через три месяца после запуска ChatGPT. Когда ее переводили и редактировали, в открытом доступе появились сначала ChatGPT 3.5, а затем ChatGPT 4. Ну а пока печатали — подоспела ChatGPT 4o, которая уж точно-то оставит нас всех без работы.

Понять, зачем инженеры так стремительно множат сущности, поможет в том числе эта несложная, насколько это вообще возможно, книга Стивена Вольфрама.

«Иногда происходит интересное взаимодействие между вычислительными инструментами и „человеческими“ способностями. Вот довольно причудливый вопрос, заданный Wolfram Alpha <...>: сколько калорий находится в кубическом световом годе мороженого?

Интерпретация ввода

Мороженое количество 1 ly3 (кубический световой год) общее количество калорий

Средний результат

1,4 × 1054 кал (диетические калории)

Единицы измерения

5,8 × 1057 Дж (джоули)

5,8 × 1064 эрг (единица официально устарела)».

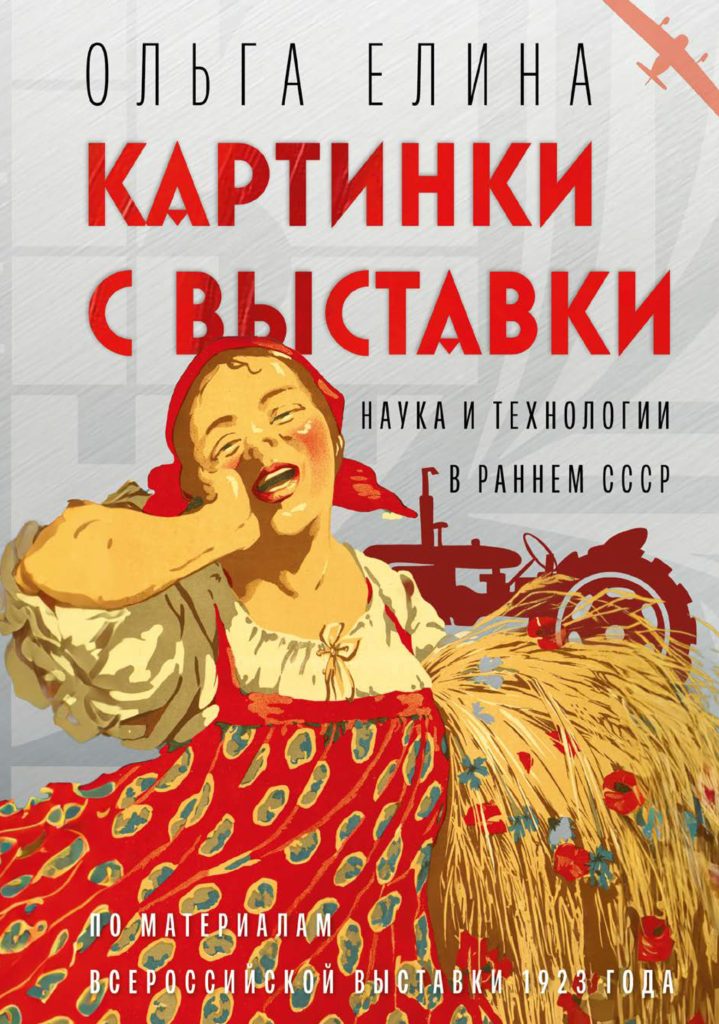

Ольга Елина. Картинки с выставки: наука и технологии в раннем СССР (по материалам Всероссийской выставки 1923 года). М.: Рутения, 2024. Содержание. Фрагмент

Тема исследования — Всероссийская (Всесоюзная) сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, состоявшаяся в 1923 году. С одной стороны, она похожа на свою тоталитарно-пышную наследницу ВДНХ, а с другой — воплощает возможную альтернативу в развитии советского государства. Эта альтернативность читается, во-первых, в открытости Западу при сохранении идеалов всемирного освобождения рабочего класса, во-вторых, в уважительном, хотя и не лишенном противоречий отношении к крестьянству, весьма далекому от варварства коллективизации.

Тема исследования — Всероссийская (Всесоюзная) сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, состоявшаяся в 1923 году. С одной стороны, она похожа на свою тоталитарно-пышную наследницу ВДНХ, а с другой — воплощает возможную альтернативу в развитии советского государства. Эта альтернативность читается, во-первых, в открытости Западу при сохранении идеалов всемирного освобождения рабочего класса, во-вторых, в уважительном, хотя и не лишенном противоречий отношении к крестьянству, весьма далекому от варварства коллективизации.

Впрочем, это скорее метасюжет: основная амбиция издания — передать уникальность события, и это автору, безусловно, удается. Разбирая сюжеты вокруг собранной за рекордные десять месяцев выставки, Ольга Елина провела в архивах десять лет. Событие реконструировано по косточкам — от задач, которые ставили организаторы, до реакции СМИ и литераторов. Получилась важная работа для всех, кто интересуется раннесоветской модернизацией и функционированием научно-технических экспозиций (ну а те, кто считает, что этот формат остался в первой половине XX века, давно не были на выставке-форуме «Россия»). Но не в последнюю очередь, а, быть может, даже прежде всего, это книга с картинками — иллюстративный материал выше всяких похвал.

«Своеобразный перформанс „Деревни настоящего“ представлял собой редкую акцию в истории выставочного движения, когда повседневность крестьянского труда демонстрировалась вживую. <...> Столь необычный эксперимент не мог пройти гладко: семьи столкнулись с массой сложностей. Жаловались на качество и количество пищи, перебои с кипятком, редкое мытье в бане, задержки денежных выплат. И если подобные проблемы не без труда, но улаживались комендантом, то главная беда — осенняя погода с дождями, сырость и холод в избах — оказалась неразрешимой. Особенно тяжело пришлось двум семьям с маленькими детьми: в семье крестьян Паутовых из Омской губернии „грудной ребенок страдает расстройством пищеварения, т. к. у матери от голодовки пропало молоко“; в другой семье „ребенок кашляет“. Сердобольный чиновник добился для них места в общежитии, но кто-то должен был остаться для ухода за скотом: „разъединение семей“ не разрешили, тяготы продолжились».

Андрей Левкин. Искусство прозы, а заодно и поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Содержание

Собрание критических и теоретических текстов прозаика, поэта и журналиста Андрея Левкина, покинувшего нас в прошлом году. В 600-страничную книгу вошли статьи, доклады и «трактаты», ныне доступные только в редких печатных изданиях и в интернете (вечность электронных копий, как справедливо замечают составители Станислав Снытко и Александр Заполь, — штука иллюзорная).

Собрание критических и теоретических текстов прозаика, поэта и журналиста Андрея Левкина, покинувшего нас в прошлом году. В 600-страничную книгу вошли статьи, доклады и «трактаты», ныне доступные только в редких печатных изданиях и в интернете (вечность электронных копий, как справедливо замечают составители Станислав Снытко и Александр Заполь, — штука иллюзорная).

Важнейший вопрос, занимавший Левкина-теоретика и Левкина-практика, следует, вероятно, свести к возможности или невозможности создания качественно новой художественной литературы. Если такая литература возможна, какой она должна быть: абстрактной? свободной? литературой-вирусом? эстетичной? безыскусной? Где искать ее предтечу? В Белом, Шкловском, Мандельштаме или, может, Экзюпери?

Хотя многие эти тексты были написаны в порядке сиюминутной рецензии-размышления на некогда актуальные книги, чтения Левкин требует медленного, вдумчивого, ведь даже в критическом жанре он все же смотрел куда-то в сторону вечно отложенного модернистского будущего.

«По поводу нынешнего состояния авангарда. Стало понятно, что закончился второй период его существования. (Первый — от противопоставления официозу к самосуществованию. Второй — наработанные тексты сформировали новое художественное сознание.) Далее уже не тексты будут формировать сознание, но сознание — порождать тексты. Понятно, что часть участников второго этапа (вероятно, большая) будет стремиться расширить свою аудиторию, озаботится менеджментом <...>, другая же часть подключится наконец к процессам европейского авангарда, сохраняя при этом весьма зрелую индивидуальность. Более-менее понятно, какие особенности будущих текстов будут определять их принадлежность к тому или иному варианту жизни. (Можно сказать в скобках: тексты, являющиеся некими кодами — с присущей кодам инвариантностью их восприятия, и тексты, остающиеся лишь текстами — требующими субъективной интерпретации. Как пример: соц-арт, который, работая в обиходной среде, сумел выйти на уровень кодов и тем самым — как это ни парадоксально — ушел из-под социума.)»

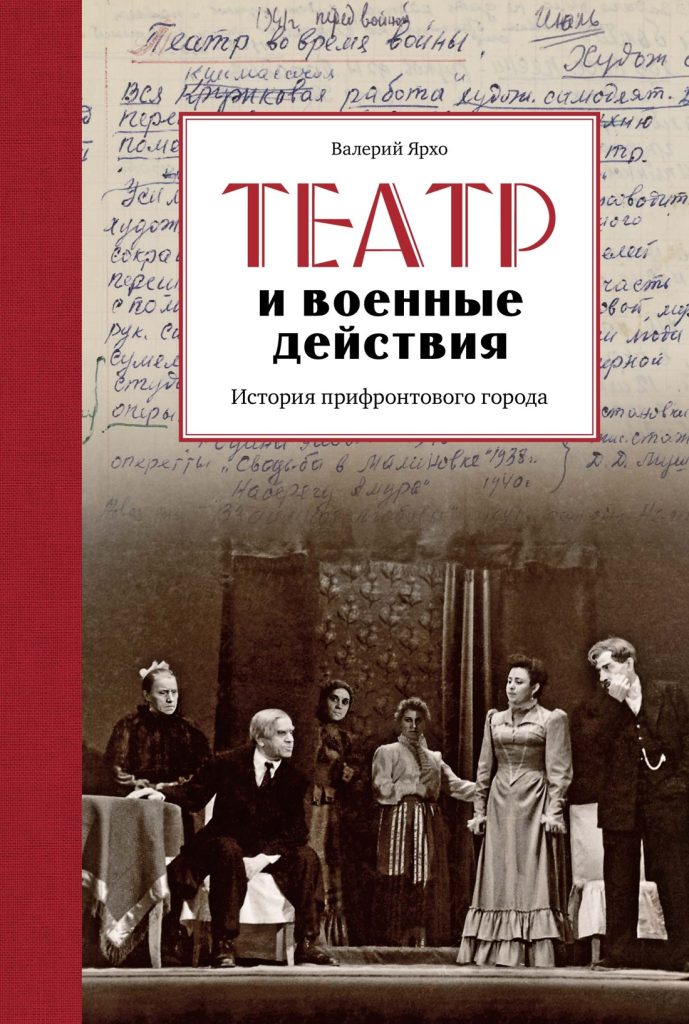

Валерий Ярхо. Театр и военные действия. История прифронтового города. М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2024. Содержание

В основе этой книги — черновик мемуаров, найденные в альбоме фотографий, который был ненароком обнаружен на блошином рынке в Измайлове. Альбом, как выяснилось, принадлежал некоему Василию Васильевичу Немову — персоне локально известной, энтузиасту театрального движения в городе Коломне. Коллекции документов Немова повезло попасть в руки к, возможно, единственному человеку, который мог ей правильно распорядиться — Валерию Ярхо, коломенцу, журналисту и краеведу. И вот в результате цепочки кармических совпадений появилась на свет книга.

В основе этой книги — черновик мемуаров, найденные в альбоме фотографий, который был ненароком обнаружен на блошином рынке в Измайлове. Альбом, как выяснилось, принадлежал некоему Василию Васильевичу Немову — персоне локально известной, энтузиасту театрального движения в городе Коломне. Коллекции документов Немова повезло попасть в руки к, возможно, единственному человеку, который мог ей правильно распорядиться — Валерию Ярхо, коломенцу, журналисту и краеведу. И вот в результате цепочки кармических совпадений появилась на свет книга.

Название уже содержания: Немов (р. 1893) набросал воспоминания в 1979 году, за пять лет до смерти, и начинает с краткой истории семьи и своего детства. Ярхо, расширивший документальную базу, доводит повествование до склона лет героя. Но война, действительно, занимает в памяти, а возможно и жизни Немова, центральное место: будни прифронтового города предстают пиковым напряжением усилий, где постановки спектаклей и кинопоказы оказываются важным элементом поддержания морального духа коломчан. Местами повествование достигает соцреалистического накала:

«Когда в театр заглянул товарищ Тимофеев, чтобы посмотреть, как идут дела, он, увидев, что культработники возятся с какими-то описями и протоколами, стал подгонять их, говоря, дескать, не надо никакой комиссии, надо быстрее все укладывать и отправлять ящики на погрузку в вагон.

Но Немов вступил с ним в спор, спросив:

— А что будет после войны, когда спросят, куда делось имущество? Мы укладываем вещи и списки составляем под копирку в двух экземплярах,сдаем их в завком с распиской о приеме.

Весьма недовольный тщательностью упаковки, так замедлявшей процесс погрузки, Тимофеев ушел из театра на завод, где его ждала еще масса эвакуационных дел, распорядившись напоследок:

— Отправляйте скорее в вагон No 579999 и не задерживайте!

Работники ДК продолжили упаковывать в ящики инвентарь, за который отвечали. Так, ящик за ящиком, пронумеровали от No 1 до No 33 и 22 октября их сдали в вагон No 579999».

Резюмируя, перед нами хороший образчик краеведческой литературы, которую особенно можно рекомендовать любителям «малой» истории ВОВ.