Кто ваш Сартр?

Рецензия на книгу Тарика Али «Уинстон Черчилль: его эпоха, его преступления»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

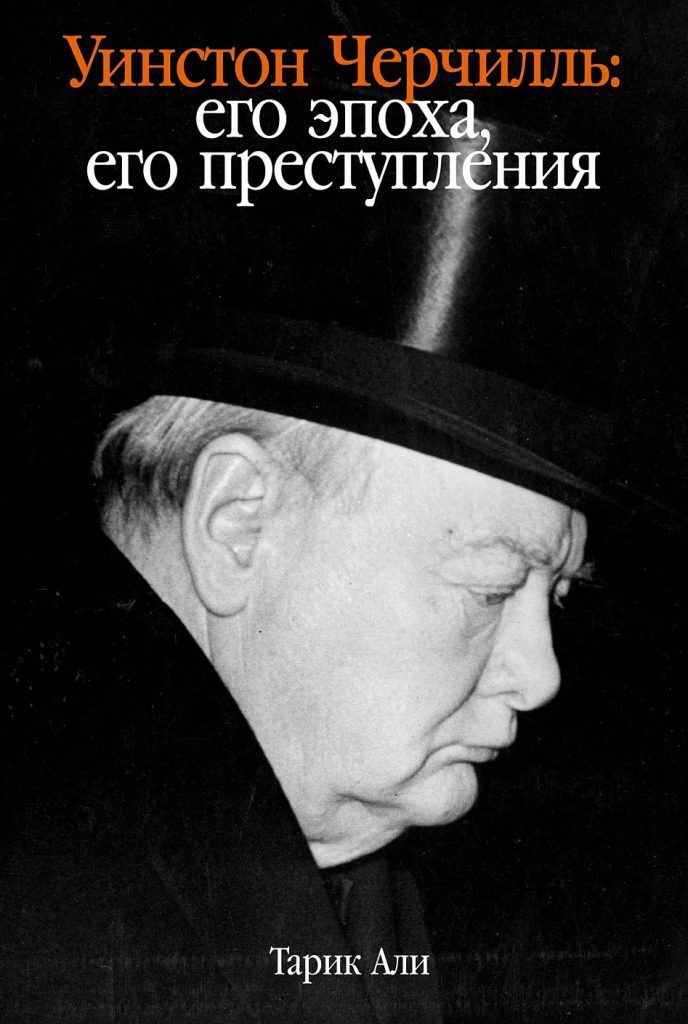

Тарик Али. Уинстон Черчилль: его эпоха, его преступления. М.: Альпина нон-фикшн, 2023. Содержание

Тарик Али — человек известный, своего рода голос западных левых, ветеран «Нью лефт ревью». Этим он интересен, и перевод его книги на русский язык оправдан уже тем, что позволяет оценить стиль мышления видного публициста, авторитетного в зарубежных левых кругах. Конечно, приобретая книгу, название которой анонсирует биографию исторической личности, хотелось бы из нее узнать много нового не только об авторе, но и о самом Черчилле. Но тут читатель не должен обольщаться. Черчилль нечасто появляется на страницах книги, которую правильнее было бы назвать «Преступная сущность британского империализма» или как-то в этом роде.

Тарик Али — человек известный, своего рода голос западных левых, ветеран «Нью лефт ревью». Этим он интересен, и перевод его книги на русский язык оправдан уже тем, что позволяет оценить стиль мышления видного публициста, авторитетного в зарубежных левых кругах. Конечно, приобретая книгу, название которой анонсирует биографию исторической личности, хотелось бы из нее узнать много нового не только об авторе, но и о самом Черчилле. Но тут читатель не должен обольщаться. Черчилль нечасто появляется на страницах книги, которую правильнее было бы назвать «Преступная сущность британского империализма» или как-то в этом роде.

Автор то и дело перескакивает через важные этапы и сюжеты биографии Черчилля. Например, на страницах, посвященных первым двум годам Второй мировой войны (с. 320–332), Черчилль вскользь упоминается 4 раза, без объяснения, какие посты он занимал и что делал. Представляете биографию Сталина, из которой неясно, что он делал в 1939–1941 гг.? О Сталине этого периода Али пишет гораздо больше, повторяя многочисленные мифы и штампы, актуальные для 1960–1980-х гг., но не для современной науки.

Если не ждать от книги Али биографического жанра, то в ней есть немало интересной информации «для начинающих», изложенной, правда, несколько бессистемно. Можно узнать об ирландском повстанце XVIII века Тоне и о том, что в 1916 г. в Ирландии было «Пасхальное восстание», не очень понятно, правда, кто и почему его поднял. Я с интересом прочитал главу об ответственности британских колонизаторов за голод в Индии в 1940-х гг. Автор справедливо, на мой взгляд, проводит параллель между Черчиллем как главой правительства, ответственного за эту катастрофу, и Сталиным, ответственным за голод в СССР (Али почему-то считает, что он был только на территории Украины) (с. 359). Может быть, дело в том, что я не специалист по этому периоду истории Индии, но тут возразить нечего. Зато там, где Али пишет о сюжетах, в которых я профессионально разбираюсь, это все выглядит очень поверхностно и наивно. Вот японцы «в 1905 г. уже один раз разделались с царским флотом и армией; это поражение привело к революционному восстанию в Москве и Санкт-Петербурге» (с. 193). То есть Али транслирует монархический миф об отсутствии внутренних, социальных причин у революции 1905–1907 гг. При чем здесь Черчилль? А при том, что ему «никогда не удавалось понять сути царского государства». Автор же хватает эту суть на лету и не замечает, что в 1905 г. революция началась и углублялась прежде всего по внутренним причинам, а не из-за поражения в войне. Исторических ляпов на уровне школьного учебника в книге не перечесть. Для примера беру следующий прямо с той же страницы. Знаете, зачем Вильсон добился вступления США в Первую мировую войну? Чтобы «не дать Антанте потерпеть поражение» (ну, предположим) и «выработать стратегию, которая позволит разгромить большевистскую Россию». Напомню, что США вступили в войну 6 апреля 1917 г., когда не только не было большевистской России, но и Вильсон вообще вряд ли подозревал о существовании большевиков.

Отрадно, что на страже интересов читателя стоит не слишком строгий, но вполне компетентный научный редактор русского издания книги А. Воеводский, который время от времени обращает внимание на некоторые из ляпов вроде ошибочной трактовки причин начала советско-югославского конфликта (с. 417).

Главным мудрецом эпохи Али представляет Троцкого (который светом своего величия затеняет Ленина). Вот объявил Троцкий Гражданскую войну законченной на праздник 7 ноября 1919 г. — так тому и быть. «Черчилль проиграл» (с. 226-227). То, что эта война продолжалась потом не один год, для автора уже не важно, Троцкий сказал. От Троцкого Али наследует представления о политике Сталина и грубоватую классовую доктрину, где классы мыслят и действуют как единое существо.

Иногда появляясь на страницах книги, Черчилль справедливо разоблачается автором как расист, симпатизирующий итальянскому и испанскому фашизму (разумеется, до того, как Муссолини присоединился к Гитлеру в войне против Великобритании). Али видит близорукость Черчилля в том, что он не смог понять «тот факт, что восхождение Гитлера означало возрождение и укрепление германского империализма». Вот уж слепец, а ведь мудрый Троцкий еще с 1931 г. предупреждал об опасности Германии (с. 265, 277)! Чем Веймарская Германия так напугала Троцкого в 1931 г., Али не поясняет, но тут уместно напомнить, что Черчилль уже в 1935 г. говорил: «Гитлеровская Германия — это огромная научно организованная военная машина с полудюжиной американских гангстеров во главе. От них всего можно ожидать».

В какой-то момент при чтении книги начинаешь замечать интересную черту автора. Ругая Черчилля за что-то, он и сам позволяет себе нечто подобное, только в антианглийском ключе. Напомню, что Тарик Али — выходец из Пенджаба. Симпатия англичанина к фашистам омерзительна, но что не позволено англичанину — позволено индийцу. Али тепло пишет об индийском политике Босе, который прямо сотрудничал с фашизмом (например, с. 362). Эта антианглийская зеркальность не случайна.

Враг белого расизма (что нельзя не приветствовать), Али воспринимает враждебную ему империалистическую систему в этно-расовом ключе — как систему белых англоговорящих господ. Если тот же авторитаризм, массовые убийства (например, взрывы в Лондонском метро) и заигрывание с фашизмом осуществляют представители других народов, с них не столь строгий спрос. Для Али важно отождествить наследие ненавистного Черчилля со столь же ненавистным американским глобализмом. Автор пытается убедить читателя, что Черчилль стремился подчинить Великобританию американцам и его наследием является превращение Британии в «сатрапию США» (с. 527). Чтобы читатель не очень возмущался таким насилием над историей, в книге опущены все эпизоды борьбы между Черчиллем и Рузвельтом по поводу послевоенного устройства мира. Такое затушевывание серьезно упрощает и обедняет картину — как историческую, так и современную. И это тоже неспроста.

Дело в том, что среди сторонников «конца истории» есть два основных варианта. Черчилль является символом консервативного варианта — с сильными суверенными государствами, стоящими на страже устоев капитализма. Другой вариант — более глобалистский, социал-либеральный, с мультикультурализмом и «разбавленным кейнсианством» (по выражению Али). Конкуренция между ними составила содержание эпохи конца ХХ — начала XXI вв. и сейчас продолжает играть важную роль на фоне кризиса глобального капитализма, наступившего после 2007 г. Символом социал-либеральной глобальной стратегии является вовсе не Черчилль, а такие политики, как Рузвельт и Эттли. Но автор категорически отрицает тут какие-то противоречия, записывая Эттли в «имитаторы Черчилля», а социал-либералов Обаму и Байдена в наследники жуткого Уинстона (с. 13–15).

Что же, если бы Али сохранил троцкистские идеалы юности на самом деле, в такой дальнозоркости не было бы большого греха — на фоне грандиозных задач сокрушения капитализма разница между фракциями капиталистов не так велика (хотя Троцкий никогда не упускал ее из виду). Можно видеть различия и борьбу двух стратегий сохранения капитализма, можно считать их несущественными по сравнению с более важными и глубокими задачами преодоления капитализма. Но тот, кто говорит, что Черчилль, Эттли, Трамп, Обама, Байден — одна компания, должен тут же ясно сказать, в чем состоит альтернатива им всем.

С. Кургинян в нулевые годы рассказывал забавную историю о том, как он участвовал в круглом столе, где выступал представитель молодежки «Яблока». Молодой либерал провозгласил: «Мы сделаем наш 68-й год!» Имелся в виду французский «Красный май», и Кургинян спросил: «Кто ваш Сартр?». Последовал ответ: «Наш Сартр — это Черчилль!» Черчилль воплощал все, что было ненавистно участникам «Красного мая» и популярному у них теоретику Сартру: империализм, сильное государство, стоящее на страже капитализма, и т. п. Мы тогда посмеялись над таким непониманием сути «Красного мая». А вопрос «Кто ваш Сартр?» стал мемом.

А в чем ваш Сартр, господин Али? Ради чего вы обличаете и Черчилля, и Обаму с Байденом? Вот надежду вам принесла победа «Братьев-мусульман» во время Арабской весны в Египте. Но они разочаровали автора, вступив в контакт с Израилем (который для Али — зло, созданное Лондоном). И вообще, «Братья» не сделали чего-то, что объяснило бы египтянам, «в чем смысл держать их у власти». В связи с этим опытом Али изрекает: «для того, чтобы попасть точно в цель, необходимо иметь какую-либо форму политического движения» (с. 542). Но у «Братьев-мусульман» оно было, а попали они куда-то не туда. Чтобы попасть в цель, нужно иметь ясное представление об этой цели. Нравится ли вам цель «Братьев-мусульман», господин Али? Может быть, ваш Сартр — Хомейни? Но Тарик Али давно переехал из Пакистана в цитадель ненавистного британского империализма, тут Хомейни не очень подойдет.

Знаете, что, с точки зрения Али, главное для Европы, что «первое, на что нужно обратить внимание»? Это «то, что в Европейском союзе нет ни одной страны, обладающей подлинным суверенитетом». А Великобритания «превратилась в полувассальное государство, и ее возможности действовать по собственному усмотрению после Суэцкого фиаско 1956 г. давно иссякли» (с. 542). Вот где собака зарыта: срочно требуется государственный суверенитет, позволяющий местным правителям «действовать по своему усмотрению»! Нам в России это хорошо знакомо. Тарик Али выступает за мир, поделенный границами больших и малых держав, которые могут силой выяснять отношения между собой без оглядки на правила, навязанные зловещей «Большой тройкой».

Представляете себе Троцкого, который считает главной проблемой Европы ослабление суверенитета буржуазных государств? Для него это были мелочи игры на пути ликвидации и суверенной, и зависимой буржуазной государственности. У меня неприятная новость для вас, господин Али: ваш Сартр — это не Троцкий, а Черчилль. Он всю жизнь отстаивал суверенитет Великобритании, и не только ее. Когда Рузвельт в 1942 г. предложил после войны передать дело безопасности мира в руки четырех держав, разоружив остальные страны, Черчилль отверг эту идею и решительно вступился за суверенитет всех «демократических государств».

Тарик Али, конечно, не может признаться себе в близости своих взглядов к черчиллевским. Как мальчик Падди из известной песни, который с детства не любил англичан, Али эмоционально обличает Черчилля и его наследников за то, что готов прощать представителям других элит: и жестокие репрессии против инакомыслия, и подавление народных протестов, и военные вторжения — тому же Троцкому это было можно. В центре этих обличений Черчилля и его наследников на посту британского премьера — белый расизм. Но изменилась ли ситуация столь принципиально, когда к власти в Британии пришел выходец из Индии Сунак? Обличение домашнего империализма является алиби для былого бунтаря. Однако обличая британских чиновников и капиталистов, Али с теплотой смотрит на зарубежных. Венесуэла, Иран и Россия положительно характеризуются за то, что «не хотят тянуть лямку» (с. 534) в системе «наследников Черчилля».

«Антиимпериалист» может быть не только левым сторонником посткапиталистического общества, но и вполне правым защитником архаики и «суверенных» автократий. Где же автору искать «своего Сартра», если взгляды Троцкого уже не соотносятся с его представлениями о современности, а объективно более близкий Черчилль вызывает постколониальную идиосинкразию, исключающую признание близости взглядов? Раз уж книга Али вышла в России, ему стоит присмотреться к российским агитационным телешоу, где государственный суверенитет так же прославляется, как ключевая ценность современности. Может быть, Тарик Али там найдет «своего Сартра».