Кровь, селфхарм, потеря, любовь

О сборнике «Тело: у каждого свое»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

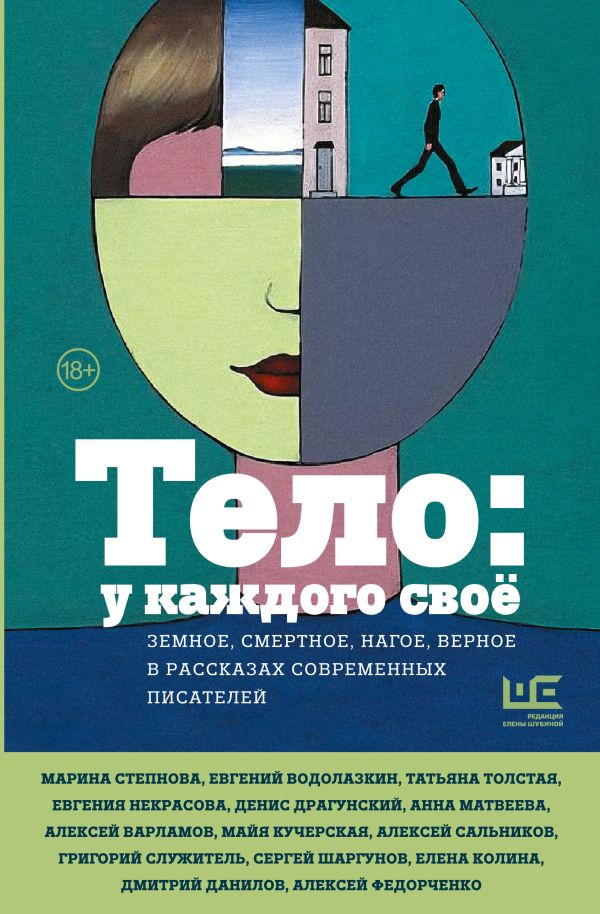

Татьяна Толстая, Майя Кучерская, Анна Матвеева, Денис Драгунский, Марина Степнова и другие. Тело: у каждого свое. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей. М.: Редакция Елены Шубиной; АСТ, 2024. Составитель Вероника Дмитриева. Содержание

Говорить о теле русскоязычным писателям непросто и до сих пор во многом непривычно, однако в последние годы табу на телесность в литературе постепенно разрушается. Процесс этот значительно ускорился с приходом миллениального романа и автофикшна. Сначала на полках начали появляться западные образцы нового канона вроде романов Салли Руни и Анни Эрно, затем и отечественные авторы подхватили тренд на новую искренность: мы увидели тексты Оксаны Васякиной, Веры Богдановой, Евгении Некрасовой и других.

Говорить о теле русскоязычным писателям непросто и до сих пор во многом непривычно, однако в последние годы табу на телесность в литературе постепенно разрушается. Процесс этот значительно ускорился с приходом миллениального романа и автофикшна. Сначала на полках начали появляться западные образцы нового канона вроде романов Салли Руни и Анни Эрно, затем и отечественные авторы подхватили тренд на новую искренность: мы увидели тексты Оксаны Васякиной, Веры Богдановой, Евгении Некрасовой и других.

Писателям более старшего поколения дискурс о теле тоже был не чужд, но в их книгах он был более сдержанным и традиционным. Тело становилось инструментом для трансляции авторских идей, а не объектом повествования. Сегодняшняя тенденция к осмыслению физиологии приводит к трансформации не только творческих методов, но и традиционных нарративов. Новый сборник Редакции Елены Шубиной «Тело: у каждого свое» удачно передает диалог о телесном между представителями старой и новой школ. На его страницах 39 авторов — писатели, поэты, драматурги и критики — размышляют о теле как о точке опоры или, напротив, как о причине внутреннего конфликта. Разница подходов где-то объясняется принадлежностью к разным литературным поколениям, а где-то — формальными особенностями текста.

Подзаголовок книги «Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей» нуждается в уточнении, так как сборник содержит не только рассказы. Майя Кучерская написала трогательную пьесу «Пионы» о 14-летнем Василии, переживающем первую влюбленность. В центре повествования — одушевленные части его тела, которые, подобно любой семье, то ругаются, то объединяются во имя общего блага.

Есть в сборнике и подборки стихов: женский телесный опыт через поэзию передают Алла Горбунова и Татьяна Стоянова. Поэтический взгляд на материнство, трансформации тела и чувственный опыт придают сборнику динамичность. Мужчин-поэтов в книге представляет Дмитрий Данилов. Автомат Калашникова становится живым существом и одновременно продолжением человеческого тела в его одноименном стихотворении. Герой Данилова вспоминает армейские будни, когда стрельба становилась обрядом инициации, «причащением злу». Его преследуют острая экзистенциальная мука и несвобода в собственном теле, которое теперь во власти «смертоносной штуки», живой, как смерть.

Среди текстов также есть примеры автофикшна, инструментами которого удобно пользоваться при работе с телесностью. Таким способом повествования пользуется Екатерина Манойло в рассказе «Мы с тобой одной крови» — истории о трех непростых беременностях и метаморфозах женского тела. С первых строк Манойло брызгает на читателя кровью — менструальной, венозной, бычьей — и, описывая опыт первой менструации и селфхарма, сообщает: «Я окончила Лит, а там учили избегать физиологию. Не называть сперму спермой, а дерьмо дерьмом». Писательница всячески пытается разрушить запреты, навязанные альма-матер: описывает процесс родов, нюансы женского здоровья, подробности сексуальной жизни. Аффективное воздействие на читателя при этом неизбежно. Тело в ее интерпретации становится непредсказуемо хрупким и при этом всемогущим.

Прозы в сборнике тем не менее больше. Среди текстов есть и рассказ ректора Литературного института, писателя Алексея Варламова («Партизан Марыч и Великая степь»). Его подход отличается от методов бунтующей выпускницы, хотя разница эта совсем не в отсутствии физиологичности. Главный герой во время военных сборов в Средней Азии насилует местную медсестру и сталкивается с враждебной силой степи, которая внушает ему ужас и безжалостно его наказывает. Власть тела над душой — тема для русской литературы не новая, но по-прежнему важная. Варламов актуализирует ее, доводя эту власть до абсолюта: Марыч следует зову своего тела, а потом становится его заложником и теряет рассудок. Взрослый состоявшийся писатель не стесняется называть дерьмо дерьмом, более того — описывает все болезненные страдания человека, поддающегося соблазну и теряющего душу. У Варламова физиология становится инструментом, в то время как у Манойло она занимает центральное место, становится субъектом повествования.

Проза 30-летних выделяется не только натуралистичностью, но и дискурсом о ненависти к своему телу. Этому в частности посвящен рассказ «Антитело» Веры Богдановой. Писательница внимательно изучает подростковые эмоции и их телесные проявления. Героини, подруги Света и Катя, с завистью смотрят друг на друга: одна мечтает иметь любящую семью и домашний уют, другая — худое тело и длинные пальцы. Света сталкивается с насилием и пытается скрыть от окружающих свой страх с помощью бесконечных татуировок, обилие которых позволяет ей слиться с тьмой и раствориться в ней. Катя в приступе отвращения к своему телу отрывает от него ненужные куски и в результате, в отличие от подруги, исчезает — буквально. Выбор фантастической формы помогает Богдановой взглянуть на тело с иного ракурса, показать ужасающие последствия ненависти к себе во вселенной без границ реальности.

Подобный подход симптоматичен для женской миллениальной прозы. Писательницы рассказывают о селфхарме, который помогает заглушить боль или, напротив, хоть что-то почувствовать. Вместе с самоповреждением в «рецепт» текста о телесности детей 1990-х добавлены беспорядочные сексуальные связи, татуировки, расстройства пищевого поведения. Даша Благова в рассказе «Родинка» дисморфофобию героини сужает со всего тела до одной точки над ее губой. При этом она постоянно перепрыгивает с описания одиноких будней в холодном общежитии, комнаты которого становятся гробом для Насти, на воспоминания о детстве, в котором возникла всеобщая озабоченность ее родинкой. Хаотичный монолог о родинке тянет за собой размышления о, казалось бы, несвязанных вещах — об отношениях в семье, переедании, сексе, студенческом быте, московской погоде и подруге Вере, которая спровоцировала эти размышления. Однако все это — часть ее чувственного мира, который связан с телесным опытом. Героиня, с одной стороны, стремится как-то иначе выстроить свою идентичность — не вокруг родинки, ассоциируемой с нарочитой женственностью и чрезмерной сексуальностью, — а с другой стороны, говорит с нами об одиночестве, едком и опустошающем.

Ольга Брейнингер («Поллок и Брейгель»), еще одна представительница 30-летних, создает кинематографичную историю об отношениях на расстоянии, в которых любовь выражается через «маленькие симметричные порезы». Читатель опять сталкивается с темой увечий, только на этот раз в процесс вторгается посторонний субъект. Партнер героини становится соучастником ее насилия над собой, делает из этого особый интимный ритуал. Брейнингер описывает антропологию боли: покалывания и воспаления шрамов приводят к ночным размышлениям о стыде и страхе, процесс нанесения порезов вызывает ощущения покинутости и отчужденности. Удивительно, что автор, в отличие от своих коллег, не делает из этой истории нравоучительную притчу об абьюзе, а, напротив, как будто нормализует подобный опыт, дает ему право на существование.

Не все авторы стремятся к строгой физиологичности. Трогательная и горькая история Алексея Сальникова («Водоплавающая кошка») о детской дружбе и потере, конечно, рассказывает о телесном, но скорее в экзистенциальном смысле. Тело — объект смертный. Это приходится выучить школьнику Саше после смерти сестры. Став взрослым, он вспоминает свою Олю, которую узнает в проходящей мимо девочке и тепло которой передает ему нагретая пластмасса телефона в руке.

Эссе Евгения Водолазкина вовсе выбивается из общей рефлексии и перемещается в плоскость литературоведения. Мысли о теле он развивает через сравнительный анализ детективных романов Дороти Сейерс («Чье тело?») и Владимира Набокова («Отчаяние») и находит в них поразительное сходство в методе сокрытия преступления.

Завершает сборник рассказ Фридриха Горенштейна «День, оставшийся над обрывом», который до этого публиковали лишь раз — в журнале «Новый мир» в 1993 году. История о первой любви хорошо вписывается в тематику книги, однако в ряду современных авторов Горенштейн, которого не стало больше двадцати лет назад, выглядит не очень уместно.

Все тексты так или иначе рассказывают о любви или об ее отсутствии. О земной (простой и вечной, как у испанцев из зарисовки Татьяны Толстой), о желанной (далекой и так и несбывшейся, как у Зинаиды Петровны из трагикомедии Анны Хрусталевой) или о нежной и детской (как в рассказе Марины Степновой).

Составителю и редактору Веронике Дмитриевой удалось собрать под одной обложкой авторов, которые показали, насколько многогранными могут быть диалог о теле и актуальность этого разговора. Сборник готовился три года, в нем запечатлены тела постковидной эпохи и военного времени. Это тела, которым нужна забота, трепетная нежность, любовь и, конечно, мир — внутренний и внешний. Телесность в текстах Сальникова, Богдановой, Варламова и других становится объектом не только физиологическим, но и философским.