Крокодил донской, обыкновенный

О романе Сергея Медведева «Второй»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

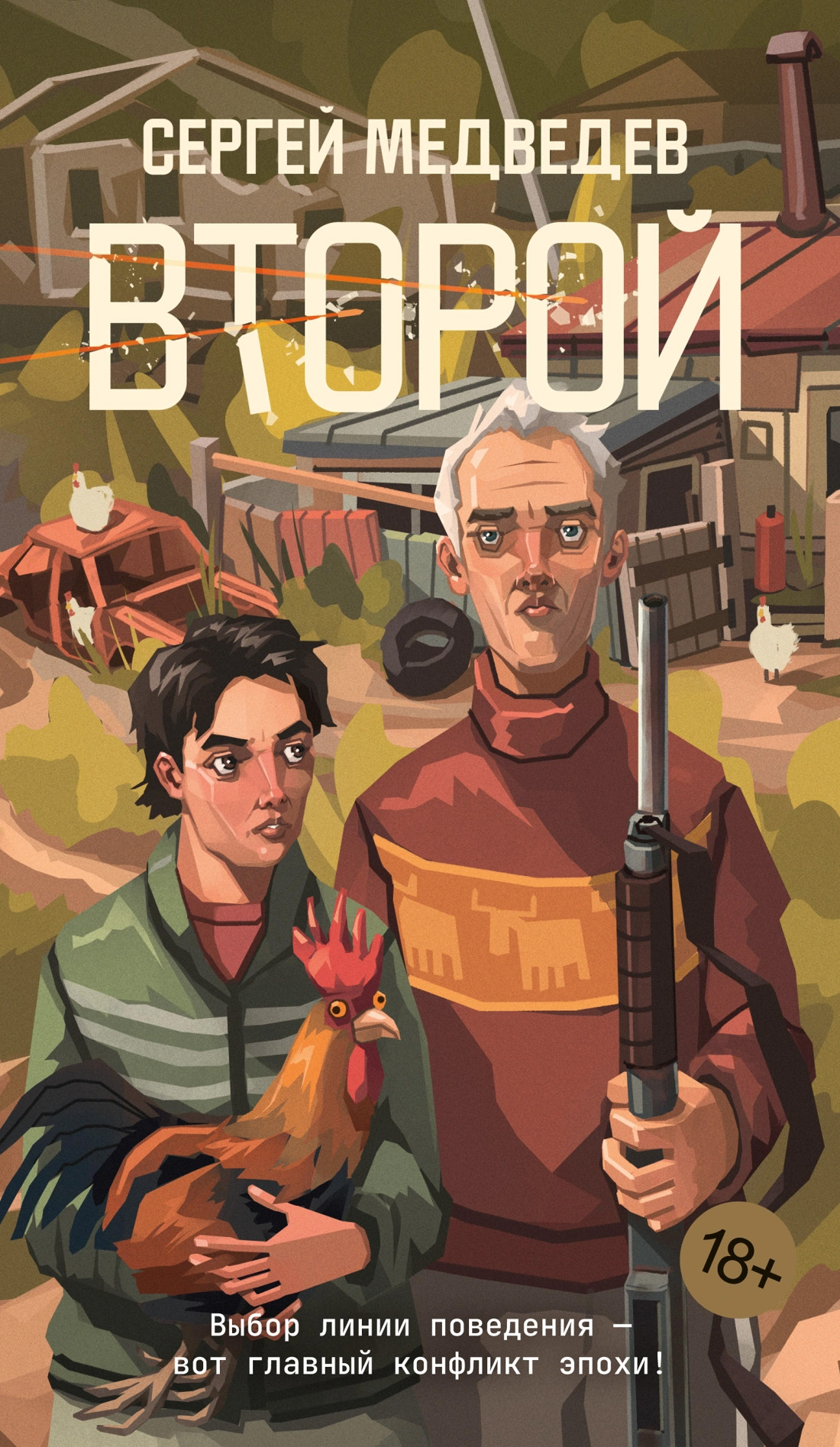

Сергей Медведев. Второй. М.: Азбука, 2025

|

Осень 2034 года. Через несколько лет после Смуты, ни причин, ни подробностей которой читатель так и не узнает, примерно в сотне километров к юго-западу от Ростова-на-Дону, в приморском поселке Маргаритовка сложилась коммуна то ли выживших, то ли выживальщиков. Ее члены во главе с бывшим подполковником по прозвищу Полковник ведут почти натуральное хозяйство — ловят рыбу, делают закрутки из овощей, выращивают кур и время от времени обмениваются всем этим с поселившимися неподалеку людьми, известными как животноводы. Добраться до города просто так почти нереально — на дороге мины и бандиты, проехать по ней можно разве что на броневике, а курсирующий раз в неделю катер в Маргаритовке не причаливает. В довершение всех бед в Дону теперь стали водиться крокодилы, правда, маленькие, но лучше маргаритовцам и правда сидеть дома, чтобы чего не вышло. Делать, впрочем, в городе особенно нечего — разве что можно свести какие-нибудь старые счеты, — а так у обитателей поселка все нужное под рукой, поэтому пресловутая смычка между городом и деревней разрушена Смутой основательно.

Впрочем, «и до Смуты Маргаритовка была неспокойным местом. Местные не любили приезжих, особенно если те строили двухэтажные дома. Двухэтажным в поселке мог быть только памятник архитектуры — дворец девятнадцатого века (в начале двадцать первого — дом культуры). В случае конфликта бывшие ценные кадры могли позвонить Полковнику. Полковник мог вызвать милицию: у него была радиостанция. Ну или самому прийти на помощь, если просматривался благоприятный для всех исход, без смертоубийства».

Теперь же Полковник остался единственной властью на много километров вокруг — сам себе и администрация, и милиция, о чем свидетельствует его позывной в эфире — Первый. А следующий за ним Второй — это один из местных старожилов Виктор Сергеевич Петров, бывший директор обувной фабрики и, как можно догадаться по названию романа, главный его герой. По местным меркам жизнь Виктора Сергеевича довольно насыщенна: помимо совместных с женой Лидой хозяйственных забот он ведет философские беседы с петухом Петром, разрабатывает дизайн этикеток на бутылки с самогоном и заносит «наиболее драматические наблюдения за жизнью» карандашом в черный блокнот. К осени 2034 года в блокноте насчитывается сто семьдесят заполненных страниц.

Так начинается этот небольшой текст, созданный драматургом и поэтом Сергеем Медведевым. За пределами родного Ростова-на-Дону Медведева знают в первую очередь как драматурга, автора примерно двух десятков пьес, включая его главный сценический хит «Парикмахерша», который с успехом шел в Москве, Германии (лауреат берлинского фестиваля Theatertreffen-2008), Венгрии и много где еще. Однако у Медведева есть и стихи, и проза — сказочный роман «Кошки в тигровой шкуре», опубликованный на самиздатовских ресурсах, — и сборники рассказов.

Наконец, в его творчестве есть и еще одна составляющая — еще в девяностых Медведев пришел в журналистику, сначала был главным редактором «Газеты Дона» (это ее корреспондент Ирина Ароян некогда стала героиней самого знаменитого скандала с Филиппом Киркоровым), а затем возглавлял статусный ростовский глянец «Кто главный», где неизменно находилось место и занимательному краеведению, включая ту самую Маргаритовку (точнее, Маргаритово). Именно журналистская практика, несомненно, определяет стиль прозы Медведева, а заодно и наполняет его роман особой иронией, прекрасно знакомой каждому, кто хоть немного работал в небольших газетных редакциях:

«Виктор Сергеевич надел очки и прочитал заголовки статей. „Ушла под асфальт“, „Наши краше“, „С новыми силами и без отдыха“, „Отправился на юг“, „Округлившиеся формы“, „Умножь счастье на четыре“, „Будет как новенький“. По заголовкам невозможно было догадаться, о чем пойдет речь в статье. Кроме одной — „Футбол. Еще одно достойное поражение“. „Значит, опять играют в футбол“, — подумал Петров, который футбол не любил, но никогда и никому об этом не говорил и даже ходил вместе с рабочими обувной фабрики на стадион. Он винил в Смуте футбол, как, впрочем, и шахматы, и другие соревнования. Даже карточные игры и лотерею. Ему казалось, что игры возвышают людей недостойных, заменяя упорный труд и живой ум на эфемерный спортивный успех».

Газетные заголовки и журналистика при этом не просто забавный фон тревожной в общем-то истории, а одна из пружин повествования: статика затянувшейся экспозиции нарушается появлением в Маргаритовке тележурналистки с видеокамерой из девяностых (когда по мобильному телефону можно говорить друг с другом на расстоянии прямой слышимости, стандарт VHS не удивляет) и бестактными вопросами. В роли пресловутого «ружья на сцене» выступят мискоммуникация и золото, спрятанное женой Виктора Сергеевича в укромном месте, как полагается, на черный день, но воздержимся от спойлеров и обратимся к концептуальной канве романа.

Художественный мир, созданный Сергеем Медведевым, представляет собой идеальный эксперимент по мотивам одного из главных сюжетов русской жизни, как его сформулировал философ Василий Розанов в своей книге, навеянной событиями первой Русской революции — «Когда начальство ушло». Розанов видел в этой ситуации нечто вроде утопического избавления русского человека от сковавшего его по рукам и ногам государства с его бюрократией, налогами и законом, что дышло: «Для меня несомненно, что исчезновение „начальства“, таяние его как снега перед солнцем... вернее — перед весною... начинается и всегда начнется по мере возрождения в человеке благородства, чистоты и невинности. Это — тот огонь, в котором плавятся все оковы».

Медведев разворачивает сюжет об исчезнувшем (практически полностью — Москва, например, в романе не упоминается ни разу) начальстве в прямо противоположную сторону — антиутопическую. Маргаритовка живет в образцовом средневековом хронотопе, как его описывали Михаил Бахтин и Арон Гуревич: пределы знакомого мира ограничиваются непосредственным окружением места обитания, за которым начинается бесконечная чужая земля, где водятся если не люди с песьими головами, то пресловутые крокодилы. Правда они оказались съедобными и вполне поддающимися одомашниванию: «Первые рептилии попали в каньоны из зоопарка, в воду их сбросили мальчишки. Почти все крокодилы передохли в первые же заморозки. Однако часть приспособилась. Рептилии стали меньше, не более двух метров, и морозоустойчивее. Иметь дома крокодила на цепи — хороший тон. Кстати, породу назвали донской».

Все остальное за пределами Маргаритовки — сплошные вариации на тему постапокалиптических художественных миров, от франшизы «Безумного Макса» до малоизвестной, но от того не менее прекрасной повести Роджера Желязны «Долина проклятий». А в российском с бьющим отовсюду южным акцентом преломлении — сплошная мамлеевщина, пропитывающая и жизнь выживальщиков образца 2035 года. Почти все появляющиеся в Маргаритовке пришельцы — это те самые мамлеевские шатуны, правда, без великорусской метафизики: южная ветвь народа, говорящего на русском языке, куда более конкретна.

Однако, как однажды заметила философ Сьюзан Бак-Морс, «место утопии есть всегда» — нашлось оно и в антиутопическом романе Медведева, и здесь очевидна важная и прецедентная для «Второго» фигура — Андрей Платонов: хоть маргаритовцы и вторгающиеся в их жизнь то и дело пришлые люди и находятся на грани выживания, строят они самый настоящий утопический Рай. По крайней мере, так считает Полковник — в остальном человек чисто конкретный, — который носит в себе образ светлого будущего, не просто ставший главным элементом его картины мира, но еще и поводом регулярно бывать в городе и встречаться с единомышленниками:

«Это будет величайшая стройка всех времен и народов. Сейчас принимаются предложения — как по месту размещения, так и по содержательному наполнению... В Раю должна быть построена идеальная система здравоохранения. Библиотеки, театры должны быть. Но в целом — это идеология. Без идеи рая человеку нельзя... На первых порах для строительства Рая придется привлекать и частные инвестиции, пропуском в Рай может стать золото.— Иначе как мы построим его? На какие деньги? Приходится мириться с привлечением частного капитала... Но это только начало. В дальнейшем попасть в Рай можно будет, только заработав очки за какое-нибудь хорошее дело, например за участие в спортивном соревновании. Или сдав на органы руку или почку... Все это еще не проработано. Я полагаю, что должны быть разработаны специальные справочники, в которых будет прописана цена каждого хорошего дела. Что-то типа Библии... Пока мы только условились писать слово „Рай“ с большой буквы».

В этом совершенно платоновском пассаже есть, конечно, и двойное дно с местным колоритом. Реальное село Маргаритово находится в нескольких километрах от границы Ростовской области с Краснодарским краем — как тут не вспомнить присказку «если есть на свете рай...». Десятилетия полтора назад нечто вроде рая на нескольких квадратных километрах собирались построить и на сопредельных донских землях в виде игорной зоны. Однако начинание «не взлетело» — игорная зона в Ростовской области приказала долго жить еще на «бумажной» стадии инвестиций, хотя деловитые кубанцы на своем куске азовского побережья казино все же понастроили. Так что с раем у жителей Дона отношения особые, исторически.

При всем при том текст «Второго» можно назвать остросоциальным только в том смысле, что автора интересует общество как некое множество занятных индивидов. Объект анализа Медведева — не конкретный типаж в предлагаемых обстоятельствах, а вполне себе страта — почти классические «маленькие люди», которые после катастрофы вырастили в себе маленькое, но утратили многое человеческое. И главный герой Виктор Сергеевич, и окружающие его персонажи растерянны, наивны и лишены не только управленческой, но и этической вертикали. Кажется, чтобы не растерять остатки цивилизационных завоеваний, им нужно и осознать свою целостность, и найти основания для нового общественного договора, но с каждым годом строительства Рая в одном конкретно взятом поселке сделать это становится все сложнее.

Такая модель мира уже дистопическая, и подчиняется она давнему принципу: «С Дона выдачи нет». Вымышленная Смута, раздробившая прежде связанное пространство на отдельные очаги, вернула Приазовье в то состояние, в котором оно пребывало несколько столетий назад — это один из уголков бескрайнего Дикого поля, пропитанный эндемичным насилием, но при этом притягательный для тех, кто бежал от государства на степной фронтир.

Одна из трагических коллизий нашего времени, прекрасно описанная, например, знаменитым американским антропологом Джеймсом Скоттом в его книгах «Оружие слабых» и «Искусство быть неподвластным», заключается в том, что таких мест на планете практически не осталось — бежать от всевидящего ока государства больше некуда. В художественном пространстве такой эксперимент по-прежнему возможен: Сергей Медведев наглядно демонстрирует, что даже в XXI веке историческая память о временах, когда словосочетание «вольный Дон» было отнюдь не метафорой, жива как минимум в воображении писателей.