Когда все ружья стреляют

Почему у англичан все получилось, причем не только с экономикой

Джоэль Мокир. Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция 1700–1850 гг. М.: Издательство Института Гайдара, 2017. Перевод с английского Николая Эдельмана

Джоэль Мокир. Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция 1700–1850 гг. М.: Издательство Института Гайдара, 2017. Перевод с английского Николая Эдельмана

Неисповедимы пути Господни: из-за меркантилистского подхода, свойственного экономикам XVIII века, с их постоянным поиском ренты, англичане ввели высокие пошлины на французские вина, после чего на островах стали варить пиво, а также массово употреблять эль и ром. С непривычки к крепким напиткам среди англичан начал развиваться алкоголизм, но кривая смертности и заболеваний (особенно в городах, где жило подавляющее число королевских поданных) пошла вниз. Тогда ведь и холеру победили, и тиф. Разумеется, в это неожиданное оздоровление нации внесла свой вклад и привычка к чаю, так как заварка, как и приготовление пива, требует кипячения воды.

Несмотря на то, что англичане были самым передовым в мире краем Просвещенческой экономики, возникшей из-за особого культа наук и массовых инноваций (долгое время страна была охвачена патентной лихорадкой, интеллектуальными сообществами и безусловной верой в прогресс), даже в Великобритании никто не знал истинной причины человеческих заболеваний. Лечили наобум и даже прививку от оспы, всячески поспособствовавшую изменению демографической ситуации, открыли совершенно случайно. Методом проб и ошибок.

Долгое время британская экономика была самой передовой в мире. В предисловии к русскому изданию Джоэль Мокир сравнивает ее влияние на материальный прогресс и небывалый — а главное, постоянный — поступательный подъем жизненного уровня со значением, которое, скажем, Палестина занимает во всемирной истории, «потому что все началось именно здесь». Вера в разум и в рациональные основания как общественной жизни, так и судьбы каждого отдельного человека помогли сформировать особенно гибкие политические институты.

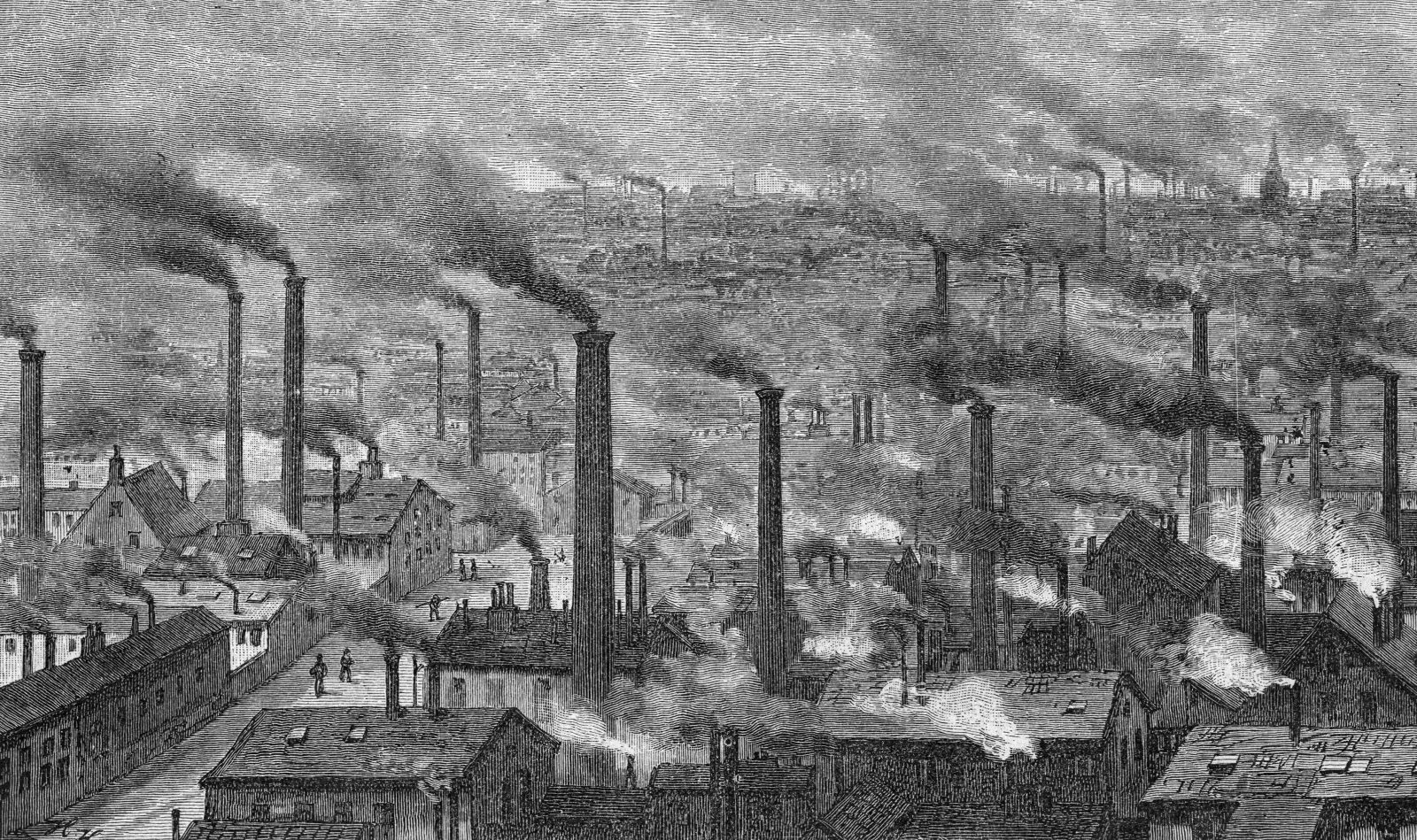

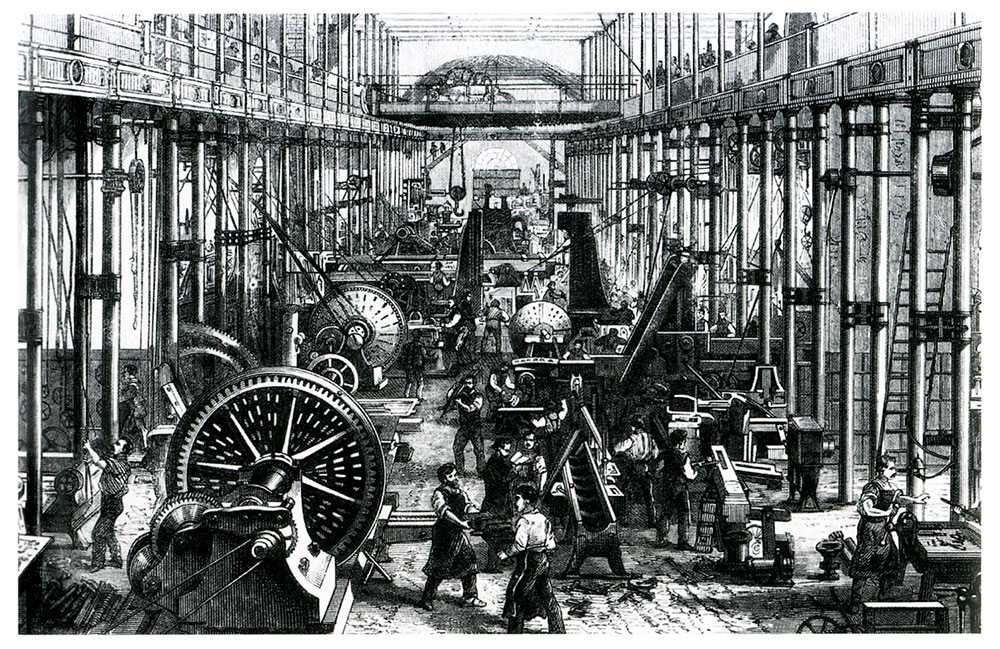

Экономика объемлет все стороны человеческого существования, поэтому Мокир пишет не только о развитии сталелитейной промышленности и железных дорог, но и об отношениях внутри семей и домохозяйств, «женского» и даже «полового» вопросов. То есть исследователем найден максимально широкий угол обзора, позволяющий затрагивать любые темы, хотя, конечно, большая часть этого монументального тома посвящена именно развитию торговли и промышленности — Мокир анализирует период от «Славной революции» и вплоть до Всемирной выставки 1851 года, к которой в Лондоне был построен Хрустальный дворец.

Исследование это многоаспектное и неровное: какие-то главы оказываются интереснее, другие менее интересные, зато в них масса статистических таблиц — никогда не угадаешь, что окажется особенно увлекательным. К примеру, я как-то особенно напряженно ждал эффектных данных от очерков про экономику, открытую миру (чтобы узнать, какое значение для богатства и развития Великобритании имели ее колонии; оказалось, что никакого, — западные школы экономической истории разительного отличаются от советского истмата, на котором мы все выросли), а самыми подробными и разнообразными оказались главы, посвященные сфере услуг. Во-первых, торговле и транспорту — с подробным анализом тупиковых ветвей развития (дилижансы, водные каналы, начало строительства платных магистралей), перечеркнутых развитием железных дорог — и, во-вторых, сфере финансов, а также личных услуг, основанных на взаимном доверии. Из-за чего, кстати, становится понятной особенная щепетильность некоторых персонажей из романов сестер Бронте, Джейн Остин и Чарлза Диккенса.

Честно говоря, я и принялся читать этот монументальный — на первый взгляд, совершенно неподъемный для гуманитария — том, сконструированный в духе «археологии гуманитарного знания» Мишеля Фуко, именно для того, чтобы получше понять изнанку (ну, или хребет) сюжетов великих английских книг. Для понимания строения и структуры жизни внутри любимых классических текстов, от «Гордости и предубеждения» до «Пиквикского клуба», нынешняя «Просвещенная экономика», построенная по принципу викторианского «разделения сфер» (одна глава — одна сфера) кажется идеальным сопровождением. Мокир действительно много пишет о важности репутаций, идеально воплотившихся в культе джентльменства. Он, впрочем, не был чем-то окаменелым и постоянно претерпевал изменения, преобразуясь вместе с экономическими потребностями.

Так, если в XVII веке джентльмен ассоциировался с чистотой и надежностью, то к середине XIX столетья важнее оказывались честность и готовность к сотрудничеству, а также, как в 1859 году писал Сэмюэл Смайлс, то, что «истинный джентльмен обладает обостренным чувством чести и тщательно избегает каких-либо низких поступков. Он не прибегает к уверткам и не кривит душой, не увиливает и не прячется за спины других; ему свойственны честность, откровенность и порядочность. Его закон — прямота: он никогда не уклоняется в сторону. Когда он говорит «да», его слово становится законом… Но прежде всего джентльмен правдив. Он считает, что правда — «вершина бытия» и «душа прямоты в людских делах».

То, что в XVIII веке резкое сокращение гражданских жалоб шло параллельно падению уровня насильственной преступности, помогало развиваться экономическим новшествам. Например, расширению рынка ценных бумаг и массовому кредитованию. Экономические новации тянули вслед за собой и изменение поведенческих стратегий, выгодных участникам рынка. Важнейшим движителем изменения нравственных идеалов, если верить Мокиру, оказывается именно экономика. Ну, или так: экономическая составляющая общей культуры.

«Вежливое и честное ведение дел являлось принципиальным фактором, обеспечивающим работоспособность этой экономики. Купцам и промышленникам приходилось подавать всем прочим игрокам, с которыми они заключали сделки, сигналы о том, что они соблюдают определенные культурные кодексы и уважают соответствующие ценности, с тем, чтобы их клиенты, поставщики и наемные работники могли быть уверены в том, что им заплатят. Если такое поведение было свойственно достаточно большому числу людей, то общество могло рассчитывать на становление успешной экономики обмена. По мере возрастания масштабов экономики после 1800 г. эффективность доверия как механизма, предотвращающего оппортунистическое поведение, снижалась».

Честность и порядочность идут на пользу не только душе, но и делам. То, что нам наглядно доказывала умозрительная «Этика» Спинозы, Джоэль Макир показывает с помощью статистики и многочисленных научных исследований.

«Промышленное просвещение, подобно всем культурным движениям, являлось творением рук человеческих, хотя каждый его участник принимал дух эпохи как данность и приспосабливался к нему, тем самым усиливая его. В этом смысле оно может рассматриваться как институт. Экономисты понимают институты как „самоподдерживающиеся” равновесные системы, сложившиеся в результате нескоординированных действий рациональных игроков, однако, одни индивиды явно воплощали в себе дух времени в большей степени, чем другие. Мотивы, которыми руководствовались эти люди, носили сложный характер. Ни один из них невозможно свести к элементарному экономическому прицелу на максимизацию доходов. Активными ингредиентами в этом процессе являлись четыре широко распространенных побуждения. Самым неуловимым компонентом технического прогресса служило любопытство, которое на первый взгляд кажется всеобщей чертой, за которой не обязательно стоит стремление к материальному прогрессу.

Вторым мотиватором были амбиции — желание произвести впечатление на окружающих своими способностями и свойствами. Несомненно, это можно сказать в отношении ряда великих предпринимателей и изобретателей той эпохи. Однако в сочетании с алчностью любопытство и амбиции обладали потенциалом к тому, чтобы задействовать техническую креативность наиболее производительным образом.

Наконец, некоторые ключевые игроки мотивировались альтруизмом — желанием улучшить общество, зачастую опиравшимся на глубокие религиозные или националистические убеждения».

И это, пожалуй, в «Просвещенной экономике» самое интересное — то, как ее всеобъемлемость находит свое отражение в списке цитированной литературы. Тезис о том, что английская экономика и ее институты сформировались воплощением идеалов Эпохи Просвещения, складывается Мокиром, подобно витражу или пазлу, из трудов многочисленных предшественников.

Ведь даже самый универсальный исследователь не может оказаться одинаково компетентным в феминизме, микробиологии и, скажем, в истории китайских изобретений (а ведь именно параллели с развитием других стран, их науки и особенностей нравов и рынков — китайских, французских, голландских, ирландских — оказываются в этой книге самыми наглядными и красноречивыми).

Шесть лет, отведенных Мокиром для своего исследования, были, в первую очередь, временем напряженного чтения, и это позволило ему сделать бесконечное число выписок, благо компьютер может их бесконечно комбинировать. Экономическая история давно уже обросла своей проблематикой, риторическими и нарративными приемами, внутри научными спорами и дискуссиями, а главное, практически бесконечной библиотекой.

Список использованных монографий влияет на разницу уровней в описании разных проблем (какие-то вопросы всегда оказываются разработаны лучше других), смещает некоторые акценты, открывает дополнительные темы и измерения. То, что Мокир делает постоянные и не слишком мотивированные реверансы в сторону шотландских университетов, как кажется, вызваны именно обильной литературой «по вопросу».

Особенно глубоко раскрыта параллель между Англией и Ирландией. Первые строят промышленность, вторые сидят на картошке и голодают в случае неурожая, что, в свою очередь, совершенно не отражается на росте ирландцев, оказывающихся значительно выше коренных англичан, на основе чего можно сделать дополнительные выводы о рассогласованности показателей доходов на душу населения и состояния человеческого здоровья.

А вот сравнение Англии и России этой книге точно бы не помешали. Хотя от присутствия Российской империи Джоэлю Мокиру не холодно и не жарко, так как экономику этой страны он не считает инновационной или хоть сколько-нибудь продвинутой. Это видно из немногих упоминаний: «Политическая стабильность не обязательно способствует экономическому развитию: когда ее основой служит такой реакционный, ретроградный и репрессивный режим, который существовал в России на протяжении большей части XIX в., в стабильности нет ничего хорошего».

Ну, или так. «Опыт Латинской Америки и России на разный лад показал миру, что доступ к современной науке и технике без изменения институтов, задающих стимулы и определяющих правила экономической игры, отнюдь не обязательно приводят к экономическому росту, наблюдавшемуся в богатейших индустриальных странах».

Жаль, конечно, что начальство во власти не читает умных и толстых книг. «Просвещенная экономика» Мокира написана точно специально для них. Нет ничего более наглядного в описании меркантилизма, активно сопротивлявшегося наступлению новаций и открытого рынка не только в XVIII, но даже и в XIX веке.

Когда казалось, что единственно правильный способ ведения хозяйствования связан с поисками рент, из-за чего нужно обкладывать всех дополнительными пошлинами и налогами. То, что англичане пережили, поняли и приняли века назад, для нас оказывается чуть ли не злобой дня. Хотя почему «чуть ли не»?

«Французская революция и та неприязнь к ней, которую она все сильнее вызывала в Великобритании, серьезно пошатнули некоторые из убеждений, наиболее дорогих сердцу просвещенных мыслителей. Свобода слова и право создавать союзы подверглись в Великобритании серьезным ограничениям в соответствии с антитеррористическими законами Питта — например, в Лидсе и в Престоне были запрещены местные научные общества. Более обширная и свободная торговля с Францией, недолго маячившая на горизонте в 1780-х гг., вновь ушла в небытие…»

Надо ж, антитеррористические законы давно отменены, а вот фамилия Питта осталась в веках. Но не так, как имя вымышленного Левши, который ценой жизни донес-таки до соотечественников главный буржуинский секрет: «скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся».

Помните, как государь Александр Павлович, по наущению которого казак Платов отправил Левшу в Англию, поехал «по Европе поездить и в разных государствах чудес посмотреть» сразу после окончания Венского совета?

Островитяне нашего императора не посрамили: «сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи монтоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли».

Нужно ли говорить, что поездка, описанная Николаем Лесковым, происходила как раз внутри того самого исторического периода, который так оптимистически приподнято описывает Джоэль Мокир?