Катастрофичный постобэриут

О литературном пути и книге «Средняя Азия в Средние века» Павла Зальцмана

О литературном творчестве Павла Зальцмана (1912–1985) — ученика Филонова, самобытного графика и живописца, младшего товарища обэриутов — заговорили не так давно. Волшебное возвращение произошло лишь в 2011 году, когда вышло в свет собрание его стихотворений «Сигналы страшного суда». Следом появились роман «Щенки», дневники («Осколки разбитого вдребезги. Дневники и воспоминания 1925–1955»), пьеса («Ordinamenti»), повести и рассказы.

Биография Зальцмана — внешне вполне благополучная — служит иллюстрацией положения художника, вынужденного каждый день считаться с вредными и пошлыми убеждениями эпохи. Как художник и поэт он сформировался в 1930-е годы в Ленинграде и за свою долгую жизнь сменил множество амплуа: больше 50 лет работал художником кино — сначала на «Ленфильме», а после войны на студии «Казахфильм», писал обэриутского толка стихи, читал лекции по истории искусств и оставил удивительные воспоминания о своих многочисленных поездках по стране.

Зальцман последовательно развивал в своем творчестве поэтическую линию обэриутов, но, в отличие от их судеб, его жизнь — с учетом особенностей эпохи — сложилась неплохо. Он был оценен как живописец и график, сделал вполне «официальную» карьеру художника-постановщика в кино, пережил два блокадных года, унесших жизни его родителей, а в 1942-м был эвакуирован вместе с семьей в Алма-Ату, где и скончался в 1985 году.

И все же литературное творчество Зальцмана насквозь пронизано какой-то болезненной одержимостью. Ему был свойственен интерес к бытовому гротеску, снам, одушевленной природной и языковой стихии — часто недружелюбной, а порой и откровенно враждебной к человеку. Практически во всех его произведениях — что в стихах, что в прозе — сквозит мотив одиночества и отчужденности. Всю жизнь Зальцман писал, не надеясь когда-либо увидеть свои тексты опубликованными. Опасаясь расправы, он делал это по ночам («так и хочется сказать: в тайне от себя самого», — пишет его дочь Лотта Зальцман), поэтому его литературные труды долго не имели ни читателей, ни слушателей даже среди семьи и друзей.

![]() Для того, чтобы лучше понять характер прозы Зальцмана, стоит обратиться к его дневникам — поразительному документу, собранному из обломков воспоминаний и прозаических зарисовок. Здесь встретились стремительные потоки описаний, которые обрываются на полуслове, бытовые зарисовки, фразы, сказанные впроброс, то есть действительно осколки, вынесенные в заглавие книги («Осколки разбитого вдребезги»). Основные события — детство в Одессе, Ленинград и знакомство с Филоновым, поездки по Средней Азии, первые годы в Алма-Ате — намечены пунктиром. Это, конечно, еще не «Серая тетрадь» Введенского, но и не многочисленные поэтические дневники, объясняющие, из какого сора рос гений. Записи Зальцмана отличает слегка насмешливый, безнадежный взгляд на мир. Он пишет о годах блокады, о трудностях выживания в эвакуации, о подробностях быта и очень редко — о литературе и искусстве. Порой складывается впечатление, что писатель намеренно противится вторжению исторического контекста, которому, к слову, не нашлось места и в его романах, но об этом позже.

Для того, чтобы лучше понять характер прозы Зальцмана, стоит обратиться к его дневникам — поразительному документу, собранному из обломков воспоминаний и прозаических зарисовок. Здесь встретились стремительные потоки описаний, которые обрываются на полуслове, бытовые зарисовки, фразы, сказанные впроброс, то есть действительно осколки, вынесенные в заглавие книги («Осколки разбитого вдребезги»). Основные события — детство в Одессе, Ленинград и знакомство с Филоновым, поездки по Средней Азии, первые годы в Алма-Ате — намечены пунктиром. Это, конечно, еще не «Серая тетрадь» Введенского, но и не многочисленные поэтические дневники, объясняющие, из какого сора рос гений. Записи Зальцмана отличает слегка насмешливый, безнадежный взгляд на мир. Он пишет о годах блокады, о трудностях выживания в эвакуации, о подробностях быта и очень редко — о литературе и искусстве. Порой складывается впечатление, что писатель намеренно противится вторжению исторического контекста, которому, к слову, не нашлось места и в его романах, но об этом позже.

Филоновец и постобэриут

Знакомство с Павлом Филоновым и его теорией «аналитического искусства» — центральный эпизод биографии Зальцмана. Впервые они встретились 1929 году. Зальцман узнал о школе Филонова из журнала «Красная панорама», в котором была опубликована статья о выставке филоновцев в Доме печати, и был верен ее принципам до конца жизни. Чуть позже, благодаря художнице Татьяне Глебовой, которая тоже училась у Филонова, он встретился с Даниилом Хармсом и начал посещать обэриутские чтения.

Сегодня имена обэриутов (в первую очередь Хармса и Введенского) служат ключом к пониманию поэзии Зальцмана, хотя надо признать, что интонационно он гораздо ближе к Николаю Олейникову с его мрачноватым юмором и ядовитой меланхолией («Я дурак, я дерьмо, я калека, // Я убью за колбасу человека….»). Поэтической практике Зальцмана с его рациональным умом и аналитическим подходом к искусству многое в поэтике обэриутов было чуждо — установка на радикальное обновление языка, пересмотр семантических связей и космических масштабов размах. Если обэриуты усомнились, что, как писал Введенский, «дом, дача и башня связываются и объединяются понятием здание», то Зальцман был убежден в том, что «вещи любят, чтобы их называли точно». Слово как таковое не было предметом его размышлений.

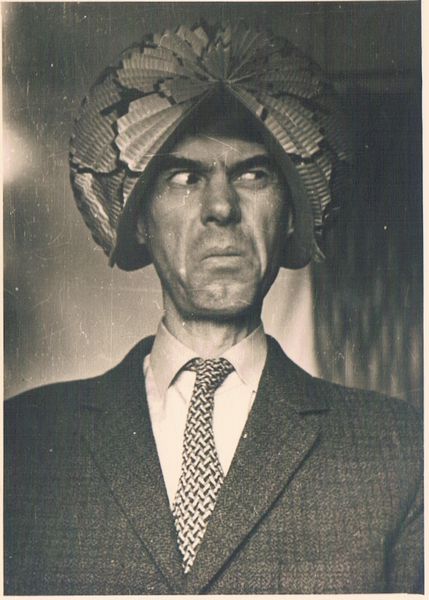

Павел Зальцман. Ходжикент. 1938 год

Фото: pavelzaltsman.org

И тем не менее лирический герой Зальцмана — плоть от плоти того жуткого и ненадежного, разлагающегося на глазах мира, в котором существовала поэзия обэриутов. На 1940-е годы приходится расцвет его поэзии — Зальцман наконец обретает собственный голос и пишет одни из самых пронзительных своих стихотворений, посвященные блокаде и эвакуации. В этот период он вынужден то и дело менять языковые маски, блефовать, чтобы не сорваться на крик. Его гнетет голод и бытовая неустроенность, трагизм повседневного существования, в котором поэт обнаруживает черты эсхатологической катастрофы.

«Щенки»

«Яркой иллюстрацией охватившей Россию антропологической катастрофы» литературовед Илья Кукуй, один из главных исследователей творчества Зальцмана, называет его роман «Щенки». Формально он рассказывает о революции и гражданской войне, ведущей к расчеловечиванию и озверению. На деле — об уязвимости личности перед лицом исторической стихии и имманентной жестокости мира.

Зальцман начал писать «Щенков», будучи двадцатилетним юношей. В 1933 году он зачитывал отдельные куски своему наставнику, но Филонов увидел в них «вещь полудетскую, сырую», отметив, правда, «острую наблюдательность» ученика. По справедливости, текст и правда сыроват и небрежен. Зальцман работал над ним ни много ни мало двадцать лет, забросил рукопись в середине 1950-х и вернулся к ней лишь перед смертью, но так и не завершил роман. И эта незавершенность принципиальна. Мир «Щенков» — это пространство ежесекундного духовного и физического разложения, за которым наблюдают братья-щенки и еще дюжина персонажей-животных и людей.

Павел Зальцман. Алма-Ата. 1961 год

Павел Зальцман. Алма-Ата. 1961 годГраницы между мирами здесь более чем условны. Волшебные звери с человеческими повадками действуют наравне с озверевшими людьми. Порой Зальцман создает почти нестерпимое напряжение между живым и мертвым, съедобным и несъедобным, разумным и обезумевшим. Это уже не романтическая двойственность, а параллельный негуманный мир, который не подчиняется человеческим отношениям. Все эти животные — щенки, демонический Сова, парящий над миром, заяц — порой оказываются единственными свидетелями деяний свихнувшейся истории. Кроме того, катастрофичность мышления Зальцмана проявляется здесь еще и на уровне языка — самого ненадежного из персонажей романа. Индивидуальный голос сливается со всеобщим криком, воем, лаем. Человеческая речь в таких условиях захлебывается, обнаруживая свою несостоятельность.

Также в романе проявляется одно из главных свойств зальцмановской прозы — его особый панорамный взгляд, позволяющий охватить действительность в момент катастрофы. Похожим образом зритель наблюдает за происходящим, глядя на полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Замечательный поэт и литературный критик Олег Юрьев в эссе «Одноклассники... » писал, что «Щенки» одним своим появлением меняют «историю русской прозы ХХ века и ее иерархии». Он поставил Зальцмана в один ряд с такими авторами, как Всеволод Петров, Геннадий Гор и Георгий Иванов.

«Средняя Азия в Средние века»

После войны Зальцман с семьей не смог вернуться в Ленинград из-за статуса спецпоселенца (он был этническим немцем). В какой-то мере работа над книгой «Средняя Азия в Средние века» стала для него способом побега от реальности — суровой и неприглядной. Известно, что первые годы в эвакуации Зальцманы жили в чудовищных бытовых условиях, в номерах бывшей гостиницы «Дом Советов». Именно в этот период Зальцман обратился к своим впечатлениям от кинематографических экспедиций, которые он подробно документировал в дневниках в годы работы на «Ленфильме». Бережное описание восточной экзотики и смакование чужого языка в некотором роде можно рассматривать как психотерапевтическую практику.

Как и «Щенки», «Средняя Азия... » осталась незавершенной. И тем не менее это произведение, обладающее удивительной внутренней целостностью. Общим место всех рассуждений о нем стала его кинематографичность. Если в «Щенках», как верно заметил Олег Юрьев, советская реальность представала в виде «сна, снящегося по ходу чтения», то в «Средней Азии... » восточный мир изображается во всех реалистических подробностях. Фотографическая прорисовка природы, описания кишлаков, садов, мечетей, горных рек и впрямь выдает кинематографический подход автора. Не зря Лотта Зальцман называет опыт работы над романом «восстановлением „утраченного времени”».

Хорог, Памир. Декабрь 1938 год. Зальцман — слева

Фото: pavelzaltsman.org

Действие книги начинается, когда сын хакана, выбравшись из нужника, замечает трех женщин, стирающих в купальне неподалеку, и мгновенно теряет голову, увидев таинственную Турдэ — чужую жену, красоту которой не могут скрыть ни грязные лохмотья, ни то, что муж запретил ей мыться. Далее сюжетные тропки будут разбегаться и сходиться вновь, втягивая в повествование все новых и новых героев, среди которых — вымышленные монгольские правители, дети, красавица, способная превращаться в оборотня, великан Заххок, жестокие завоеватели и их слуги.

Мифопоэтический уровень повествования проявляется постепенно, грань между реальностью и фантасмагорией очень тонкая. Зальцман, озабоченный игрой в правдоподобие, детально воссоздает колорит полуфантастического азиатского мира, не опасаясь перегрузить текст тюркизмами (к слову, очень органично вплетенными в ткань повествования) и локальными подробностями быта. При этом читатель далеко не всегда может определить, где и когда происходит действие романа. Эта смазанность обстоятельств времени и места — одна из важнейших черт литературного творчества Зальцмана.

Многие исследователи справедливо относят восточную прозу писателя к магическому реализму. Чего стоит только сцена превращения красавицы Турдэ в чудовище:

Над черными щеками блестят два страшных глаза красного цвета в набухших веках. Оскаленный красный рот, с углов которого стекают две мутные капли, обнажает длинные красные зубы. Это лицо наклоняется над Илляшем, и видно, как обвисшие вокруг него длинные черные волосы, несмотря на полное безветрие, тихо и непрерывно шевелятся.

В издании, подготовленном Ad Marginem, опубликованы первая часть романа и план второй. Их дополняют «Среднеазиатские сказки», которые писатель сочинял для дочери, и среднеазиатский дневник 1934 года. Появление этих текстов — часть большой кампании по возвращению литературного наследия Зальцмана, принадлежащего той линии модернистской литературы, которая, как и художественный авангард, была остановлена на бегу — со смертью обэриутов. Сейчас уже очевидно, что Зальцман — настоящий поэт, человек трагического мироощущения и не самой простой судьбы, и наблюдать, как его тексты, которые создавались фактически вне живого литературного процесса, встраиваются в новый контекст, — большая честь.