Как такое стало возможным

О романе Оксаны Кирилловой «Виланд»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

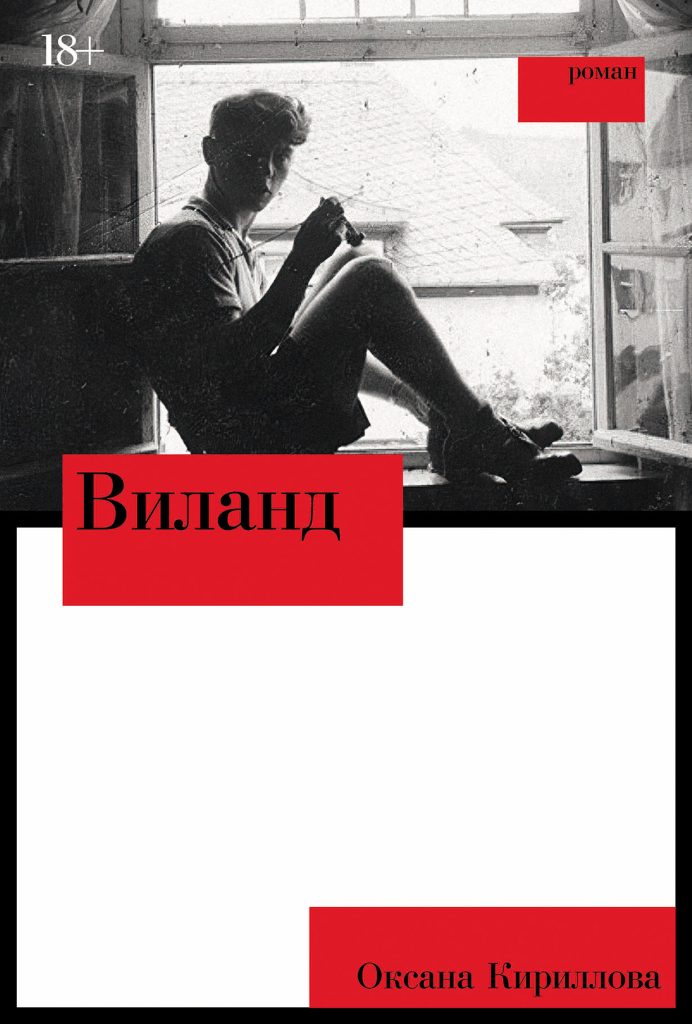

Оксана Кириллова. Виланд. М.: Альпина. Проза, 2024

«Виланд» Оксаны Кирилловой откликается на волну новых художественных книг о холокосте — к сожалению, это не частый случай на пространстве постсоветской словесности (и потому особенно важный). Но выделяет эту книгу, пожалуй, одна из самых необычных за последние годы попыток рассказать о тех трагических событиях.

«Виланд» Оксаны Кирилловой откликается на волну новых художественных книг о холокосте — к сожалению, это не частый случай на пространстве постсоветской словесности (и потому особенно важный). Но выделяет эту книгу, пожалуй, одна из самых необычных за последние годы попыток рассказать о тех трагических событиях.

Большинство современных книг о холокосте балансирует на тонкой, но уже привычной грани между нон-фикшеном и фикшеном. Как правило, в их основу кладется реальная история, которая под пером автора с большей или меньшей убедительностью обрастает множеством деталей (отдельная и очень интересная тема — сам процесс написания подобных текстов, которые в какой-то момент превращаются в автофикшен, так как пишущий не может не думать о трагедии и своем отношении к ней). Иногда кажется, что в рамках этой темы возможны любые сюжеты.

Но это же подводит нас к очень важной проблеме, впервые ярко проявившейся после феноменального успеха «Списка Шиндлера»: непредставимость холокоста налагает в определенном смысле запрет на изображение этой темы художественными средствами (или по крайней мере на домысливание, без которого крайне трудно обойтись любому художнику). Таким образом за холокостом резервируется совершенно особое и по преимуществу историческое место. В 2000 году на Стокгольмской конференции прозвучали слова о трагедии как о точке отсчета новой — современной — Европы, а ключевую роль при этом должна была играть историческая память.

В строгом смысле слова исторически детализированных произведений о холокосте в последние годы появлялось не так много. Яркое исключение — «Благоволительницы» Джонатана Литтелла: впрочем, необходимо добавить, что это роман еще и о Второй мировой войне (о том, как они связаны и что в действительности предшествует другому, историки спорят до сих пор). Конечно, подавляющее большинство художественных текстов о холокосте также создается с точки зрения жертв — и это, думается, необходимо прежде всего для формирования исторической памяти сегодня. Оксана Кириллова — следующий за Джонатаном Литтеллом автор, который решается на смелый художественный эксперимент, причем еще более радикальный: ее роман написан от лица охранника концентрационного лагеря.

Любой роман о холокосте превращается во многом в его исследование, и «Виланд» здесь не исключение. Скажу сразу, что интересующиеся этой темой читатели вряд ли найдут в книге какие-то принципиально новые для себя детали — гораздо важнее попытка представить становление нациста в жанре документального романа. Здесь и возникает силовое поле смыслов, по которому предлагает пройти Оксана Кириллова. Начну с неизбежного почти для всех подобных романов парадокса.

Память и забвение

«Виланд» начинается с одного из самых распространенных в таких случаях приемов: главный (и заглавный) герой пытается забыть о том, что с ним было, но, чтобы сделать это, он должен об этом рассказать. При этом акт рассказывания осуществляется как бы только для самого Виланда: фактически мы погружены в его сознание, имеем дело с его впечатлениями и воспоминаниями, располагающимися в хронологическом порядке. В соответствии с пробуждением памяти о происшедшем книга разделена на несколько частей.

Разумеется, такой «простой» рассказчик как бы помнит все, и здесь Оксана Кириллова делает первый и очень серьезный вход в историю. Дело в том, что Виланду в определенном смысле слова везет: он не только попадает в эпицентр важнейших исторических событий и становится свидетелем или участником поджога Рейхстага, «Ночи длинных ножей» и Хрустальной ночи, прибытия первой группы евреев и военнопленных с Восточного фронта в концентрационный лагерь... Теодор Эйке, первый начальник СС и один из организаторов лагерной системы, оказывается фронтовым товарищем его отца — точно так же судьба сводит Виланда и с Адольфом Эйхманом, главным архитектором «окончательного решения еврейского вопроса», а первый урок нацистского красноречия он получает от Генриха Гиммлера, путешествующего в агитационном туре по Германии на мотоцикле. В какой-то момент такие совпадения начали бы казаться нарочитыми, если бы не два «но». Они все могли быть в действительности, но главное, что Оксана Кириллова выстраивает на свой лад «модель» типичной биографии нациста, где есть место некоторым условностям, чтобы позволить читателю взглянуть глазами главного героя на важнейшие события эпохи.

При этом вызывающие первоначально такое странное впечатление встречи героя романа с главными деятелями национал-социалистического режима и членами СС также не воспринимаются как нечто из ряда вон выходящее. Они не просто реалистичны, но и вполне могли происходить в действительности — и в этом, пожалуй, основа убедительности автора: на место Виланда можно поставить кого угодно из тысяч других нацистов и эсэсовцев.

Оксана Кириллова не пытается в автобиографических размышлениях Виланда сделать остановку для его сознания — как если бы он вдруг всерьез задумался о том, что происходит и что делает он сам. Такой остановки и такой попытки понимания нет, и, кажется, это верно по отношению к большинству тех немцев, которые так или иначе оказались в системе в тридцатые годы. Начиная с какого-то момента Виланд только действует, а не размышляет — возможно, поэтому книга так хорошо читается.

История одного немца

Сюжет развивается по модели, известной по многим другим текстам о холокосте, — это попытка рассказать историю становления нациста. И здесь ощущается в хорошем смысле слова искусственность, выдающая знакомство автора со многими источниками и литературой: герой, который принимает решение связать свою жизнь с «движением», ничем не отличается от миллионов таких же немцев. Виланд — сын обедневшего фронтовика, удачно попавший на выступление нацистского пропагандиста (его фигура выписана также стереотипно, что могло бы обернуться иронией, если бы не было так страшно: это и есть Генрих Гиммлер).

Герой примыкает к «движению»: это почти единственное, что можно сказать о том, «как» Виланд попал к нацистам. Казалось бы, на это можно возразить, что такой реконструкции недостает психологической глубины, однако думается, что именно здесь Кириллова попадает в самую точку: мы действительно не можем проследить личный путь немца в нацисты, и все, что у нас остается, — это попытка индивидуализировать имеющиеся у нас представления. Автор делает это ярко и убедительно. (Напомню, что никакой особой психологической глубины не увидела и в Адольфе Эйхмане Ханна Арендт.)

Это важная установка текста: мы никогда не узнаем «типичной» истории «типичного» немца, того, как он стал нацистом, — просто потому, что каждый случай уникален и любой коллективный портрет в интерьере весьма условен. Истории «обычных» немцев мы гораздо чаще узнаем через призму научных и популярных книг, и только на их основе пытаемся что-то обобщать.

Bundesarchiv, Bild 152-23-34A / CC-BY-SA 3.0

Bundesarchiv, Bild 152-23-34A / CC-BY-SA 3.0

Язык и сознание нацистов

Согласно ставшим классическими наблюдениям Виктора Клемперера, происходит нацификация языка. В нем распространяется насилие, постепенно стираются идиолекты, речь становится обезличенной и обобщенной. Зная об этом, Оксана Кириллова старается по возможности избегать прямой речи нацистов, и многие диалоги переданы также косвенно, от третьего лица.

Виланд, как и многие его литературные предшественники, говорит шаблонными фразами, почти штампами. С одной стороны, это сообщает нам о невозможности реконструировать нациста через его язык — всякая подобная попытка обречена, пишущие о холокосте изображают его «проводников» как людей, отлитых по уже готовой мерке. Получается порочный круг: даже когда мы хотим домыслить нацистов во время их становления, мы все равно промахиваемся мимо цели и приписываем им некую изначальность зла. С другой стороны, эта шаблонность языка все-таки многое говорит об их сознании, которое действительно ограничено раз и навсегда затверженными формулами. Порой кажется, что тот же Виланд всегда был таким — всегда был прирожденным нацистом. Что очень важно, Оксана Кириллова не предлагает выхода из этого тупика, но обнажает прием: текст романа сообщает о дискурсе нацизма иногда гораздо больше, чем научные исследования.

Кажется, не будет преувеличением сказать, что стереотипны и большинство диалогов, фраз и идей (когда их можно реконструировать) других персонажей романа — настолько, насколько вообще может быть стереотипным мышление и язык эсэсовцев. При желании в этом можно увидеть некую литературную игру, но не только («Еще бы на лошадях попрыгали против танков, идиоты», — восклицает один из персонажей, имея в виду героическое сопротивление польской армии вермахту и тиражируя пропагандистский миф, ставший известным главным образом после (!) войны. В финале тексты немцы — в том числе и эсэсовцы — делятся уже не своими планами, а скорее мечтами о том, что будет, когда они одержат победу, но при этом очевидно, что автор использовал ставшие известными после войны документы о чудовищных проектах гитлеровского режима, чтобы вложить идеи из них в слова своих персонажей). Оксана Кириллова вскрывает здесь, пожалуй, один из главных эпистемологических парадоксов: именно эта стереотипность личности и усредненность мышления кажeтся наиболее убедительными, когда мы пытаемся говорить о Третьем рейхе и о том, как это стало возможным. Разумеется, есть исключения — об одном из них написаны «Благоволительницы», где главный герой все-таки интеллектуал, но в общем этот обобщенный портрет эсэсовца кажется самым распространенным.

Понятно, что Виланд говорит не своими словами, думает не своими мыслями — все это ему навязано и им же с готовностью воспринято. Чужие мысли и чужие слова оказываются такими удобными потому, что, конечно, откликаются на потаенные чаяния многих немцев. Это тоже сильный авторский ход: Виланд не пускает посторонних в тайник своих мыслей (если они у него вообще есть), а кроме того прикрывается цельным и присвоенным дискурсом. И потому даже эти заученные фразы вдруг начинают звучать всерьез, не по шаблону — напоминание о том, как стал возможен приход нацистов к власти.

Эти штампы и стереотипы выдают в своем роде историческую установку автора. Она не просто знает, как и что случилось, но ей известно, что и как говорили немцы в тридцатые годы. Повторюсь, что это ни в коем случае не отменяет главной задачи романа, — понять исток случившегося, а вслед за тем и агрессивное послушание большинства немцев.

Другой лагерь

Многое из того, что высвечивает «Виланд», уже было хорошо изучено в литературе о холокосте — особенно на волне интереса к «Списку Шиндлера». Здесь же эти темы показаны с обратной стороны. Одна из самых интересных — привыкание к концентрационному лагерю и восприятие (в том числе и узниками) его как своего, его доместификация. Оксана Кириллова оригинальна и здесь: вместо архетипического места зла, Аушвица, она выбирает первый концлагерь, считавшийся во многом образцово-показательным, Дахау, где Виланд и начинает свою службу. Проследить всю его историю герою не удастся (в какой-то момент он подает прошение о переводе), но детально и аргументированно рассказан ключевой эпизод о приведении лагеря в порядок. Для Теодора Эйке и его эсэсовцев, которые приняли лагерь от прежней комендатуры, жизненно важно его упорядочить, обуздать стихийное насилие, которое вспыхивает в живущей по своим законам зоне. (В связи с этим Виланд в своих воспоминаниях постоянно говорит об эсэсовцах как солдатах внутреннего фронта — речь идет не только о военизации, но и о желании послужить своей стране, и о свойственном солдатам стремлении к порядку.) По странной и страшной иронии истории нацисты выступают как раз носителями такого упорядочивания — и на первых порах действительно сокращают смертность в лагере. О том же, что этот порядок необходим для приведения в действие еще более эффективного механизма убийства людей, Виланд догадывается далеко не сразу. (Отмечу, что вообще никаких забеганий памяти вперед у героя не происходит, он рассказывает свою историю так, как будто не знает, чем она кончилась, — за очень редкими исключениями.)

Таким вроде бы не хитрым, но убедительным приемом автор обнажает одну из ключевых догм нацизма — об установлении порядка. Впрочем, немногим позже опровергается и она: новый (и смертельный) порядок в концлагере вовсе не означает упорядочивания хода дел, так что Виланд, как и многие другие его сослуживцы, чрезвычайно «страдает» от царящего на всех уровнях режима беспорядка. Это стремление к порядку точно гораздо сильнее, чем ставшая притчей во языцех немецкая пунктуальность. Вроде бы речь идет о неплохом человеческом качестве, противостоящем хаосу, но в Третьем рейхе оно оборачивается полной своей противоположностью. Разумеется, таких парадоксов в «Виланде» много — и это говорит о том, что Кирилловой удалось создать действительно исторический роман в полном смысле слова.

Разговоры эсэсовцев по ту сторону колючей проволоки служат одним из самых сильных повествовательных ходов в «Виланде». Они так и не становятся солдатами (пока, по крайней мере) и узнают о происходящем исключительно из газетных и радиосообщений, причем часто перехваченных из незаконно прослушиваемого Лондона. Удивительно, однако, что даже в этом самоизолированном мире не может не возникать раскол между разными людьми, — и автор как мало кто далека от мысли, что нацисты (и тем паче эсэсовцы) не думали. Нет, они думали, и думали сильно, просто особым — страшным — образом.

Bundesarchiv, Bild 152-23-07A / CC-BY-SA 3.0

Bundesarchiv, Bild 152-23-07A / CC-BY-SA 3.0

«Человек ли это?»

Повторюсь: читатель, хорошо знакомый с историей Третьего рейха, вряд ли найдет в «Виланде» что-то принципиально новое — но, может быть, важнее собранные в одном месте напоминания, о которых продолжают думать и спорить историки. В романе ответственность рассеивается среди множества персонажей, так как никто не хочет нести ее в одиночку. Эта коллективная (а значит, и делимая) ответственность — не только позиция обвиняемых на Нюрнбергском процессе, но и, что еще более важно, идея, охватившая немцев в тридцатые годы. Как эта ситуация работает в «Виланде»?

Конечно, если главный герой — отрицательный персонаж, то нужды в других антагонистах как бы нет. В этом смысле Виланд наследует традиции великого романа о фашизме — «Конформиста» Альберто Моравиа, — только на другом материале и с вниманием к другим сторонам человеческой жизни. Общее между ними — это своеобразный канон в изображении формирования фашистов и нацистов: Виланд, как и Марчелло Клеричи, убивал животных, а вот мотивы его вступления в партию усреднены и типизированы как бы для большинства немцев, которых привлекает движение и коллективизм. Однако самое интересное сходство между «Виландом» и «Конформистом» лежит в построении самого текста. В какой-то момент читатель, находящийся в позиции подслушивающего и подсматривающего за приключениями отрицательных героев, ловит себя на том, что следить за ними интересно и что он даже отчасти им сопереживает.

Другой очень важный стереотип, с которым работает «Виланд», касается нацистской любви. Одна из самых сильных (и страшных) сцен в романе — подростковый секс: главный герой и его первая возлюбленная таким необычным образом как бы «укрепляют отношения». Изображено происходящее подчеркнуто натуралистично, без какого бы ты ни было намека на романтичность, и воспринимается как метафора насилия над детством. Неспособность Виланда любить в дальнейшем только подтверждается: другую свою возлюбленную он избивает, а в итоге его отношения с девушками ограничиваются кругом проституток.

Авторская позиция двояка: попытка понимания нацистов осуществляется через их описание. Оксана Кириллова не уступает искушению показать нацистов как ограниченных и пошлых мещан — какими они, безусловно, были, но этим их качества не исчерпывались. Перед нами вновь нет механизмов действия, есть только его результат. Следуя логике автора, можно предположить, что у Виланда и других уже были некие врожденные склонности, которые привели их к национал-социализму.

В конце концов, ответ на вопрос «как такое стало возможным?» должен дать сам читатель. И пожалуй, в этом самая большая ценность книги. Тексты, подобные «Виланду», должны появляться раз в несколько лет, так как они выполняют еще одну очень важную функцию: подводят своего рода промежуточный итог новым книгам, фильмам и размышлениям о холокосте.