Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

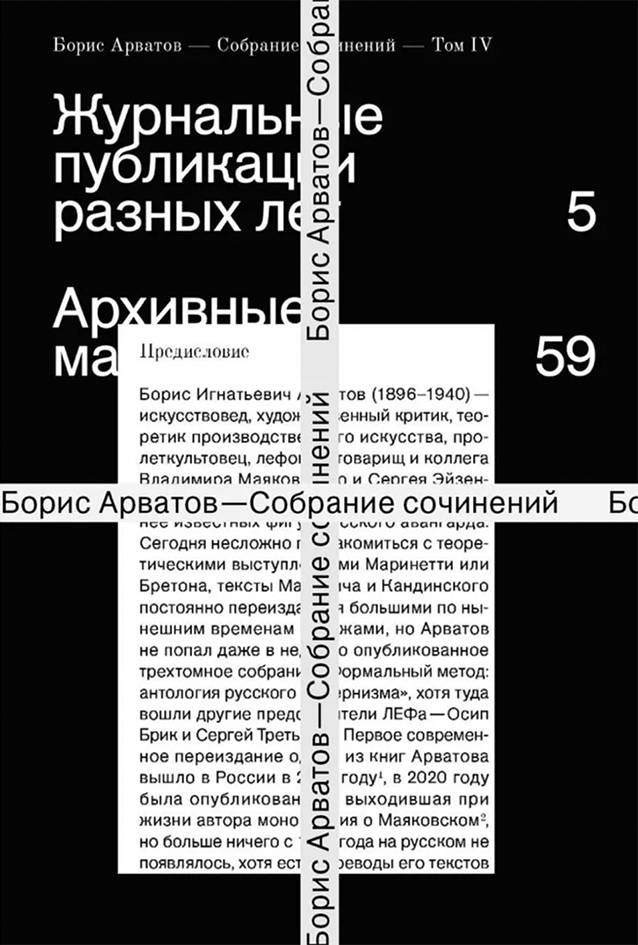

Борис Арватов. Собрание сочинений в IV томах. М.: V–A–C Press, 2023. Содержание

1

1

«Человеком без лица» называет Бориса Арватова (1896–1940) историк литературы Виржиния Пили. До недавнего времени мы даже не знали, как выглядел теоретик советского производственного искусства, отсутствующий на «немногочисленных групповых фотографиях редакции ЛЕФа». Не меньшую загадку представляют и многие факты его биографии. Исследователи спорят о том, где родился Арватов, в каком году вступил в РКП(б) и при каких обстоятельствах занялся литературной деятельностью. Наверняка известно то, что Арватов участвовал в Советско-польской войне, во время которой, возможно, получил контузию, ставшую причиной серьезного нервного заболевания. В начале 1920-х годов он вступил в культурно-просветительскую организацию Пролеткульт, а в 1923 присоединился к ЛЕФу. В 1920-е годы Арватов выдвинул теорию производственного искусства и предпринял амбициозную попытку скрестить формализм с марксизмом, а в следующем десятилетии отошел от дел из-за обострения нервной болезни. Он скончался в июне 1940 года в психиатрической клинике в подмосковном Троицком. Некоторые исследователи указывают, что Арватов покончил с собой, но никаких документальных подтверждений этому нет.

Период творческой активности Арватова продлился около десяти лет. За это время он успел опубликовать монографию о художнике Натане Альтмане (1924) и несколько сборников статей, в том числе книги «Искусство и производство» (1926), «Социологическая поэтика» (1928) и «Об агитационном и производственном искусстве» (1930). В 1931 году Арватов закончил рукопись работы о Маяковском, которая так и не была опубликована при его жизни. К тому моменту авангард окончательно потерял поддержку властей, а на повестке дня оказалось возвращение к реализму во всех сферах искусства.

В СССР арватовские труды не переиздавались. В 1980–1990-е годы среди западных славистов возник определенный интерес к фигуре Арватова, связанный с исследованиями Кристины Лодде и Кристины Кэр. Последняя также перевела на английский статью «Быт и культура вещи», опубликованную в 1997 году во влиятельном художественно-критическом журнале October. Переизданий на русском языке пришлось ждать еще двадцать лет. В 2018 году в издательстве V–A–C Press вышел сборник Арватова «Искусство и производство», а спустя два года издательство Common Place выпустило многострадальную книгу о Маяковском. Наконец, в этом году все в том же V–A–C Press было опубликовано четырехтомное собрание сочинений Арватова, куда вошли не только сборники статей и монографии, но и разрозненные журнальные публикации и архивные материалы. Перед нами не академическое издание: за исключением вступительной статьи редактора Ивана Аксенова, публикация не сопровождается никакими пояснительными текстами и комментариями. Это вполне объяснимо. Академическое собрание сочинений — всегда обобщение результатов исследований, посвященных автору, в то время как арватовское творчество, по замечанию Аксенова, «пока еще ждет того дня, когда кто-нибудь займется им с таким же прилежанием и упорством, с каким сам Арватов исследовал поэзию своего товарища и автора „Стихов о советском паспорте”».

2

Послереволюционное десятилетие стало временем ожесточенных дискуссий о том, как должна измениться культура после установления диктатуры пролетариата. Среди большевиков были как сторонники максимально широкого использования культурного наследия (нарком просвещения Анатолий Луначарский), так и те, кто видел в нем идеологическую угрозу и доказывал, что пролетариат уже сейчас в состоянии создать собственную культуру (основатель Пролеткульта Александр Богданов). Авангардные группы решительно выступали против старых форм в искусстве как по идеологическим, так и по художественным соображениям. Они видели в революции возможность радикального обновления или даже упразднения искусства.

Арватовская теория производственного искусства представляла собой попытку осмыслить практику русского авангарда (в первую очередь футуристов и конструктивистов) и обозначить путь, по которому он должен следовать в дальнейшем. Арватов основательно подошел к этой задаче и выработал масштабный историко-культурный нарратив, доказывающий неизбежность торжества производственного искусства.

Согласно схеме Арватова, в древние времена искусство представляло собой не обособленную сферу деятельности, но лишь одно из множества прикладных ремесел. Художник был тесно связан с коллективом и занимался общественно-полезными делами — например, расписывал здания общего пользования. Самое главное, что художник «обрабатывал все материалы, входившие в тогдашний обиход, и придавал им те формы, которые были социально-целесообразными для тогдашнего быта». Арватов упоминает флорентийского скульптора эпохи кватроченто Луку Делла Робио, который не только создавал рельефы для католических храмов, но и «славился во всей Италии своими первосортными глиняными горшками».

Но со временем связь между искусством и бытом распалась. Победное шествие капитализма привело к тому, что художник превратился в «спеца», изготавливающего предметы роскоши для знати. В результате промышленной революции все прочие виды ремесленного производства коллективизировались и стали массовыми, в то время как художник застыл в старых технических методах: «Теперь между ним и массовым производством стояла непроходимая грань коренного различия методов и форм техники. Художник оставался ремесленником, технически отстал, а социальное строительство, перешагнув через мануфактуру, оперлось на машину». Хуже всего то, что художники уверовали в нормальность такого положения дел и даже не пытались изменить его.

Обособление художника от общества в совокупности с рыночными условиями, требовавшими, чтобы художественные произведения могли свободно продаваться, привело к тому, «что станковая, т. е. переносная, статуя или картина оказалась в конечном счете основной формой изобразительного искусства». Станковизм, по Арватову, стал высшей формой обособления искусства от повседневной жизни, затронув не только живопись и скульптуру, но и, например, литературу: стихотворные и прозаические произведения писались и читались в одиночестве, а их главной темой стала судьба обособленного индивида. Однако, отмечает Арватов, как бы художник ни стремился отделиться от общества, он все равно удовлетворял его потребности, выполняя компенсаторную функцию. В мире модерна, где люди разобщены, а конкретность опыта потеряна, искусство призвано было создавать иллюзию гармонии окружающего мира и непосредственного контакта с действительностью. Так художники вступили на путь создания «изобразительных иллюзий», которые выглядели как подражание реальности, но на самом деле не имели с ней ничего общего:

«В результате появились „пейзаж”, „жанр”, „nature morte”, „портрет”, „мифологическая” живопись и т. д. Искусство встало на путь изобразительного, предметного отражения („преображения”) внешнего мира и образной конкретизации эмоционально-идеологических моментов, отказавшись от всего остального, претворяя отныне в художественную форму не реальный предмет, а одну только иллюзорную видимость «содержания» („нарисованного” человека, „изображенное” море, „сделанную” лилию)».

Как видно из этого фрагмента, Арватов отрицает саму возможность мимесиса. Стремясь к подражанию природе, отмечает он, «художник-индивидуалист лишь выявляет в своем творчестве самого себя». Со временем художники начали осознавать это и от попыток изучения окружающей действительности (реализм) перешли к отображению того, как она воздействует на человека (импрессионизм). Когда же в начале XX века буржуазное общество вступило в «империалистическую стадию развития», люди искусства почувствовали, что почва уходит у них из-под ног, и потому ударились в «эмоциональный субъективизм», наиболее ярким выражением которого стал экспрессионизм.

Но точно так же, как развитие капитализма привело к отрыву искусства от жизни, оно же создало предпосылки для их воссоединения. Урбанизация в совокупности с коллективизацией промышленности и быта повлекли за собой коллективизацию труда интеллигенции: «банки, промышленные институты, государственные и муниципальные учреждения, торговые предприятия, технические лаборатории мало-помалу превращались в такие же массово-коллективизированные организмы, как и заводы». На этом фоне в сфере искусства стали заявлять о себе художники-конструктивисты, которые, подобно экспрессионистам, также отвергали реалистический мимесис, но при этом не были заинтересованы в «эмоциональной игре формами». Вместо этого конструктивисты (Арватов упоминает тройку Сезанн — Пикассо — Татлин) объявили

«основной и даже единственной целью искусства творческую обработку реальных материалов. Они расширили область применения художественного мастерства введением в станковую композицию, помимо краски, целого ряда других материалов, считавшихся до того времени „неэстетичными”: камень, жесть, стекло, дерево, проволока и т. д. стали использоваться художниками при полном недоумении общества, не понимавшего цели и смысла таких работ».

В области поэзии аналогичную работу, по мнению Арватова, проводили футуристы, экспериментировавшие с заумным языком и превратившие свое творчество в «лабораторию речетворчества».

Однако все эти эксперименты носили внеутилитарный характер и оставались в рамках «станковизма»: создаваемые конструктивистами композиции не несли в себе никакого практического смысла и были в кантианском смысле слова самоцельными. Кроме того, они не были интегрированы в промышленное производство, сохраняя традиционную для искусства форму организации труда. Чтобы совершить окончательный переход к производственному искусству, художникам нужно было понять, «что реальная творческая обработка материалов станет действительно великой организующей силой, когда она обратится на созидание нужных, утилитарных форм, т. е. вещей». Производственное искусство, по Арватову, полностью порывает с «индивидуально-ремесленным методом» и опирается на достижения индустриализации, а его программа «теснейшим образом связ[яна] с проблемой социализма. В статье «Искусство, производство, быт» из сборника «Об агит- и проз- искусстве» (1930) он пишет, что задача производственников заключается в том, чтобы «организовать целостное, коллективистическое общество», то есть «подчинить социальное строительство свободной и планомерной воле людей и, следовательно, сделать это строительство сознательно-творческим».

Чтобы лучше понять рассуждения Арватова, стоит обратиться к творческой эволюции Александра Родченко, также входившего в ЛЕФ. В конце 1910-х — начале 1920-х годов Родченко писал беспредметные картины и создавал пространственные конструкции, а затем занялся фотографией, фотомонтажом, оформлением рекламных плакатов и даже разработал интерьер рабочего клуба для советского павильона на Всемирной выставке в Париже. Все эти проекты так или иначе были связаны с организацией быта, начиная с визуальных медиумов, задача которых, по словам Родченко, заключается в том, чтобы «научить людей необыкновенно видеть обыкновенные вещи», и заканчивая мебелью для рабочего клуба, которая должна была способствовать самообразованию и культурному развитию пролетариата.

Большое влияние на арватовскую теорию производственного искусства оказали идеи Богданова, с которым Арватова связывало общее пролеткультовское прошлое. Как пишет Вирджиния Пили, Богданов считал, что «реальность — это результат коллективного творчества в образах, выработанных правящим классом, и потому умение человека организовывать свой опыт зависит от уровня развития его общих организующих способностей, которые, в свою очередь, зависят от структуры общества». Арватов же на основе этой предпосылки «выработал систему для анализа развития явлений культуры в связи с развитием производственных отношений, поскольку классовая борьба не ограничивается последними, но переходит в сферу искусства». Неслучайно, что деятельность Арватова и ЛЕФа пришлась на период НЭПа. В условиях, когда в экономике партией были допущены ограниченные рыночные элементы, левые художники считали особенно важным противостоять «контрреволюции» в сфере искусства и повседневной жизни, которые, как доказывал Арватов, неразрывно связаны.

При всей оригинальности взглядов Арватова на историю искусства общая ее схема характерна для многих теоретиков, принадлежащих к гегельянской и/или марксистской традиции. По сути, мы обнаруживаем у него диалектическую триаду тезис — антитезис — синтез: 1) связь искусства с бытом в домодерном обществе; 2) постепенный разрыв между ними, начинающийся с приходом капитализма; 3) наконец, воссоединение искусства с бытом на новом уровне с приходом социализма. К примеру, Георг Лукач, один из наиболее влиятельных советских теоретиков литературы 1930-х годов, схожим образом структурировал разработанный им историко-литературный нарратив, который укладывается в следующую схему: 1) эпос (бесклассовое общество древности); 2) роман (классовое общество эпохи модерна); 3) современный эпос в форме соцреалистического реализма (бесклассовое социалистическое общество).

Несмотря на все эстетические и отчасти политические различия, Арватова и Лукача объединяет стремление установить взаимосвязь между производственными отношениями и художественными формами той или иной эпохи. В случае Арватова это стремление вылилось в попытку выработать новый метод искусствознания, который он назвал формально-социологическим.

3

В 1920-е годы между формализмом и марксизмом, двумя доминирующими направлениями в советском литературоведении, шла яростная борьба. При этом почти все критики-марксисты признавали достижения ОПОЯЗа в области литературной теории. Так, даже Троцкий, назвавший формализм «гелетерски препарированным недоноском идеализма» все же отмечал, что «усилиями Шкловского — заслуга не маленькая! — теория искусства, а отчасти и само искусство из состояния алхимии переведены наконец на положение химии». Литературовед Галин Тиханов пишет, что именно акцент на научности и стремление к выявлению «объективных» законов развития (в одном случае литературы, в другом — общества) сближал формализм с марксизмом. ЛЕФ теснее других марксистских групп был связан с формальной школой. Осип Брик, один из его основателей, был членом ОПОЯЗа, а Виктор Шкловский вступил в ЛЕФ после своего возвращения из краткосрочной эмиграции в начале 1920-х годов. На концептуальном уровне лефовцев и формалистов объединяло рационализированное отношение к творчеству и понимание литературной вещи как суммы приемов, задействованных при ее создании.

Арватов не имел непосредственного отношения к ОПОЯЗу, но с большим вниманием относился к исследованиям формалистов. В статье «О формально-социологическом методе» (1927) он пишет: «Формальный метод, впервые взявшийся изучать способ производства, способ делания произведений искусства, был огромным научным шагом вперед по сравнению с теорией „содержания”». Правда, он тут же указывает на важные ограничения формального метода, связанные с установкой на имманентный анализ литературы, то есть в отрыве от социального ряда. Стоит заметить, что к середине 1920-х годов тупиковость такой установки была осознана и самими формалистами, которые перешли от изучения отдельных произведений к попыткам создать модель литературной эволюции, учитывающую влияние внелитературных факторов. Например, в статье «Литературный быт» (1927) Борис Эйхенбаум говорил о важности изучения тех социальных и институциональных условий, в которых существуют писатели. При этом Эйхенбаум подчеркивал, что литературный ряд несводим к ряду социальному: «Отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обусловленности».

Арватов, напротив, стремился установить прямые причинно-следственные отношения между двумя рядами, настаивая, разумеется, на примате социально-экономического. Но, в отличие от многих других марксистов-литературоведов, его занимало не «отражение» идеологии автора в произведении, а «выведение литературных форм и стилей из общих социально-экономических и хозяйственных форм эпохи», выражаясь словами все того же Эйхенбаума. Например, рассуждая о чередовании периодов доминирования большой и малой формы в истории литературы, Арватов отвергает постулат формалистов о том, что эта смена объясняется усталостью от канонизированной формы. Он утверждает, что новая форма может закрепиться только в том случае, если на нее есть соответствующий «социальный заказ», и приводит пример из истории русской поэзии. Вплоть до пушкинских времен ее доминирующим жанром была ода. Это было связано с тем, что поэзия в тот период обслуживала «дворянско-придворную верхушку»:

«Поэтическое творчество в значительной мере было творчеством по заданию господствующих верхушек и носило часто характер прямого утилитарного оформления дворянско-придворного церемониала. Поэты состояли при дворе, там же на празднествах и прочих особо-торжественных бытовых церемониях декламировали свои произведения. Эти произведения по тематике должны были охватывать довольно широкие сюжетные планы, а по речевым приемам, естественно, носили характер риторического стиха (ода). Устно произносимое стихотворение-речь могло быть только большой формой, и эта форма сохранилась позднее, приняв вид поэмы, романтико-экзотическая тематика которой была рассчитана на сравнительно узкий круг потребителей».

Однако с развитием промышленности, ростом городов и укреплением буржуазии возникла потребность в повествовательной форме: теперь произведения не декламировались, а потреблялись в уединении рабочего кабинета или гостиной, так что на первый план вышла их способность увлечь читателя. Стихотворная речь затрудняла восприятие повествовательного сюжета, поэтому на смену оде пришло короткое лирическое стихотворение, а поэзия уступила доминирующее положение прозе — в качестве доказательства Арватов указывает на переход Пушкина и Лермонтова к жанру повести.

В наиболее развернутом виде арватовская концепция литературной эволюции изложена в его статьях о современной авангардной поэзии. Он отталкивается от разработанной ОПОЯЗом теории, однако ставит под сомнение тезис Шкловского о том, что законы поэтического языка противоположны законам языка практического. Арватов признает, что между двумя этими языками существует граница, но подчеркивает ее проницаемость и историческую изменчивость. «История поэтического языка состоит в том, что он усваивает словарный материал, синтаксис, семантику, тематику языка практического. Поэтому-то язык Некрасова немыслим в эпоху Державина, а язык Маяковского — в эпоху Некрасова», — пишет Арватов в статье «Язык поэтический и язык практический (к методологии искусствознания)» (1923). По Арватову, прогрессивные течения в истории поэзии отличает то, что они вводят в поэзию новый, прежде внепоэтический материал, в то время как течения реакционные консервируют язык, используя заезженные приемы — отсюда его неприятие поэзии Брюсова, символистским языком воспевшего Октябрьскую революцию. Маяковский же, напротив, не просто вводит в поэзию разговорную речь, но и подчиняет ей все остальные элементы произведения, что приводит к «деэстетизации языка поэтического». Анализируя поэму «Война и мир», Арватов указывает на активное использование Маяковским глагольных форм, неполных предложений и настоящего времени. На этом основании он говорит о ее близости к ораторской речи — жанру максимально практическому, направленному на то, чтобы вдохновлять и направлять массы, то есть организовывать повседневную жизнь:

«Все это вместе взятое вскрывает конструкцию поэмы: она сделана так, как если бы процесс ее компонования происходил на глазах у слушателей в тот самый момент, когда им рассказывается о событиях; действие поэмы и восприятие поэмы одновременны. Еще иначе: процесс производства и процесс потребления поэмы совпадают по времени (в композиционном, конечно, отношении). Но это в работе над речью возможно только в одном единственном случае: в случае устной речи. Отсюда вывод: поэма „Война и мир” написана с установкой на устную интонацию, т. е. так, как пишутся речи».

4

Как отмечает Виктор Эрлих в своей истории русского формализма, «„формально-социологическая теория” Арватова не пришлась по душе ни формалистам, ни сторонникам социологического метода. Первые не приняли арватовского грубо утилитарного взгляда на искусство, а вторые решительно воспротивились „уклону в технологию”». Несмотря на то, что в 1930-е годы Арватов сошел с литературной сцены, а после смерти был фактически забыт, его идеи оказали большое влияние на многих художников и теоретиков, чьи имена сегодня известны нам гораздо лучше. Так, Сергей Ушакин обращает внимание на упоминание Арватова в знаменитом эссе Эйзенштейна «Монтаж аттракционов» (1923), а Павел Арсеньев в недавней книге о литературе факта прослеживает опосредованное (через Сергея Третьякова) влияние арватовских построений на Вальтера Беньямина, побывавшего зимой 1926–1927 годов в Москве и познакомившегося с достижениями советского авангарда. К текстам Арватова сегодня стоит обращаться хотя бы потому, что они позволяют по-новому взглянуть на хорошо известные сюжеты из интеллектуальной истории XX века. Но этим их актуальность не ограничивается.

При всей своей тяге к широким и зачастую спорным обобщениям, Арватов был мастером того, что литературоведы называют «close reading» или «медленным чтением». Хороший пример тому — его исследования поэзии Маяковского, способные впечатлить даже читателей, скептически настроенных по отношению к теории производственного искусства. Умение чередовать макро- и микроуровень исследования, избегая при этом излишней схематичности и не теряя теоретического ориентира — это то, что отличает наиболее талантливые работы Арватова. В этом отношении даже спустя почти сто лет после публикации они могут служить примером для литературоведов и историков искусства, изучающих взаимосвязи между культурным производством и общественными процессами.