Как Бродский стал американским поэтом

О «Беседах с Джорджем Клайном» Синтии Хэвен

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Синтия Хэвен. «Человек, первым открывший Бродского Западу». Беседы с Джорджем Клайном. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Перевод с английского Светланы Силаковой. Содержание

В русском переводе Светланы Силаковой, прекрасном и снабженном небольшим, но дельным комментарием, уже в названии присутствует игра слов. «Человек, первым открывший Бродского Западу», разумеется, совсем не то же, что и «The man, who brought Brodsky into English». Эта книга во многом посвящена тому, как Бродского «перенесли» в культурную среду англоязычного Запада, как первые переводы его стихов проложили путь к формированию его нового образа — американского поэта и эссеиста. И теперь, благодаря «Беседам с Джорджем Клайном», этот «перенос», культурный трансфер, производится обратно.

В русском переводе Светланы Силаковой, прекрасном и снабженном небольшим, но дельным комментарием, уже в названии присутствует игра слов. «Человек, первым открывший Бродского Западу», разумеется, совсем не то же, что и «The man, who brought Brodsky into English». Эта книга во многом посвящена тому, как Бродского «перенесли» в культурную среду англоязычного Запада, как первые переводы его стихов проложили путь к формированию его нового образа — американского поэта и эссеиста. И теперь, благодаря «Беседам с Джорджем Клайном», этот «перенос», культурный трансфер, производится обратно.

По сути, Хэвен и Клайн вместе размышляют о важнейшем культурном механизме — принятии и приятии русского поэта на Западе. Фоном, который еще сильнее оттеняет их разговоры и воспоминания, служит, к сожалению, холодная война 2.0, так что поневоле задаешься вопросом: была бы возможна такая культурная операция, как с Бродским, сегодня? Один из вопросов Хэвен нельзя читать без грустной иронии: «Теперь, когда холодная война отступает все дальше в прошлое, успело вырасти целое поколение, которое понятия не имеет, что пришлось преодолеть поэту...»

Репутация Клайна как первого переводчика Бродского, который получил возможность советоваться с автором, важна в двух отношениях. Во-первых, он был профессиональным (и прославленным) славистом и, пожалуй, мог в полной мере учитывать контексты поэтики Бродского. Во-вторых, его переводы сразу подняли поэзию Бродского до разряда классической (и даже, в хорошем смысле, академической): «Я начисто лишен поэтического самолюбия. Я не пытался навязывать свои стихотворные формы строгим ритмам, рифмам и метрическому рисунку Иосифа. И переводил я, ориентируясь не на подстрочник, а на русский оригинал».

Любопытное совпадение — Бродский, по словам Клайна, свободно заговорил по-английски в том же возрасте, что и он сам по-русски: «Английский он начал учить подростком и к 1972 году более-менее им овладел. Но заговорил свободно только лет в двадцать семь — двадцать девять». (Конечно, здесь есть хронологическая неувязка: 27–29 лет Бродскому было в 1967–1969 годах, получается, что он «свободно» заговорил на английском еще до того, как «овладел» им в 1972-м. Если это так, то произошло это еще до эмиграции — и так и хочется сказать, под влиянием в том числе встречи с Клайном.)

Именно Клайн очень точно рассчитал, у какой публики Бродский будет востребован на Западе: в «академической среде — именно той аудитории, на которую ему следует рассчитывать в долгосрочной перспективе... Однако в те первые годы запросто могло случиться, что академическая среда отшатнулась бы от Бродского. В первое время после приезда в Америку Иосиф испытывал замешательство, а значит, не сумел бы вникнуть в культурный контекст и предугадать последствия своих решений по части гастролей». Сегодня Клайн воспринимается не только как выдающийся деятель культуры, но и как человек, чьими глазами Запад впервые увидел Бродского.

Тень холодной войны нависала над встречами Клайна с Бродским в 1967–1968 годах: «За тобой следят, твои разговоры прослушивают через „жучки“, твои рукописи можно вывезти за границу только контрабандой — в таких вот условиях жил в Ленинграде Иосиф Бродский». Клайн не говорит, упоминали ли они с Бродским в своих разговорах политику — особенно после введения войск Варшавского блока в Чехословакию. Возможно, политика была «подкладкой» для их бесед, но главными темами, оставались, конечно, литература и поэзия. Если сам Клайн и думал в те годы о вероятной эмиграции Бродского, то представлял себе его отъезд именно в качестве поэта. Сегодня кажется важным отметить, что из всей плеяды своих коллег по перу Бродский был самым ориентированным на Запад поэтом. До западных читателей не доходил московский и ленинградский поэтический андеграунд, а Бродский же на общем фоне был явлением исключительным.

Думается, здесь сыграла свою роль советская культурная политика: проще было дать перевести Бродского — только чтобы его не оценили по достоинству через тексты на русском. Клайн подчеркивает, что его первое знакомство с Бродским произошло не через стихи, а через образ судимого советской властью поэта.

Думается, здесь сыграла свою роль советская культурная политика: проще было дать перевести Бродского — только чтобы его не оценили по достоинству через тексты на русском. Клайн подчеркивает, что его первое знакомство с Бродским произошло не через стихи, а через образ судимого советской властью поэта.

Отмечу, что в текстах бесед Клайна с Хэвен есть место и забвению, и умолчанию. Не так просто представить себе, к примеру, такой эпизод: «Разговоры продолжились в июне 1968 года, когда вы приехали снова. Не могли бы вы поделиться какими-то особенно памятными впечатлениями?» — «Белые ночи. Бродский взял напрокат лодку с веслами и покатал нас — мы были вдвоем или втроем — то ли по Неве, то ли по Фонтанке в час ночи — в это время суток там можно было читать газету „Правда“, не напрягая зрение».

Вокруг Бродского существовала его собственная поэтическая мифология, но Клайн никогда не пытался развенчать этот биографический миф (важный, кажется, для любого поэта) — его уточнения о жизни Бродского всегда конкретны. Складывается впечатление, что в попытке реконструкции между собой соревнуются не «правдивая» и «мифологизированная» биографии, а именно два варианта мифа о поэте. И от читателя зависит, какой ему ближе: не опровергнутый в свое время самим Бродским или выстроенный впоследствии вокруг него его друзьями и поклонниками. За скобками остались не только разговоры на политические темы — даже если они и были, — но и, к примеру, весь контекст холодной войны, в котором происходила высылка Бродского. Между тем об этом стоит сказать особо.

Клайн и Хэвен не раз упоминают, что Запад принимал Бродского именно как поэта. И это обстоятельство наносило гораздо более сильный удар по репутации Советского Союза, чем если бы в нем в первую очередь видели политического диссидента. Именно как поэта его принимали и в США (чуть позже — как университетского преподавателя), что сразу дало Вашингтону очень сильный козырь в его противостоянии с Москвой в области культуры: получалось, что для советской власти поэт был более опасен, чем политический агитатор. Вместе с тем столь навязчивое повторение наводит на мысль, что хотя бы в некоторых американских кругах вполне могло существовать представление о Бродском как о политическом изгнаннике.

К этому надо добавить, что первые стихи Бродского, написанные в эмиграции, во многом были посвящены его прошлому советскому опыту — как важнейшее напоминание о том, что он жив, что он продолжает писать, что он, наконец, все еще поэт: «В тот ранний период в нем еще было столько всего... так сказать, „советского“. Этим объясняется его настроение в стихотворении „В Озерном краю“, восприятие „страны зубных врачей, / чьи дочери выписывают вещи / из Лондона“. Если ты всю жизнь имел дело с советской стоматологией и медициной, а уж тем более с советским рационом питания, то после переезда, даже в такую глушь, как Мичиган... Он наверняка заключил, что выглядит довольно непрезентабельно». При этом превращение Бродского из советского гражданина в американца также заняло немало времени: «Культурный шок у него был сильный, довольно долго. Интересно, чем отличаются стресс и страдания, вызванные лишениями, от стресса и страданий, вызванных изобилием? Ведь изобилие тоже в каком-то смысле мучительно».

В конечном итоге превращение Бродского в американского поэта, эссеиста и гражданина тоже может считаться одной из культурных побед США в холодной войне — хотя вряд ли эта его «апроприация» была сколько-нибудь рассчитанной. Разумеется, это принятие (и приятие) Западом в свое культурное пространство крупнейшего русского поэта послевоенной эпохи было совершенно искренним: «В Америке Иосиф Бродский сам себя пересоздал, радикально и дерзко... то, что в нашей стране он сумел очень быстро встать на ноги... что ж, ему, конечно же, помогли вы и другие люди, но все равно достижение поразительное». Можно сказать, что Бродский не только сумел пересоздать фигуру изгнанника (и вполне преуспел, в том числе и в реализации американской мечты), но в своих стихах и эссе, самой перестройкой своего образа жизни старался переосмыслить чужбину, осознать ее как все-таки свою новую родину.

Тем больше — и глубже — эти беседы говорят и о самих американцах той эпохи, а также о том, насколько они изменились полвека спустя. Вот далеко не единственный, но один из самых поразительных примеров: «на мой взгляд, современные американцы обычно не представляют себе всей травматичности изгнания. Американцы неохотно отождествляют себя с такими обстоятельствами... Думаю, почти весь мир настолько американизировался, что у нас это чувство, скорее всего, притупилось. Нас относительно редко заносит в места, где вообще никто не знает ни слова по-английски. Если у американцев возникает культурный шок, они всегда могут поселиться в отеле „Хилтон“ — или просто вернуться на родину». Эти слова звучат особенно необычно потому, что предки практически всех американцев во многом сами были изгнанниками. В связи с этим кажется, что одна из тем, не раскрытых в беседах Клайна и Хэвен, связана с влиянием Бродского на самих американцев. Но один культурный феномен высвечен ясно: в США Бродский смог создать вокруг себя удивительную культурную среду — как до этого в Советском Союзе. Ему повезло еще и в том смысле, что он оказался там во время невероятной восприимчивости американской культуры к поэзии: возможно, ни до, ни после такой открытости стихам — в том числе из СССР — уже не было. Вероятно, отчасти это было связано и с контекстом холодной войны, но Бродского быстро оценило целое созвездие американских поэтов первой величины, и впоследствии он хотел, чтобы они его и переводили.

Нельзя не сказать о двух не совсем обычных историях, на которые проливают свет «Беседы с Джорджем Клайном». Первая связана с самим Клайном (и с КГБ — его сотрудников Клайн называет непереводимо: «KGBeasts»), вторая — с Бродским. Кляйн вспоминает о происшествии, случившемся с ним во время пребывания в СССР: «Я попросил работников АЗС, где я заправлялся (на талоны, которые я загодя купил, заплатив долларами): замените масло, пожалуйста. Они ответили: „Нет-нет, мы не можем этого сделать. Машина у вас грязная“. Я сказал: „Ну что ж, вымойте мою машину, пожалуйста“. Но они ответили: „Нет-нет, мы не можем этого сделать. У нас есть специалисты, которые это делают“. И дали мне адрес автомойки где-то к северу от Ленинграда... И пока я ехал на автомойку, меня, по-видимому, засекли в окрестностях какого-то советского военного объекта; об этом я в ту минуту даже не подозревал». Через некоторое время после этого случая с Клайном встретились сотрудники КГБ — Владимир и Николай (Клайн отмечает, что «оба этих имени использовал Ленин»): «они выдвинули несколько крайне суровых обвинений: дескать, в 1960 году я поехал на своем „Фольксвагене“ из Ленинграда на север, доехал до окрестностей некоего советского военного объекта, о котором я, разумеется, ничего не знал. Как вы помните, я держал путь туда, где, как мне сказали, я смогу поручить специалистам помыть мою „грязную машину“. Как мне показалось, когда я ответил, что вообще не знал, что побывал в окрестностях военного объекта, они мне поверили». В этом рассказе много необычного — начиная с вопроса, почему Клайн сам не мог помыть машину где-то поблизости от АЗС, и кончая тем, что, возможно, это была провокация (работники АЗС — сотрудники КГБ? — направили Клайна в сторону военного объекта).

Но в итоге Клайн (да и Хэвен) приходит к необычному для русского читателя выводу: «Теперь я размышляю вот над чем: Владимир и Николай знали о моих встречах с Бродским в Ленинграде в 1967 и 1968 годах, так почему же они не распорядились обыскать меня, когда вскоре после той киевской встречи я вылетал из московского аэропорта в Амстердам? Возможно ли следующее объяснение: на деле они пренебрегли своими обязанностями сотрудников КГБ и, в сущности, позволили мне вывезти рукописи за границу? Даже не знаю... (Это) побудило меня пересмотреть свою оценку ситуации и заронило мысль, что они пытались каким-то образом оберегать меня и оберегать Бродского, в особенности Бродского... Вывод рисует этих людей в самом позитивном свете, а следствие из вывода — в самом негативном свете в том, что касается их верности служебному долгу. Вывод таков: они сознательно допустили вывоз стихов Бродского за границу, зная, что в других странах эти стихи будут публиковать и переводить. А следствие из этого вывода таково: тем самым они предали свое ведомство и свою страну, которым присягали на верность и лояльность».

История же Бродского связана с «Большой элегией Джону Донну». Позволю себе привести цитату из Синтии Хэвен:

«В интервью он конкретно отмечает, что вдохновлялся в том числе эпиграфом к роману Хемингуэя „По ком звонит колокол“: „Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе“. Судя по всему, он читал „По ком звонит колокол“ еще в СССР: „Игорь Померанцев: Начиная с середины 60-х годов в самиздате ходило ваше стихотворение „Большая элегия Джону Донну“. В то время Донн был почти неизвестен широкому читателю. Как вы открыли для себя Джона Донна? Иосиф Бродский: Наткнулся я на него таким же образом, как и большинство: в эпиграфе к роману [Хемингуэя] „По ком звонит колокол“».

Однако хронология здесь явно нуждается в уточнении. Дело в том, что по-русски роман был издан в 1962 году Издательством иностранной литературы для распространения по специальному списку. Полностью же доступен для читателей он стал в 1968 году, в составе четырехтомного собрания сочинений американского классика. Не исключено, впрочем, что кто-то мог поделиться с Бродским списочным экземпляром.

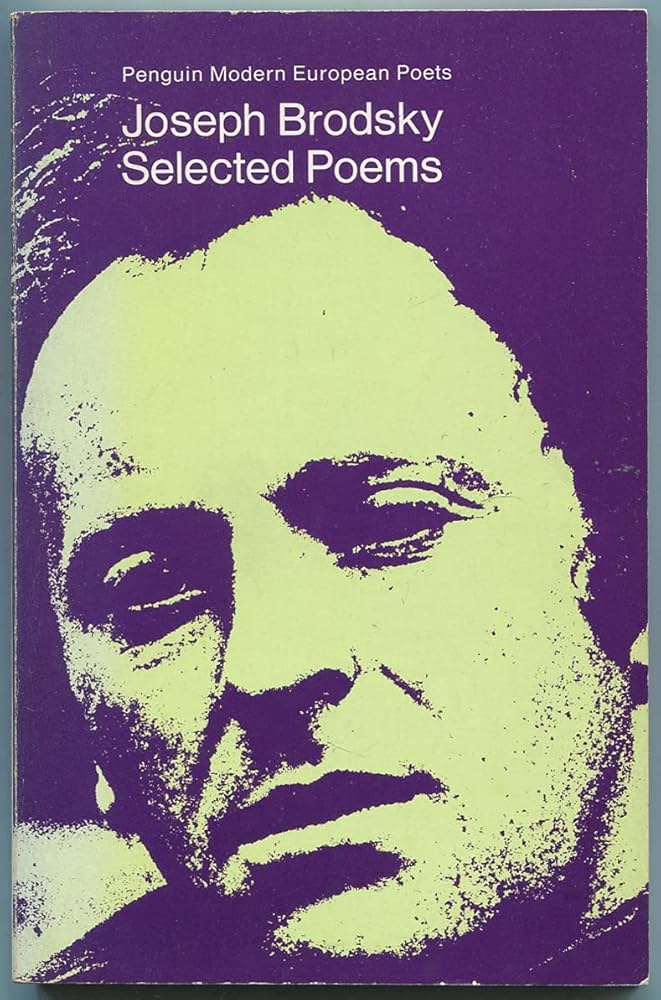

Возможно, любителям Бродского покажутся самыми интересными те страницы бесед Хэвен с Клайном, которые посвящены переводам. Клайн не просто открыл Бродского Западу, но сделал это в каком-то смысле несколько раз — и во время их встреч в Советском Союзе, и во время переводов и редактуры «Selected Poems» («Избранного» для западного читателя!), и, наконец, во время их совместной работы над «Остановкой в пустыне». Получается, что от почти заочного знакомства с поэтом он перешел к тесному сотрудничеству с ним, и, конечно, его взгляды не могли не повлиять на то, как Бродского восприняли на Западе. Впрочем, верно и обратное, так как знакомство и работа с Клайном оказали воздействие и на поэтический язык Бродского — это тема для будущих исследований.

В своих беседах с Хэвен Клайн охотно цитирует варианты своих переводов, отражающие как бы его встречное движение к Бродскому по мере того, как тот сам все больше и больше становился американским поэтом. Еще одна важная — и столь же неисследованная тема, которую поднимает Клайн, касается общего состояния культурной и поэтической среды на Западе в момент первого знакомства американцев с поэзией Бродского: к примеру, его стихи, хоть это и может показаться странным, были коммерчески успешны начиная с самой первой публикации.

«Беседы» уточняют важную тенденцию: переводы стихов Бродского двигались от большей строгости в сторону большей свободы, и не случайно со временем он, подбирая переводчиков, стал отдавать предпочтение именно поэтам. Отмечу, что сам Клайн в 1970-е годы воспринимался как представитель уходящего переводческого поколения, так как переводил, используя метр и рифму. Эту «несовременность» отмечает и Хэвен: «Не кажется ли вам, что распространение верлибра и его последующий неизбежный упадок привели к тому, что носители английского языка утратили гибкость слухового восприятия в том, что касается метрики и рифм?» Она очень интересно (и это может стать отдельной темой для исследования) сближает стих Бродского с рэпом: «тройные расшатанные рифмы создают эффект раскачивания, отчасти благодаря схеме рифмовки, которой Бродский придерживается в стихотворении „1972 год“: aaabcccb. В англоязычной поэзии такие рифмы часто создают комический эффект или ассоциируются с рэпом, особенно если используются последовательно, с начала до конца стихотворения».

Что же касается «дрейфа» Бродского от переводчика поэзии к поэтам-переводчикам, то этот процесс, возможно, отражал другое его странное желание: по словам Дэниела Уайссборта, Бродский «пытался русифицировать английский, не проявляя ни малейшего пиетета к духу английского языка... ему хотелось, чтобы межъязыковой перенос происходил без коренных изменений, а достичь этого удалось бы только при условии, если бы сам английский язык изменился». Наверное, это самое изменение, полагал Бродский, и происходило, когда его стихи переводили поэты. К сожалению, отчасти это желание (и постепенное охлаждение между Бродским и его первым — и во многом лучшим — переводчиком) стало причиной размолвки между Клайном и Энтони Хектом, переложившим на английский «Колыбельную Трескового мыса». Возможно, самое главное, что в связи с этим вспоминается Клайну, это крайне серьезное отношение Бродского к себе как к поэту, его придирчивость в выборе переводчиков для его стихов, его невероятно высокие требования к тому, кто его будет представлять и каким сложится его поэтический образ.

К этому остается добавить немногое. Один из парадоксов Бродского заключается в том, что он, пожалуй, последний всемирно признанный гениальный поэт, множество знакомых которого и просто свидетелей его жизни еще — слава Богу — живы. При этом Бродский, как известно, запретил до поры писать свою биографию, поэтому основной жанр историй о нем — интервью и устные рассказы. Мы не всегда знаем, визировались ли интервью, которые давал сам Бродский и разные люди о нем, а также должны делать скидку на то, что жанр устного интервью подразумевает относительно быстрые ответы на вопросы, что, конечно, не исключает появления в них каких-то глубоких наблюдений и выводов.

«Беседы с Джорджем Клайном» в этом смысле не исключение. Сегодня уже кажется, что присущий жанру интервью диалогизм вообще позволяет лучше и полнее раскрыть творчество Бродского. Разумеется, интервью многое говорит и о его участниках — а не только о предмете их разговора. И так как Синтия Хэвен пытается как можно лучше понять не только Клайна, но и Бродского, перед нами — диалог в лучшем смысле слова. (В частности, Хэвен не позволяет себе предполагать, что бы ответил Клайн на незаданные вопросы, но ее автокомментарий можно увидеть в ремарках.) Мы все время как будто слышим живые голоса двух людей, которые страстно любят русскую культуру и стихи Бродского, спорят о них, оценивают существующие переводы, делятся наблюдениями — в общем, строят мосты, а не стены.