«Из вещества того же, что наши сны»: столица Литвы на карте памяти

Александр Иванов — о Вильнюсе историка культуры Лаймонаса Бриедиса

Лаймонас Бриедис. Вильнюс: город странников. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. Перевод с литовского Таисии Орал. Содержание

Вильнюс — один из тех городов, которым грех жаловаться на обделенность описаниями и свидетельствами, особенно поэтическими, ведь ему и его топонимическим двойникам — Вильно и Вильне — посвящены строки Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Чеслава Милоша, Томаса Венцловы, а два последних поэта написали еще и целые книги эссе о Вильнюсе. Поэтическая карта города обширна и сложно интонирована — подобно «Литовскому дивертисменту» Бродского с его классицистскими строфами, прерываемыми джазовыми синкопами укороченных строк и барочными эротическими метафорами. Однако у этого города до последнего времени не было, пожалуй, своего Лоренса Даррелла, ему недоставало своего «Александрийского квартета». И вот он явился в виде элегантного тома «Вильнюс, город странников», написанного канадско-литовским историком Лаймонасом Бриедисом и блестяще переведенного с литовского Таисией Орал, причем явился с самой неожиданной жанровой стороны — как симбиоз историко-антропологического исследования с элегической интонацией поэта, который способен, каждый раз заново, снова и снова усматривать в описываемом им историческом городе воображаемый город — то проявляющийся, то исчезающий в дымке воспоминаний, не столько видимый, сколько слышимый, шепчущий, скрипящий деревянными мостовыми, стонущий от боли или наслаждения город-сновидение, едва проговаривающий свое былое многоязычие и стирающиеся из памяти живущих старые названия собственных улиц.

Вильнюс — один из тех городов, которым грех жаловаться на обделенность описаниями и свидетельствами, особенно поэтическими, ведь ему и его топонимическим двойникам — Вильно и Вильне — посвящены строки Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Чеслава Милоша, Томаса Венцловы, а два последних поэта написали еще и целые книги эссе о Вильнюсе. Поэтическая карта города обширна и сложно интонирована — подобно «Литовскому дивертисменту» Бродского с его классицистскими строфами, прерываемыми джазовыми синкопами укороченных строк и барочными эротическими метафорами. Однако у этого города до последнего времени не было, пожалуй, своего Лоренса Даррелла, ему недоставало своего «Александрийского квартета». И вот он явился в виде элегантного тома «Вильнюс, город странников», написанного канадско-литовским историком Лаймонасом Бриедисом и блестяще переведенного с литовского Таисией Орал, причем явился с самой неожиданной жанровой стороны — как симбиоз историко-антропологического исследования с элегической интонацией поэта, который способен, каждый раз заново, снова и снова усматривать в описываемом им историческом городе воображаемый город — то проявляющийся, то исчезающий в дымке воспоминаний, не столько видимый, сколько слышимый, шепчущий, скрипящий деревянными мостовыми, стонущий от боли или наслаждения город-сновидение, едва проговаривающий свое былое многоязычие и стирающиеся из памяти живущих старые названия собственных улиц.

Бриедис в каком-то смысле наследует в своей книге конструкции «Пассажей» Вальтера Беньямина, но на материале уже не Парижа, а Вильнюса и не ограничиваясь только временем модерна, а включая в повествование эпоху от основания города (1323 г.) до сегодняшнего дня. Однако главный жанровый принцип беньяминовских «Пассажей» — составить книгу из множества раскрывающих тему цитат и фрагментов, переложив их небольшими собственными комментариями-интермеццо, — остается здесь в силе. Повествователь выбирает чужие голоса и фразы по принципу их событийности: для каждого из авторов, отрывки из текстов которых составляют бо́льшую часть книги Бриедиса, Вильнюс явился чем-то вроде места, где с ним или с нею произошла пусть сколь угодно крошечная, но все же метанойя — поворот если не во всей жизни, то по крайней мере в способе видеть какие-то вещи, понимать события в их неповторимой сингулярности, чувствовать нечто, мимо чего оказалось невозможным пройти и что оставило разной глубины и значения след на всю жизнь, в чем-то необратимо изменив ее.

Лаймонас Бриедис ссылается в книге на Альфреда Дёблина как на одного из самых важных для него свидетелей Вильнюса, называвшего свой стиль и метод повествования и мышления «фактическим воображением» (Tatsachenphantasie). Как пишет автор, этот способ постижения и одновременно конструирования мира является у Дёблина «не столько сочетанием фантазии и действительности, сколько экспрессионистским коллажем реальности, составленным по принципу монтажа. Таким образом, его литературные произведения были ближе к кинонарративу, чем к традиционному повествованию. В фильме, как и в коллаже, целое изображаемого возникает из целенаправленно смонтированных разрозненных эпизодов реальности — фактической действительности: здесь деталь, а точнее соединение разрозненных, не состыкованных в действительности фрагментов, становится основой повествования. В сущности, фильм, как и повествование Дёблина, — это проекция обрывков прошлого, нацеленная на предвидение будущего, где роли истории и воображения меняются. Воображение в творчестве писателя было основой памяти — живой истории». В этом фрагменте угадывается особенность исследовательско-поэтического метода самого Лаймонаса Бриедиса, который можно было бы назвать методом имагинативного конструктивизма, представляющим собой бриедисовскую версию «фактического воображения» Альфреда Дёблина.

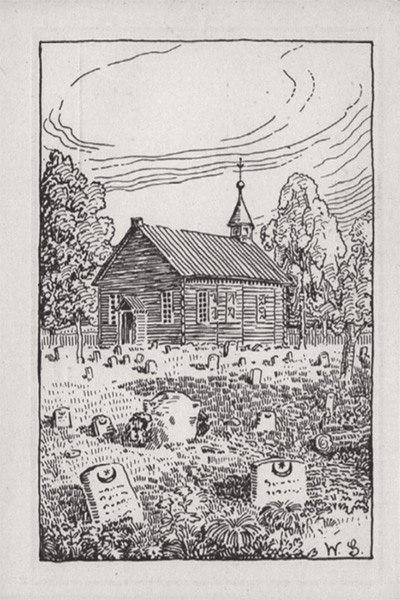

Деревянная мечеть Вильны (1916)

Деревянная мечеть Вильны (1916)

Мы исходим из предположения, что Вильнюс Бриедиса в чем-то существенном cхож c Александрией Даррелла: оба города — «столицы Памяти», главный способ существования которых — обретаться в модусе воспоминания. Это означает, что реальные города предстают в случае Даррелла и Бриедиса не эффектами пространственного восприятия, а отложенными во времени апперцепциями — восприятиями самих восприятий. Другими словами, воспоминание — это не романтический ареол даррелловской Александрии и бриедисовского Вильнюса, а конститутивная, градообразующая функция: город обретает собственную идентичность только в момент, когда возникает временная дистанция между его восприятием-перцепцией и его удвоением посредством апперцепции, то есть когда из факта живого опыта он превращается в акт памяти. Кстати, именно эта особенность не позволяет «Вильнюсу» Бриедиса и «Александрийскому квартету» Даррелла стать туристическими путеводителями — и в том, и в другом случае речь идет о воображаемых городах, сконструированных из вещества памяти, а не из кирпича, дерева или бетона.

В своей книге «Родная Европа», близкой по духу «Вильнюсу» Бриедиса, Чеслав Милош тоже описывает Вильнюс как средоточие воспоминаний, место, нахождение в котором темпорализует пространственный опыт, растворяя его предметность во временном потоке: «У приезжих он вызывал умиление как памятник старосветскости. Меня же умиляли разве что клубы пара, вырывающегося изо рта прохожих, перезвон колокольчиков на санях; розовый свет на колоннах собора я немедленно превращал в воспоминание, в зрелище, которое через минуту канет в небытие. Вильно был для меня картой, запечатлевшей множество комнат, которые я в разное время снимал <...>, набором знаков, свидетельствующих, что я здесь не прижился, что мое пребывание здесь временно; почему меня это так тревожило, я по сей день до конца не разобрался» (курсив мой. — А. И.).

Поскольку строительным материалом как самого Вильнюса, так и «Вильнюса» Лаймонаса Бриедиса является вещество памяти, постольку мертвые в его городе такие же активные жители, как и живые.

И это тоже напоминает нам даррелловский «Квартет», где «<...> мертвые вездесущи. Так просто от них не уйдешь. Их печальные слепые пальцы то и дело пробегают по механизмам наших душ, по самым тайным клавишам, пытаясь вернуть утраченное, умоляя дать им шанс поучаствовать в драме жизни и плоти; они вселяются, они живут между ударов сердца и посягают на наши объятия. <...> Трудно понять, как вести себя с мертвыми; их невероятные глухота и спокойствие столь естественны. Чувствуешь себя неловко, словно в присутствии царственной особы».

Как пишет Бриедис, «вильнюсские мертвые являются главными действующими лицами, меняющими роль города в Европе. Бурная и вызывающая споры история региона представляет собой многоголосый поток мертвых — людей, чьи даты жизни, судьбы, истории и память противоречат однозначному восприятию города. Поэтому, как мне кажется, вильнюсские кладбища и места памяти являются пространством встречи городской истории и европейской географии, где, опираясь на Бахтина (который провел в Вильнюсе детство и отрочество. — А. И.), разные нарративные узлы связываются и развязываются».

Старое еврейское кладбище Вильны

Старое еврейское кладбище Вильны

Бесспорно, главной исторической травмой Вильнюса было и остается совершенное в городе и его окрестностях в 1941–1944 годах убийство почти ста тысяч евреев, составлявших к началу века около половины его обитателей. Еще одним событием, менее кровавым, но не менее трагическим по последствиям стала послевоенная депортация польского населения Вильнюса, второй по численности городской этнической группы. Эти трагические события уникальны, и только один эпизод из истории города может приблизиться к ним по своему драматизму — гибель в 1812 году в городе и близлежащих местах армии Наполеона, разгромленной под Березиной. По мнению историков, в декабре 1812 года в Вильно от ран, болезней, обморожения и голода умерли около 40 000 наполеоновских солдат — больше, чем его тогдашнее население.

Случайно обнаруженное в городе осенью 2001 года захоронение нескольких тысяч наполеоновских солдат (большинство из которых были не французы, а поляки, венгры, голландцы, итальянцы, испанцы) снова вернуло нас к истории противостояния двух империй (российской и французской) и вновь сделало современным вопрос о статусе Вильнюса как ворот в Европу и/или из Европы. Таким образом вильнюсские мертвые участвуют в современной истории города и, более того, меняют ее содержание. По точному определению автора, «мертвые Вильнюса оказываются исторически противоречивыми и представляют собой географическую проблему, поскольку — в прямом и переносном смысле — они дробят и разделяют город на различные идентичности и судьбы». Особенно это касается старого еврейского и польского кладбищ. На первом из них некогда находилась могила Виленского гаона, Элияха бен Шломо Залмана (1720—1797), во многом благодаря праведности и благочестию которого город получил название «Северного Иерусалима» и стал крупнейшим мировым центром еврейской культуры. Закрытое и сровненное с землей еще советской администрацией города еврейское кладбище, расположенное на берегу Няриса (Вилии) напротив башни Гедимина, стало местом строительства престижных домов и заново подняло вопрос о геноциде 1940-х годов и памяти о нем: «<...> стремясь нажиться на растущем рынке недвижимости, новая вильнюсская власть превратила мертвых горожан в чужестранцев, вечных усопших, вечных посмертных странников, утративших право на покой в олам ха-ба, будущем мире. И все же после долгих международных переговоров и картографических споров разорванный и неопределенный контур кладбища ожил в Вильнюсе в виде (искусственной) лужайки. Выровненный и засеянный травой, скелет незваного прошлого перевоплотился в топографическое воспоминание: опустевший по ту сторону край, приют смерти, лишенный исторических корней, камней памяти и указателей вечности. Степь посреди города — душа еврейской Вильны».

Гедимин строит замок в том месте, где увидел сон. Романтическое изображение мифа об основании Вильнюса. XIX век

Гедимин строит замок в том месте, где увидел сон. Романтическое изображение мифа об основании Вильнюса. XIX век

Польский Вильно имеет свои места поклонения, одно из которых — могила матери маршала Юзефа Пилсудского на маленьком военном кладбище Роса, где в 1936 году было захоронено сердце этого gente Lithuanus, natione Polonus (по происхождению литовца, по национальности поляка — лат.), — человека, который, по словам Чеслава Милоша, был скорее поэтом, чем политиком, но поэтом, использующим вместо чернил кровь.

И снова меланхолическая картина Вильнюса Милоша и Бриедиса рифмуется с даррелловским «Квартетом», в котором роль топографически пустого, но воссоздаваемого посредством воображения духовного центра города, роль causa finalis Александрии как столицы воспоминаний, играет Сома — забальзамированное и укрытое в ненайденной до сих пор гробнице тело Александра Македонского, давшего городу свое имя.

Закончим небольшим фрагментом из книги бесед Александра Фьюта с Чеславом Милошем — отрывком, который мог бы стать эпиграфом к книге Лаймонаса Бриедиса: «Вильно виделся мне как возможность счастья, которая, по разным причинам, не реализовалась ни в моей личной жизни, ни в жизни всего города, ни в истории. Огромная возможность счастья, вероятно как раз благодаря этому смешению города и природы... До 39 года я еще неоднократно возвращался в Вильно. Однажды я приехал из Варшавы — в 38-м, а может, в начале 39-го, — и Вильно показался мне до ужаса тихим, уединенным местом. Я испытывал тогда весьма романтические чувства — неожиданно возвращаюсь, течение времени, меланхолия, как при возвращении в IV части „Дзядов” (описание возвращения Густава в родную усадьбу), меланхолия преходящности. Мне казалось, будто в моей жизни много всего случилось и вот я возвращаюсь в город своих воспоминаний. Так мне тогда представлялось. Знай я тогда, что со мной будет!..»