Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Николай Анциферов. «Такова наша жизнь в письмах». Письма родным и друзьям (1900–1950-е годы). М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание

Письмо — это очень личная вещь. Даже если это воззвание общественного деятеля к народу, политическим лидерам или человечеству (например, «Письмо вождям» Солженицына), оно исходит из личного жизненного или мыслительного опыта автора, и в нем ясно звучит его голос. Оно — личное свидетельство того, о чем идет повествование. Оно — самое непосредственное отражение описываемых событий или переживаемых состояний, схваченных живой речью участника, еще вплетенной в ткань происходящего. Эти события прожиты автором письма, увидены его глазами и рассказаны от первого лица единственного числа. Они образуют субстанцию-амальгаму самой жизни пишущего письмо, в которой невозможно растащить содержание по рубрикам «общественная жизнь», «научная жизнь», «духовная жизнь», «частная жизнь», «личная жизнь». И очень часто авторы писем, если они отдают себе отчет в своем общественном статусе и понимают, что существует возможность публикации их эпистолярного наследия, обращаются к родным, близким, любимым, друзьям, духовникам, коллегам — всем, кому они писали письма, с просьбой не публиковать их долгое время, пока все участники событий не умрут, дети не вырастут, а внуки не перестанут интересоваться ими... Личное должно оставаться личным, тайное тайным, недосказанное недосказанным и после смерти человека, который продолжает оставаться живым в памяти многих людей. Личное слепнет от яркого света, глохнет от громкого слова, умирает от однозначного суждения — оно кукожится от любых точек над и. Обнародованное, оно теряет смысл или же невольно причиняет боль кому-то... Но справедливо ли это во всех случаях?

Письмо — это очень личная вещь. Даже если это воззвание общественного деятеля к народу, политическим лидерам или человечеству (например, «Письмо вождям» Солженицына), оно исходит из личного жизненного или мыслительного опыта автора, и в нем ясно звучит его голос. Оно — личное свидетельство того, о чем идет повествование. Оно — самое непосредственное отражение описываемых событий или переживаемых состояний, схваченных живой речью участника, еще вплетенной в ткань происходящего. Эти события прожиты автором письма, увидены его глазами и рассказаны от первого лица единственного числа. Они образуют субстанцию-амальгаму самой жизни пишущего письмо, в которой невозможно растащить содержание по рубрикам «общественная жизнь», «научная жизнь», «духовная жизнь», «частная жизнь», «личная жизнь». И очень часто авторы писем, если они отдают себе отчет в своем общественном статусе и понимают, что существует возможность публикации их эпистолярного наследия, обращаются к родным, близким, любимым, друзьям, духовникам, коллегам — всем, кому они писали письма, с просьбой не публиковать их долгое время, пока все участники событий не умрут, дети не вырастут, а внуки не перестанут интересоваться ими... Личное должно оставаться личным, тайное тайным, недосказанное недосказанным и после смерти человека, который продолжает оставаться живым в памяти многих людей. Личное слепнет от яркого света, глохнет от громкого слова, умирает от однозначного суждения — оно кукожится от любых точек над и. Обнародованное, оно теряет смысл или же невольно причиняет боль кому-то... Но справедливо ли это во всех случаях?

Николай Анциферов написал много писем, и они носили совершенно особый характер: они были личные и документально-исторические в одно и то же время. В его сознании рано сформировался смысл исторического, запрос на историю и потребность в писании истории. Но историю он понимал не как череду событий, разворачивающихся в направлении определенной сверхцели или движимых прошлыми событиями как причинами, а как картину настоящего, которое открывает прошлое как свой живой действующий элемент или, если это очень отдаленное прошлое, как вечноприсутствующий элемент. Иначе говоря, если в душе человека есть интуиция вечного или, как говорил Анциферов, «чувство вечного», то «история есть одна из форм борьбы за вечность». Именно это ощущение настоящего, дышащего или пронизанного прошлым, сделало его совершенно особым историком. Он видит и фиксирует конкретную жизнь человека в конкретном месте в его непосредственном окружении — в условиях определенной природы, наличия определенных полезных ископаемых, определенных занятий местного населения, уклада его жизни и работы, а также культурных ценностей, созданных или сосредоточенных на этой территории. Произведения культуры не похоронены мертвым грузом в архивах и музеях как «прошлое, отошедшее в историю», но продолжают жить в настоящем, активно участвуя в его общем материальном и духовном метаболизме. Анциферов стал уникальным краеведом широкого профиля. А также хроникером собственной жизни. Много позже такой многоплановый взгляд на человека, его настоящее и прошлое в их неразрывной связи и их укорененности в месте его обитания, будут называть культурной антропологией. Он писал своим родным и друзьям, своим профессорам и коллегам. Он писал письма, полные самых разных подробностей, начиная с раннего юношеского возраста, живя с семьей в Крыму и выезжая в Европу, все годы учения в Киеве, Москве и Петербурге, путешествуя по Италии и Норвегии, работая после революции в Центральном бюро краеведения и защищая от разрушения культурные памятники Петербурга и его окрестностей, переживая Гражданскую войну и трагедию смерти детей («...смерть вошла в нас со смертью детей, но думаю о ней спокойно, потому что чувствую вечное»), находясь в сибирской ссылке в Ново-Николаевске, в лагерях на Соловках (Кемь, Секир-гора, Медвежья гора), в Белбалтлаге и в Амурском крае, и после освобождения, работая в Коммунальном музее и Государственном литературном музее в Москве.

Недавно в издательстве «Новое литературное обозрение» вышло собрание писем Николая Анциферова — «Такова наша жизнь в письмах (1900–1955)». Инициатива их публикации принадлежит Дарье Московской, которая проделала колоссальную архивно-исследовательскую работу: прочитала и изучила сотни писем, сформулировала идею книги, разработала ее общую концепцию, привела разнообразный эпистолярный материал в единое целое. В подготовке самих текстов и составлении комментариев и биографических очерков адресатов, друзей, учителей и коллег Николая Анциферова участвовали также В. Н. Гуссейнов, М. Ю. Любимова, Н. В. Миско, Л. Н. Сухоруков, Т. Э. Шумилова, Э. Джонсон, А. Ю. Шпак. 600-страничный том не исчерпывает всего эпистолярного наследия Николая Анциферова, но он содержит письма, которые занимают особое место даже среди его остальных лично-исторических писем. Они являются не просто описанием событий, мест, психологических состояний, то есть отражением и осмыслением реальности, чем-то вторичным по отношению к самой реальности. Эти письма — в основном лагерные, написанные Татьяне Борисовне Лозинской и его жене Софье Александровне Гарелиной, — и есть подлинная реальность, в которой осужденный «контрреволюционер» Николай Анциферов, отбывавший срок наказания в советском ГУЛАГе, живет полной жизнью. Эта жизнь в письмах замещает в его сознании тяжелый и унизительный подневольный труд, голод, холод и смрадный лагерный быт, которые способны поглотить все эмоциональные реакции, извратить ум и разрушить моральное основание человека. Эта жизнь в письмах позволяет ему выживать, оставаясь внутренне морально и интеллектуально интегрированным человеком. Письма Анциферова, полные забот о жизни близких, о здоровье, благополучии и образовании детей, полные беспокойства в отношении коллег, старых учителей и друзей, полные размышлений о мифологии и литературе и воспоминаний о прошлом — о дорогих сердцу встречах, европейских городах, прогулках в садах, посещениях музеев, о походах в горы и морских путешествиях — спасли его от печальной участи многих лагерников. Ведь очень часто узники советских лагерей, стремясь выжить в нечеловеческих условиях, теряли человеческий облик и превращались в нелюдей — покорных бессловесных рабов, озлобленных прагматиков, конъюнктурщиков или злых циников с потухшим взглядом, утративших всякую надежду на справедливый пересмотр их дел и освобождение.

Читая письма Анциферова, мы не только видим перед нами незаурядную личность — историка, краеведа, литературоведа, — предлагающую нам совершить «экскурсию» по музеям Италии, рыбацкому поселку в Норвегии, самому крупному озеру в Финляндии, Генуэзской крепости в Крыму, окрестностям Петербурга и ГУЛАГу... Мы видим человеческое свидетельство того, как выживал человек в заключении, сохраняя человеческое достоинство и отдавая себе отчет в недолжности происходящего с ним, со многими его родными, друзьями и коллегами, с его солагерниками, со страной и с культурой. Замещение лагерной реальности той, которую он создал в письмах работой сознания, позволило ему, с одной стороны, нейтрализовать ее разрушительное воздействие на него, а с другой — проникнуть в ее суть. Письма были орудиями, которые обеспечивали ему его аутентичное существование.

Сейчас уже достаточно много написано, собрано и издано воспоминаний и писем бывших заключенных советских тюрем и лагерей и ссыльных, которые дают богатую картину этой стороны советской действительности. Достаточно выйти на сайт Сахаровского центра в рубрику Воспоминания о ГУЛАГе. Для меня было бы интересно сопоставить характер Николая Анциферова и характеры авторов этих воспоминаний, чтобы лучше представить, насколько разной может быть реакция людей на лишение свободы и пребывание в лагере и насколько конструктивным может быть их сознание и память для спасения жизни их самих и выявления истинной картины происходящего в Советском Союзе. Эти свидетельства — Александра Солженицына, Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Надежды Мандельштам, Анастасии Цветаевой и других — позволяют проникнуть в ход советской истории и наглядно увидеть, как менялся сам лагерь как инструмент исправительно-трудовой политики советского государства, как развивалось понимание преступности всей советской пенитенциарной системы, как постигалась суть политических репрессий как таковых и внутренней ложности всей советской идеологии.

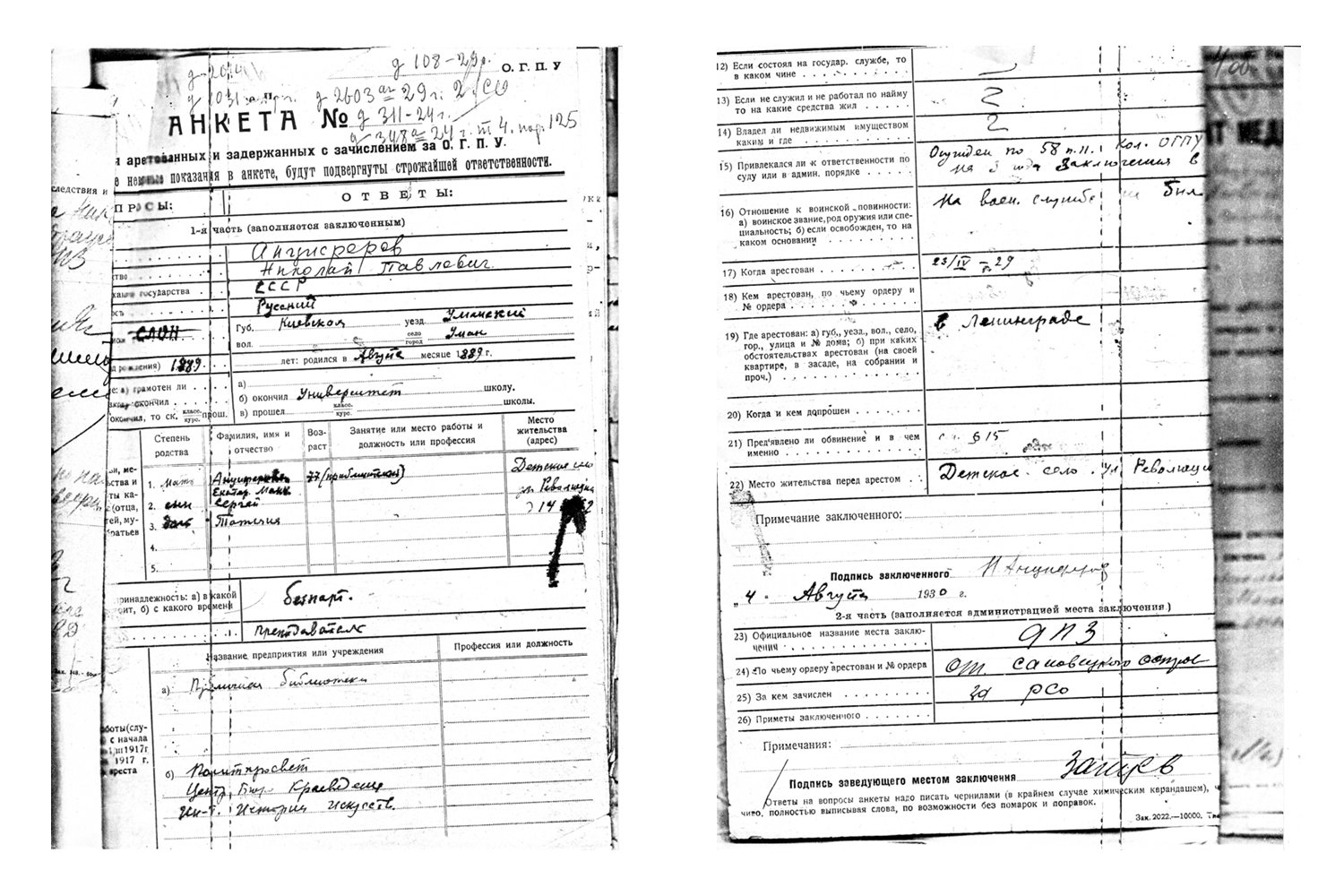

Анкета арестованного, заполненная на Анциферова Н.П. 04.08.1930. Электронный архив Фонда Иофе

Анкета арестованного, заполненная на Анциферова Н.П. 04.08.1930. Электронный архив Фонда Иофе

Каким образом Николай Анциферов, который не был ни политическим мыслителем, ни политическим оппозиционером, ни героем-правдоискателем, смог внутренне обрести независимое существование, находясь во многих лагерях, разбросанных по территории Советского Союза от Белбалтлага до Уссурийсклага, будучи не совсем крепкого здоровья (у него была сердечная недостаточность, малярия и цинга), не совсем приспособленным к тяжелому физическому труду, а по типу личности — вовсе не прагматичным приспособленцем? Любопытно, что про веру и молитвы, часто помогающие человеку в трудных, опасных для жизни или лишающих человека надежды условиях сохранить внутренний стержень, он ничего не пишет, хотя можно предположить, судя по семье и всему укладу его прошлой жизни, что он был «добрый христианин». Я допускаю, что он мог сознательно избегать любых рассуждений о религии из опасения, что подобные разговоры могут вызвать отрицательную реакцию со стороны властей, ухудшить его положение в лагере и даже продлить срок его заключения. На что он внутренне опирался? Я уже говорила выше о письмах, которые были для него подлинной реальностью, в отличие от лагерной. Но это не происходило само собой. Реальность не пара ботинок: не нравятся, давят или промокают — снял одни, надел другие, побольше и покрепче, и пошел. Психологическое отстранение от лагеря — это была настоящая борьба за реальность, в первую очередь, внутри самого себя за свое истинное Я. Лагерные условия заключенный не может изменить, разве что постараться получить топчан или нары поудобнее, работу, которая не убивала бы физически и была бы более-менее осмысленной, и наладить отношения с другими заключенными, среди которых были совсем чуждые и далеко не дружелюбно настроенные к нему люди.

В первый раз Николая Анциферова арестовали в 1925 году по обвинению в недоносительстве на Анатолия Серебрякова (попытка перехода границы) и сослали в Сибирь, в Ново-Николаевск, но через полгода выпустили по пересмотру дела — никакого отношения к Серебрякову Анциферов не имел. Во второй раз его арестовали в 1929 году за участие в религиозно-философском кружке А. А. Мейера и приговорили к трем годам. В лагере, в городе Кеми на Поповом острове, судили вновь по внутрилагерному делу и добавили еще год. А вскоре его привлекли по «Делу академиков», отправили обратно в следственную тюрьму, судили по ст. 58 п. 11 и добавили пять лет. На Соловках на Медвежьей горе он пробыл до 1933 года и был освобожден досрочно «по зачетам» как ударник производства (тогда за хорошую работу срок заключения мог быть сокращен) и получил грамоту «с красными литерами». В 1937 году его снова арестовали и судили по ст. 58. п. 10 (почти незнакомая ему женщина попросила помочь ее репрессированному мужу). Он был осужден тройкой и отправлен по этапу на Дальний Восток в Уссурийский край. В 1939-м его освободили «по пересмотру дела».

Таков «послужной список» «контрреволюционера» Николая Анциферова, репрессированного историка и краеведа, который из-за того, что «считал необходимым изучать прошлое края и выступал против уничтожения памятников старины, в частности церквей, имеющих значение в силуэте города», провел в советском ГУЛАГе в общей сложности семь лет. В течение этого времени условия работы заключенных и режим содержания изменялись. И если на ранних этапах своего существования лагерная система не превращала заключенного в доходягу сразу же, как только овладевала им, то со временем она стала косить людей тысячами, прибегая к самым разным методам.

Соловецкий лагерь особого назначения (сокращенно СЛОН), куда попал Анциферов в 1929 году после своего второго приговора, был своеобразным государством в государстве со столицей в Кеми. Там возможны были совершенно невероятные вещи: своя валюта, свой герб, свой гимн, рядом с правлением работал ресторан, где играл оркестр из лагерников. Заключенным разрешалось посещать его. Они могли жить на частных квартирах. Родственники и друзья присылали посылки и деньги. В Белбалтлаге на Медвежьей горе режим заключения был тоже «либеральный»: для заключенных были организованы кружки, лекции, п/з профессора читали доклады по истории, философии, филологии и вели свои научные изыскания, писали труды. Опираясь на свои глубинные человеческие установки и руководствуясь своими научными принципами — «краеведение должно быть историческим, и край должно изучать не краешком, а целокупно, тогда краевЕдение может превратиться к краеведЕние», — Анциферов создал в лагере, узником которого он был, Музей строительства Беломорканала, где проводил занятия по геологии, фенологии и археологии, где он преподавал будущим коллекторам грунта и откуда учащиеся (вновь прибывшие узники, не имевшие никакой квалификации) отправлялись на поиски образцов грунта и неолитических черепков с типичными узорами для пополнения музейной коллекции.

В то время Николай Анциферов ведет переписку со своей близкой подругой Татьяной Борисовной Лозинской, историком и экскурсионистом, его коллегой по Центральному бюро краеведения, вместе с которой они учились у историка Ивана Михайловича Гревса. Именно она привезла к нему в лагерь сына, который жил с ним в отдельной избушке вплоть до его освобождения. В письмах к ней начинает звучать тема памяти, которая впоследствии станет центральной во всей его переписке и сформирует то, что я выше назвала вытеснением лагерной реальности, и замену ее содержанием писем, которые были наполнены главным образом воспоминаниями. По выражению Николая Анциферова, «...романтики мечтали о забвении. Но я больше всего дорожу своей памятью...»

Но в 1937 году в Уссурийском лагере Анциферов встретился с совершенно другой атмосферой. Он работал заготовщиком дерна, строительным рабочим, статистиком, конторщиком, учетчиком стройматериалов. Работа изматывала его физически и умственно, потому что он или исполнял функции, которых не знал и к которым не был приспособлен, или постоянно имел дело с цифрами, с огромным количеством цифр, буквально блокировавших его способность думать. Обострились болезни — сердце, приступы малярии, цинга. Он находился в общем бараке с другими заключенными и спал на нарах. Одежда износилась... В его письмах к Софье Александровне Гарелиной, его второй жене, которая также была экскурсионистом и работала в Пушкинском музее — а позже в Музее МХАТа, — звучат печальные ноты и даже безнадежность. Но одновременно в переписке между ними создается особый мир, в котором оба чувствуют себя свободно и защищенно. Они наполнены воспоминаниями, но они далеко не ностальгические. Они не нечто такое, что безвозвратно ушло, а вместе с ними ушла личность — субъект этих воспоминаний. Они не отбрасывают человека в прошлое, которого сейчас нет, а активизируют содержание воспоминания таким образом, что превращают его в равноправный элемент настоящего. Это живое, не архивное прошлое. Оно может быть ключевым элементом в разворачивании настоящего.

Исключительная активизация памяти у людей в лагере — не случайное явление. Лишенное многих эмоциональных раздражителей и погруженное в однообразие лагерной рутины, сознание узника испытывает голод «по содержанию» и подключается к тому, что уже сохранено в памяти, как бы запуская его вновь в психический оборот. Память узника обостряется до предела, как слух у слепого. Но если учесть, что Николай Анциферов вообще считал память «...самою благородною душевною силой человека», способной, с одной стороны, «облагораживать преступления нашей души путями стыда и раскаяния, а образы страсти путями охлаждения и одухотворения», а с другой — сгущать пестроту будничных случайностей в «сплошные духовные массивы» и превращать «серость будней... в момент красочной сложности жизни», то становится понятным, в чем заключается источник богатства содержания и напряженности повествования в его лагерных письмах. Более того, внутренняя жизнь узника не только содержательно обогащается памятью, но его Я, стержень его личности и центр его сознательной жизни, претерпевает при этом существенную трансформацию.

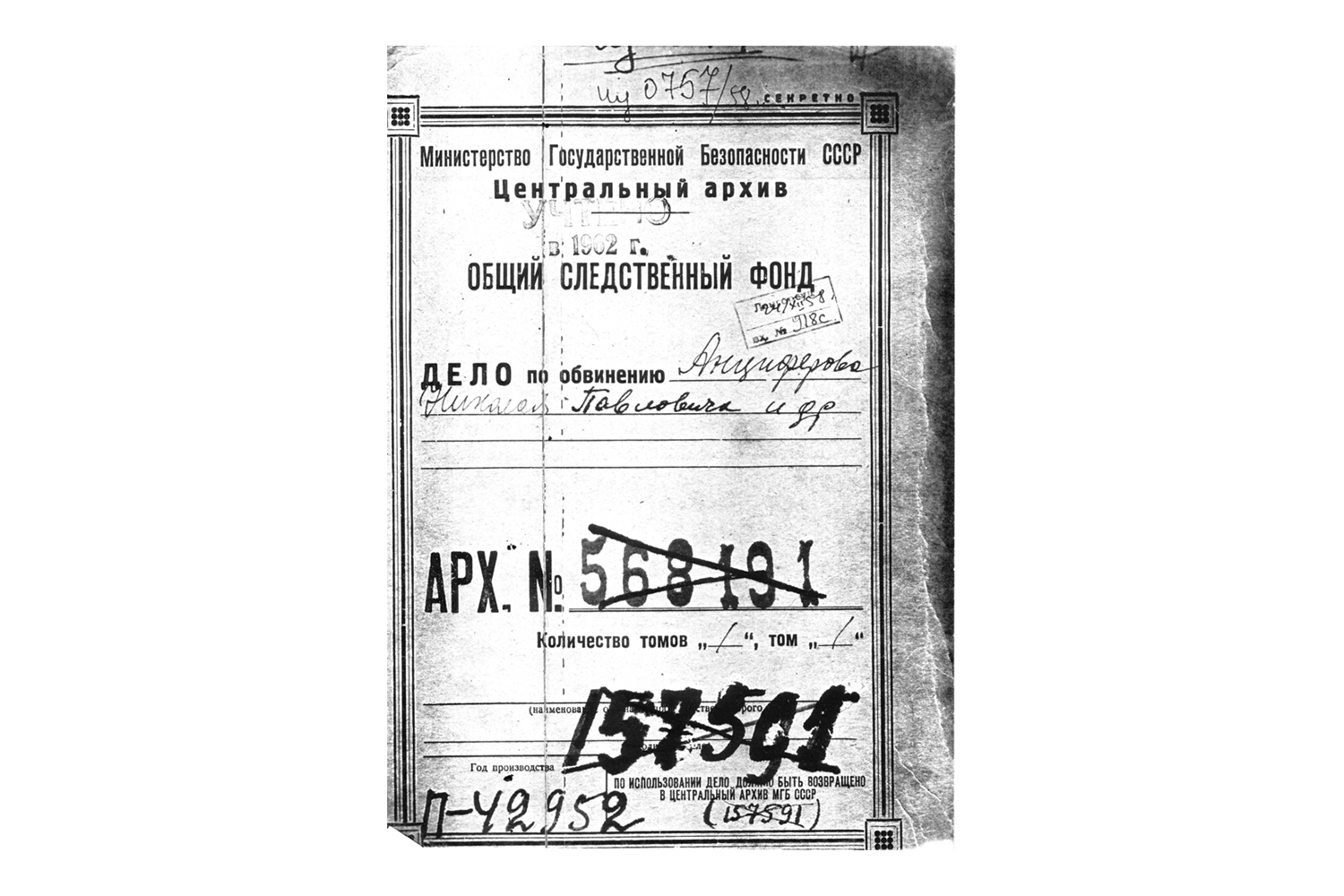

Обложка следственного дела № П-42952 общего следственного фонда Центрального архива МГБ СССР по обвинению Анциферова Н.П. и др. Электронный архив Фонда Иофе

Обложка следственного дела № П-42952 общего следственного фонда Центрального архива МГБ СССР по обвинению Анциферова Н.П. и др. Электронный архив Фонда Иофе

Если письма Анциферова будет читать буддист, то внутреннее состояние заключенного Анциферова и то, как работала его память, напомнят параметры его собственной медитативной практики. Отключившись от внешнего мира и сосредоточившись на своем внутреннем мире, он начинает как можно подробнее вспоминать свое прошлое в разных режимах: что с ним происходило вчера, две недели назад, месяц назад, год назад... месяц назад во вторник утром, пять лет назад в мае, десять лет назад в день рождения... Вся жизнь человека и его близких подвергается осмыслению, в процессе которого получается как бы тройной результат: прошлое оживает и становится смыслом, вносящим свой вклад в настоящее, а будущее приближается и тоже становится элементом настоящего — человек живет надеждой (1), настоящее перестает оказывать на человека прямое воздействие, психологически оно как бы нейтрализуется (2), а сознательное Я укрепляет свои позиции (3). Конечно, Николай Анциферов описывал аналогичные явления своей внутренней жизни в других словах. Он часто прибегает к понятию вечности, чтобы выразить свое отношение к ощущению жизни, которое у него было в лагере, когда он много думал и возвращался к прошлому, чтобы зримо охватить свою жизнь как таковую, прояснить ее содержание и смысл, наглядно увидеть, как они открылись ему в лагере. Он пишет: «Понятие вечности для меня очень значительно. Оно не убивает, а возвышает то, что в жизни подлинно ценно». Иначе говоря, история делает настоящее не только осмысленным, но высвечивает его необходимые элементы, поддерживающие настоящее и обеспечивает его осмысленность. А внутренняя работа души, которая освобождает человека от боли утрат в прошлом и униженности в настоящем, амортизируя отклик его психики на настоящее, сохраняет в нем способность глубокой эмоциональной отдачи: «Нужны очень большие духовные высоты, чтобы быть безразличным ко всем утратам, не снижая душевного уровня».

Конечно, воспоминания не единственный механизм сознания, который помогает узникам существовать в лагере в человеческом обличии. Психические реакции и размышления заключенного могут идти по разным направлениям и с разной интенсивностью, образуя разные психологически профили. Религиозно настроенные люди могут стать эмоционально непроницаемыми, отрешившись полностью от настоящего и уйдя полностью в молитву, истинно существуя вне времени или как бы пребывая в вечности. В сознании они перешли за черту психологической, эмоциональной или социальной ангажированности. Они живут так, будто надежда на свободу уже осуществилась и они свободны.

Еще одна форма отстранения от лагерной действительности — полное молчаливое подчинение лагерному распорядку, лагерному начальству, лагерной негласной морали. С внешней стороны оно выглядит как безропотная покорность судьбе, которой сопротивляться бесполезно, как бесполезно сопротивляться затмению солнца или шторму в океане. Лагерь надо просто принять как факт и переждать. Но Николай Анциферов видит в лагерной работе не только принуждение, непосильный груз, изможденность и унижение, но элемент преобразовательной человеческой деятельности. По долгу службы в лагере он обходил стройки, отмечая про себя, а позже в письмах слаженный труд каменотесов и плотников. И далее следует признание: «Я ценю каждую стройку, в которой я в лагерях принимал участие, от души радуясь ее успехам».

Наконец, еще один способ сдвига в сознании, который позволяет полностью переключить внимание человека, дать ему внутреннюю передышку в лагерной жизни и тем самым освободить его хотя бы на короткое время. Это наблюдение природы, созерцание природы и погружение в природу. И северная, и сибирская природа поражала многих узников ГУЛАГа своей красотой и мощью. Почти в каждом письме Николай Анциферов пишет что-нибудь особое о природе, окружавшей его. Это отношение к природе идет по двум направлениям. Как ученый-естествоиспытатель он изучает образцы листьев, виды насекомых, старается распознать названия птиц по их пению. С другой стороны, он поражается в деревьях их способности расти и процветать рядом с ужасами лагерной жизни, их благородству и достоинству, любуется изяществом бабочек, узнает радость жизни в распускающемся цветке и вторит свободе в полете птиц.

Чувства, в особенности чувство любви, которые человек переживал до заключения, в лагере могут истощиться и умереть. Чувства — не засушенные листочки в альбоме и не драгоценные камни в золотой оправе. Какими бы яркими и пронзительными они ни были, если они не получают эмоциональной подпитки из настоящего, они погибают или застывают намертво и навечно, как муравьи в янтаре. Они причудливы, но не жизненны. Сознание Анциферова, пишущего письма, было тем источником, из которого его чувства получали новый эмоциональный заряд. Он думал вновь и вновь о своей первой жене Татьяне Николаевне Оберучевой, умершей от чахотки в 1929 году полтора месяца спустя после его второго ареста. И, как ни странно, его чувство углублялось, приобретая черты некой незыблемой реальности, на которую ничего из настоящих событий не могло повлиять. Смысл этой первой любви отошел в вечное. А когда возникла новая любовь, она развивалась самостоятельно, не наталкиваясь на старую, не вытесняя ее из сердца, не требуя «забудь». Эти два чувства не были взаимоисключающие. Близкие и доверительные отношения Николая Анциферова со второй женой Софией Николаевной Гарелиной, с которой он прожил начиная с 1934 года вплоть до смерти в 1958 году, во многом складывались и углублялись в письмах, которые помогали им не только проживать каждый день без друг друга, но позволяли им видеть друг друга в некоторой человеческой перспективе, в своей собственной истории. Николай Анциферов делился с Софьей Николаевной своими воспоминаниями о прошлом, о своей первой жене и своих умерших от дизентерии маленьких детях. Он рассказывал ей о своем детстве, своих учителях, интересах, идеях. В письмах из лагеря жизнь Николая Анциферова: его человеческие утраты, его друзья и близкие, книги, которые он читал, и рукописи, над которыми он работал, европейское искусство, которым он восхищался в итальянских музеях, — все прожитое получает новое звучание. События прошлого не просто оживают — они обретают более отчетливую, более значимую в своей смысловой ценности реальность. И, может, не будет преувеличением сказать, что лагерный опыт Николая Анциферова не только сделал более реальным его ощущение хрупкости жизни и ценности близких, но обогатил его память о себе и своей жизни и углубил понимание своего предназначения.

Самые разные формы активного и бережного отношения к прошлому и обнаружения в нем смысловых стержней настоящего можно найти как в личных письмах Николая Анциферова, когда его память направлена на его собственную прошлую жизнь, так и в его краеведческой, литературоведческой и лагерной работе, когда он занят выявлением смыслообразующих элементов прошлого в настоящем края или в жизни исторических фигур, которые он изучал. Где бы он ни находился — в Крыму, Киеве, Москве, Петербурге, на Севере или в Сибири, — он пытается расширить границы присутствия прошлого в настоящем, обогащая и осмысляя тем самым настоящее. Восстанавливая прошлое, он выстраивал настоящее как историческое событие, то есть создавал саму историческую ткань, прошлое и настоящее как рядоположенные события, которые сопряжены памятью, пронизывающей их, как челнок.

Но память ответственна не только за хранение и оживление прошлого в жизни людей. Она представляет собой и механизм запоминания в структуре настоящего, в оформлении его как смысла. Если сопоставить человеческую память в трех ее ипостасях как запоминание, хранение и воспроизведение накопленного жизненного опыта с процессами, совершающимися в истории и исторической науке, то можно увидеть, что краеведческая функция истории соответствует той памяти, которая напрямую включена в разворачивающийся жизненный процесс. С ее помощью масса свершающегося в истории структурируется в факты, артефакты, документы, свидетельства, письма, дневники, хроники событий — в живую историческую ткань, единицей отсчета которой будет смысловое триединое образование прошедшее — настоящее — будущее. Историки имеют дело с историей, а история — это живая жизнь, запоминающая себя, старающаяся осмыслить себя и включающая в себя свое собственное понимание. Историки, если они не служат политике или идеологии, в первую очередь слушают саму историю, ищут в ней моменты саморефлексии, самооткрывания, саморепрезентации. И ищут в ней людей, которые в большей степени раскрывают характер происходящего в определенный момент или определенный период. Краеведение, которым Николай Анциферов занимался всю свою жизнь, это феномен истории как таковой, история, раскрывающая себя сама в себе как условие человеческого существования.

Более того, этот базисный уровень исторической науки, который можно назвать исторической саморефлексией, историей, которая сама себя раскрывает в рассказах участников исторических событий, является контрольным по отношению к более «теоретическим» формам исторической науки. Последние могут рассматривать ключевые идеи, формирующие дух времени, социальные классы, которые представлены политическими партиями, политические процессы и политических лидеров, в результате деятельности которых меняются исторические формации. Но все эти типы исторической науки оперируют некоторыми моделями, которые организуют исследуемый материал в определенной перспективе, некоторыми метаисторическими категориями, как, например, цель, которая движет исторический процесс, или политическая или экономическая задача, которая стоит перед определенной страной на каком-то этапе исторического развития, или судьба национального возрождения. Но в любой политизированной и идеологизированной исторической науке, прежде чем квалифицировать тот или иной исторический период как шаг по направлению к осуществлению цели, то есть задавать его специфику как явления в некоторой более всеобъемлющей сфере, необходимо посмотреть на то, как сами участники этого исторического движения, то есть люди, жившие в то конкретное время, думали и чувствовали, как ощущали жизнь и мир вокруг них.

Реконструкция подлинной исторической действительности — поистине грандиозная задача, которая требует анализа первичного рефлективного материала: писем, мемуаров, автобиографий, дневников, личных свидетельств. Письма Николая Анциферова — это орудие освобождения психики людей от травм прошлого, орудие освобождения сознания от идеологических оков, орудие освобождение русской истории от лжи, орудие обретения полнокровной и полноводной исторической памяти русской нации.

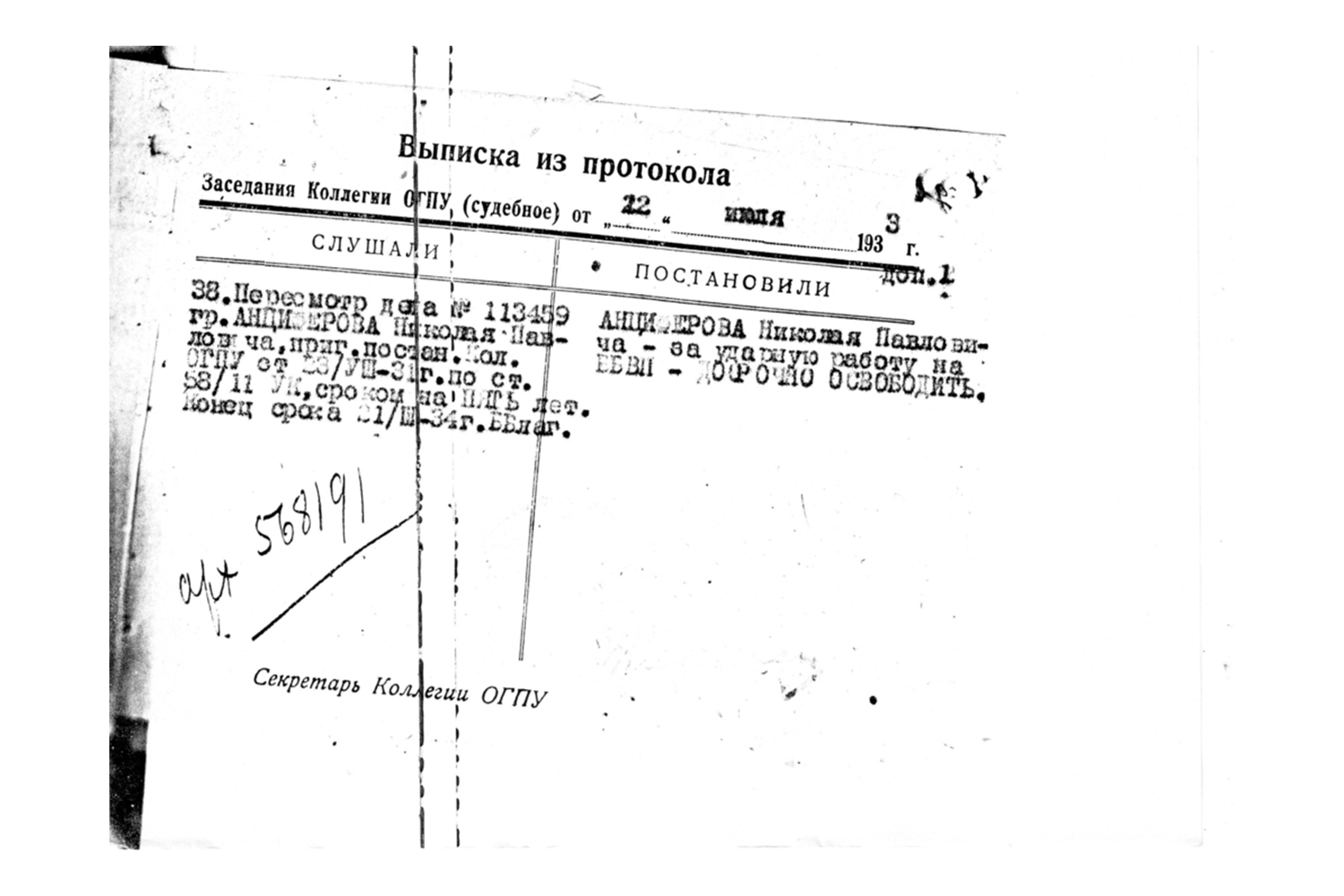

Выписка из протокола заседания Коллегии ОГПУ (судебное) от 22.07.1933 по слушанию дела №113459 по обвинению Анциферова Н.П. Электронный архив Фонда Иофе

Выписка из протокола заседания Коллегии ОГПУ (судебное) от 22.07.1933 по слушанию дела №113459 по обвинению Анциферова Н.П. Электронный архив Фонда Иофе

Рассуждения Николая Анциферова о прошлом демонстрируют, насколько велика его роль в оформлении настоящего в историческую ткань. Это прошлое может быть его собственное, прошлое страны, где он живет, или прошлое любой другой страны и мира вообще. Но, чтобы отвоевать себя и свою психику от разрушительного воздействия травматического опыта в прошлом, когда ты становишься жертвой преступления — а такими были миллионы советских людей, невинно брошенных в тюрьмы и отправленных в лагеря и ссылку, их обездоленные дети, пережившие сиротство, близкие, потерявшие покой на годы и годы, вынужденные бессмысленно обивать пороги советских учреждений в поисках «правды»... — необходимо пережить само это преступление, отдавая себе отчет в том, что происходит, понимая его. Собственно освобождающим и будет само понимание. Понимание обладает катарсическим воздействием на человеческую психику.

Пережив ужасы советского ГУЛАГа и свидетельствуя своей жизнью аморальность и преступность советской системы принудительного труда, Николай Анциферов никогда не отрекался от своей страны. «Изменился ли я под воздействием пережитого?.. Не стал ли иначе смотреть на нашу страну, на революцию?.. Моя личная судьба не может изменить моего отношения к моей родине, — писал он. — Но мне нестерпимо больно, что в это напряженное время... я расцениваюсь если не как враг народа, то... как лицо подозрительное...». Патриотизм не предполагает слепоты, напротив, он требует осмысленного отношения к трагическим страницам истории страны — вот чему учат свидетельства узников ГУЛАГа.

Краевед и историк Николай Анциферов считал, что на историке лежит ответственность увидеть настоящее, определенный сегмент времени, во всем его богатстве и сложности — как пронизанное прошлым, как живую клеточку исторической ткани — и найти в нем личностей, которых можно было бы назвать «лицом эпохи», личностей, которые лучше всех впитали «дух времени» и его основные моменты, которые могли бы стать самыми репрезентативными в знании об этой эпохе и символами ее главных достижений. Такой личностью для середины XIX века в России Анциферов считал Александра Герцена и посвятил изучению его жизни и наследия всю свою жизнь. Но самого Николая Анциферова можно назвать «лицом эпохи», в которую он сам жил и работал. Это сложнейший советский период в российской истории, когда жизнь для миллионов обернулась трагедией. Прожить эту трагедию, пройти сквозь мясорубку допросов, этапов и лагерей, не потеряв человеческого достоинства и способности жить, наблюдать жизнь, изучать пережитое и оставить потомкам личное письменное историческое свидетельство о ней — это настоящий человеческий и научный подвиг.

Настоящее издание писем Николая Анциферова повествует об этом подвиге и доводит его до понимания читателя. Книга предлагает ему такой срез русской истории, в котором прошлое выступает не конструктом, идеологически или политически обусловленным, не абстрактной моделью «объективной» исторической науки, не мифологическим или литературным сюжетом — судьбой или интригой, — но раскрывает себя самое как необходимый элемент настоящего, как формообразующий элемент смысла настоящего. Она ценна не только тем, что дает живые картины прошлого, но демонстрирует, что наше знание о нем всегда может быть и дальше обогащено и углублено. Она отсылает читателя к новым исследованиям, новым публикациям и новым архивным находкам. Прочитав письма Николая Анциферова, читатель будет испытывать потребность узнать больше о нем самом, о его вкладе в историческую и краеведческую науку и его деятельности на музейном поприще. Как указывает в предисловии главный редактор Дарья Московская, письма, вошедшие в этот том, являются только частью обширного эпистолярного наследия Николая Анциферова. И оно ждет своих исследователей, открытий и публикаций. Хотелось бы надеяться, что еще не опубликованные письма, заметки, статьи, рекомендации Николая Анциферова, находящиеся в архивах, найдут дорогу к читателям — как к специалистам, так и к широкой публике.