Интеллигент, переживший войну

Никита Елисеев — о книге Анджея Бобковского «Наброски пером (Франция 1940–1944)»

Анджей Бобковский. Наброски пером. Франция 1940–1944. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. Перевод с польского Ирины Киселевой. Содержание. Фрагмент

Долгое вступление

Долгое вступление

На самом пике побед красного и коричневого тоталитаризма, в час, «когда в мире погасли все фонари», появился этот особый, особенный человеческий тип, прежде невиданный: интеллигенты 30–40-х. Они были очень разные и по взглядам, и по эстетическим предпочтениям, по происхождению, по жизненному (даже!) опыту. Но было нечто общее, что связывало их, нечто родственное им всем.

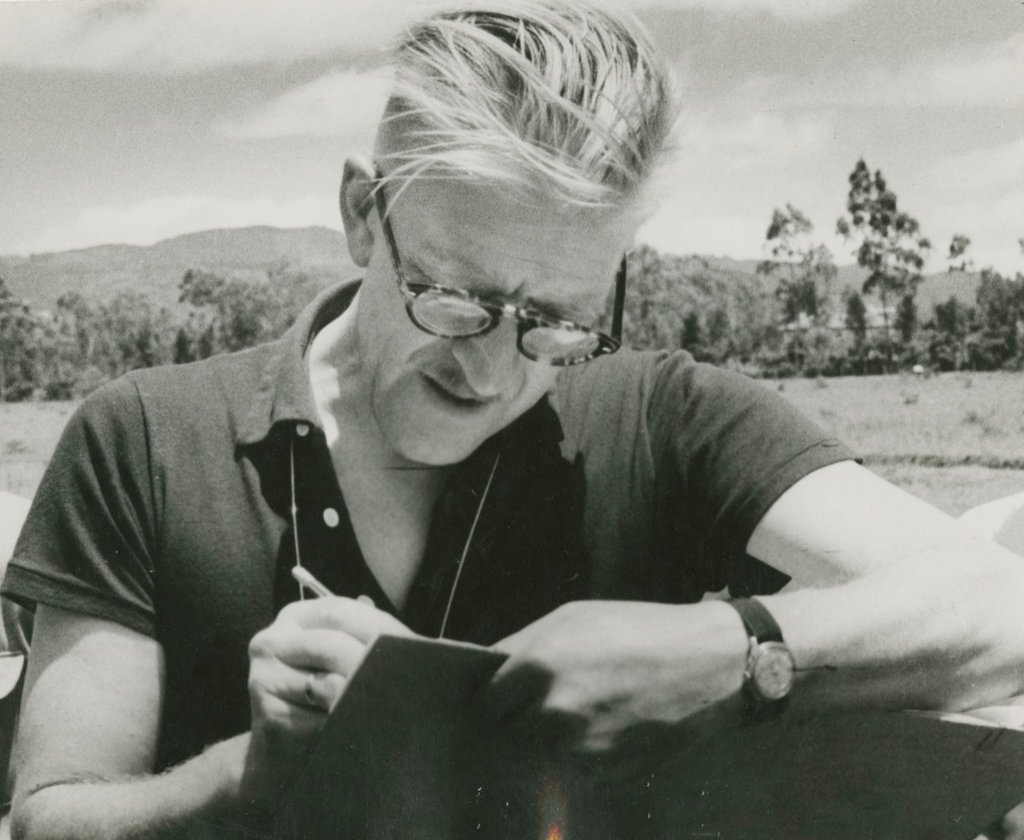

Для того чтобы было понятно, какие они были разные, я назову самых ярких их представителей/выразителей: немецкий демократ Себастьян Хафнер, английский демократический социалист Джордж Оруэлл, тщательно подчеркивающий свою аполитичность, русско-американский либерал Владимир Набоков, веселый мудрый Юрий Домбровский, недавно узнанный мной польский эмигрант, переживший нацистскую оккупацию Франции, Анджей Бобковский (1913—1961), в любви к книге которого я собираюсь признаться.

Что было общего у таких разных людей? Первое общее, как ни странно, очень четко очертил самый (вроде бы) аполитичный из них, Владимир Набоков. Это способность сходу отвергать то, что было для них неприемлемо и ненавистно: «Я, — пишет Набоков в 1954 году, — кстати, горжусь, что уже тогда, в моей туманной, но независимой юности, разглядел признаки того, что с такой страшной очевидностью выяснилось ныне, когда постепенно образовался некий семейный круг, связывающий представителей всех наций: жовиальных строителей империи на своих просеках среди джунглей; немецких мистиков и палачей; матерых погромщиков из славян; жилистого американца-линчера; и, на продолжении того же семейного круга, тех одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими, квадратными плечами, которых советская власть производит ныне в таком изобилии после тридцати с лишним лет искусственного отбора».

Второе общее, родственное... очертила трудноуловимо, но точно жена одного из них, Джорджа Оруэлла, красавица Соня Оруэлл. Подруга как-то спросила у нее: «У тебя было столько претендентов, почему ты выбрала Оруэлла?» Соня ответила: «Понимаешь, он единственный из всех моих женихов мог починить табуретку и электропроводку» Мудрая женщина, что тут скажешь. То есть, конечно, хороши великий английский художник Люсьен Фрейд (внук Зигмунда Фрейда) или великий французский философ Мерло-Понти, но мелкая бытовая неприятность превращается с ними в катастрофу. «Соня! Соня! Кошмар! Погас свет! А мне надо дописать трактат (вариант: картину)! Быстрее звони в „Лондонэнерго“!» — «О, йо-о-о-о...» А здесь — стукнула в дверь: «Джордж, свет погас (вариант: табуретка сломалась), сделай, а?» Джордж оторвется от написания статьи, рецензии, новеллы, романа, сказки — быстро и умело сделает. Понимаете? Дано: интеллектуал — и статью напишет, и рецензию, и поговорить с ним интересно. Однако вбить гвоздь в стену или насадить червя на рыболовный крючок он не то чтобы совсем не может, нет, он сможет, только все пальцы себе молотком отобьет или рыболовным крючком исколет. Дай ему счета от ЖКХ, он в них запутается. Упаси бог с таким оказаться там и тогда, где бытовые трудности делаются и впрямь катастрофичны, в условиях войны, оккупации, тоталитаризма — и сам погибнет, и тебя погубит. Или дано: лихой мастеровой парень, с бытом на «ты». Но поговори-ка с ним про политику, идеологию, искусство, религию, экономику — волосы дыбом встанут.

Так вот, в тридцатые — сороковые появились эти особые, особенные интеллектуалы, превосходно разбирающиеся в сложных интеллектуальных проблемах и столь же превосходно разбирающиеся «в заботах суетного света». С ними было в равной степени интересно и — надежно. Таким был и польский эмигрант, польский инженер на парижском заводе Анджей Бобковский, чей дневник времен парижской оккупации в этом году в прекрасном переводе Ирины Киселевой издан по-русски.

Плутовской роман?

Итак, дневник. Человек (под лозунгом: «Хороший писатель не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто многое замечает») записывает чуть ли не ежедневно все, что он заметил в быту и жизни оккупированной Франции, все, что он вычитал в газетах, услышал в очередях или по лондонскому радио. Нет, пишет он хорошо, красиво. «Невозможно рассказать про Лазурный берег. Все равно что рисовать солнце чернилами». Но... красивые описания и «много-точно-замеченное» далеко не то, что может вызвать устойчивый читательский интерес. А дневник Бобковского читать интересно. Захватчиво, как написал бы Солженицын.

Почему? Один ответ на поверхности. Жизнь и быт, точно замеченные и хорошо описанные Бобковским, настолько захватчивы, что не дай бог в такой жизни, в таком быту очутиться, зато читать про них интересно. Допустим, Бобковский описывает эвакуацию своего завода из Парижа во время разгрома Франции, описывает массовый исход парижан на юг страны, еще не захваченный немцами. Сплошные приключения, верно?

(Кстати, любопытна разность восприятия этой беды разными людьми. Я читал три описания этого бегства. В мемуарах Франсуа Каванны (создателя и первого редактора «Шарли Эбдо»), в воспоминаниях Георгия Федотова (русского философа и богослова) и в дневнике Анджея Бобковского. Француз Франсуа Каванна описывает это бегство как катастрофу, Армагеддон, гибель мира. Русский философ Федотов (переживший революцию и Гражданскую войну в России) удивляется: «Благословенная страна Франция, даже бегство от врага, эвакуация превращается здесь в велосипедную прогулку с пикниками на обочинах дорог». Поляк Анджей Бобковский — ровно посередине. В принципе, ничего хорошего, но могло быть и хуже. Много хуже).

Допустим, после разгрома Франции Анджей Бобковский и его друг, польский рабочий Тадеуш, получив от дирекции завода 2400 франков (да, эвакуированные неработающие сотрудники заводов Франции получали подъемные, и немалые), решают не заморачиваться с поездами в условиях военной неразберихи, а вернуться в Париж... на велосипедах. Проехать от Марселя до Парижа — вдоль побережья Лазурного берега до Ниццы, там отдохнуть, доехать (на велосипедах) до Монте-Карло, сыграть в казино и продолжить путешествие... через Приморские Альпы. Приключения? Да еще какие!

Или добывание Анджеем Бобковским продуктов и валюты на черном рынке Парижа... Или добывание железнодорожных билетов в отпуск для себя и жены. Черт возьми, всякому, кто жил в СССР, это знакомо. Спроста билеты в оккупированном Париже не достанешь. Очередь — огромная. Значит, надо прийти сильно заранее. Касса открывается в 9, в шесть, а лучше в полшестого, надо быть как штык! Одиннадцатым будешь. В полшестого опасно: комендантский час с десяти до шести, но можно рискнуть. Рискнул вместе с другими десятью. Упс... Без пятнадцати шесть к очереди приближаются французские ажаны, полицейские. «Тэк-с, нарушаем, значит? Законы военного времени не для вас? В отпуск, значит, спешим? Сейчас оформим отпуск...» Фу-у-ух, отлегло. Это они шутят так... Шутка такая, полицейская...

Или добывание Анджеем Бобковским продуктов и валюты на черном рынке Парижа... Или добывание железнодорожных билетов в отпуск для себя и жены. Черт возьми, всякому, кто жил в СССР, это знакомо. Спроста билеты в оккупированном Париже не достанешь. Очередь — огромная. Значит, надо прийти сильно заранее. Касса открывается в 9, в шесть, а лучше в полшестого, надо быть как штык! Одиннадцатым будешь. В полшестого опасно: комендантский час с десяти до шести, но можно рискнуть. Рискнул вместе с другими десятью. Упс... Без пятнадцати шесть к очереди приближаются французские ажаны, полицейские. «Тэк-с, нарушаем, значит? Законы военного времени не для вас? В отпуск, значит, спешим? Сейчас оформим отпуск...» Фу-у-ух, отлегло. Это они шутят так... Шутка такая, полицейская...

Или, скажем, польский рабочий парижского завода за каким-то чертом подделал дату в своем паспорте. Сделал себя на год моложе. Французские полицейские подделку выявили, посадили в кутузку ждать суда. Директор завода вызывает польского инженера Анджея Бобковского: «Ендрусь, тут такое дело... Ты французский знаешь, польский знаешь, немецкий великолепно знаешь. В законах разбираешься, с людьми умеешь общаться. Твоего взяли. Разберись, а?» Ендрусь идет и разбирается. И рабочий отделывается штрафом, а светил-то ему концлагерь, французские полицейские его уже в гестапо сдали.

(Кстати, есть очень трогательная сцена в дневнике. Анджей Бобковский многим помогает во время оккупации. Он про эту помощь пишет, только если надо описать полицейский участок, парижское гестапо, адвокатскую контору, логовище вечно пьяного «короля парижского черного рынка», ферму, где Анджей помогает забить свинью и наделать из нее колбас для снабжения семьи и друзей... Зимой 44-го Анджей заболевает. Легкие. Лежит в госпитале. Кое-как выкарабкивается. Возвращается домой и узнает, что все его друзья, пока он лечился, помогали его жене. А по его возвращении притащили подарки — продукты, конечно. И он пишет: «Как хорошо, как радостно... Я и не знал, что меня так любят...»)

Здесь рецензента (признающегося в любви к книге Анджея Бобковского) подстерегает опасность. Читателю рецензии может показаться, что эта книга — плутовской роман, а главный герой в ней что-то вроде Остапа Бендера. Большой ошибки тут нет. Можно и так воспринять «Наброски пером». В конце концов, бендеровского в интеллигентах 30–40-х годов хватало. В противном случае они бы просто не выжили в навалившихся на них, их близких бедах. А они не просто выжили. Еще и другим помогали выжить. Недаром один из этих интеллигентов, Набоков, так любил Ильфа/Петрова вообще, а «Двенадцать стульев» в особенности. Однако... самое интересное и самое главное в книге Бобковского другое. И это другое трудно сформулировать. Я попытаюсь.

Самое интересное

Самое интересное в дневнике Бобковского — его рассуждения и размышления. Ведь он интеллектуал. Любое им замеченное не просто замечено, но отрефлексировано. Помещено в некую картину мира. Он не просто фиксирует некую бытовую ссору в очереди. Бытовщина выводит его к рассуждениям об особенностях французского национального характера. Он не просто описывает богатую ферму польского эмигранта (которому помогает заколоть свинью); он рассуждает об особенностях польского национального характера. (Между прочим, эти рассуждения отнюдь не комплиментарны по отношению к полякам.) Он не просто фиксирует подчеркнутую вежливость гестаповской гниды по отношению к нему, польскому инженеру, и по отношению к французскому адвокату («Ну, что же, мы все понимаем... да... ваш сотрудник (вы говорите: он — прекрасный работник?) и ваш подзащитный совершил ошибку... понимаем... да, пожалуй, пожалуй, не наш клиент... А, кстати, почему вы не возвращаетесь в Польшу? Уверяю вас, там сейчас... возрождение...»), он задумывается над особенностями оккупационной политики в Западной Европе.

Он — настоящий интеллектуал. Прекрасно разбирающийся в военном деле, в литературе, в социологии, в экономике. Ему для отдохновения хорошо читать не дурацкие детективы (впрочем, хорошие детективы он тоже читает), а Бальзака, де Местра, Кайзерлинга, отчет французского Национального банка за 1941 год. Ему интересно решать сложные проблемы — так же, как делать авиамодели. Насчет отчета Национального банка. В экономике я ничего не смыслю, но двухстраничный анализ отчета, сделанный Бобковским, я прочел с интересом. Огромным. Тем более что пока читал, я понимал, почему (Бобковский объяснил) во Франции должна была начаться инфляция уже в 1942 году, а она не началась, а спустя некоторое время уже не понимал и объяснить так же ладненько и понятно, как Бобковский, не мог.

Чтобы проверить свои ощущения (может, я ошибаюсь? может, Бобковский порет чушь?), я дал почитать эти две странички своему другу, образованному ученому-экономисту. Он очень внимательно прочел эти страницы, посмотрел на дату записи, а потом на меня: «Потрясающе, — сказал он, — какая умница! Чтобы в 1942 году сделать такой анализ? Понимаешь, то, что он здесь пишет, сейчас дважды два, но тогда... тогда это было высшей математикой».

Главная проблема, над которой думает Анджей Бобковский, — тоталитаризм, уже захвативший запад Европы до Ла Манша, а с 1944 года победоносно напирающий на ее восток. Бобковского раздражают успокоительные словеса его левых, просоветски (еще бы нет! в 41–44-х годах!) настроенных французских, польских друзей: дескать, без паники, военный союз с демократиями вызовет позитивные изменения в СССР; вот увидите, после войны социализм в России приобретет человеческое лицо. Более того, Бобковский с печалью признает: современные ему демократии не выработали действенного противоядия против современнейших диктатур, против оглупления и одурения населения демагогией, пропагандой, против вкачивания в население лошадиных доз ксенофобии, человеконенавистничества, истерической ненависти и лжи.

По таковой причине книга должна была бы оказаться мрачной, безрадостной, отчаянной, а она теплая, человечная, дарящая надежду. По незнакомому ему совету Силуана Афонского Анджей «держит свой ум во аде и не отчаивается». А ведь есть от чего прийти в отчаяние: Бобковский так верно все понимает, так точно свое понимание формулирует, но ему некуда свое понимание пристроить. Он — на обочине. Он — аутсайдер. Маргинал. Нет, в бытовом, в житейском смысле не очень-то аутсайдер, но в социальном, политическом, разумеется, маргинал и аутсайдер.

Тут некий поворот. Обнадеживающий. Анджей Бобковский не может знать, что таких, как он, немало. Не может он знать и того, что размышления таких, как он, интеллигентов 30–40-х годов, помогут послевоенному миру выработать хоть какое-то противоядие против современнейших диктатур.