И сⱚлв҄ о ыбло҄ ВⰙЙĦА

Лев Оборин — о трех поэтических новинках весны

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

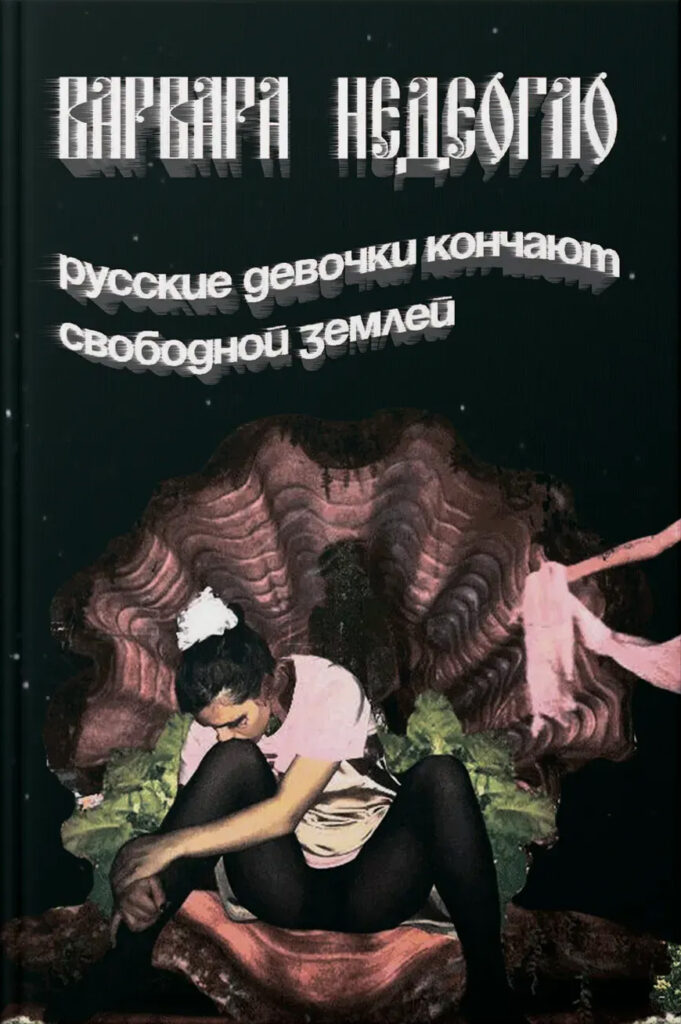

Варвара Недеогло. Русские девочки кончают свободной землей. Краснодар (Красноярск): Асебия, 2023

Первое, что бросается в глаза, когда читаешь стихи Варвары Недеогло, — «экзорусское» письмо: «самый большой алфавит в мире», в котором часть букв кириллицы заменяется на схожие по графике символы. Это «экзо» можно трактовать по-разному — и, механически, как способ деавтоматизации чтения, и, метафизически, как символ трансформации или болезни русского поэтического письма вообще.

Первое, что бросается в глаза, когда читаешь стихи Варвары Недеогло, — «экзорусское» письмо: «самый большой алфавит в мире», в котором часть букв кириллицы заменяется на схожие по графике символы. Это «экзо» можно трактовать по-разному — и, механически, как способ деавтоматизации чтения, и, метафизически, как символ трансформации или болезни русского поэтического письма вообще.

Обложка антивоенной антологии «Поэзия последнего времени», вышедшей в прошлом году в Издательстве Ивана Лимбаха, задействует этот графический принцип — в саму антологию вошла поэма «¡ɚбудь рʏ͍ссҝой+ой+ʙ̥ой/на/рõϛϛию!», которая, как пишет Дмитрий Кузьмин, при других обстоятельствах, «в мирное время… определенно была бы поэтическим событием года». Относительность ценности поэзии — проблема, ярко высветившаяся в последний год, и часто кажется, что именно радикальные, авангардные жесты — работающий способ подойти к этой проблеме. А радикализма Варваре Недеогло не занимать — в чем читатель убеждается начиная с заглавия ее дебютной книги.

Причем радикализм — и в этом открытие Недеогло — может оказаться состоянием, которое наступает от небольшого изменения, от не такой буковки (подобно тому как для начала цепной реакции нужна критическая масса). «Ѩ хотела бы ломать кости и сминать их в / Ԙбала» Недеогло — на первый взгляд недалеко от «Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица» рэпера Хаски, но строчка Хаски одновременно цинична в своем упоении разрушением и при этом конформна (в смысле улавливания тренда). Юс малый йотированный и лигатура из мокшанского алфавита у Недеогло как бы тормозят постулируемое в строках «прямое действие» — а заодно и подвергают его сомнению: разложив лигатуру на две буквы, мы получим разочарованную констатацию, сводящую на нет агрессивный порыв. Остановить собственный кулак на лету и попробовать разобраться, в чем дело (заставить себя нырнуть в варево из цитат, от узнаваемых повседневных реплик до изнасилованных строчек Окуджавы) — да, по нынешним временам это радикальный жест. И тем интереснее, что если отойти на расстояние, смотреть на всю книгу Недеогло целиком, то эти циклы остановок и стартов, разговоров с собой и подразумеваемыми собеседниками, цитат и флэшбеков складываются все же в ощущение непрерывного яростного потока.

Поэт противопоставляет свой язык конформистскому языку обывателей: у этой стратегии долгая история. Недеогло вносит в нее свежесть благодаря простой словесной игре: она начинает говорить о языке как об органе, рассказывать о перенесенной в детстве операции на уздечке (до которой она не могла говорить членораздельно); пишет, наконец, что ее язык похож на … (да, вы все правильно поняли). Это, само собой, окрашивает тему использования языка бесшабашным эротизмом — а заодно и рисует образ какого-то другого биологического существа, взирающего на мир остраненно и в то же время с грозным желанием:

ʁ̤̌ ԉюЂԉю г̄ ԉубокой ноӵью выпоԉӡ̦ать из ԍвоего

ԉогова в круг̄ ԉосутоӵнӹй таꙓаӵный магазин за

двуϗ̀ԍиг̄ аретной пачкой джарума со вкуԍом ϗ̀вәздiкi

и вӹкуривать обҿ одновременно, поӂирая г̄ лåзåми

пустой u г у стой ԉитҿйный проԍпҿкт

потом ʁ̤̌ ԉюЂԉю возвраⱋаться и очењ доԉг̄ о

рассматривать свои острые кԉыки в зеркаԉе terrible beauty is born

Вместе с тем эта инаковость — обманчивое, неверное впечатление. Недеогло, вслед за Ярославом Могутиным, вводит в русскую поэзию радикализм, непримиримость желания, вскрывает потенцию говорить-как-чувствуется, особенно если чувствуется предельно неконвенционально. И разумеется, в сравнении с этим экивоки языка политических эвфемизмов, языка-импотента, языка «человека с рыбьими глазами» — выглядят особенно блекло.

и сⱚлв҄ о ыбло҄ ВⰙЙĦА

и сⱚлв҄ о ыбло҄ ВⰙЙĦА

которое

переводится на идиотский как а н т о н и м м и р а

<…>

но смелое сердце

врага не боится

и человека с рыбьими глазами

тем паче

се час

Смелое сердце — источник диатриб по адресу и того самого человека с рыбьими глазами, и порожденных его царствованием языковых миазмов («чем строже будут ваши мудацкие законы / тем мне слаще будет их нарушать») — но, между прочим, и «унылой неолиберальной культуры»: «я лучше буду / страстью и дерзостью оснащённой / унылой неолиберальной культурой / отменённой».

С одной стороны, работа Недеогло производит впечатление следующего шага в «поэзии прямого действия». Это действие нерасчетливо, оно совершается, пока горит топливо — а топлива много, Å ТĒ β ӃʘМ++НЄТ ԈЮѢВɩ͛ ӸДУ̊ Т++ĦѦХӰ̊Й. С другой стороны, сама идея «нарваться на отмену» настораживает: манифестированное в стихах стремление к интересной биографии в какой-то степени подрывает «горящий наружу» месседж, хотя и согласуется с авангардными стратегиями жизнестроительства. Многое из того, что произносит в своем огромном монологе Недеогло, нуждается во втором прочтении. «я ненавижу мужиков / за то что они боятся падения в теперь / падения во мгновения / вечности заполнения / рекой времен моей …. / затопления / я ненавижу что вам страшно что вы не можете / со мной управиться» — окей, это понятно, а с другой стороны, так ли нужны говорящей те, кто в самом деле смог бы с ней управиться? «пархатые соотечественники / вы все выделяете желудочный сок / но не ту да / отмывая кровь с флага так называемой свободной россии» — допустим, а зачем тут отчетливо антисемитский эпитет? (При том, что мотив национальной идентичности занимает в книге не последнее место.) Словом, это книга, (к, о) которой стоит задавать вопросы — если вас не снесет ее первоначальным напором.

Владимир Богомяков. Грузди с морозными звездами. Тюмень; СПб.: Красный матрос, 2023

Поэт, философ, участник и свидетель сибирского панка Владимир Богомяков работает в неизменной манере, прекрасно вписывающей его новую книгу в поэтический мир издательства «Красный матрос». Казалось бы, это мир нонконформистской лихости, объединяющей несколько поколений позднесоветских и постсоветских неформалов, но у Богомякова лихость всегда отстранена некоторой дистанцией опыта, заявленным в стихах умением ничему не удивляться. Получается книга, в которой благостность чередуется с меланхолией; упомянутая в одном из стихотворений «панковская небесная челеста» — хорошая музыкальная ассоциация.

Поэт, философ, участник и свидетель сибирского панка Владимир Богомяков работает в неизменной манере, прекрасно вписывающей его новую книгу в поэтический мир издательства «Красный матрос». Казалось бы, это мир нонконформистской лихости, объединяющей несколько поколений позднесоветских и постсоветских неформалов, но у Богомякова лихость всегда отстранена некоторой дистанцией опыта, заявленным в стихах умением ничему не удивляться. Получается книга, в которой благостность чередуется с меланхолией; упомянутая в одном из стихотворений «панковская небесная челеста» — хорошая музыкальная ассоциация.

О меланхолии стоит поговорить подробнее: у Богомякова есть тексты, объявляющие о ней сходу («Какое грустное кино, / Как доктор в ночь идет за водкой»), но гораздо чаще ее делают финалы стихотворений — традиционно самые сильные, самые запоминающиеся части.

Собаки загрызли меня у пекарни.

Шли по дороге какие-то парни

Поклониться могиле Чебаркульского Славика.

Поклониться могиле Морозова Павлика.

Поклониться могиле Владимира Глухова.

Пусть земля всем им будет пухом.

Воют под землей подземные динозавры.

Полыхают над землей небесные пожары.

А здесь на земле только грязь и усталость.

И ничего моего не осталось.

Собаки — те обитатели этой грустной космологии, на которых Богомяков часто обращает внимание; «будьте как собаки» — своего рода вариант «будьте как дети» (например, один из персонажей Богомякова, блаженный Петр Вениаминыч, живущий в конуре, называет себя «собачкой с отвалившимся хвостом»). Это, впрочем, не единственные представители богомяковского бестиария: еще тут есть волки, кошки, загадочно-пугающие воробьи, почти животный «одинокий коронавирус». Склад ума автора позволяет оживить что угодно. «Вы говорите: „Вчерашний арбуз был вкуснее“. / А этот арбуз обижается, ведь он же хотел угодить / Со всем своим угодливым анимизмом». В антураже обидчивых арбузов, тех самых груздей с морозными звездами, бутылок заполярной граппы живут и снятся удивительные люди — но, как уже было сказано, не вызывают удивления у автора: «Приснился застреленный Владислав Листьев. / Хочешь, говорит, гамбургер из сухих листьев?»; «Все приходят во сне, кроме мамы. / Да я уж привык». Меланхолическое откровение — в том, что все эти сюрреалистические явления, иногда напоминающие не о панке, а скорее о песнях БГ, заведомо иллюзорны:

Загадал мне загадку таежный человек Петр Лапшин:

«Почему наплевать, если свалятся с моста пять машин?»

Мы допивали гидролизного спирта последние граммы.

«А потому, говорит, на них наплевать, что все они голограммы».

Соответственно, важно выбрать свое отношение к этой иллюзорности. Можно, например, пригорюниться, поняв, что ты «лишь ветер, что дует без направления», а можно спеть Песенку веселого палтуса:

Я — палтус.

Я — морской оболтус.

Хожу я по морям туда-сюда.

И вместе с крабом

Выносят бабам

Меня на траурной тарелке, господа.

За ваши пляски огневые,

За цепочки пищевые,

Глобальное сниженье цен.

Идет-гудет антропоцен.

Можно было бы придраться к заведомо «ерундовым» сюжетам и экспозициям, которые сочиняются ради того, чтобы эксплуатировать устоявшуюся поэтику. Но штука в том, что ерунда — вполне легитимный повод для текстопорождения. «Пил кофе и чихнул. / Летели капли кофе через нос / И в каждой капле — нерожденные миры»: этот гротескный парафраз брюсовского «Мира электрона» словно показывает, что иллюзорность физического существования вполне равносильна иллюзорности изощренных фантомов вроде мертвого Листьева с гамбургером. (Алкоголическая подпитка такого дискурса вполне естественна.) Но притом — приходится себе противоречить — в книге Богомякова есть вещи, которые кажутся абсолютно точно, железно существующими: это приметы Сибири, ее реки и города, топонимы и диалектизмы. Над ними простерта, конечно, Небесная Сибирь — и они гарантируют некую стабильность, которую Богомяков описывает одновременно вовлеченно и с дистанции, то есть постиронично. Недаром в одном из стихотворений рядом с названием франко-пушкинского вина (NB: паленого) мелькает термин из довоенной кремлевской пропаганды.

«Оливка» — вот немажорское место.

Так говаривал покойный В. И.

Там не зазорно паленого выпить аи.

Там мертвый хант всегда отдыхает в углу.

Обосрали медведи ковролин на полу.

Недаром поправиться ходит сюда глубинный народ.

Мы в «Оливку» бредем сентябрем, январем,

Чтобы сделать чего-то со своим величьем.

И когда весь портвейн пересохнет, как рот,

Время дернет назад в беспросветный вперед.

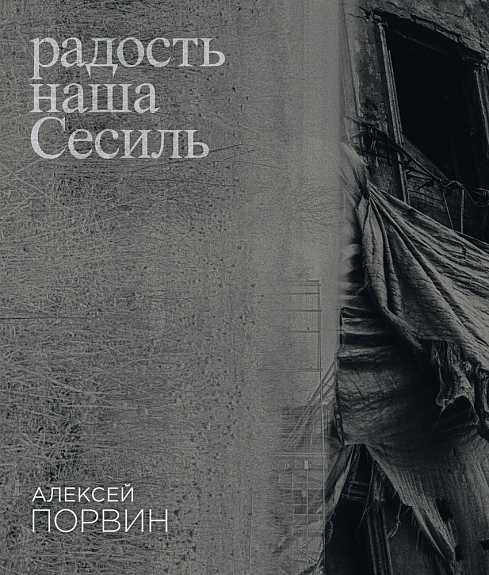

Алексей Порвин. Радость наша Сесиль. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023

На протяжении почти пятнадцати лет Алексей Порвин был одним из лидеров неформализованной школы «бессубъектной лирики» — насколько можно применять понятие лидерства к поэтике, принципиально отказывающейся от выраженного лирического «я». Об бессубъектной лирике много говорили в 2010-е — тут можно вспомнить несколько важных эссе Марии Степановой и дебаты вокруг поэтов круга Премии Драгомощенко. Предшественником этой поэтической волны можно считать Михаила Еремина — и новая книга Порвина, кажется, многим Еремину обязана:

На протяжении почти пятнадцати лет Алексей Порвин был одним из лидеров неформализованной школы «бессубъектной лирики» — насколько можно применять понятие лидерства к поэтике, принципиально отказывающейся от выраженного лирического «я». Об бессубъектной лирике много говорили в 2010-е — тут можно вспомнить несколько важных эссе Марии Степановой и дебаты вокруг поэтов круга Премии Драгомощенко. Предшественником этой поэтической волны можно считать Михаила Еремина — и новая книга Порвина, кажется, многим Еремину обязана:

Желание, ты — лишь костюм водолазный с неявным запасом

алчбы кислородной, схватившей трахейную нежность;

новейшая узость живет в мониторе — способна разъять

молчальные створки, заставив моллюска ужаться

во времени: нечего здесь растекаться бездушной

прозрачностью часа — вот-вот призовут речевым перламутром

процессы, подвластные разве что музыке: «чувствуй себя…»

Поддельную сладость вдыхая, ритмичная нега картинок,

нырнувшая в юношу, жемчуг текучий добудет.

Но в нынешних обстоятельствах оказывается, что герметичная, сверхвнимательная к деталям, построенная на эрудиции во множестве областей поэтика может быть прикладной, не по-газетному злободневной.

Сесиль из заглавия книги — это Сесиль Фатиман, гаитянская жрица вуду, прожившая 112 лет и сыгравшая роль в гаитянской революции. В предисловии Алексей Конаков трактует обращение к Гаити почти что в духе эвфемизмов XIX века — когда в подцензурной русской печати нужно было сообщить о каких-нибудь российских непотребствах, писали, что это происходит в Новой Зеландии или на Сандвичевых островах; Гаити, таким образом, способ вести «разговор о современной (автору и его читателям) России». В подтверждение этой идеи Конаков (замечая по ходу дела, что большинство новых антивоенных стихотворений и антологий никуда не годятся) приводит несколько примеров милитарной лексики в новых стихах Порвина. К этим примерам легко прибавить свои. Вот война ощущается в природе, которую Порвин, вслед за Заболоцким, уводит от пасторальности: «Синица облюбовала торцы бревен, извлекает личинок жука / Ей подсказывают — можно неразорвавшегося снаряда капсюль / попробовать на вкус, если под языком латунный мрак». Вот на том же военном языке говорит уже и «неживая» природа: «Что это плещет у самых ног и одновременно — у самого горла / твоего соратника, что это за соленые брызги, летящие во врагов / Из водяных пистолетов расстреливает прилив свое эволюционное / постижение правды».

И так далее, таких примеров правда много — и чем дальше, тем узнаваемей: «Из-под развалин музыкальной школы вытаскивают / звук — все загрязнения сбиты с него бетонной плитой», или:

Танки въезжают в город, лязгом деловитым вминая асфальт

в крошево как форму бытия, пока философы шинкуют лук

для украинского борща, этого знаменитого блюда русской кухни

Танки въезжают в город, как и подобает (не)поэзии

Собственно, ближе к концу поэмы «Радость наша Сесиль» ее героиня прямо читает, что «в России полеты китайских фонариков / вблизи городов и поселков запрещены». Глупо отрицать, что приметы войны здесь складываются в сюжет.

Важно, однако, что конкретные события у Порвина не только описываются. Они и служат световым фильтром для поэтического языка. Порвину привычно улавливать мельчайшие изменения в атмосфере — и когда атмосфера меняется так страшно, густо и наглядно, как сейчас, неудивительно, что меняется и поэзия.

И в этой ситуации становится ясно, что за бессубъектностью скрывается особая роль «я». В стихах этой книги множество обращений — значит, должен быть тот, кто их произносит. Не менее важно, к кому эти обращения направлены. «Наметишься, свет», «привет, теплота», «огонь с поволокой, зачем человека влечешь», «свободная воля, ты — главная часть декораций», «Способность к различению, тебя выкупили из крепостных», «Шорох ритма, что в насосе оживает, / сочетайся с шумом сердца». Такие обращения — традиционная черта лирики. Порвин обращается к вещам, понятиям — вещи и понятия отвечают, ложась в его текст. Поэт становится их повелителем в том смысле, в каком у Урсулы Ле Гуин бывают Повелители драконов: «Это тот, с кем драконы станут разговаривать». В этом разговоре и рождается «я»:

Сесиль начинает произносить свое «я»:

«Водный массив подпирает дыхание переходящего с фразы

на берег, и пока под ступней не окрепнет грунтовая опора,

пение держит сердечную безмятежность, рассматривает

К перилам ластится подвздошный холодок…»

Все эти рассуждения далеки от конкретных реалий 2022—2023 годов — но так ли далеки? Взывая к универсалиям, Порвин напоминает, что они, так или иначе, лежат в основании конкретики. И тогда текст из первого цикла книги, «Гимны перемирия», мы читаем как вполне осязаемое, приземленное солдатское переживание, как что-то из Ремарка: «Понятье былой чистоты отменил человек, / лицом ударяя в черничник, размазав остатки небесной / воды по словам — и втирая свободу, как слезы, в дремучие щеки…»

Поэма о Сесиль постепенно становится похожей на концептуалистское произведение — с концептуалистским вниманием к повтору, заклинанию, ритуалу: почти в каждом фрагменте Порвин повторяет имя жрицы; во многих местах он сводит к минимуму или вовсе упраздняет знаки препинания, что приближает стихотворение к камланию. Сесиль работает с мертвой речью, с «микроскопическими обломками», пропуская их через свое дыхание. Сесиль исследует: «Палец Сесиль, продетый в холодное металлическое зияние, / почувствуй себя теплокровной пулей». Сесиль творит ритуал. Сесиль — это поэзия.

Все это видит Сесиль, творя ритуал: зрение обретает опору в будущем

Чтобы ничего не рухнуло

Ничего из любимого и желанного

Порвин, кажется, хочет сказать: пусть это невозможно («Осколки заново срастаются в чашку, но противятся рты / треснутой посуде, из какой вытекает полдень»), но поэзия стремится пробудить в нас какой-то утопический отклик. Когда-то мы были целыми — старая идея Платона, и ее новому оформлению под стать те восходящие к античности ритмы, которыми говорит поэзия Порвина. С другой стороны, вместо осознания подлинной целостности можно сделать шаг к погоне за целостностью фантомной — убивая по дороге других. И об этой опасности тоже не раз и не два предупреждает Сесиль. Целостность не равна единообразию, подчинению, войне; волосы жрицы Сесиль — «то прямые, то вьющиеся, словно пути правды».