И обезьянки любить умеют, или Проклятие бренда

Почему новая книга Франса де Вааля способна вызвать у читателя недоумение

Что мы знаем об эмоциях животных? И о том, чем они отличаются от человеческих эмоций? Новая книга Франса де Вааля «Последнее объятие Мамы», казалось бы, подробно отвечает на эти вопросы, но делает это так, будто известный приматолог внезапно решил стать проповедником вегетарианства. Читайте рецензию Марии Елифёровой, подготовленную для «Горького» в рамках совместного проекта с премией «Просветитель».

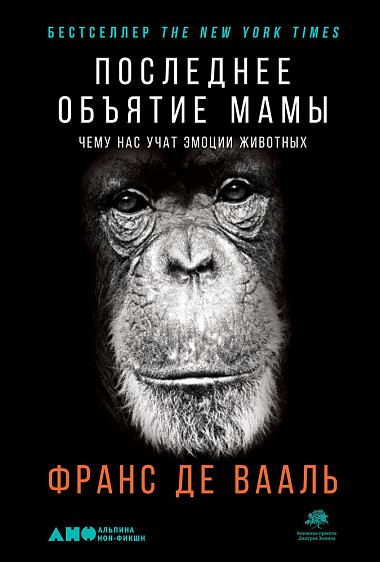

Франс де Вааль. Последнее объятие Мамы. Чему нас учат эмоции животных. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. Перевод с английского Марии Десятовой. Содержание

Новая книга приматолога Франса де Вааля, уже снискавшего всемирное признание благодаря серии блестящих научно-популярных трудов о поведении животных, была переведена на русский язык удивительно оперативно — оригинал вышел в 2019 г. То, что книга принадлежит автору «Истоков морали» и «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об интеллекте животных», что она разрекламирована на научно-популярных ресурсах и получила премию Американского ПЕН-центра, — все это задает достаточно высокую планку читательских ожиданий.

Новая книга приматолога Франса де Вааля, уже снискавшего всемирное признание благодаря серии блестящих научно-популярных трудов о поведении животных, была переведена на русский язык удивительно оперативно — оригинал вышел в 2019 г. То, что книга принадлежит автору «Истоков морали» и «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об интеллекте животных», что она разрекламирована на научно-популярных ресурсах и получила премию Американского ПЕН-центра, — все это задает достаточно высокую планку читательских ожиданий.

Увы, ожидания эти не вполне оправдываются. Если подходить к «Последнему объятию Мамы» с мерками научной журналистики, то в книге много журналистики и мало собственно научной составляющей. Сама история, давшая заглавие книге, — о том, как старая самка шимпанзе перед смертью попрощалась с человеком, — использована так, что создает впечатление проходного коммерческого приема: читателя завлекают сентиментальной историей, чтобы продать ему разговор об эмоциях животных. Возможно, этот прием был бы уместен, если бы за ним последовал систематический, информационно насыщенный обзор современного научного знания по указанному вопросу. Но ждать этого от новой книги де Вааля не приходится.

Первейший и главный недостаток «Последнего объятия Мамы» — неспособность самого автора определиться, в каком ключе он собирается говорить об эмоциях вообще, эмоциях животных в частности, и какие подходы для него возможны в принципе. Книга полна противоречий: так, на протяжении большей ее части де Вааль противопоставляет разум и эмоции (например: «Благодаря миллионам лет эволюции эмоции „знают” об окружающей среде много такого, чего не знает наш разум» — с. 66), но на с. 152 внезапно вспоминает о том, что современные исследования мозга ставят границу между рациональным и эмоциональным под сомнение, и, по-видимому, этого сомнения не оспаривает. На с. 109 де Вааль говорит о «самооценке... у человека или прочих животных», очевидно, забыв, что на с. 27 он писал:

«На иных конференциях, посвященных поведению человеческих подростков, можно ни разу не услышать слова „власть” и „секс”, хотя, в моем понимании, вся жизнь подростка только вокруг них и вертится. Когда я об этом заговариваю, все обычно кивают, думая: „Какой на удивление свежий взгляд у этих приматологов”, — и вновь пускаются радостно обсуждать самооценку, внешний вид, управление эмоциями и склонность к риску. Между наблюдаемым человеческим поведением и новомодными психологическими конструктами социология всегда выбирает второе».

Немножко больше последовательности не помешало бы: самооценка — «новомодный психологический конструкт», выдуманный для объяснения поведения людей, или нечто априори присущее не только людям, но и животным? Беда в том, что подобные противоречия в книге де Вааля носят не случайный, а структурный характер. Так, постоянно доказывая важность и нужность изучения эмоций, автор в то же время отвергает всякие попытки их систематизировать и классифицировать, что ставит непреодолимое препятствие на пути всякого научного описания. Еще более неясно дело обстоит с методами изучения эмоций. О гуманитарных методах социологии и культурной антропологии де Вааль неизменно отзывается вскользь и пренебрежительно (несмотря на то, что именно гуманитарное знание сорок лет назад вдохновило его на смену исследовательской оптики в этологии). Однако это не мешает ему некритично использовать тезисы эволюционной биологии, например, в том, что касается выбора половых партнеров у человека (с. 30), хотя эволюционные биологи опираются на данные, полученные именно социологическими методами, и достоверность этих данных не раз критиковалась. От ученого-естественника резонно ожидать большего уважения к нейрофизиологии, но и к ней де Вааль относится столь же настороженно: в книге очень мало упоминаний современных исследований в этой области, хотя как раз изучением эмоций в последнее время нейрофизиологи занимаются очень активно. Посвятив немало страниц эмпатии, де Вааль лишь бегло упоминает об открытии зеркальных нейронов, заявляя: «несмотря на весь этот ажиотаж, нельзя забывать, что зеркальные нейроны обнаружили не у человека, а у макак» (с. 72) — что вызывает недоумение, поскольку наличие зеркальных нейронов у человека подтвердилось как минимум в 2010 г.

Отказ (возможно, преднамеренный) от выбора концептуальной основы дает закономерный результат: книга обращается в собрание занимательных историй из жизни животных, историй, призванных растрогать, умилить или шокировать читателя, дабы продемонстрировать ему, что у животных «все как у людей». По сути де Вааль возвращается к жанру «записок естествоиспытателя» XVIII–XIX вв. Видимое оправдание этого шага — пафос борьбы с механисцизмом и бихевиоризмом, с представлениями о животных как о бездушных автоматах. Но много ли в наши дни осталось адептов таких представлений? И даже если борьба с ними по-прежнему актуальна, весьма сомнительно, что возвращение к риторике донаучных представлений о животных 200-летней давности — подходящий метод этой борьбы. От современного этолога мы привыкли ждать более доказательной информации, чем рассказ с чужих слов о шимпанзе, мучающей белку (с. 82). Действительно ли обезьяна мучила белку, потому что понимала, что белке плохо, и получала удовольствие от ее мучений (как настаивает де Вааль) или объяснение проще — ей просто казалось забавным, как белка корчится и пищит?

Там же, где в книге имеется содержательная и научно достоверная информация, она, как правило, не нова (про эксперимент на чувство справедливости, в котором обиженные капуцины стали швыряться огурцами, все, кто не чурается научных пресс-релизов, уже слышали неоднократно).