И назвали его Лавкрафтом

Об одном сюжете из книги С. Т. Джоши «Я — Провиденс»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

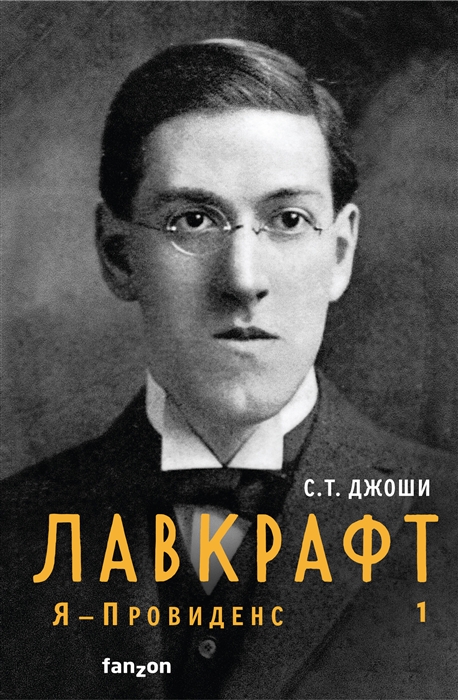

С. Т. Джоши. Лавкрафт. Я — Провиденс. Книга 1. М.: fanzon, 2022. Перевод с английского Марины Стрепетовой. Содержание

«Теперь я осознаю, что все дело в моем абсолютно извращенном вкусе. Любой, кого ни спроси, скажет, что прелесть поэзии заключается вовсе не в четкости размера и не в визуальной красоте эпиграмм, а в богатстве образов, изысканности воображения и проницательности восприятия, которые не зависят от внешней формы и мнимого великолепия. И все же не стану лицемерить и скажу, что все равно предпочитаю старый добрый десятисложный стих за его раскатистое звучание. Поистине, мне не хватает лишь напудренного парика и старомодных бриджей».

«Теперь я осознаю, что все дело в моем абсолютно извращенном вкусе. Любой, кого ни спроси, скажет, что прелесть поэзии заключается вовсе не в четкости размера и не в визуальной красоте эпиграмм, а в богатстве образов, изысканности воображения и проницательности восприятия, которые не зависят от внешней формы и мнимого великолепия. И все же не стану лицемерить и скажу, что все равно предпочитаю старый добрый десятисложный стих за его раскатистое звучание. Поистине, мне не хватает лишь напудренного парика и старомодных бриджей».

Такое признание сделал совсем молодой поэт Говард Филлипс Лавкрафт в письме к одному своему коллеге по любительской журналистике. Тогда он еще и предположить не мог, что его имя оставят в веках не высокопарные стихи и поэмы, воспевающие древность и заодно белую Америку, а неоромантические ужасы, при жизни не принесшие ему ни богатства, ни славы и существовавшие исключительно в любительских и палп-журналах. Еще больше его бы поразило, что в XXI веке технический прогресс дойдет до осуждения Лавкрафта как расиста, радикального консерватора, реакционера, антисемита и женоненавистника — так, будто в этом есть что-то плохое.

Да, про моральные качества литературного отца Ктулху и ползучего хаоса Ньярлатотепа, недопустимые с современных позиций, написаны уже миллиарды и даже триллионы статей, но сегодняшний рассказ о русском издании фундаментальной книги Сунанда Триамбака Джоши все равно хочется посвятить именно этому вопросу. Тому есть несколько причин.

Во-первых, говоря о «Я — Провиденс» как о фундаментальной вещи, никто и не думает преувеличивать: это и правда монументальный труд, приближающийся к академическим стандартам, вещь, смыслообразующая для лавкрафтоведения. По-настоящему обстоятельный разговор о книге Джоши потребовал бы написания еще одной книги, потому и приходится выбирать из всех затронутых в ней тем лишь ту, которая крайне важна и болезненна для самого автора, выросшего в семье эмигрантов из Махараштры. Во-вторых, Джоши указывает на множество по-настоящему значимых фактов, которые могут ускользать от читателя, выросшего вне американской культурной традиции или не погруженного в нее достаточно глубоко.

Итак, на чем основаны нынешние представления о Лавкрафте как о человеке, которого в наших краях окрестили бы черносотенцем? В первую очередь это, разумеется, его расистские взгляды, не подлежащие опровержению, и это признает даже безумно влюбленный в его книги Джоши, в остальном пытающийся если не оправдать, то хотя бы понять своего кумира. Свидетельств тому масса: от писем и статей на соответствующую тему до многочисленных стихотворений, самое возмутительное из которых снискало культовую известность.

Апологеты Лавкрафта обычно объясняют его нетерпимость к черным средой, в которой он вырос (консервативная Новая Англия с ее патриархальным укладом), и классу, к которому он принадлежал (более чем скромная, но все же аристократия). Джоши предлагает взглянуть на это под другим, более, на мой взгляд, убедительным углом.

Лавкрафт с детства был одержим тягой к познанию того, как устроен мир. Общеизвестный факт — еще подростком он начал писать статьи по астрономии и химии, их он размножал на гектографе, сшивал в брошюрки, которые называл журналами, и пытался продать за несколько центов. По словам самого Лавкрафта, в юности он испытал тяжелый депрессивный эпизод и собирался было покончить с собой, но от этого печального шага его удержал интерес к тому, «что же обнаружат Скотт, Шеклтон и Борхгревинк на территории великой Антарктиды в своих следующих экспедициях».

Любовь к научным знаниям в исторической перспективе сыграла с Лавкрафтом злую шутку. Озаботившись расовой теорией, он принял на веру многочисленные наблюдения, теперь единогласно признанные антинаучными. Один из аргументов американских расистов казался ему почему-то особенно убедительным: он гласил, что во времена рабства черные якобы жили в тепличных условиях, но почему-то стали массово гибнуть после освобождения (этот аргумент, видимо, исключает социальную сегрегацию и деятельность ультраправых политиков и их боевиков как незначительные факторы). Однако большой вопрос — почему же Лавкрафт не изменил своим взглядам в зрелом возрасте, когда уже появилась масса исследований, опровергающих расовую теорию, — наверняка так и останется открытым.

Впрочем, мне кажется, куда интереснее подумать не о том, был ли Лавкрафт расистом (разумеется, был), а о том, как это отразилось в вещах, за которые мы его полюбили. С подачи Мишеля Уэльбека распространилась достаточно соблазнительная интерпретация лавкрафтовской прозы ужаса как художественного изображения механизмов ксенофобии. Согласно выдающемуся французскому мизантропу, чудовищные рыболюды и их древние боги, с переизбытком населяющие рассказы и повести Лавкрафта, суть чернокожие бедняки, бандиты и работяги, окружавшие белого англосаксонского протестанта, когда он зачем-то перебрался из захолустного Провиденса в Нью-Йорк. Предложенная Уэльбеком оптика чрезвычайно привлекательна, если мы захотим дать простое объяснение, например, леденящей душу новелле «Модель Пикмана», рассказчик которой очевидно фрустрирован жизнью в плавильном котле мегаполиса. Но Джоши с подобными интерпретациями решительно не согласен, и это, на мой взгляд, самый интересный момент в литературоведческой составляющей его книги.

Американский исследователь индийского происхождения настаивает на том, что так называемая жизнь не находила практически никакого отражения в художественном творчестве Лавкрафта — человека, сделавшего экзистенциальный выбор в пользу чисто интеллектуального и творческого существования. Это его качество многие биографы воспринимают как в лучшем случае склонность к отшельничеству, а в худшем — к самой беспощадной мизантропии, замешанной на психических патологиях. Джоши на протяжении всей книги уверенно доказывает, что реальность вообще никак не проникала в его литературное творчество, содержание которого целиком заключается в его стиле. Это утверждение наверняка покажется диким тем, кто знаком с прозой Лавкрафта по русским переводам, которые, будем честны, нередко (а точнее — регулярно) оставляют читателя в недоумении: все-таки ориенталистский слог, скажем, «Сомнамбулического поиска неведомого Кадата» с его нагромождением эпитетов и поэтизмов со скрипом переносится в наш культурный регистр. Но какое место ультратрадиционалист (как принято считать) Лавкрафт занимает в родной литературе?

Здесь Джоши делает вывод, который может ускользать от читателя, обращающего внимание лишь на подчеркнуто архаичную форму лавкрафтовской прозы, игнорируя контекст, в котором она создавалась. Дело в том, что его стиль, «местами трудный, слишком эмоциональный, с устаревшими и непонятными словами, не самым реалистичным изображением героев, с многословным описанием и повествованием, почти без диалогов, <...> вовсе не считается „традиционной манерой английской прозы“».

Если взглянуть на наследие Лавкрафта с этого угла, то в созданных им художественных мирах открывается качественно новое измерение. Принято считать, что ведущей темой его космического ужаса является осознание ничтожества человеческой жизни перед лицом вселенной. И это, разумеется, так. Но более существенно то, что бросающееся в глаза несоответствие выбранного им языка описываемым событиям выводит на передний план куда более серьезную философскую проблему, чем признание бесполезности всех людских начинаний. Эту проблему сам Лавкрафт сформулировал как «конфликт с временем» — и я бы добавил, что в его случае это еще и конфликт с пространством (особенно это заметно в таких шедевральных вещах, как «Музыка Эриха Цанна» или «Хребты безумия», где главными врагами рассказчиков становятся ландшафт и архитектура). Подлинный ужас, таким образом, заключается не в беспредельности и непознаваемости мира, а в его абсолютной непригодности для человека. «Меня волнует только цивилизация, только уровень развития и организации, способный удовлетворить сложные психологические, эмоциональные и эстетические нужды высокоразвитых и чувствительных людей», — пишет Лавкрафт и, как знают читатели, вновь и вновь обнаруживает, что его утопические фантазии обречены на провал: в его прозе главными жертвами неизменно становятся самые творчески одаренные люди — художники, ученые, первооткрыватели.

Но вот парадокс: как указывает Джоши, сам Лавкрафт ни в коем случае не считал себя пессимистом и реакционером. Более того, на страницах своего журнала Conservative он гордо называл себя прогрессивистом, а слово «реакция» использовал как ругательное (употребляя его именно в том смысле, в каком употребляем его сегодня мы). Ну а консерватизм самого писателя, по мнению Джоши, имел характер не идеологический, скорее «Лавкрафту нравилось представлять себя суровым политическим реалистом». Правда, таковым он не являлся, о чем свидетельствуют, например, его политические штудии, посвященные созданию Лиги Наций, в которых он балансирует между, как сейчас сказали бы, критикой глобализма и откровенной конспирологией (прикрываясь всемирной организацией, подпольщики будут плести заговоры против всего мира). Впрочем, свои взгляды Лавкрафт достаточно легко менял, а к публичной политике относился скорее с пренебрежением — не особо вдохновенные статьи в Conservative так и остались его потолком в этой деятельности.

Если политический консерватизм Лавкрафта был консерватизмом пикейного жилета, то его консерватизм культурный имел куда более последовательный и реальный характер. В 1914 году он развязал на страницах любительских журналов Новой Англии настоящую войну против писателей и поэтов, выступавших за обновление английской орфографии: написание nite вместо night казалось ему самым настоящим цивилизационным вызовом, ставящим человечество на грань глобальной катастрофы:

«В статье „Страсть к упрощенной орфографии“ (United Cooperative, декабрь 1918 г.) Лавкрафт преподносит читателям ученую лекцию по истории упрощенного написания слов, начиная с „радикальной и искусственной схемы фонетического письма“ сэра Томаса Смита в Елизаветинскую эпоху, „где игнорировались все законы консервативности и естественного развития“, и заканчивая другими попытками упрощения, предпринятыми в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках. Любопытно, что его обзор заканчивается 1805 годом, и Лавкрафт не упоминает активные высказывания за „реформу правописания“, свойственные уже его времени: Джордж Бернард Шоу предлагал создать новый алфавит, поэт Роберт Бриджес применял упрощенную орфографию. В конце статьи Лавкрафт взывает к коллегам по любительской журналистике: „Неужели среди нас нет толковых критиков, способных своим примером и наставлением провести систематизированную борьбу против „упрощенного“ письма?“»

По-моему, предельно показательно, что эти баталии всерьез занимали Лавкрафта ровно в те годы, когда остальное человечество проливало реки крови в настоящей войне. Для неординарно устроенного ума в этом не было противоречия: глобальная война, которой прежде не знал мир, и несоблюдение академических правил для него были равноценными приговорами всей цивилизации. Именно это неразличение жизни физической и интеллектуальной, ставшее осознанным выбором Лавкрафта, и есть, как мне кажется за чтением книги Джоши, источник того, что в наше время однозначно считывается как упрямая реакционность Лавкрафта.

И все же, несмотря на то, что «Я — Провиденс» представляет собой пример того, как следует писать биографии классиков, именно в сюжете о Лавкрафте-расисте явно виден ее, пожалуй, единственный серьезный недостаток. Заключается он в том, что Джоши хотя и подводит к чрезвычайно интересным выводам о темной стороне своего героя, делает это с избыточным пиететом, редуцируя собственные суждения до нехитрой мысли: да, Лавкрафт был расистом, но в его эпоху в этом не было ничего необычного. Это позиция удобная, но тем и неубедительная. Отмахиваться от лавкрафтовского расизма как от досадной черты его характера — значит слишком упрощать совершенно захватывающий сюжет того, как, вопреки всему, мастеру ужасов удалось не просто выжить в массовой культуре, но и год от года наращивать свое присутствие в ней, заодно ловко вскрывая ее самые болезненные и слабые места. Под последним я имею в виду то, как в экранизациях Лавкрафта и в видеоиграх по мотивам его книг создателям приходится привносить в сеттинг совершенно чужеродные элементы вроде избыточного эротизма, попросту отсутствующего в первоисточнике, гендерного и расового баланса и так далее. К сожалению, большинство из этих побочных продуктов большого лавкрафтианского нарратива не выдерживают никакой критики, наглядно демонстрируя, что на одних сводящих с ума неописуемых ужасах его произведения не держатся. Другие, напротив, оказываются позитивным примером возможности своего рода исторического примирения с гениальностью, наделенной уродливыми моральными чертами, как в случае по-своему замечательного фильма Ричарда Стэнли The Colour Out of Space или романа Мэтта Раффа Lovecraft Country и снятого по нему сериала.

И в подобных вдохновляющих примерах есть заслуга всех лавкрафтовских писателей, исследователей, художников, режиссеров и просто фанатов, за сотню лет образовавших единое многорукое творческое тело, подобное нечестивому султану демонов Азатоту.