Хеви-метал Иосифа Бродского: книги недели

Что спрашивать в книжных

Томная щекотка в мозгу, убийство людей большими мачете и много поддатых: как это бывает всякую неделю всякого месяца всякого года, непредсказуемые редакторы сайта «Горький» предлагают вашему вниманию обзор свежайших книжных новинок.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Андрей Горохов. Визуальный клей. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2023. Содержание

Андрей Горохов — тот, который «Музпросвет», — написал, по собственному определению, «предисловие к учебнику по рисованию». Это короткий текст про «визуальный клей», который соединяет попадающие в поле нашего зрения объекты так, что из палок и огуречика получается человечек. Почему так — понятно не вполне, говорит Горохов и добавляет, что в визуальности есть «грандиозная неприятность», иррациональность, особенно неприятная для тех, кто «смотрит вокруг себя, видит чужие картинки и сходит с ума от того, что его собственные получаются совсем не такими, как хотелось бы». Это, впрочем, не значит, что текст представляет интерес только для художников; он способен заинтриговать любого, кто не прочь феноменологически остранить очевидные вещи, ощущая томную щекотку в мозгу.

Андрей Горохов — тот, который «Музпросвет», — написал, по собственному определению, «предисловие к учебнику по рисованию». Это короткий текст про «визуальный клей», который соединяет попадающие в поле нашего зрения объекты так, что из палок и огуречика получается человечек. Почему так — понятно не вполне, говорит Горохов и добавляет, что в визуальности есть «грандиозная неприятность», иррациональность, особенно неприятная для тех, кто «смотрит вокруг себя, видит чужие картинки и сходит с ума от того, что его собственные получаются совсем не такими, как хотелось бы». Это, впрочем, не значит, что текст представляет интерес только для художников; он способен заинтриговать любого, кто не прочь феноменологически остранить очевидные вещи, ощущая томную щекотку в мозгу.

Хотя над текстом витает вайб изобретения сферического велосипеда в вакууме, автор в своем разборе законов восприятия опирается на Мейтленда Грейвса, Дьёрдя Кепеша и Рудольфа Арнхейма — «гигантов послевоенного визуального теоретизирования», а также на длинный ряд философов и теоретиков. Книга при этом максимально далека от академических условностей, заряжена приятной авторской раздражительностью и, что примечательно, начав с непонимания, непониманием и заканчивается — только чуть большего градуса, чем было.

«Я заключаю, что архитектура, живопись и вообще вся цивилизация заняты сокрытием от населения того ужаса, который живет в третьем измерении. Мы отгорожены от настоящего третьего измерения. Мы окружены плоским миром, который способны понимать и толковать. Мы ползаем по плоскости. Гулять в третье измерение нам незачем, что-то нас туда не пускает. Когда я снова берусь за свои скульптурки или кособокую асимметричную мебель, у меня полное ощущение, что я захожу за границу своего ума».

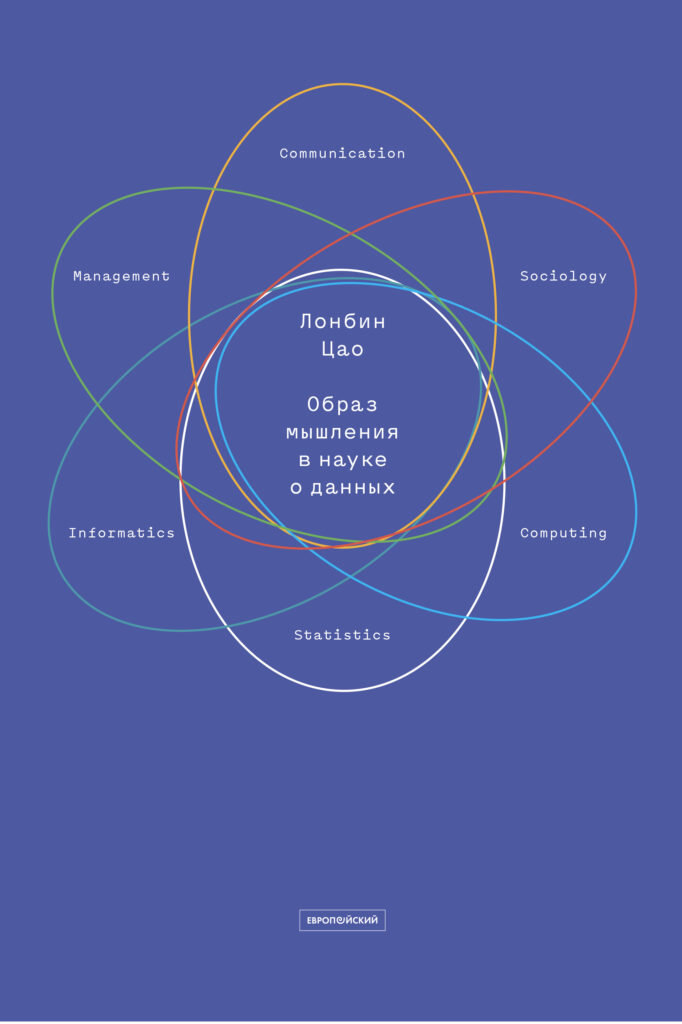

Лонбин Цао. Образ мышления в науке о данных. Наступающая научно-техническая и экономическая революция. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. Перевод с английского А. В. Климонтовича; науч. ред. В. И. Городецкий. Содержание

В конце 1990-х все учились на юристов, в начале двадцатых — на дата-аналитиков, но, в отличие от права, данных точно хватит на всех. Однако существующие пособия — особенно на русском языке — не ухватывают сущности новой дисциплины, ведь изучение данных — это не просто комбинация статистики, машинного обучения и бизнес-аналитики. Как считает автор книги, известный специалист в этой области профессор Технологического университета Сиднея Лонбин Цао, наука о данных требует особого «образа мышления», подобно тому, как, скажем, социология требует «социологического воображения». Собственно поэтому, полагают и автор, и переводчик, в ближайшее время стоит ждать распространения особого термина, утверждающего своеобразие дисциплины, — даталогия вместо безликого data science.

В конце 1990-х все учились на юристов, в начале двадцатых — на дата-аналитиков, но, в отличие от права, данных точно хватит на всех. Однако существующие пособия — особенно на русском языке — не ухватывают сущности новой дисциплины, ведь изучение данных — это не просто комбинация статистики, машинного обучения и бизнес-аналитики. Как считает автор книги, известный специалист в этой области профессор Технологического университета Сиднея Лонбин Цао, наука о данных требует особого «образа мышления», подобно тому, как, скажем, социология требует «социологического воображения». Собственно поэтому, полагают и автор, и переводчик, в ближайшее время стоит ждать распространения особого термина, утверждающего своеобразие дисциплины, — даталогия вместо безликого data science.

Из книги Цао, написанной без малейших поправок на случайно любопытствующего читателя, можно, в частности, сделать вывод, что дата-аналитиков может быть сколь угодно много, но суть мышления о данных останется уделом неширокого круга избранных, поскольку уловить что-либо за безликими, как столбцы в Экселе, формулировками достаточно сложно.

«Построение автономных систем анализа данных становится все более важной задачей для развития систем ИИ следующего поколения. Эти системы в состоянии эффективно распространить применение науки о данных и аналитики на образ жизни и среду обитания обычных людей, а также смогут усовершенствовать возможности и производительность существующих автоматических систем, например таких, как беспилотные автомобили и летательные аппараты, и автономные системы военного назначения».

Винсент Бевинс. Метод «Джакарта». Антикоммунистический террор США. М.: Альпина нон-фикшн, 2023. Перевод с английского Натальи Колпаковой. Содержание

Иной раз, глядя на людей, разделяющих взгляды, противоположные твоим, нет-нет да и скажешь в сердцах: «Будь моя воля, я бы их всех убил». К счастью, у подавляющего большинства из нас нет ресурсов для реализации этих искусительных желаний. К сожалению, у подавляющего меньшинства они все-таки есть.

Иной раз, глядя на людей, разделяющих взгляды, противоположные твоим, нет-нет да и скажешь в сердцах: «Будь моя воля, я бы их всех убил». К счастью, у подавляющего большинства из нас нет ресурсов для реализации этих искусительных желаний. К сожалению, у подавляющего меньшинства они все-таки есть.

Как это случилось в Индонезии, где с октября 1965-го по март 1966-го были систематически уничтожены, по разным источникам, от пятисот тысяч до миллиона человек, заподозренных в симпатиях к коммунистам.

Книга американского журналиста Винсента Бевинса посвящена тому, какую роль в этом радикальном волеизъявлении чуть не свергнутого коммунистами правительства Индонезии сыграла внешняя сила — ЦРУ. Для американцев индонезийское поле битвы холодной войны было даже большим приоритетом, чем Вьетнам: Индонезия на тот момент — четвертое по населению государство с третьей по количеству членов коммунистической партией. Опираясь на документы, с которых не так давно сняли гриф секретности, Бевинс реконструирует чрезвычайно циничную стратегию «ястребов», которые нашептали армии генерала Сухарто идею устроить самый настоящий геноцид, жертвами которого стали по большей части вообще никак не связанные с радикалами граждане.

Как итог: по заданному направлению коммунисты обезврежены, страна завалена горами трупов, а крупнейшее в регионе государство Индонезия до сих пор начисто лишено политической субъектности на международном уровне. Обличительный гнев автора этой книги совершенно понятен, антиимпериалистический пафос тоже подкреплен объективными массивами данных. И все же за чтением этого замечательного труда не покидает одна неуютная мысль.

Да, несчетны преступления американской военщины, нет прощения ястребам Госдепа, но все же в пределах этой книги остается приоткрытым следующий вопрос. Антикоммунистические карательные акции в Индонезии продолжались, напомним, полгода: даже если брать по нижней планке, нехитрый подсчет подсказывает, что за один день геноцида в среднем уничтожалось почти три тысячи заподозренных в сотрудничестве с коммунистами. Где же нашлось столько желающих истреблять своих соотечественников в промышленных масштабах?

Бевинс списывает этот не самый удобный вопрос на неистовую силу пропаганды, которая, опять же, велась по методичкам, спущенным сверху всемогущим вашингтонским обкомом. Не слишком ли всемогущ вашингтонский обком в такой картине мира? Не слишком ли ничтожна ответственность простого исполнителя ныне забытого геноцида?

Больше вопросов, чем ответов.

«Народ на Бали знал, что в том, как началось насилие, было что-то очень подозрительное. Людей убивали большими мачете. Мачете не местное оружие для этого острова. Балийцы используют клеванг, более узкий местный нож. Кто-то должен был привезти тяжелое оружие с другого острова. Как и повсюду, местные жители участвовали в убийствах. <...> Мачете прибыли примерно тогда же, когда на Бали развернулась военная антикоммунистическая кампания пропаганды, координируемая на уровне всей страны. Прошел слух, что женщины из „Гервани“ собираются торговать собой, чтобы скупать оружие для коммунистического мятежа, соблазнять и кастрировать солдат».

Иосиф Бродский. Демократия! Драматургия. СПб.: Пламень, 2023

Когда Иосиф Бродский не писал свои выдающиеся поэтические произведения и не диктовал Стивену Кингу очередной том «Темной башни», он сочинял драматургические произведения, также известные как пьесы.

Когда Иосиф Бродский не писал свои выдающиеся поэтические произведения и не диктовал Стивену Кингу очередной том «Темной башни», он сочинял драматургические произведения, также известные как пьесы.

Пьесы эти не так широко известны, как стихи Бродского или «Темная башня». Возможно, это как-то связано с тем, что художественное качество их заметно уступает вышеперечисленным производным творческого гения американского нобелиата советского происхождения.

Как бы то ни было — вот собрание вроде бы всех драматургических произведений Иосифа Александровича. Заглавие сборнику дала пьеса «Демократия», про которую Яков Гордин однажды заметил: «„Демократия!“ — отнюдь не элементарный памфлет. Бродского всегда, а в то время — и особенно применительно к России — мучила мысль об опасности расчеловечивания. Он говорил и писал об этом. И внутренний сюжет пьесы развивается именно в этом направлении — от „гастрономической демократии“, которую исповедуют персонажи, до вполне материального „стремления в животные“. Один из признаков этого процесса — умение упростить, вульгаризировать и приспособить к сиюминутной выгоде любую идею».

Формально все это, конечно, что-то в духе Ионеско. Но над глыбами характерных приемов, набивших оскомину еще при жизни Бродского, все же постоянно и отчетливо видна узнаваемая тень оттопыренного мизинца Иосифа Александровича.

«Петрович идет к телефону и набирает номер.

Медведь отворачивается от окна.

А? Чего? Сколько тысяч? Двадцать — тридцать? Молодежь, говоришь? В коже? Чего? Возбужденные? Поддатых много? Транспаранты и лозунги? Ага. Не понимаю, повтори. Не понимаю, повтори по буквам. Что значит — иностранные? Го хоум, что ли? Повтори, говорю, по буквам. Так. Хэ. Е. Вэ. И. Эм. Е. Тэ. А. Эл. Опять Эл? Да, записал. Нет, не понимаю. Абракадабра. ХЕВИ МЕ ТАЛЛ, что ли? Цецилия! ХЕ-ВИ-МЕ-ТАЛЛ».

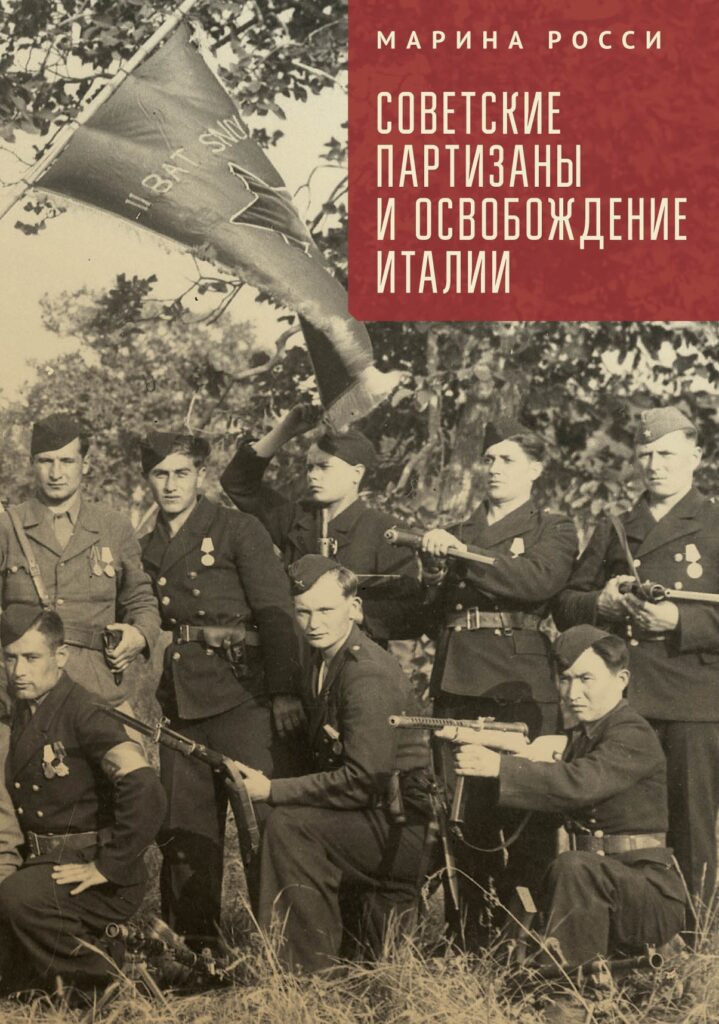

Марина Росси. Советские партизаны и освобождение Италии. СПб.: Алетейя, 2023. Перевод с итальянского Михаила Талалая. Содержание

Кажется, про участие новозеландского батальона маори в боях на итальянском фронте Второй мировой в наших краях знают больше, чем о том, какую роль сыграли в движении Сопротивления на Апеннинах советские граждане. Причина этого понятна: костяк «русского» (а в русские итальянцы тогда записывали всех, кто родился в СССР) партизанского движения на юге Европы составляли солдаты, бежавшие из фашистского плена. Одна только стигма пленения делала их на родине, извиняемся за выражение, фигурой умолчания. Это во-первых.

Кажется, про участие новозеландского батальона маори в боях на итальянском фронте Второй мировой в наших краях знают больше, чем о том, какую роль сыграли в движении Сопротивления на Апеннинах советские граждане. Причина этого понятна: костяк «русского» (а в русские итальянцы тогда записывали всех, кто родился в СССР) партизанского движения на юге Европы составляли солдаты, бежавшие из фашистского плена. Одна только стигма пленения делала их на родине, извиняемся за выражение, фигурой умолчания. Это во-первых.

А во-вторых, в сталинские послевоенные годы, когда железный занавес благополучно опустился, любое упоминание о подвигах на чужбине не под официальным красным флагом сразу становилось «нежелательным».

Из-за всех идеологических пертурбаций тех лет до сих пор картина Победы и того, чьей кровью она добывалась, остается вопиюще неполной. Книга Марины Росси — очередной кирпичик, выстраивающий здание подлинной памяти на месте руин наших фантомных представлений о той войне. Она сообщает: да, «русские» партизанили в Италии, да, добивались успехов, да, вернувшись домой, ждали, что их встретят с цветами, да, спасибо им никто за это не сказал.

«Тихон Гостев (из Воронежской области), боец советского отряда из 42 человек в составе дивизии Валь-Чено, подытоживает свои воспоминания следующим образом: «Мы рассказывали итальянским товарищам свои сокровенные мысли, говорили о жизни в СССР, о колхозах, о том, какое удовлетворение приносит совместная работа и работа на себя. Итальянцы были поражены: как это можно лечиться бесплатно? Как можно отправить детей в школу, не потратив ни сольдо? И особенно смущало их то, что среди нас не было ни бедных, ни богатых. Это обстоятельство было для них просто немыслимо».