Гуманная непреклонность: Александр Воронский между Шаламовым и Лениным

Об автобиографической книге забытого писателя-большевика

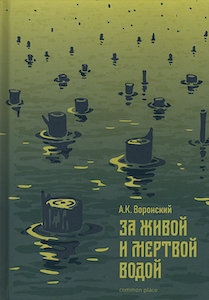

Что представляет собой автобиографическая книга Александра Воронского «За живой и мертвой водой»? Недавно она вновь увидела свет без купюр благодаря издательству «Common Place», научно-просветительскому журналу «Скепсис» и внучке Воронского Татьяне Ивановне Исаевой, которая много лет занимается популяризацией работ деда, издавая их за свой счет.

Воспоминания старого большевика?

Да.

Александр Константинович Воронский (1884–1937) был профессиональным революционером, участником подпольной борьбы 1905–1907 годов, одним из делегатов инициированной Лениным VI Всероссийской конференции РСДРП (Пражской конференции) 1912 года, на которой произошла консолидация большевистских сил партии и, по сути, окончательное оформление их в отдельную партию большевиков.

Живой документ неоднократно оболганной и до конца не понятой нами эпохи?

Да.

Как и революционные события 1905–1907 годов, как Февральская и Октябрьская революции, двадцатые годы двадцатого века в истории нашей страны рассматриваются современной массовой культурой как разрозненные временные отрезки, для которых уже готовы наборы штампов. Поэтому так важно сегодня искать, издавать и читать книги, подобные «За живой и мертвой водой».

Энциклопедия социальных типов и характеров?

Да.

Это почти пятьсот страниц разговоров, споров, случайных встреч, знакомств с совершенно разными людьми: малолетними бунтовщиками, священниками, революционерами самых разных типов, крестьянами, жандармами...

Возможно, стоило бы перечислить то, чем книга «За живой и мертвой водой» точно не является.

В книге описывается борьба 1905–1912 годов, но повествование не похоже на традиционное выхолощенное изложение революционных событий.

Воронский сделал очень много для молодой советской литературы, а его автобиографическая книга — это не кастрированные цензурой и (или) самоцензурой воспоминания талантливого литератора.

Воронский — создатель и редактор первого в Советской России «толстого» литературного журнала «Красная новь»; основатель литературной группы «Перевал», в которую в свое время входили и Михаил Пришвин, и Эдуард Багрицкий, и Дмитрий Кедрин, и многие другие значительные литераторы; замечательный критик, предостерегавший молодую советскую литературу как от субъективности и болезненности символизма, так и от грубости примитивного бытописательства; призывавший не отрекаться от богатого наследия литературы XIX века и не считать искусство лишь средством для пропаганды классовой борьбы.

Воронский поднимает огромное количество проблем — как общих, так и частных, связанных с трудностями взросления, превращения юноши в самостоятельного человека, который обязан брать на себя ответственность за собственные мысли и действия; с отношениями в коллективе, с осознанием себя частью коллектива. Не винтиком, не кирпичиком системы, а живым элементом, который должен бороться и за себя, и за коллектив, за все общество и за каждого отдельного человека.

Книга начинается с семинарского бунта 1905 года в Тамбове. Воронский вспоминает события своей юности после исключения из семинарии, жизнь с «товарищами по несчастью» в стихийно организованной коммуне, работу «при таинственном и могущественном Центральном комитете» в Санкт-Петербурге, происшествия, связанные с Октябрьским манифестом, подпольную борьбу, многочисленные встречи с рабочими, когда порой было непонятно, кто кого мог лучше научить жизни; обыски, суд и ссылку; приезд в Москву, скитания и трудное возвращение к подпольной борьбе, к товарищам; знакомство в Саратове с матерью Ленина и его сестрой Марией Ильиничной, с революционером и близким другом последней Станиславом Кржижановским.

Сегодня даже многие их тех, кто не скрипит зубами от злобы при упоминании советского прошлого (что уж говорить о тех, кто скрипит), полагают, что и самые просвещенные и гуманистически настроенные революционные деятели были заражены некой манией величия, упрямым стремлением перекроить весь мир, наплевав на личное счастье отдельных людей.

Воронский показывает нам, какая жестокая борьба в действительности велась тогда в головах и сердцах, как страшно было забыть о счастье для каждого в погоне за иллюзорным счастьем для всех. В дни юности Воронского, уже после исключения его из бурсы и жизни в «коммуне», но еще до участия в настоящем подпольном революционном движении, эти проблемы касались только его частной жизни. Например, он сталкивается с ними, когда после долгой разлуки приезжает к семье, чтобы в последний раз повидаться с умирающей сестрой. Желание показать суть многочисленных душевных конфликтов — одна из причин, по которым автор «раздваивает» повествователя. Рассказ ведется от лица Саши «Вороньского», но одного из главных героев и основных собеседников Саши, профессионального подпольщика Валентина, можно назвать альтер эго самого автора.

Яркий, волевой, умный, начитанный Валентин действительно играет в книге огромную роль, и благодаря этому персонажу мы лучше понимаем, что творилось тогда в душах молодых людей, которым изо дня в день приходилось принимать множество тяжелых решений, быть одновременно гуманными, сочувствующими, но и жесткими, непреклонными. В том числе и в голове самого Александра Воронского.

Он написал «За живой и мертвой водой» только в 1926—1927 годах. За его плечами — революция 1917 года, Гражданская война, работа в Одессе, в губисполкоме Иваново-Вознесенска, в ивановской газете «Рабочий край». С проблемами, которые в годы его юности еще только назревали, он уже успел столкнуться непосредственно. Они обострились и оставались нерешенными. Не было снято трагическое противоречие революции: верное, но бесконтрольное классовое чувство оборачивается именно тем, с чем в себе и в коллективе должен бороться настоящий революционер.

С неподдельным сочувствием, с тревогой и надеждой пишет Воронский о людях, «...обреченных революцией стоять на малых, почти незаметных постах, но всегда ведущих к гибели». Он в 1923 году примкнул к Левой оппозиции в ВКП(б), а во второй половине 1920-х писал о революционных событиях 1905–1907 годов — параллель очевидная. Не случайно Варлам Шаламов, с большим уважением относившийся к Воронскому и знавший его лично, писал: «Так называемая оппозиция, молодое подполье, в первую очередь нуждалась в самых популярных брошюрах с изложением элементарных правил конспирации». По мнению Шаламова, Воронский хотел «...быстро написать катехизис подпольщика, где читающий мог научиться элементарным правилам конспирации, поведению на допросах». Усомниться в обоснованности таких мыслей крайне трудно. Печальная ирония заключается в том, что рассказ о борьбе с обстоятельствами жизни, собственными страхами, сомнениями, общим врагом, и с частным, личным, стал настольной книгой для «молодых подпольщиков тех дней», то есть для оппозиционеров конца 1920-х годов.