Готовьтесь, списки

О «100 ужасах Станислава Зельвенского»

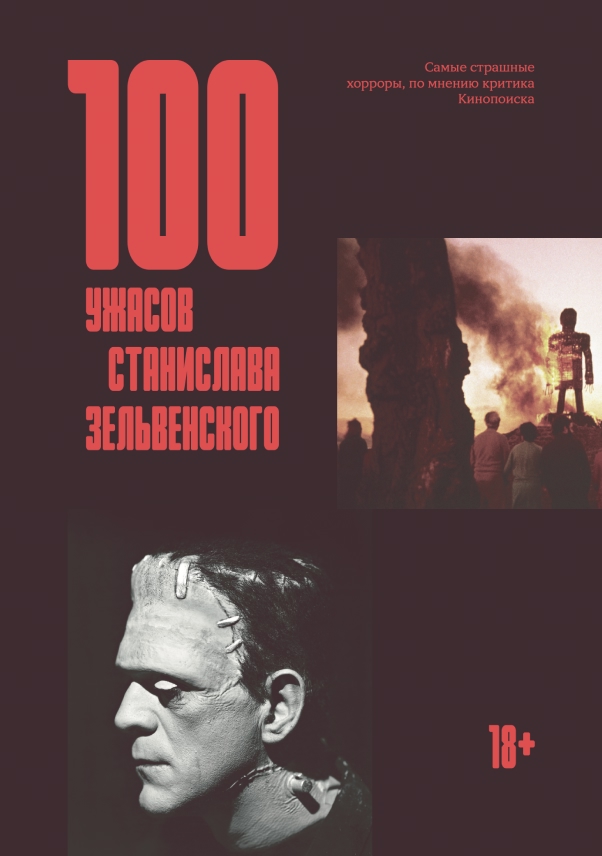

Кадр из фильма «Плетеный человек», 1973

Станислав Зельвенский — один из самых популярных российских критиков, завоевавший внимание публики умением равно глубоко судить о кино «высоком» и «низком», «авторском» и «развлекательном». В своей новой книге он обращается к жанру, в котором эти условные границы и вовсе стерты. Речь идет, естественно, о хорроре — многоликом чудище, выбравшемся из бездн кинематографического бессознательного. Своими частными соображениями о «100 ужасах Станислава Зельвенского» с читателями «Горького» делится Эдуард Лукоянов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Станислав Зельвенский. 100 ужасов Станислава Зельвенского. СПб.: Подписные издания; М.: Кинопоиск, Яндекс Книги, 2025. Содержание

Давным-давно автора этих строк отправили на своего рода курс повышения квалификации, организованный одной бигтех-компанией. На нем ученые люди уверенно рассказывали, что время больших нарративов закончилось, будущее журналистики — за «списками». Следовательно, говорили они, если хотите быть актуальными авторами, забудьте про интервью и репортажи, составляйте списки всего подряд: «От полости до барина: 37 самых красивых слов русского языка»; «Не только прободная язва: 14 самых неприятных заболеваний ЖКТ»; «Карандаш, Мутурганчик, Бим и Бом: 10 великих советских клоунов». Можно представить, какое будущее уже тогда ждало читателя, и без того натренированного потреблять горы информационного мусора.

Впрочем, бывают списки и куда более коварные, маскирующиеся под источник самых объективных мнений самых авторитетных экспертов. Вы наверняка сами не раз внимательно изучали списки, скажем, «ста самых лучших фильмов всех времен по версии тысячи профессиональных критиков такого-то журнала». Созданные вроде бы в образовательных целях, в конечном счете они оставляют «простого» (непрофессионального) зрителя, к которому адресованы, с чувством того, что, видимо, он дурак, раз не понимает величия «Человека с киноаппаратом» или «Наудачу, Бальтазар». Или, что даже хуже, с мыслью, будто самое массовое из искусств в действительности искусство элитарное, доступное только привилегированным интеллектуалам, классовым врагам. Так погоня за объективностью оборачивается производством картины, предельно далекой от реальности.

Кинокритик Станислав Зельвенский тоже не в восторге от всевозможных топов, загоняющих в крайне жесткие (и столь же искусственные) рамки и автора, и читателя, и сам материал. Но против логики агрегаторов не попрешь, ее можно только концептуально обыграть — что он и делает в «100 ужасах». Зельвенский сразу же уведомляет: фильмы, отобранные для книги, — это ни в коем случае не «лучшие» ленты в истории жанра. Более того, это даже не сотня «любимых хорроров критика Зельвенского». Пожалуй, этой книге можно дать такое определение: история самого демократичного жанра кино, написанная столь же демократичным языком интернет-рецензий синефилом, не делящим зрителей на «насмотренных» и «дилетантов». Подобное разделение и правда кажется странным в постсоветской России, когда все потребляли все и, включив телевизор, можно было увидеть подряд комедию Чарли Чаплина, боевик с Марком Дакаскосом, «Декамерон» Пазолини и «Калигулу» Тинто Брасса, «Гражданина Кейна» и четвертую часть «Зубастиков». Ну а неконтролируемый рынок пиратского видео расширял все эти потоки до поистине полубезумных пределов.

Неудивительно, что на ту же эпоху пришелся расцвет многочисленных книг-путеводителей, не дававших зрителю заплутать в этом дикорастущем лесу между «Заводным апельсином» и «Адом каннибалов». Цель таких книг, не всегда отличавшихся высоким качеством, была дидактическая (и, естественно, коммерческая). Зельвенский же от дидактики решительно отказывается, приглашая читателя не на урок теории кино, а на доверительный, но при этом вдумчивый разговор о наших вкусах, симпатиях, антипатиях и, конечно же, страхах.

Фильмы ужасов для этого подходят как никакой другой жанр. Сам по себе хоррор — и трудный ребенок кинематографа, и демонстрация его технического и эстетического многообразия. Снять хороший фильм ужасов можно без крупного бюджета, выдающихся актеров, оригинального сценария — в общем, без всего того, с чем обычно ассоциируется качественный продукт. Более того, чтобы быть хорошим, хоррору вовсе не обязательно быть хорошим — и в этом его притягательная хулиганская сущность. Хоррор интернационален: снятый в Индонезии фильм способен напугать американца (даже если он не поймет и доли культурных особенностей) — и наоборот: чтобы понять ужас «Молчания ягнят» не нужно знать, что такое Куантико и кем был исторический Буффало Билл. Наконец, хоррор может быть политическим памфлетом, философским манифестом, сатирой, социальным комментарием — а может не комментировать ничего, кроме себя в своей самодостаточности.

Главное достоинство «100 ужасов» заключается в том, что Зельвенский филигранно учитывает все эти свойства жанра, стремясь в ограниченный лимит вписать как можно больше разноплановых картин (впрочем, сознательно отказываясь заходить на территорию откровенного экстрима). Теплые слова у него в равной степени находятся для общечеловеческой классики («Ведьмы» Беньямина Кристенсена, «Вампир» Дрейера), нишевых лент («Возвращение живых мертвецов» Дэна О’Бэннона, «Людоед» Антонии Берд), кинотеатральных блокбастеров 2000-х («Спуск» Нила Маршалла, «Хостел» Элая Рота), видеосалонных «бэшек» («Тыквоголовый» Стэна Уинстона, «Демоны» Ламберто Бавы) и так далее. Однако это равновесие достигается Зельвенским благодаря его субъективности. Он не оглядывается на мнение коллег и тем более не отстраняется от материала, без обиняков расписываясь как в тотальной любви к старшему Кроненбергу или нестандартной «королеве крика» Мии Гот, так и в настороженном отношении к продукции студии A24 — визуально богатой и «возвышенной», но и правда какой-то пустоватой.

Конечно, у такого подхода есть известная обратная сторона. Можно не сомневаться, что всякий читатель найдет для себя в «100 ужасах» не только что-то ценное, но и мощный источник раздражения. Так, лично нам показались преувеличенными восторги Зельвенского по поводу «Хижины в лесу» Дрю Годдарда, за каких-то тринадцать лет состарившейся заметно хуже других постмодернистских ужасов вроде седьмого «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крейвена (тоже есть в книге), его же «Крика» (в книгу не включен сознательно) или, например, «Телемертвецов» Роберта Скотта — полузабытого шедевра эпохи VHS, легко уделывающего едва ли не любой из современных метахорроров.

Кому-то точка зрения Зельвенского и вовсе покажется «вкусовщиной». Но лично мы не видим в этом ничего плохого — «вкусовщина» всегда честнее обезличенных «объективных» списков, за которыми, как считают медиакорпорации, (вечно отложенное) будущее диалога между автором и читателем, из которого уверенно исключается последний. Зельвенский никогда не исключает читателя из своего текста и потому прекрасно его видит. А это всегда несомненное достоинство для критика, когда он всерьез одержим демоном искусства.