Государство — навсегда

Рецензия на книгу Ричарда Лахмана «Государства и власть»

Ричард Лахман. Государства и власть. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020

Государство пятисотлетней выдержки

Чтобы концепция государства Лахмана была предельно наглядной, сравните две карты Европы — современную и, скажем, VI века нашей эры, сразу после распада Римской империи. Первое отличие можно заметить невооруженным глазом: в наши дни вся обитаемая территория земной поверхности разделена между государствами — на карте же раннего Средневековья будет много пространств, свободных от государственного присутствия. Однако отмеченные на карте VI века государства — например, варварские королевства франков, бургундов, готов и прочих племен, разделивших территорию Западной Римской империи, — нельзя, как подчеркивает Лахман, назвать государствами в современном смысле.

Чтобы концепция государства Лахмана была предельно наглядной, сравните две карты Европы — современную и, скажем, VI века нашей эры, сразу после распада Римской империи. Первое отличие можно заметить невооруженным глазом: в наши дни вся обитаемая территория земной поверхности разделена между государствами — на карте же раннего Средневековья будет много пространств, свободных от государственного присутствия. Однако отмеченные на карте VI века государства — например, варварские королевства франков, бургундов, готов и прочих племен, разделивших территорию Западной Римской империи, — нельзя, как подчеркивает Лахман, назвать государствами в современном смысле.

Исторические карты, изображающие мир начала эпохи Модерна, в этом смысле есть не более чем перенос в прошлое привычных для нас атрибутов государства, поэтому первая глава книги Лахмана, посвященная Античности и Средним векам, носит название «Когда государств еще не было». Для понимания этого надо обратиться не к современным историческим картам, а к генеалогическим древам европейских династий — попробуйте-ка сходу разобраться в запутанной иерархии всех этих герцогов, маркграфов и виконтов, для которых короли действительно были первыми среди равных.

Еще в начале XV века Европа, подобно остальному миру, была крайне децентрализована, напоминает автор: «Политические институты либо имели локализованный характер, контролируя группы или места, где счет обитателей доходил самое большее до тысяч, либо представляли собой огромные образования, утверждавшие религиозные, культурные и патримониальные притязания в отношении миллионов, однако на деле имевшие возможность распоряжаться лишь малой частью доходов, трудовых ресурсов или внимания своих подданных. Всем политическим образованиям (племенам, городам-государствам, империям и феодальным королевствам) мешало то, что у их способности принудительно добиваться лояльности либо от своих агентов, либо от своих подданных существовали жесткие пределы».

Таким образом, создание современных государств на рубеже XV–XVI веков действительно было квантовым скачком, и здесь Лахман стоит в одном ряду с теми своими коллегами по историко-социологическому цеху, которые считают возникновение капиталистической мировой системы — а современное государство есть один из ее ключевых атрибутов — одним из поворотных моментов в истории человечества. Господство государств в Европе, а потом и во всем мире, началось как раз в то самое время, когда капитализм вытеснил все прочие способы производства, причем образование государства началось именно в XVI веке и в Западной Европе, а не где-то еще. Только тогда и только там государствам удалось установить контроль в четырех сферах: присвоение ресурсов посредством налогообложения, призыв граждан на военную службу, создание национальной идентичности и развитие национальных культур.

Таким образом, Лахман выходит далеко за рамки того классического определения государства, которое дал в работе «Политика как призвание и профессия» Макс Вебер — «отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как средство». Государства, утверждает Лахман, не просто используют насилие и устанавливают нормы и не просто стремятся к монополии в обеих этих сферах — они стремятся создать социальную действительность, в которой имущественные притязания каждого подданного и их гражданские права и свободы, включая само право на жизнь, существуют только в контексте их правового статуса. Наглядным воплощением этого принципа является тотальность современного статуса гражданства: каждый сегодняшний житель планеты априори является гражданином того или иного государства и даже так называемые «лица без гражданства» определяются в отношении государств, гражданами которых они некогда были.

Ричард Лахман

Ричард Лахман

Еще критичнее Лахман относится к знаменитой теории Макса Вебера о связи духа капитализма с протестантской этикой: «Социологи и историки весьма по-разному относятся к основному положению веберовской „Протестантской этики”. Первые, обычно несведущие в истории Европы раннего Нового времени, принимают его за чистую монету. В большинстве курсов социологии оно все еще преподносится как что-то основательное. Напротив, „все историки, — пишет Фернан Бродель, — были против этой хлипкой теории... Она очевидным образом ложна”. Историки правы».

Но при этом автор не раз предупреждает, что связь государства с капитализмом не следует трактовать в духе прямолинейного марксизма и видеть в государстве исключительно инструмент в руках господствующего класса, некий коллективный орган управления делами буржуазии. Образование государств, с точки зрения Лахмана, не было и единым проектом стремившихся к величию правителей — государство стало порождением конфликта множественных элит. Как это происходило в Западной Европе, Лахман детально показывает в своей книге «Капиталисты поневоле», где детально продемонстрировано, что первыми капиталистами были представители старых феодальных элит, которым после европейского кризиса XIV века пришлось искать для себя новые источники доходов.

Иную траекторию формирование государств приобрело в Восточной Европе, включая Россию, где пространство для конфликта элит и классов было гораздо уже: «Образование государства в России и многих странах Восточной Европы представляло собой процесс аристократической реорганизации, который был направлен как против крестьянства, так и против самих аристократов, ликвидируя у знати удобные возможности создавать фракции или формировать альянсы с другими элитами вне государства. Данный процесс был возможен, потому что не существовало крепких региональных элит или фракций, представлявших провинции либо связанных с духовенством или городскими купцами, а поэтому ни одна элита не была в состоянии блокировать государствообразование».

Эта специфика государствообразования задала глубокую колею для последующей российской истории. В момент распада СССР капиталистический класс в чистом виде так и не появился — собственники новоявленного частного бизнеса сохранили связи с государственной элитой. В результате большинство постсоветских государств «либо получили выборы, которые были фальшивыми или неполноценными в силу ограничений свободы слова и организации, как в России при Путине, либо стали откровенными диктатурами, как в большинстве центральноазиатских республик».

Будущее капитализма без гегемонии

Книга «Государства и власть» была написана в 2010 году и во многом стала реакцией Ричарда Лахмана на глобальный финансовый кризис 2008 года, последствия которого пришлось ликвидировать правительствам разных стран. Тогда же набрала популярность такая расхожая ныне тема, как закат гегемонии США, которой в книге Лахмана посвящено немало страниц. Однако, в отличие от Джованни Арриги, книга которого «Адам Смит в Пекине» после кризиса 2008 года не раз цитировалась в связи с усиливающимися претензиями Китая на роль нового глобального гегемона, Лахман склоняется к мнению, что в новой конфигурации капитализма места единственному гегемону не будет вовсе. Тем самым он ставит под определенное сомнение теорию смены циклов гегемонии, созданную тем же Арриги и Валлерстайном, в рамках которой приход нового гегемона неизменно сопровождается большой «тридцатилетней войной».

Гегемония США, если экстраполировать текущие тенденции, обречена, признавал Лахман десять лет назад. Но в то же время, по-видимому, крайне маловероятно, что два потенциальных претендента на гегемонию в XXI веке — Китай и Евросоюз — смогут мобилизовать для этого все, что нужно: «Нет такой армии, которая может бросить вызов американцам или потеснить их военную силу. Европейские избиратели не одобрят те издержки для бюджета либо не будут с пониманием относиться к тем людским потерям, которые позволили бы европейским военным вмешиваться в серьезные войны, о чем свидетельствует ограниченная заинтересованность, проявленная Европой к войнам на Балканах в 1990-х или в Афганистане в 2000-х годах. Вялый отклик ЕС на муки его новых восточноевропейских членов после финансового кризиса 2008 года — это знак, что ЕС не будет делать инвестиций в тех объемах, в каких это делали прежние гегемоны для стабилизации мировой экономики под их руководством».

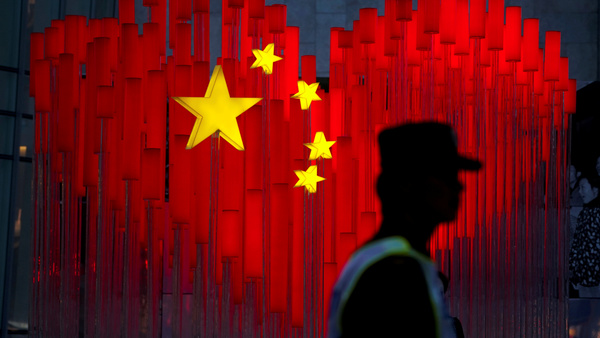

Что же касается Китая, то его возможности, связанные с набором и развертыванием военнослужащих, почти наверняка больше, чем у США и ЕС, признает Лахман, но при этом напоминает, что китайский режим не проверял народную реакцию на войну уже очень давно — с тех пор, как вторгся во Вьетнам в 1979 году. К тому же «стратегические расчеты постоянно меняет ядерное оружие, и как США никогда не воевали с Советским Союзом, так и сегодня невозможно, чтобы какие-либо из главных ядерных держав вступили друг с другом в прямую конфронтацию. В любом случае преимущество Китая имеет экономический характер, и, в отличие от крепости западных имперских держав, сохранение и расширение этого преимущества не зависит от военной силы».

Все три потенциальных гегемона — США, ЕС и Китай — будут неспособны бороться за гегемонию в грядущие десятилетия, уверен Лахман: этим великим державам придется довольствоваться меньшим. Они смогут доминировать только в своих региональных сферах влияния, где им придется соперничать с державами помельче (в особенности с Россией), главенствующими в собственном «ближнем зарубежье». Такой геополитический расклад, полагает Лахман, можно считать хорошей новостью для государства в его нескончаемой борьбе за интеграцию разношерстных элит и против ускользающего от его фискальных сетей капитала, не имеющего родины: «Если мировая система останется без гегемона, баланс между государством и капиталом сдвинулся бы тогда еще больше в пользу государства. В грядущую постгегемоническую эпоху патовая ситуация элит, которые были раздроблены и дезорганизованы иностранной интервенцией и финансиализацией, вероятно, пойдет государствам на пользу».

Все три потенциальных гегемона — США, ЕС и Китай — будут неспособны бороться за гегемонию в грядущие десятилетия, уверен Лахман: этим великим державам придется довольствоваться меньшим. Они смогут доминировать только в своих региональных сферах влияния, где им придется соперничать с державами помельче (в особенности с Россией), главенствующими в собственном «ближнем зарубежье». Такой геополитический расклад, полагает Лахман, можно считать хорошей новостью для государства в его нескончаемой борьбе за интеграцию разношерстных элит и против ускользающего от его фискальных сетей капитала, не имеющего родины: «Если мировая система останется без гегемона, баланс между государством и капиталом сдвинулся бы тогда еще больше в пользу государства. В грядущую постгегемоническую эпоху патовая ситуация элит, которые были раздроблены и дезорганизованы иностранной интервенцией и финансиализацией, вероятно, пойдет государствам на пользу».

Но остается, добавляет Лахман, и одно величайшее неизвестное: будет ли иметь место значительная народная мобилизация? Здесь он вновь обращается к построениям Валлерстайна и Арриги, которые обращали внимание на то, что во всех предыдущих кризисах гегемонии ярко проявлялись антисистемные движения. Если эта тенденция повторится, предполагал Лахман в 2010 году, сохранится потенциальная возможность, что государства введут сильные программы перераспределения и реформирования с заметным увеличением государственного потенциала и продлением предоставления социальных пособий и льгот. «Решающим фактором исторического изменения станет динамика народной мобилизации. Народная политика крайне непредсказуема, но ее, а стало быть, и государства, формирует человеческая воля», — прогнозирует Лахман на последних страницах своей работы.

Спустя десять лет после выхода в свет книги «Государства и власть» можно сказать, что прогноз сбылся ровно наполовину: антисистемные движения действительно ширились, но государство не слишком торопилось что-то делать с увеличивающимся неравенством — хуже того, по всему миру стали заметнее тенденции нарастающей приватизации государства, что, в сущности, исключает те самые «сильные программы перераспределения и реформирования». Долгожданным моментом истины может стать пришествие коронавируса, но эту роль уже точно не сыграли обсуждавшиеся еще недавно риски, связанные с изменением климата, которым в книге Лахмана тоже уделено достаточно внимания. Скорее действия правительств в духе введения очередных изъятий у своих граждан под предлогом «борьбы за экологию» лишь стимулировали новые волны антисистемных движений наподобие «желтых жилетов», но их организационный ресурс пока определенно не идет ни в какое сравнение с тем, что есть у государства.

Кстати, о рисках пандемии Лахман тоже упоминает, цитируя в заключительной части своей книги доклад Национального разведывательного совета США 2008 года, где предсказывается, что к 2025 году мировая геополитическая «система будет многополярной с многими кластерами как государственных, так и негосударственных игроков, <...> включая бизнес-круги, племена, религиозные организации и даже криминальные сети». В этом же документе говорилось, что такие бедствия, как пандемия, могут привести к увеличению числа «внутренних или трансграничных напряженностей и конфликтов, так как нации изо всех сил — с ухудшающимся потенциалом — добиваются контроля за передвижением населения, спасающегося от инфекций или стремящегося сохранить доступ к ресурсам».

Такой прогноз во многом совпадает с тем, что происходит у нас на глазах, равно как и с другими прогнозами Лахмана. «В том или ином месте мира, — полагает он, — государства будут становиться все мощнее, потому что они — единственные организации, способные опекать экономическое развитие, предоставлять социальные пособия и оберегать своих граждан от хищнических иностранных инвесторов, равно как и от результатов экологических катастроф, где бы они ни случались. Государства не обессилят против транснационального капитала или международных учреждений. Не впадут они и в анархию, разве только в каких-то обособленных регионах. Они не сольются в одно мировое правительство и не откажутся от еще каких-то сторон своего суверенитета в пользу международных либо региональных органов». В этом смысле реакция государств на глобальную пандемию вполне показательна — сейчас они просто наверстывают упущенное в период неолиберальной глобализации, хотя без эффективного решения проблемы неравенства государствам предстоит принять еще не один вызов со стороны антисистемных движений.