Эссе о Хандке

Эссе Ивана Щеглова об эссе Петера Хандке и Петере Хандке как эссеисте

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

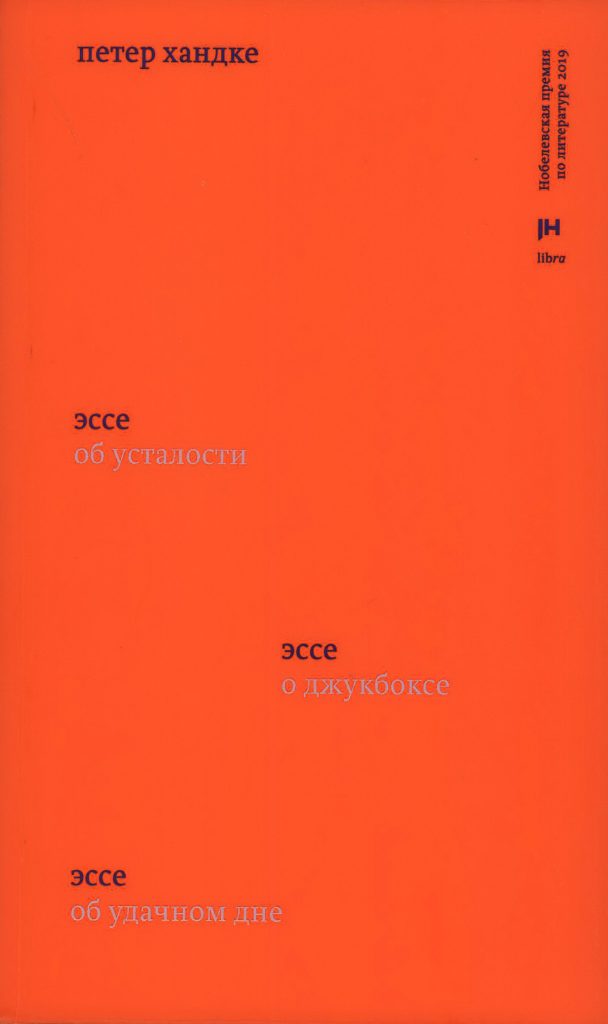

Петер Хандке. Три эссе. Об усталости. О джукбоксе. Об удачном дне СПб. — М.: Jaromír Hladík press; libra. Перевод с немецкого Веры Котелевской

«Милый Хандке, дорогой Петер» — так думает отечественный читатель, видя на прилавках новую книгу Петера Хандке. Впрочем, дальше в этом тексте я не буду говорить от лица воображаемого множества, ограничившись собой.

«Милый Хандке, дорогой Петер» — так думает отечественный читатель, видя на прилавках новую книгу Петера Хандке. Впрочем, дальше в этом тексте я не буду говорить от лица воображаемого множества, ограничившись собой.

Чтение Хандке располагает на задумчивый личный лад. Сначала была книга «Второй меч». Я ехал в вагоне метро и читал ее. Приблизившись к пятидесяти страницам, я задумался о прочитанном. И испытал торжественное чувство радости. Текст был написан великолепно, но при этом оставалось неясным, к чему ведет автор. Ничто не складывалось в единую картину. Из отрывочных мыслей героя книги ничего не проступало. Тогда я понял, что привычная ясность может быть по-своему утомительной, когда ты сразу считываешь функциональную задачу каждого фрагмента текста — и не можешь избежать понимания. Хандке могучими руками разорвал эту цепь.

Но он не претендовал и на сложность. Или не имел такой потребности. В центре текста человек, все внимание ему, дочитанный «Второй меч» сложился в одну картину. Просто это внимание старается действовать исходя из устройства человека, а не литературных штампов. Но это я понял позже, поразмыслив, а тогда оставался один на один со своим приятным удивлением от текста. Чуть помешкав, оно вылилось в потребность купить следующую книгу — «Три эссе».

Эссе об усталости. Выбор темы заслуживает всяческого уважения. Мысли об усталости или усталость от мыслей? Оба варианта сложились, и его чтение шло с удовольствием, но смысл не оседал в памяти. Это хорошо или плохо? Это говорит больше о тексте или обо мне, читателе? Усталость влияет на память или может влиять.

Центральное место в книге Хандке занимает 70-страничное «Эссе о джукбоксе», более похожее на повесть. Три эссе написаны с 1989 по 1991 год, «эпоху глобальных исторических сдвигов» — уточняют издатели в аннотации. Об этом говорит и Петер Хандке. Поставив целью написать эссе о джукбоксе, он отправился в путешествие по далеким иноземным провинциям. Джукбокс — это предмет из его прошлого, уже почти отсутствующий в настоящем. Хандке задается вопросом, почему он взялся за это эссе именно сейчас:

«Подходил к концу 1989 год, по всей Европе изо дня в день столь многое и столь, казалось бы, легко менялось, что он представлял, как некто, перестав следить за новостями, например добровольно заточив себя для написания научного труда или проведя несколько месяцев в коме после аварии, при чтении первой же газеты принял бы ее за экстренный выпуск, в котором рассказывалось, как сокровенные мечты порабощенных и разделенных народов за ночь стали реальностью... Пару недель назад один знакомый из Германии, взволнованный предстоящей поездкой к открывшейся в одночасье Берлинской стене с целью стать „непосредственным свидетелем Истории“, упрашивал его отправиться с ним, чтобы „достоверно запечатлеть“ события в „образах и слове“; и что же?.. Он хотел написать о таком отрешенном от мира предмете, как джукбокс, о вещи для „беглецов из мира“, как он говорил, об игрушке, в которую, если верить литературе, „охотнее всего играли американцы“, но лишь в короткий период „лихорадки субботнего вечера“ после окончания войны. Существовал ли сегодня, когда каждый день был исторической датой, кто-то смешнее, потеряннее его?»

Написанное все больше вызывало у меня восторг. В эссе о джукбоксе Хандке пишет о себе в третьем лице, совмещая эссе с историей о написании эссе, перенося некоторые детали из тела как-бы-самого-эссе-внутри-текста в обзор подготовительных материалов, но ставя их так на нужное место. Тема путешествия или коммуникации с миром через осматривание пространства, тема задумчивого погружения в память, все вместе это складывалось безупречно и безшовно. Восторг пришел в начале эссе, когда все это стало видным из текста, оставшееся чтение лишь подтвердило его, но уже не сообщая принципиальной новизны. Редки моменты новизны, так устроен мир, и это хорошо.

«Любое путешествие на самом деле — это путешествие вглубь себя». Не могу уверенно вспомнить, откуда я взял эту фразу, но будто бы ее цитировал Эдуард Лукоянов в одной из соседних рецензий на нечто модернистское. «Медленное возвращение домой» — так называлась книга Хандке, которая давно лежит у меня дома, почему-то оставаясь непрочитанной. Образ возвращения домой проскакивал и где-то в свежепрочитанных книгах. Кажется, что он важен для автора. Можно ли считать путешествие вглубь себя попыткой вернуться домой? Для меня ответ — да. И проза Хандке помогает совершить какое-то количество шажков в эту сторону.

На самом деле я ведь читал сравнительно мало зарубежной литературы. Случаи, чтобы какой-то автор мне горячо полюбился, очень редки. Такими был, например, Ричард Олдингтон с его «Все люди — враги» и «Смерть героя». Луи-Фердинанд Селин. Кто-то из контркультуры, кто-то давно из фантастов, кто-то из классики (Шекспир), кто-то из авангарда (Бенжамен Пере?), кто-то из мыслителей (Боб Блэк), не помню, кто еще. Интересно, что Чарльз Буковски старше Хандке, но в литературе воспринимается как представитель следующего поколения. В общем, Хандке остается исключением, одиночной фигурой, пустынником.

Открыв сейчас его книгу, я обрадовался, будто встретил родственника. Хотя встреть его вживую, я бы вряд ли попытался что-то ему сказать. Остаются еще встречи после жизни... А знаю я его давно. Примерно датировать свое знакомство мне удалось по аудиозаписи 2010 года. Там я под музыку читаю отрывок из «Женщины-левши». Откуда он взялся? Саму повесть я до сих пор не читал. На русском она публиковалась в составе сборника повестей австрийских писателей, такого я не имел. Пытаясь найти источник, я вышел на статью Шамшада Абдуллаева о книге Хандке. В ней в точности процитирован тот отрывок, который я читаю. Почему? В рецензируемой Абдуллаевым книге нет этой повести. Я ничего не вспомнил. Шамшад заканчивает свою статью так: «Если я когда-нибудь увижу Петера Хандке (сейчас, вероятно, он совершает очередную прогулку по улицам тихого Зальцбурга), то, ей-богу, спрошу его: „В чем смысл жизни?“ — ибо в первую очередь об этом его прекрасные книги: о воле к молчанию, о тоске по утраченному ответу». Это рифмуется с моей мыслью о встрече с Хандке. Уж я-то точно не задал бы ему такого вопроса.

Когда я выкладывал архивную аудиозапись в 2019 году, я подписал исполнителей: «Ваня Смех и УСТОЗОА». «Ваня Смех» — так я сам бытовал в пору рэп-дебютов, а УСТОЗОА — это группа одного альбома, проект Виталия Double V Витальевича. Один альбом — это «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (2009). Еще один крючок для памяти: альбом вышел после того, как мы оба почитали Петера Хандке и плотненько его обсудили. Читали основную тогда книгу, где было три повести: «Страх...», «Короткое письмо к долгому прощанию», «Нет желаний — нет счастья». Про вратаря, конечно, оставалась самым запоминающимся хитом. Интересно, что эти три повести под одной обложкой впервые выходили в СССР, в 1980 году, тиражом 50 000 экземпляров. У меня было переиздание от «Амфоры» из родительской библиотеки. До сих пор выходят в том советском переводе. После «Страха вратаря перед одиннадцатиметровым» мы с Виталием полюбили Хандке и окрестили его немецким Платоновым (сейчас я бы так не сказал, но не потому, что сходство подмечено неверно, отречься от этого трудно, но потому, что это не так важно и слишком навязчиво; и в любом случае для точности стоило бы «австрийским»). Я прочитал остальные повести, но сейчас ничего из них не помню, разве что факт, что они подтвердили впечатление и репутацию. Затем был «Дон Жуан», в оригинале написанный в 2004 году, он не вызвал у меня никакой реакции, если не считать реакцией разочарование. В общем, я живо помнил Хандке с тех пор, но коммуницировал с памятью о прочитанном, а не с новыми текстами.

Есть одно важное исключение. В электронных публикациях я периодически упоминаю свою любовь к группе Einstürzende Neubauten. Среди прочего они делали музыку к театральной постановке пьесы «Гамлет-машина». Когда я узнал, что текст «Гамлет-машины» выходил на русском языке, незамедлительно решил приобрести содержащую его книгу. Это был сборник «„Мюнхенская свобода“ и другие пьесы». «Гамлет-машина» занимал всего десять страниц, но зато каких! Из него мы сделали свою аудиопостановку с Алексеем Cuse-ом Турчински. И в этом же сборнике мне встретился Хандке! «Время, когда мы ничего друг о друге не знали» — так называлась его пьеса, и, пока я писал это предложение, задумался о том, как хороши все же его названия. В пьесе дан вид площади, по которой ходят люди. Драматургия сводится к их движению и действиям. Тогда мне это показалось возмутительно скучным, но текст запомнился. Он же стал одной из причин нынешнего возвращение Хандке ко мне. В другой книге я прочитал следующее:

«Жорж Ульмер был автором множества песенок, модных в 40–50-е годы: „Когда мы поженимся?“, „Мари, моя майская любовь“, „Я вспоминаю замечательное время, когда по воскресеньям ты надевала белое платье“, а также „Пигаль — фонтанчик и станция метро, окруженная бистро“».

Мне тоже захотелось сочинить модную песенку про фонтанчик и станцию метро, окруженную бистро. Представив, как люди выходят из метро и идут в бистро, или идут к фонтанчику, или стоят у фонтанчика, или выходят из бистро и идут в метро, я вспомнил «Время, когда мы ничего друг о друге не знали» Петера Хандке. Покопавшись в книжных коробках, я нашел «Мюнхенскую свободу». Не мудрствуя лукаво, для текста песни я просто взял куски из вспомненной пьесы и чуть обрамил их припевом и глубокомыслием.

Там есть фонтанчик и станция метро, окруженная бистро

Там есть фонтанчик и станция метро, окруженная бистро

На площади фонтанчик и станция метро, окруженная бистро

кто-то идет через площадь с фонтаном

он беспрерывно сжимает и разжимает кулаки

одновременно медленно поднимая руки

пока не сводит их над головой

потом опускает руки

так же неспешно как шагает через площадь

пауза

некто пересекает площадь не глядя по сторонам

в качестве удильщика по пути на рыбалку

сразу за ним — тепло закутанная пожилая женщина

тянет за собой тележку для покупок

не успевает она скрыться из виду, как по площади

стремительно пробегают двое пожарных в касках

со шлангами и огнетушителями в руках

они скорее тренируются

чем бегут тушить настоящий пожар

пауза

по площади молнией проносится человек

на роликовых коньках

вот уже и след его простыл

Там есть фонтанчик и станция метро, окруженная бистро

Это плащ мира и шатер небес

Там есть фонтанчик и станция метро, окруженная бистро

Там есть фонтанчик и станция метро, окруженная бистро

кто-то ничком падает наземь

и прикладывает к полу сперва одно ухо

затем второе

кто-то судя по виду решает больше не ждать

и направляется в противоположную сторону

но другой возвращает его на прежнее место

кто-то льет воду из фляжки

пауза

все чаще люди на площади

посматривают друг на друга

наблюдают друг за другом

и случается, что они оказываются близко-близко

просто стоят здесь одни уставившись

другие навострив уши

наблюдают друг за другом

хождение взад и вперед туда и сюда

хождение взад и вперед туда и сюда

хождение взад и вперед туда и сюда

затем площадь медленно погружается во тьму

Так прошло время

Когда мы с вами ничего друг о друге не знали

Наверное, было бы некоторой наглостью перед читателем вставлять в эссе о Хандке свои тексты песен, но объяснюсь, что они несут функцию цитирования Хандке, раз песни вмещают его куски. А я теперь уже мог смотреть на пьесу по-другому. Восславленный и тщательно проиллюстрированный значительными вещами подход Дмитрия Данилова «сидеть и смотреть» был явлен мне в этой пьесе пожилого мастера, разве что люди не говорили реплик, наблюдатель был на одну итерацию дальше. С другой стороны, Хандке оставался реалистом и смотрел на жизнь. Или скорее гиперреалистом. Если раньше я считал, что он грешит скучным формализмом, то с тех пор я полюбил и «скучный формализм», если он даровит, но перестал видеть его в упомянутой пьесе.

Вернемся к джукбоксу. Начав читать эссе, я сообразил, что песня с таким названием была у Мэрилина Мэнсона. Или не песня, а альбом. Мне так и припоминалась зеленая обложка, на которой музыкант в цилиндре и песня про джукбокс. Через пару дней моя память мне подсказала, что там был ланчбокс, а не джукбокс. Тогда я проверил — точно. И обложка оказалась другая. Зато посмотрел клип.

Эссе как способ путешествия в глубину памяти — этот мотив мне так приглянулся у Хандке в его «эссе о джукбоксе» ровно потому, что я сам люблю так делать. Он дал одно обоснование моей любви. Но не менее важным, чем мотив памяти, для меня стал мотив забывания. Он не присутствовал у Хандке напрямую, но вставал на его фоне, когда я сталкивался с его прочитанными, но забытыми вещами. Это универсальный случай, но именно Хандке подчеркнул его своей художественной особенностью, моделируя устройство внимания. Расскажу, как именно.

Тот первый опыт чтения «Второго меча» в вагоне метро дал мне удивление. Его причины еще не были ясны. Точнее были ясны, но не на том уровне глубины, при котором следовало бы говорить о ясности. Живя следующими днями и читая эссе, я возвращался в памяти ко «Второму мечу» и продолжал осознавать. И вот что я понял: в нем Хандке дал сырой процесс мышления человека, т. е. не причесанный для литературной репрезентации вовне. Если в литературе каждая деталь важна, то у Хандке большинство деталей не имели никакого конкретного значения. Мешанина из мыслей происходит в голове одновременно, они направлены в разные стороны, на разное время, на разные темы. Петер Хандке как будто изготовил зеркало, которое показало мне, как идет мое собственное мышление. Не то чтобы я об этом не знал, факт очевидный, но оттого о нем трудненько задуматься. Не приходит в голову обратить на это внимание. И постепенно, обделенный вниманием, этот очевидный факт забывается. Если спросить себя, «как происходит мое мышление?», то вполне могут появиться картинки линейного хода мыслей, пусть и постепенного вызревания, но все же встроенных в одну линию. И надо сказать, умение выстраивать их таким образом, рефлексия как инструмент для выделения конкретных процессов, разворачивающихся внутри себя в диалектическом развитии, умение видеть накопительные вещи и процесс перехода количественных изменений в качественные — это действительно мой излюбленный навык, который я считаю наиважнейшим для жизни. Но это не значит, что другие новые окажутся бесполезными. Если у тебя есть хаос, внутри которого существуют частичная упорядоченность, то стоит уметь видеть и частичную упорядоченность, и хаос. О последнем я как-то тут подзабыл. И Хандке вернул мне живое ощущение потока.

А теперь о памяти. Пока я читал «Второй меч», хотя это и было неполных три дня, я успел наткнуться на другую мысль. Прогуливаясь с Тимуром Селивановым (автором канала «я книгоноша»), я предложил ему посетить книжный магазин «Примус Версус», который сам для себя недавно открыл. Совместное разглядывание книжных полок — хороший повод для обмена комментариями о культуре, подстегивает. Также это способ выбрать книгу не для себя, а для другого или получить этот выбор в обратную сторону, т. е. не совершать свой, а получить себе совершенный другим. Тогда реализовались оба варианта. Тимуру я предложил купить книжечку «Отцы-пустынники смеются», и он не смог отказаться. На следующий день он прислал цитату оттуда:

«Один молодой монах мыл листья салата. К нему подошел другой монах и, желая испытать его, спросил:

— Можешь ли ты повторить, что говорил старец в проповеди сегодня утром?

— Я не помню, — признался молодой монах.

— Для чего же ты слушал проповедь, если ты уже ее не помнишь?

— Погляди, брат: вода моет салат, но не остается на его листьях. Салат, тем не менее, становится совершенно чистым».

Мы оба позабавились и спроецировали это на свой читательский опыт: забвение прочитанного происходит сплошь и рядом. Поначалу оно воспринимается как проблема или печальный факт, потом просто как данность, но предложенное тут — это способ относиться к забвению положительно. Зная, что память высвобождает ресурс и это полезная функция организма, я принимал забвение, но получалось, что в итоге выходит ноль. А тут картина дана иначе: все нужное остается, а память не занята. Думаю, к этой шутке стоит отнестись очень серьезно. Поэтому забывание первого эссе Хандке, как и забывание двух или трех его повестей, уже не вызывало у меня печали. Главное, что когда-то происходила радость за автора и его текст. Само это чувство запоминается. А случаев, чтобы я не мог вспомнить, радовало меня прочитанное или нет, я пока сознательно не фиксировал.

Эти вопросы функционирования мыслей, внимания и памяти все кружили меня в хандкевском потоке. Я начал задумываться о том, как чувствую мир. Забавно, что основные тезисы и мысли этой статьи я окончательно продумал и оформил вчера вот в какой ситуации. Имея проблемы с графиком сна, я обычно ложусь поздно и коплю недосып. Недосып ослабляет волю и уменьшает ресурс, неприятно. Попытки бороться с ним небесполезны, но это вопрос не одного раза, а длящегося годами процесса. Вчера я лег спать пораньше, заснул и — через час проснулся. Лежа в кровати без сна, я начал сосредоточенно продумывать «эссе о Хандке», в такой ситуации ничего не отвлекает и мысли скачут бодро, как лани. Когда их прискакало целое стадо, появилось острое желание встать с кровати и начать их записывать — однако я понимал, что так сон будет уничтожен еще на несколько часов. Пришлось усилием воли не вставать, при этом было неясно, какая часть материала в голове будет утеряна в обрывках сна. Вскоре сознание рассеялось. Сейчас я пишу это эссе, но моя цель — не придумать, что писать, но постараться вспомнить все фрагменты вчерашней дремы.

Еще за день до этого я вовсе не собирался ничего писать о Хандке, обкатывая мысли внутри головы исключительно в личных целях и без конкретного смысла. В этом году я дважды купался в Москве-реке, где-то там выше по течению, где она еще чиста. Новой особенностью купания для меня стало быстрое течение, не помню, когда в последний раз с таким сталкивался. Ты можешь грести в полную силу, но лишь чуть удастся пересиливать его. Можешь грести не в полную, оставаясь на месте. Если расслабишься, течение начнет тебя сносить. Это затрудняет купание или делает его непривычным. Странно бултыхаться в воде, оставаясь на одном месте. Моим выбором стало поплыть по течению, выйти на нижнем пляже и затем возвращаться пешком. Но так течение победило, отрицать его было бессмысленно. Похожие чувства я испытываю со статьями. У меня была задумана одна важная работа над текстом, к которой я уже с полгода не могу приступить. Перед ней мне надо было написать еще одну статью и еще одну — по свежим следам. Сейчас у меня лежит половина написанной статьи, и целью было взять волю в кулак и заставить себя вернуться к тексту. В таком состоянии не может быть и мысли о новом тексте — он удаляет тебя от результата. Но течение оказалось сильнее и Хандке вклинился. Пришлось подчиниться. Положительным аргументом тут было знание, что эту статью можно написать за один заход, оно проявилось как раз где-то в той дреме, в которой сложились подход и содержание.

Другим удачным фактором было то, что недавно я сломил свой привычный подход к написанию текста и смог сделать более рассеянное. Чтобы выбить себя из колеи и освоить новое — мне еще в предыдущей статье помогла энергия поэтессы Ольги Зондберг, я воспринял ее вдохновенную фрагментарность. Определиться с формой — не всегда легкая задача, но, если она решена, письмо может идти значительно легче. Скажу даже, что процесс выбора формы может быть трудозатратнее процесса письма. Форму Зондберг нужно было несколько подлатать под Хандке, это не требовало радикальных изменений. Ее фрагменты не напоминали поток мыслей, развязываясь между собой на любое расстояние. У Хандке проступали частичные порядки, был виден некоторый уровень локализации. На это накладывалось мое привычное мышление.

Следующая песня родилась из случайного фрагмента «Второго меча». Он так зацепился за глаз, что захотелось переложить его на музыку. Для песни его не хватало, так что я дописал какие-то слова по тем темам, над которыми сейчас работаю, развивая разработки из альбома «Постройка». Вышла хандке-дилогия:

В детстве я на все смотрел взглядом исследователя,

куда бы ни вели меня какие угодно

железнодорожные или иные пути,

я равно изучал поблекшие листья

и особенно песчинки под ногами,

чудно́, а может, как раз и нет,

и глядел на далекий горизонт,

туда, через приморский пляж,

в неопределенную свободу и будущее;

вот такой же песок, подумалось мне,

теперь скрипел на рельсах под колесами вагона —

и мне этот звук нравился,

когда же я через час с лишним пути

вышел на конечной станции

и наклонился над рельсами,

мне в глаза сверкнула одна только первозданная сталь,

без единого атома песка,

хоть бы птичий пух прилип, и того нет.

А куда я приехал это трудно сказать

Это было особое место такое

В нем почти не дул ветер только лишь иногда

И скорее светило солнце искристо

Облака расплывались теряя края

Кожей я ощущал как трясется пространство

По чуть-чуть незаметно для глаз может быть

Но большое давая ощущенье покоя

Бедный Хандке ты милый австрийский друг

Твое детство прошло и мое миновало

Твои буквы расплылись они завтра уйдут

Удержать их так трудно в сознанье разини

И куда мы идем это может не важно

А главнее куда то куда мы пришли

Затухающий уголь солнца луч на закате

И на травку сажусь я мне не надо идти

детство возвращается обрывками в поры

проникает внутрь оно уже там

откуда оно взялось и зачем

может оно там было всегда

наверное оно там было всегда

несешь его с собой через всю жизнь

потом умираешь и оно с тобой

а до этого живо пока ты жив

куда бы ни вели тебя какие угодно

железнодорожные или иные пути

И вот опять: мысли, память и внимание. Я стал задумываться, как я сам все это ощущаю. Результатом стали размышление и образ. Отказавшись от отрицания Бога, я начал ходить в церковь и учиться прислушиваться к Его воле. Целью тут является отказ от своего выбора и желаний. После получения знаний о том, как правильно поступать, остается большая работа по пониманию того, как они реализуются в конкретной ситуации. С одной стороны, эта работа требует напряжения, с другой — оставляет место для расслабленности. Если удается отказаться от своей воли, то дальнейшая реализация действия может требовать множества усилий, но эти усилия уже не направлены на совершение выбора, во многом они часть автоматической работы. Тогда ты оказываешься подобен едущему поезду, в котором ты сам — пассажир. После того как ты сел в поезд, происходит постоянное движение, но его направление предопределено не тобой. Внутри этого движения остается свобода, ты как пассажир поезда можешь смотреть в окно или на стену, есть, спать. Если ты-как-поезд читаешь книгу, то ты-как-пассажир-поезда можешь всматриваться в этот процесс, а можешь отключаться от него и размышлять о чем-то своем. Чтение происходит, но не захватывает внимания. Пассажир спит. Пассажир смотрит в стену. Пассажир отдохнул и вновь с интересом всматривается в окно. Пейзаж за окном — книга. И такое состояние — это состояние легкости. Если только не мешают другие пассажиры, которые тоже ты. Но чем дольше я живу, тем больше легкости ощущаю, и качественный скачок в ее прибавление произошел как раз вместе с признанием Бога. Хотя и это стоит считать постепенным процессом. А увиденное за окном в поезде может спокойно не оседать в памяти, созерцание — это состояние.

Этот выстроенный образ — то, что помогает понять самого себя и о чем я раньше с такой конкретностью не задумывался. Этот образ родился из процесса чтения Петера Хандке, пусть и крайне субъективного взаимодействия с ним. О самой прозе Хандке я рассказал тут не так много, точнее — я отказался от попыток разностороннего анализа. Например, «Второй меч» затрагивает темы мести и нацистского прошлого. Хандке родился в Третьем рейхе. Я к этому не прикасался, сосредоточившись на том, что само захватило мое внимание, мне важнее было раскрыть влияние или действие. Если обретение легкости — это путь к себе, а путь к себе — это медленное возвращение домой, то в компании друга Хандке я прошел кусочек этого пути. Памятью о совместной прогулке станет или уже стало «эссе о Хандке» и дилогия песен.

И вот «эссе о джубоксе». После образа поезда и пассажира оно опять выходит вперед. Я задумался, что, когда я отказываюсь от своей воли и несусь вперед в роли пассажира поезда, созерцательного любующегося в окошко, процесс коммуникации с внешним миром меняется. Она становится процессом работы с памятью. Мне кажется, это очень интересно. То есть факт этого. Например, я могу час прообщаться с человеком, ведя диалог автоматически и расслабленно. То, что мы обсуждали, затем может быть выкинуто из головы почти без следа, и это будет первым вариантом, а может, наоборот, осесть в центре внимания и оказаться событием, к которому ты раз за разом мысленно возвращаешься. Тогда твой диалог с памятью о событии наделит его актуальностью или лишит его веса, как в первом случае. И эта идея явно относится не только ко мне, но к любому человеку. Общение с памятью — это повторное проживание события. А джукбоксы — хороший повод для путешествия как снаружи, так и внутри, так и снаружи всех измерений. Но именно эссе оказывается особым способом структурировать работу с памятью. То есть не «именно», возможно — и без эссе. Можно использовать новую встречу. Например, когда я знакомлюсь с новым человеком из художественного круга, без особого удивления обнаруживается, что мы были свидетелями множества одинаковых событий из культурной жизни последних пятнадцати лет, мы связаны общими знакомыми и могли даже посещать одни и те же события, не зная друг друга. Наличие переписки и интернет-архивов позволяет устанавливать конкретные даты, подкидывая артефакты для изучения и вспоминания. Так встреча становится поводом для совместного путешествия по волнам памяти. Эссе — это способ провести такое же без совместности или же с односторонней совместностью: если я путешествовал с Хандке, то это никак не значит, что Хандке путешествовал со мной. Он путешествовал без меня, я тогда даже еще немного не родился. Но потом уже я сам путешествовал с ним, и не в то же его путешествие, а в свое.

И хочется еще несколько слов сказать о писателе или хотя бы о его текстах. В книге, которой посвящена эта статья, три эссе. Выше я описал только два. Третье — «эссе об удачном дне». Задавшись темой, Хандке вновь начинает копаться в себе. Он размышляет, чем удачный день отличается от идеального дня, приводит примеры дней, которые можно или нельзя считать удачными, задается новыми вопросами и скорее множит их число, нежели локализует область поиска, все больше закапываясь в теме, таким образом уходя от нее, вкрапляя большое количество блестящей пейзажной лирики или каких-то бытовых зарисовок.

«...Свет в конце гравийной дорожки к безымянному пруду: „Ах!“ — и возглас замер, словно и не было. Божественное, или „то, что превыше меня“, некогда говорившее с человеком „через пророков“, а затем „через Сына“, не говоришь ли ты сегодня — просто-напросто посредством дня? Почему я не могу удержать то, что говорит посредством дня и, я знаю это благодаря моей фантазии, начинает каждый следующий момент говорить заново, — почему я не могу это удержать, понять, разделить с кем-то? „Он был, есть и будет“: почему нельзя, как в свое время о „Боге“, сказать так о сегодняшнем дне?.. В удачный день — попытка хроники — на пере ворона лежали капельки росы. Как обычно, пожилая женщина, хотя и не та, что вчера, стояла в газетной лавке, давно сделав покупку, и беседовала. У лестницы в саду, воплощавшей необходимость подняться выше себя, было семь перекладин... В удачный день бывает, что окурок катится в водосток, в чашке кофе исходит паром на пеньке, и в церковном полумраке ряд стульев озаряется солнцем».

Вглядываясь в этот разрастающийся ворох рассуждений и деталей об удачном дне, я осознаю, что люди любят называть подобное словом «занудство». Я обычно не мыслю в этой категории, но тут готов сказать, что Хандке прекрасен в своем занудстве или в своей скуке. «Концептуалисты догадались принести в искусство то, чего ему раньше не хватало — скуку», — как-то так Марсель Дюшан хвалил новую молодежь. «Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано», — ставил себе в эпиграф Платонов. Думаю, что эта скука и делает Хандке великим реалистом. Она задает тот темп и ритм, в котором стоит всматриваться в ход вещей.

Прощаясь с Петером Хандке в этот раз, я думал: «Ай да глыба. Ай да человечище». Короткое письмо к недолгому прощанию или к прощанию ненадолго: «Женщина-левша» уже ждет меня на книжном столе.