Эмоциональная булимия: книги недели

Что спрашивать в книжных

Неоднозначность слова «имбецил», история стран Балтии, дневники сотрудника Русского музея и голова зайца в холодильнике: сегодня пятница, а значит, любознательные редакторы «Горького» снова рассказывают вам о самых примечательных новинках недели.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Хосе Карлос Руис. Философия как лекарство от уныния, тревоги и чувства внутренней пустоты. М.: Альпина Паблишер, 2025. Перевод с испанского Марины Николаевой. Содержание

|

Давненько не брали мы в руки философский селф-хелп, уж и подзабыли об этом популярном жанре интеллектуальной литературы для всей семьи и любых возрастов. Открыв книгу, озаглавленную «Философия как лекарство от уныния, тревоги и чувства внутренней пустоты», мы ожидали увидеть что-нибудь вроде «Марк Аврелий за 90 минут», и чтоб непременно начиналось так: «Позднеримский автор Аниций Манлий Торкват Северин Боэций прославился в веках и обрел бессмертие своим трудом „Утешение философией“, написанным в ожидании смертной казни».

Испанский, не побоимся этого слова, мыслитель Хосе Карлос Руис превзошел все наши ожидания, начав свой скорбный труд словами «эмоциональная булимия». Вот тут-то мы сразу и вспомнили, что такое философский селф-хелп во всем своем ктулхианском величии. «Ничто не сравнится с любовью, ничто». «Существует много способов прожить жизнь». «Силу симулякра и его притягательность легко понять, если вспомнить миф о Нарциссе». «Воображение — это то, что делает нас особенными». «Жизнь ставит перед нами трудные задачи, и нужно принимать решения осознанно, избегая инерции бездумного подражания, которая обычно возникает в нестабильное время». Или вот:

«Слово „имбецил“ неоднозначно, поскольку его трактовка зависит от того, говорим мы о молодом или старом человеке. В первом случае имбецил — это молодой и энергичный человек, который простодушно полагает, что ему не нужна трость, и из-за отсутствия опыта совершает глупости. Во втором случае мы говорим о человеке, который не в состоянии поддерживать себя сам, поэтому ему нужна трость, то есть это пожилой человек. В этом значении имбецил — это калька с латинского imbecillis, что означает „слабый, больной, боязливый“. Молодой имбецил высокомерен, потому что считает, что все знает. Ему не нужны чужие указания и опыт, потому что он уверен, что обладает потенциалом и необходимыми способностями для самостоятельного достижения желаемого. Такой имбецил презирает мудрость жизненного опыта и не слушает советов. Во втором значении имбецил — это слабый человек, у которого нет опоры. Несмотря на то что это слово связано с возрастом, его можно использовать по отношению к любому человеку независимо от года рождения, поскольку отсутствие поддержки — актуальная проблема в любом возрасте. Этот вопрос нашел отражение в высказывании Ортега-и-Гассета об имбецилах».

В общем, книгу Хосе Карлоса Руиса мы бы отнесли к важнейшим текстам усладного направления континентальной философии. Бен-Чхоль Хан, проснитесь, у вас серьезный конкурент на российском рынке.

Всеволод Воинов. Материалы по современному искусству: Дневник 1921-1922. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025. Издание подгот. И. А. Золотинкина, И. Н. Карасик, В. Г. Перц, Ю. Л. Солонович. Содержание

|

Всеволод Воинов (1880–1945), художник, историк искусства, сотрудник Эрмитажа и Русского музея, вел дневник на протяжении почти всех 1920-х годов, фиксируя в нем множество ценных сведений, касающихся текущей художественной жизни, а также событий предшествующего периода. Как представитель младшего поколения «Мира искусства», Воинов был погружен в дела этого круга и сам отличался характерной для мирискусников широтой познаний и интересов. Ламентаций по поводу обрушившейся на Россию кровавой дикости в дневниковых записях немного: Всеволод Владимирович старается жить и трудиться как прежде, благо за окошком НЭП и не все достижения предыдущей эпохи пущены под нож, однако жуткие приметы времени то и дело, конечно же, мелькают — например, он отмечает мимоходом, что в одном журнале планировали разместить некрологи Гумилеву и Блоку, но поскольку первый цензура не допустила, то и второй решили за компанию тоже не печатать. Однако петроградская жизнь все равно бьет фонтаном, проводятся выставки, выходят книги, автор печатает гравюры вместе с Борисом Кустодиевым, одним из основных героев этого дневника, — Воинов много общался с ним, собирая материалы для книги, которая вышла позже в «Госиздате». В общем, очень познавательное и в чем-то даже утешительное чтение.

«Репин даже как бы хвастался своим невежеством (отсутствие культуры). Так, вернувшись из Парижа, где он был даже в составе жюри на Всемирной выставке, рассказывал ученикам, как он «откровенно высказал японцам о ничтожности их искусства (живописи) (он не признает японцев — „что-то кисточкой мажут по шелку“) — и как японцы „с удивлением на него посмотрели, ничего не ответив“ (sic!)».

Кэролайн Боггис-Рольф. Балтия. Тысячелетняя история от викингов до новейшего времени. М.: КоЛибри, 2025. Перевод с английского Светланы Жабиной. Содержание

|

Как правильно называть балтийский регион и государства, образовавшиеся в разные эпохи вокруг Балтийского, собственно, моря? Прибалтика? Нет, слишком отдает имперским нарративом, причем совершенно ненужным, вредным. Страны Балтии? И снова нет — совершенно вредно искусственно смешивать такие разные культуры, как литовская, латвийская и эстонская, к тому же забывая, что Балтийское море омывает не только их берега. Вот Балтия вроде бы самое оно, почти как Средиземье, но в реальной жизни. Вот только Средиземье не так уж реально, как хотелось бы некоторым. И некая Балтия тоже своего рода воображаемое сообщество, вечно придумываемое и пересобираемое некими внешними силами.

Тому, как действительно сформировался этот неординарный край, и посвящена книга специалистки по Ганзейскому союзу Кэролайн Боггис-Рольф, которая под Балтией справедливо понимает еще и часть России, Польшу, Беларусь, Германию, Швецию, Данию и Финляндию — что наконец-то делает справедливым сам оборот «страны Балтии», если посмотреть на карту. Сложнейшая архитектура региона предстанет перед читателем как на ладони, и он поймет наконец, почему расположенные рядом на карте государства даже в собственных границах имеют историю настолько сложную, что десятилетия «оккупации» не смогли стереть совсем уж, казалось бы, локальные идентичности.

Но для этого понимания нужно известное читательское терпение и усилие — пусть книга написана далеко не сложным языком, на один год из тысячи, вынесенных в заглавие, приходится в среднем столько же страниц с подробнейшими описаниями баталий, торговых соглашений, религиозных обращений и прочих радостей жизни людей, оказавшихся промеж воинственных держав и державок, между которыми они порой свободно, а порой насильственно перемещались.

«По мере того как соседи Польши набирали силу, они представляли Речь Посполитую как проигранное дело и несостоявшееся государство, где народ нуждался в спасении от самого себя. Оправдывая свои действия тем, что они защищали религиозные меньшинства страны и не давали ей погрузиться в полную анархию, соседи завершили разделение Польши при минимальном сопротивлении остальной Европы, которая, потрясенная событиями во Франции, теперь проигнорировала положение страны и приняла уничтожение Польши как неизбежный итог реальной политики».

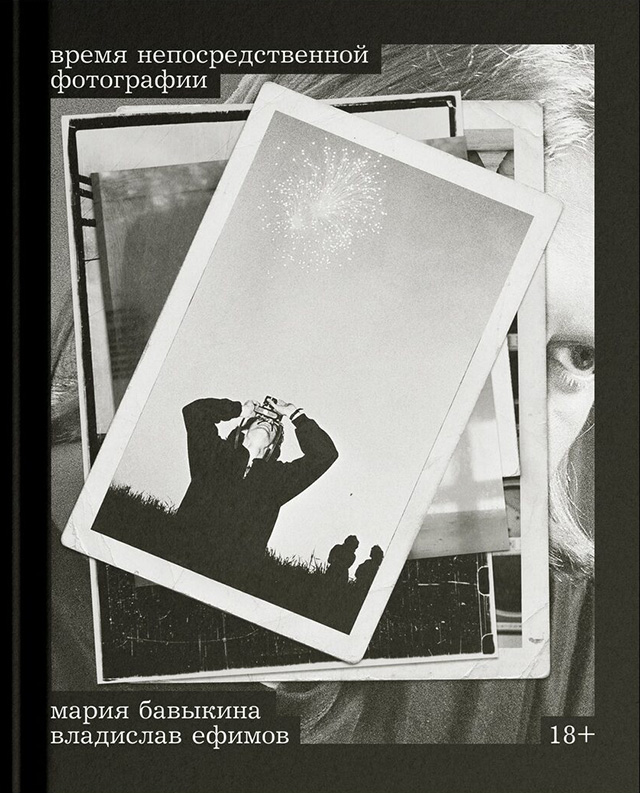

Мария Бавыкина, Владислав Ефимов. Время непосредственной фотографии. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2025. Содержание

|

Издательство Музея современного искусства «Гараж» продолжает публиковать работы о знаковых феноменах позднесоветской неофициальной культуры, одним из которых стала деятельность группы фотохудожников «Непосредственная фотография», возникшей в эпоху перестройки на волне благосклонности начальства к тем, кого прежде принято было в лучшем случае никуда не пускать. В группу входили Александр Слюсарев, Борис Михайлов, Игорь Мухин, Алексей Шульгин, Владислав Ефимов, Илья Пиганов и Сергей Леонтьев, никакой программы и манифеста у нее не было, это свободное объединение самозародилось во внезапно зашевелившемся культурном контексте и, просуществовав менее десяти лет, успело немало сделать. О том, как это было, рассказывает непосредственный участник событий Владислав Ефимов и его ученица Мария Бавыкина — люди разного опыта, удачно дополняющие друг друга. В книге мало баек, много рефлексии и произведений фотографического искусства, значительная ее часть представляет собой портреты участников группы, которые со временем становятся все более известными и в большинстве своем продолжают трудиться по сей день.

«„Я ее хранил в холодильнике“ — слова Владислава Ефимова о голове зайца, которая присутствует на его ранней фотографии, по традиции проходящей под заголовком „Без названия“. Но заячья голова — это вовсе уже и не голова, а лабораторный объект, подвергшийся художественным манипуляциям и переведенный из состояния объекта в тактильно-мерцающую форму, запечатленную на пленку. Диалог живого и мертвого в некоторой степени заложен в самой природе фотографического изображения: фотография пребывает на границе до и после, не предусмотренных ее спецификой».