Два десятка визионеров

О книге Василия Владимирского «Картографы рая и ада»

Историю современной фантастики можно представить очень по-разному, в зависимости от базового набора ключевых фигур. Современный критик и знаток жанра Василий Владимирский взялся за эту задачу, собрав в своей книге «Картографы рая и ада» двадцать эссе о различных авторах, стремившихся, каждый по-своему, к поиску универсального начала любой «спекулятивной литературы». О том, что у него получилось, читайте в материале Валерия Шлыкова.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

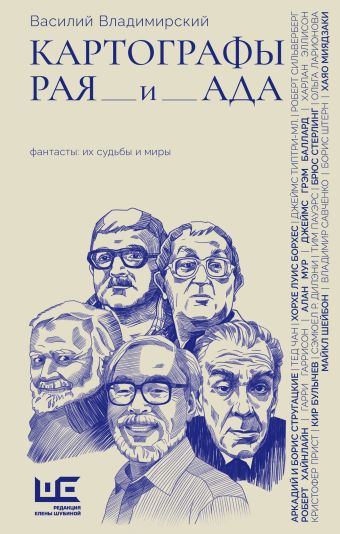

Василий Владимирский. Картографы рая и ада. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2025. Содержание

Один мой знакомый, профессиональный журналист с огромным стажем, как-то заметил: «Не понимаю я фантастику как жанр. Они же все равно пишут о людях, реальных проблемах. То есть тот же реализм, только прием изложения фантастический. Такой прием Шкловский называл остранением. Его суть: создание непривычного взгляда на привычные вещи. Только в этом и есть фантастика».

Кажется, спорить тут не с чем, но озвучена только половина истины. Ведь с тем же успехом можно сказать, что любой автор, будь он самый записной реалист, всегда создает и описывает свой мир, по сравнению с нашей реальностью более осмысленный, цельный, завершенный, идеальный. Здесь преступник духовно перерождается, а народ узнает себя как основного деятеля истории. Пусть этот мир расходится с нашим в незначительных деталях, зато в главном отличен существенно. Любая книга есть результат осмысления, тогда как наша жизнь — результат непостижимого стечения бесчисленных обстоятельств.

Если мы будем придерживаться обеих точек зрения, то тогда мы прежде всего признаем второстепенным деление литературы на фантастический и реалистический жанры и попутно объясним название книги Василия Владимирского. Пока писатель воспринимается как взирающий, пусть остраненно, на единственную и общую всем нам реальность, он будет в роли Дантова Вергилия. Ведь иметь одну реальность на всех — уже само по себе ад, какой бы она ни была (Сартр выразил это чеканной фразой, повторять которую излишне). Если же у нас на выбор множественные новые миры, писательские утопии в самом широком смысле этого слова — тогда мы в раю, и пусть никто не уйдет обиженный.

Разумеется, обе позиции пересекаются и перетекают друг в друга, что дополнительно отражено на обложке книги их объединением в виде подчеркиваний. Как рай не может существовать без ада, так и ад — без рая. Ну а писателям остается кропотливо наносить на карты разума обе воображаемые территории, никогда не будучи уверенными, где заканчивается одна и начинается другая. Из этой зыбкой неуверенности и рождаются шедевры — ведь больше им родиться не из чего.

Если теперь мы, вооружившись оптикой остранения и мультиплицирования, взглянем на «мировую фантастику» (пока назовем ее так), то сможем сделать много любопытных и далеко идущих заключений. Во-первых, условность ее определения как фантастики; во-вторых, ее целостность поверх национальных и даже континентальных барьеров; в-третьих, ее безудержное стремление к новым формам и ликам. Именно это и предлагает нам автор книги «Картографы рая и ада», составив на первый взгляд случайный набор из двадцати писателей разных поколений и стран, от Хайнлайна и Борхеса до Штерна и Миядзаки, и рассказав нам о деталях их биографий и творческих достижений.

В предисловии к книге Владимирский отмечает, что список персоналий мог быть и другим, исчерпывающим его назвать никак нельзя, однако, скажем от себя, свою задачу он решает. А именно проследить «неочевидные параллели и неожиданные взаимосвязи» и тем самым «выйти на общее через частное, подобраться к универсальному через локальное». Впрочем, автор нигде, что крайне дальновидно, не формулирует в явном виде приметы этого общего; скорее читателю самому предлагается собрать его как пазл, выуживая по частям из характеристик тех или иных писателей. Вот «проповедник без церкви» Хайнлайн, «нарушитель конвенций» Алан Мур, «Протей» Дилэни… Владимирский неизменно подчеркивает, насколько практически все его герои оказываются революционерами, первопроходцами, выламывателями стен, даже если делают это исподволь, по-тихому, как Кристофер Прист, «профессиональный иллюзионист» от литературы.

Именно так: не от фантастики — от литературы. Поиск новых форм и образов, нового языка и нового читателя когда-то оказал фантастике медвежью услугу. Фантастика сама заперла себя в литературном гетто, заигравшись с массовой аудиторией. (А кто с ней не заигрывал в то время, от искусства до политики!) Реликты такого подхода ощущались еще и в послевоенное время, когда «крепкий ремесленник» Гарри Гаррисон бравировал своим знанием массового рынка; но и он уже, как сообщает нам Владимирский, в качестве редактора не чурался экспериментальной, нонконформистской прозы, став одним из первых американских издателей Хорхе Луиса Борхеса. Все окончательно изменила Новая волна 1960–1970-х, когда «в жанровую литературу пришли авторы, рвущиеся доказать, что фантастика дает писателю не меньше возможностей, чем литературный мейнстрим». Перемены оказались столь радикальными (хотя затронули, разумеется, не всех), что позволили Джеймсу Балларду утверждать в 1991-м: «Больше уже не требуется что-то, называемое научной фантастикой, по причине перехода частного в общее. Образы научной фантастики интегрировались в фильмы, в беллетристику, в музыку — даже ту, что принято считать „серьезной“. С тех пор как основы НФ стали основами искусства в целом, нужда в чистой фантастике отпала».

Пожалуй, самым непримиримым и воинствующим разбивателем границ был один из героев этой книги «выскочка-янки метр шестьдесят пять» Харлан Эллисон, составитель эпохальной антологии «Опасные видения» — кстати, чем не наименование для всякой подлинной фантастики? Впрочем, сам Эллисон пользовался другим термином. Мечтая о «новом стиле», что «высокой хрустальной горой» затмит «всяких там фолкнеров», он избегал названия «фантастика», отдавая предпочтение зонтичному термину «спекулятивная литература» (Speculative fiction), где fiction хоть и означает «вымысел», но такой, без которого, по мнению Горького, художественность вообще «невозможна, не существует». За последние десятилетия термин «спекулятивная литература» то использовался повсеместно, то уходил в тень, но позиций все же не сдал. Лично мне это название кажется более удачным и адекватным определением, чем фантастика, — автору этой книги, полагаю, тоже (по крайней мере, телеграм-канал Владимирского так и называется: speculative_fiction). Философские коннотации слова «спекулятивный» только добавляют этому термину веса, указывая на основной прием жанра — метафору, аналогию, не чуждые и философии. Вся фантастика — это метафора, подытоживает такой подход Прист.

Раз уж заговорили о философии, впору обратиться к еще одному герою нашей книги, который, по мысли Владимирского, вместил в себя всю литературу, ни больше ни меньше. Случаен ли Борхес как фантаст? (Да, да! — закричат многие.) А как спекулятивный писатель? Статья о нем называется «Зеркала Борхеса», там утверждается, что «каждый его рассказ — это вход в Зазеркалье», мир странный и непривычный, но каким-то образом более истинный, чем наш. Прежде всего вспомним, что латинское speculum — это и есть зеркало, «спекулятивный» — значит отражающий. Но что чего отражает? Литература — наш мир или наш мир — литературу? Разбираемый в статье рассказ Борхеса «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“» дает разгадку. Владимирский верно подмечает, что разный контекст радикально меняет восприятие одного и того же текста, но это уже следствие, а не причина. Как же Менар, почти не помня текста, сумел написать «Дон Кихота» слово в слово, пусть и истратив черновиков «без счета»? Согласно классическому учению Платона, развитому затем Шеллингом в «Философии искусства», каждой вещи (а уж тем более произведению искусства!) предшествует идея, или первообраз, отображением/отражением которой эта вещь и является. Сервантес, «баловень судьбы», каким-то наитием, как пишет Борхес, «спонтанно», усмотрел первообраз «Дон Кихота» и воспроизвел его; Менару было куда сложнее. Ему соответствующая идея открылась после тяжелых трудов, да и то частично, в пределах лишь нескольких глав, что, впрочем, оказалось достаточно, чтобы подтвердить сказанное. Всякий человек должен быть способен вместить все идеи, заключает Менар.

Таким образом, статью о Борхесе в «Картографах» можно считать ключиком к творчеству прочих героев этой книги. Все они прежде всего визионеры, «смотрители» идей, их проводники и зеркала. С этой точки зрения даже не важно, писатели ли они в традиционном понимании, так что в книге Владимирского мирно уживаются комиксист Мур и аниматор Миядзаки, и она от того только выигрывает.

Впрочем, усматривать идеи можно по-разному. В единственной в книге чисто аналитической (то есть оставляющей биографические сведения за бортом) статье о Стругацких, озаглавленной «Воспитатели воспитателей», Владимирский рассматривает важнейшую для братьев тему улучшения человека, его «позитивной реморализации». Проанализировав все их творчество, автор приходит к неутешительным выводам: Высокая Теория Воспитания всякий раз терпит поражение, усмотреть и изобразить идеал классикам отечественной фантастики не удается. Но ведь удается другое. Видимо, некоторые первообразы настолько грандиозны и фундаментальны, что никакой частный разум, даже двойной, к ним не подберется, нужны совокупные усилия человечества. А вот показать, чем не должен быть идеал, какие на пути к нему могут встретиться опасности и подводные камни, вполне писателям по силам, что Стругацкие и продемонстрировали всей мощью своего таланта.

Что ж, как видим, вопреки заявленному вначале, мы пришли к противоположной точке зрения: рай как первообраз единственен, а ад многолик, будучи бесчисленным множеством тупиковых ответвлений. Не беда, такова диалектика художественного творчества, и тем интереснее будет читать книгу одного из ведущих современных отечественных критиков.