Древнетюркская Книга Перемен

Владимир Малявин — о попытке истолковать Ырк Битиг как «первотекст евразийской цивилизации»

Ырк Битиг — древнетюркская «Книга гаданий», или «Книга притч», — уникальна во многих отношениях, и ученые до сих спорят, под влиянием каких источников она сложилась: при очевидной принадлежности к «орхонской» культурной традиции в ней усматривают влияние манихейской, тибетской или даже христианской литературы. Авторы нового русского перевода этого рунического текста истолковывают ее как «первотекст евразийской цивилизации», а Владимир Малявин объясняет, как это понимать.

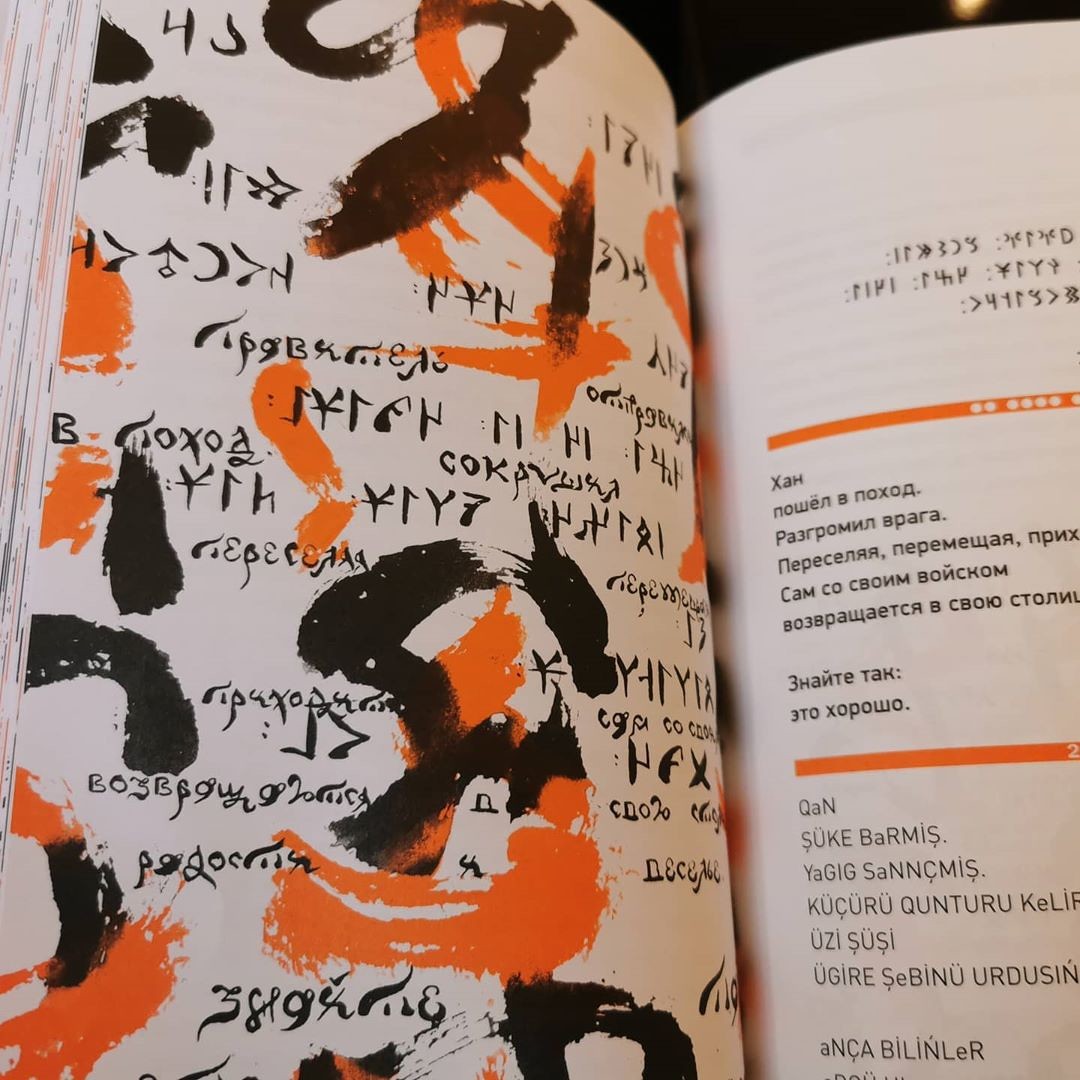

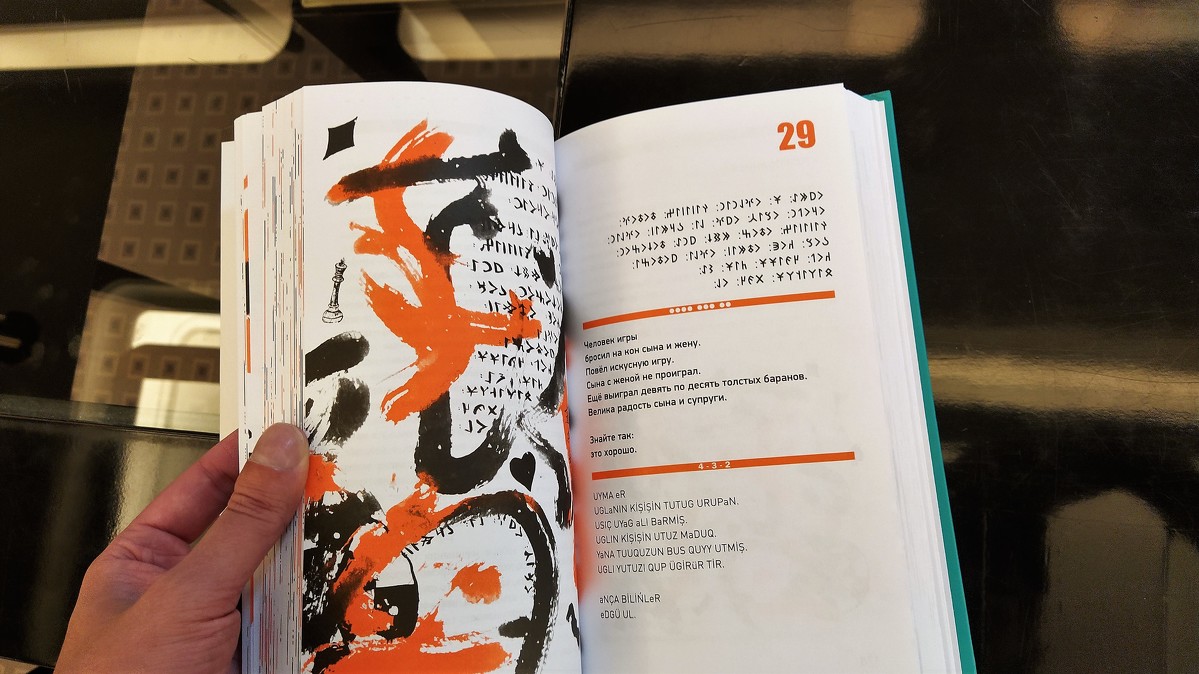

Ырк Битиг. Книга знаков. Руническое руководство евразийской мудрости. Перевод и толкования Бронислава Виногродского и Федора Черницына. М.: Издательский дом «Русская Философия», 2020

Ырк Битиг — поразительная книга: единственный полностью сохранившийся памятник рунического письма древних тюрков (датируется IX–X веками), обнаруженный в 1907 году английским путешественником Аурелем Стейном в пещерах Дуньхуана на далекой западной окраине Китая. Состоит из 65 символов-сюжетов, отмечающих отдельные, в загадочном беспорядке собранные жизненные ситуации, а по сути — моменты и качества жизни одновременно человеческой и мировой, ибо человек и природный мир повсюду на Востоке сплетены воедино. Это мир без идей и принципов, данный в россыпи, как сама жизнь. Ибо, как заметил русский поэт, жизнь прекрасна тем, что она подробна. Истина может быть только конкретной. А в культурно-историческом отношении Ырк Битиг — миниатюрная энциклопедия древнетюркской культуры и даже, как смело утверждают авторы, «первотекст евразийской цивилизации». Если вспомнить слова Евгения Шифферса о том, что русской цивилизации суждено стать синтезом православия и сибирского шаманизма, то перед нами, надо признать, самый характерный документ России-Евразии.

Ырк Битиг — поразительная книга: единственный полностью сохранившийся памятник рунического письма древних тюрков (датируется IX–X веками), обнаруженный в 1907 году английским путешественником Аурелем Стейном в пещерах Дуньхуана на далекой западной окраине Китая. Состоит из 65 символов-сюжетов, отмечающих отдельные, в загадочном беспорядке собранные жизненные ситуации, а по сути — моменты и качества жизни одновременно человеческой и мировой, ибо человек и природный мир повсюду на Востоке сплетены воедино. Это мир без идей и принципов, данный в россыпи, как сама жизнь. Ибо, как заметил русский поэт, жизнь прекрасна тем, что она подробна. Истина может быть только конкретной. А в культурно-историческом отношении Ырк Битиг — миниатюрная энциклопедия древнетюркской культуры и даже, как смело утверждают авторы, «первотекст евразийской цивилизации». Если вспомнить слова Евгения Шифферса о том, что русской цивилизации суждено стать синтезом православия и сибирского шаманизма, то перед нами, надо признать, самый характерный документ России-Евразии.

Виногродский и Черницын так увлечены древнетюркской мудростью, что почти не уделяют внимания ни текстологии памятника, ни его предыдущим исследованиям и переводам, ни его этнографическому контексту, а сразу обращаются к его мировому, точнее, общеевразийскому значению. Ырк Битиг — гадательная книга, что роднит ее с шаманистскими традициями Восточной Азии и в особенности с главным китайским каноном — «Книгой Перемен». Структурное сходство очевидное: в «Книге Перемен» 64 графических символа (так называемых гексаграмм), в Ырк Битиг — 64 комбинации символов. Родство в своем роде закономерное, если учесть, что предки древних китайцев пришли из Сибири.

Гадательные тексты неизбежно иносказательны, и слова в них удерживают свою исконную многозначность. В них предъявлена свободная игра смысла, где постоянно только непостоянство и все продолжается в своем инобытии. Рассеяние есть образ (невообразимый) превращения; в нем жизнь жительствует, скрывая себя. Однако и сокрытие не может не сокрыться само и предстать чистой явленностью, великим изобилием жизни. В моменте превращения все вещи изливаются в одно; в нем все на виду, но никто ничего не видит. Вот где кроется разгадка префикса «перво-» в слове «первотекст». В пределе жизненных метаморфоз таится безмерная и вечно отсутствующая глубина чистого, беспредметного хаоса, совпадающего с незыблемым покоем. Этой глубины не знала европейская мысль, и по той же причине я предпочитаю применительно к Евразии говорить о «метацивилизации».

Точка «хаотической завершенности» бытия, как предел пределов, не имеет своего «предмета», ничему не тождественна и ни от чего не отличается. В Азии ее уподобляли пустому, всеобъемлющему, сиятельному Небу. Небесное устроение совпадает с изначальной природой человека, чей жизненный опыт в своем пределе тоже есть не что иное, как «хаотическая цельность» существования — вездесущая и всюду отсутствующая. Эта реальность существует прежде и выше биологической жизни, выше даже круговорота рождений и смертей. Ей чуждо разделение на идеи и вещи. Ее природа — переход, сообщение, совместность всего. Недаром единственное божество, упоминаемое в Ырк Битиг помимо Неба, — это божество дороги. Небо и человек не просто подобны, но сходятся по своему пределу, который даосы в Китае называли «сокровенным проходом» (сюань гуань): за ним человек обретает свой «изначальный образ», становится «нерожденным прародителем».

Одним словом, природа Неба есть единство бесконечной множественности, единичность наподобие сингулярности черной дыры, которая ведет в антимир — неведомый и... неотличимый от этого мира. Небо — из-быток бытия; оно скрывается в своей безусловной явленности и свидетельствует о себе в отчужденных «следах», в декоруме жизни. Это значит, что оно наполняет каждую песчинку мира, питая не религиозные доктрины, а «бытовое исповедничество» с его по-детски искренним доверием к жизни, которое так часто кажется европейцам невежеством, равнодушием или бесчувствием. Интересно, что «религия быта» отпечаталась на судьбе самой Ырк Битиг: с ее текстом, попавшим в буддийский храм из манихейского монастыря, соседствуют, частично даже накладываясь на него, написанные по-китайски буддийские песнопения. Таков семиотический космополитизм евразийской выделки: космополитизм рассеивающегося «первознака», открывающего «врата к множеству чудес» (Лао-цзы). Почему чудес? Потому что в небесном устроении все спонтанно сходится по своей завершенности и в нем действует сила предвосхищения всего сущего — самая могучая из всех. Собственно, только такой взгляд на мир и оправдывает гадание. Убедительным историческим свидетельством этой реальности и ее творческой силы служит сама культура Дуньхуана и всего Шелкового Пути с ее безграничным и вдохновенным «синкретизмом» культурных форм.

Одним словом, природа Неба есть единство бесконечной множественности, единичность наподобие сингулярности черной дыры, которая ведет в антимир — неведомый и... неотличимый от этого мира. Небо — из-быток бытия; оно скрывается в своей безусловной явленности и свидетельствует о себе в отчужденных «следах», в декоруме жизни. Это значит, что оно наполняет каждую песчинку мира, питая не религиозные доктрины, а «бытовое исповедничество» с его по-детски искренним доверием к жизни, которое так часто кажется европейцам невежеством, равнодушием или бесчувствием. Интересно, что «религия быта» отпечаталась на судьбе самой Ырк Битиг: с ее текстом, попавшим в буддийский храм из манихейского монастыря, соседствуют, частично даже накладываясь на него, написанные по-китайски буддийские песнопения. Таков семиотический космополитизм евразийской выделки: космополитизм рассеивающегося «первознака», открывающего «врата к множеству чудес» (Лао-цзы). Почему чудес? Потому что в небесном устроении все спонтанно сходится по своей завершенности и в нем действует сила предвосхищения всего сущего — самая могучая из всех. Собственно, только такой взгляд на мир и оправдывает гадание. Убедительным историческим свидетельством этой реальности и ее творческой силы служит сама культура Дуньхуана и всего Шелкового Пути с ее безграничным и вдохновенным «синкретизмом» культурных форм.

В древнетюркской книге мы открываем этот мир «множества чудес», где чужое — как родное, а знакомое отсвечивает непостижимой далью. В этом мире почитается духовная чувствительность, просветленное незнание. Отсюда, как мне кажется, особый пафос авторов, вольно или невольно ищущих не ясности, а внутренней связи с неведомым. Достаточно сказать, что книга начинается с обращения к «неизвестному читателю». Оговорка не по Фрейду. Тот хотел расшифровать неизвестное, чтобы парализовать человеческую волю. Читатель Ырк Битиг, наоборот, должен решиться жить по правде единичности всего бывающего (даже не сущего) вне формальных правил и абстрактных принципов. Он должен уметь жить всегда неведомым «здесь и сейчас» и, значит, иметь волю жить.

Речь идет об умении действовать, всегда успевая и, следовательно, успешно, открывая в себе неисчерпаемый потенциал жизнетворчества. Очень русское и одновременно всеевразийское задание. Сравнил же Розанов русских с арабами, которые странствуют по пустыне и «поют песни при свете звезд».

Речь идет об умении действовать, всегда успевая и, следовательно, успешно, открывая в себе неисчерпаемый потенциал жизнетворчества. Очень русское и одновременно всеевразийское задание. Сравнил же Розанов русских с арабами, которые странствуют по пустыне и «поют песни при свете звезд».

Теперь мы можем ясно видеть, почему гадание было лингвистической и мыслительной параллелью первичного опыта жизни и одновременно космического порядка. Превыше всего оно было способом интуитивного познания творческой мощи жизни. Авторы сравнивают ее с карточной игрой, в которой каждый может «стать хозяином своей судьбы». Но тут не обойтись без строгой дисциплины духа, без внутренней выправки и неистощимого покоя. В евразийском просторе всеобщего рассеивания духовная дисциплина возвращает к предельности существования и, стало быть, вещественности быта. Евразийский человек — совсем как сверхчеловек Ницше — в небесной пра-жизни укрепляется в своей верности Земле. И нет нужды напоминать, что гадательные практики в древней Евразии находились у истоков духовных школ — самого ценного наследия этого региона.

Вот урок Ырк Битиг. Его нужно терпеливо и восхищенно усваивать.