Допустимое и недопустимое обращение с историей

Константин Митрошенков — о «Метаистории» Хейдена Уайта

В «Кабинетном ученом» вышло новое издание знаменитой работы Хейдена Уайта «Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века», которая впервые увидела свет ровно пятьдесят лет назад. В те годы книгу однозначно записали в «постмодернистские»: в ней говорилось о том, что любое историческое повествование строится по тем же принципам, что и литературное, а не сообщает напрямую, как все было на самом деле. По просьбе «Горького» Константин Митрошенков рассказывает о ключевых идеях этого труда, а также о том, почему они по-прежнему актуальны.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Хейден Уайт. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2023. Перевод с английского под редакцией Е. Г. Трубиной, В. В. Харитонова. Содержание. Фрагмент

Ровно пятьдесят лет назад вышла «Метаистория» Хейдена Уайта. Как вспоминал автор, путь от написания до публикации книги оказался очень непростым. Внутренние рецензенты издательства Корнелльского университета, куда он сначала отправил рукопись, «аттестовали [ее] как слишком абстрактную и слишком длинную (и, несомненно, слишком „тяжелую“), чтобы надеяться на продажи, достаточные для оплаты расходов на публикацию». «Метаисторию» язык не повернется назвать легким чтивом, но когда издательство Университета Джона Хопкинса все же опубликовало книгу, то она сразу привлекла к себе внимание и спровоцировала интеллектуальный скандал. Профессиональные историки были возмущены утверждением Уайта о том, что используемые ими способы построения нарративов о прошлом ничем принципиально не отличаются от приемов литераторов. В этом заявлении, подкрепленным анализом сочинений крупнейших историков (Мишле, Ранке, Токвиль, Бурхардт) и философов истории (Гегель, Маркс, Ницше, Кроче) XIX века, они справедливо увидели попытку оспорить научный статус их дисциплины. На дворе была середина 1970-х, и Уайта сразу записали в разряд «постмодернистов». Но в отличие от Ролана Барта или Франсуа Лиотара, с разных позиций деконструировавших традиционные подходы к историописанию, Уайт был не сторонним наблюдателем, а профессиональным историком. В 1958 году он защитил докторскую диссертацию по истории папства в XII веке и следующие десять лет в основном занимался европейским Средневековьем и ранним Новым временем. Его интерес к проблеме нарратива был связан с размышлениями о положении дел внутри исторической дисциплины.

Ровно пятьдесят лет назад вышла «Метаистория» Хейдена Уайта. Как вспоминал автор, путь от написания до публикации книги оказался очень непростым. Внутренние рецензенты издательства Корнелльского университета, куда он сначала отправил рукопись, «аттестовали [ее] как слишком абстрактную и слишком длинную (и, несомненно, слишком „тяжелую“), чтобы надеяться на продажи, достаточные для оплаты расходов на публикацию». «Метаисторию» язык не повернется назвать легким чтивом, но когда издательство Университета Джона Хопкинса все же опубликовало книгу, то она сразу привлекла к себе внимание и спровоцировала интеллектуальный скандал. Профессиональные историки были возмущены утверждением Уайта о том, что используемые ими способы построения нарративов о прошлом ничем принципиально не отличаются от приемов литераторов. В этом заявлении, подкрепленным анализом сочинений крупнейших историков (Мишле, Ранке, Токвиль, Бурхардт) и философов истории (Гегель, Маркс, Ницше, Кроче) XIX века, они справедливо увидели попытку оспорить научный статус их дисциплины. На дворе была середина 1970-х, и Уайта сразу записали в разряд «постмодернистов». Но в отличие от Ролана Барта или Франсуа Лиотара, с разных позиций деконструировавших традиционные подходы к историописанию, Уайт был не сторонним наблюдателем, а профессиональным историком. В 1958 году он защитил докторскую диссертацию по истории папства в XII веке и следующие десять лет в основном занимался европейским Средневековьем и ранним Новым временем. Его интерес к проблеме нарратива был связан с размышлениями о положении дел внутри исторической дисциплины.

Во введении к «Метаистории» Уайт называет свой метод «формалистским» и отмечает, что его интересуют вовсе не правдивость того или иного изложения исторических событий, а структурные компоненты, из которых складываются сочинения историков. Он конструирует сложную методологическую матрицу, привлекая типологию сюжетов Нортропа Фрая, концепцию «мировых гипотез» Стивена Пеппера, социологию знания Карла Мангейма и подходы ряда других исследователей, в том числе русских формалистов. Собирая свое повествование из разрозненных событий, историк должен связать их между собой и превратить в законченную историю. Что еще более важно, историку необходимо объяснить смысл рассказываемой им истории. Это объяснение происходит на нескольких уровнях. Первый — это уровень построения сюжета; историк может изложить свою историю по типу Романа, Комедии, Трагедии или Иронии. Каждый способ построения сюжета транслирует определенную картину мира. Например, в комедии изображается конфликт героя с окружающей действительностью, который обязательно заканчивается примирением: «Общественные условия предстают как более чистые, нормальные, здоровые вследствие конфликта между, казалось бы, непримиримо противоположными элементами мира; в конечном итоге обнаруживается, что эти элементы гармонизируются и унифицируются друг с другом». Второй уровень — это объяснение посредством формального доказательства. «Такое доказательство, — пишет Уайт, — дает объяснение того, что происходит в истории, привлекая принципы комбинации в качестве предположительных законов исторического объяснения». В этом случае у историка также на выбор четыре возможные стратегии: Формистская, Органицистская, Механистичная и Контекстуалистская. Наконец, третий уровень — это объяснение посредством идеологического подтекста. Все историки, согласно Уайту, принадлежат к одному из четырех идеальных типов: Анархистов, Консерваторов, Радикалов и Либералов. Он уточняет, что взаимосвязь между идеологической позицией историка и используемыми им способами построения сюжета не стоит трактовать слишком прямолинейно: «Скорее можно говорить о том, что форма, которую он придает своему историческому тексту, имеет идеологический подтекст, созвучный с той или иной из четырех выделенных выше позиций. Как каждая идеология сопровождается особой идеей истории и ее процессов, так, я полагаю, каждая идея истории сопровождается определенным идеологическим подтекстом». Индивидуальный стиль каждого историка представляет собой комбинацию типов построения сюжета, доказательства и идеологического подтекста. Некоторые из этих типов могут быть без труда объединены, другие, наоборот, несовместимы между собой.

Уайт указывает, что историк, приступая к работе, сначала префигурирует историческое поле — конструирует объект исследования и определяет концептуальную стратегию, которая будет использоваться для объяснения этого объекта. Акт префигурации происходит в соответствии с одним из четырех (заветное для Уайта число!) тропов: Метафорой, Метонимией, Синекдохой или Иронией. Тропы позволяют историку ухватить содержание опыта, «сопротивляющееся описанию в ясных прозаических репрезентациях», и подготовить его для «сознательного постижения». Проще говоря, еще до того, как исследователь приступит к анализу источников, у него в голове уже присутствует некое представление о том, что должно получиться в итоге. Это представление определяет как отбор материала, так и его интерпретацию. Неудивительно, что книга Уайта так не понравилась многим историкам, которые привыкли думать, что сначала они изучают все доступные источники по теме и только потом предлагают свою объяснительную модель.

Метафору, Метонимию и Синекдоху Уайт называет «наивными» тропами, «поскольку к ним можно прибегать только с убеждением в способности языка схватывать природу вещей в фигуративных терминах». Иронию же он называет тропом «сентиментальным» или «само-сознающим». Пишущий в ироническом ключе историк понимает, что существует непреодолимый зазор между репрезентацией исторических событий и тем, как эти события происходили «на самом деле». Уайт называет Иронию определяющей чертой исторического сознания конца XIX века с присущими ему сомнениями в возможности «научного» и «объективного» познания прошлого. Таким же образом он характеризует историческое сознание эпохи постмодерна и пишет в заключении: «Формализм моего подхода к истории исторической мысли сам по себе отражает Ироническую ситуацию, внутри которой возникло большинство современных академических историографий». При этом Уайт отдает себе отчет в том, что Ирония явно проблематична с политической точки зрения, так как подрывает веру в возможность любых позитивных преобразований общества. Показательно, что к авторам, писавшим в ироническом ключе, он относит Буркхардта и Ницше, известных своими консервативными политическими взглядами.

Размышляя о том, как в последние десятилетия изменилось восприятие «Метаистории», Игорь Кобылин и Федор Николаи отмечают, что фокус исследователей переключился с тропологических изысков на политические и этические следствия предложенного Уайтом анализа. В заключении «Метаистории» он пишет, что его книга не только диагностирует тупик, в котором оказалась профессиональная историография во второй половине XX века, но и предлагает возможный выход: «Если удастся показать, что Ирония — это только одна из множества возможных точек зрения на историю, каждая из которых имеет веские причины для существования на поэтическом и моральном уровнях сознания, то Ироническая позиция начнет утрачивать статус необходимой точки зрения на исторический процесс. Тогда историки и философы истории смогут свободно концептуализировать историю, постигать ее содержание, конструировать повествовательные объяснения ее процессов в той модальности сознания, которая в наибольшей степени соответствует их собственным моральным и эстетическим ожиданиям». Раз историки могут свободно выбирать тропы, в соответствии с которыми выстраиваются их нарративы, то они свободны в выборе образа прошлого. Роберт Доран указывает, что на Уайта существенно повлияла философия Жан-Поля Сартра, для которого центральной была проблема выбора, в том числе применительно к истории. В книге «Бытие и ничто» (1943) он пишет, что прошлое не дано нам в готовом виде, а всегда заново моделируется в зависимости от вызовов настоящего. Философ приводит такой пример. Когда в 1917 году США вступили в Первую мировую войну на стороне Антанты, американская пропаганда подчеркивала исторические связи с Францией — например, участие французских добровольцев в Войне за независимость. Но если бы все сложилось иначе и США заняли бы сторону Германии, то «можно было бы вообразить, например, основанную на „кровном родстве“ пропаганду, которая бы существенно учитывала пропорцию немцев, эмигрировавших в Америку в XIX веке». Прошлое сообществ и стран состоит из «сырых фактов», которые приобретают такой смысл, каким их наделяют пишущие историю люди.

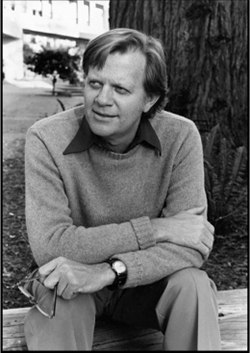

Хейден Уайт. 1979. Фото: University Library, UC Santa Cruz

Хейден Уайт. 1979. Фото: University Library, UC Santa CruzНетрудно увидеть, в чем проблематичность такого подхода. Если признать, что историки конструируют прошлое, исходя из своих политических взглядов и представлений о должном, можно ли тогда вообще провести границу между допустимым и недопустимым обращением с историей? Карло Гинзбург в своем докладе на конференции, посвященной проблемам историографической и художественной репрезентации холокоста, утверждал, что Уайт нивелирует само понятие исторической истины. Раз выбор того или иного исторического нарратива зависит от его соответствия нашим «моральным и эстетическим ожиданиям», то выходит, что работы авторов, отрицающих холокост, имеют такое же право на существование, как и сочинения признанных авторитетов по истории Второй мировой войны. Однако в ответ на критику Гинзбурга можно привести как минимум два соображения. Во-первых, при всей своей славе радикального постмодерниста Уайт никогда не ставил под сомнение возможность верификации отдельных фактических утверждений (например, «Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года»). Он лишь указывал, что один и тот же набор фактов может превратиться в абсолютно разные истории в зависимости от выбранного историком тропа, типа сюжета и так далее. Фактическое утверждение может быть истинным или ложным, но говорить об истинности нарратива можно только в переносном смысле, так как он представляет собой фигуративное, а не буквальное изложение событий. Во-вторых, даже такой подход к проблеме истинности исторических нарративов не отменяет возможности этического суждения, отмечает Роберт Дарон. Он предлагает взглянуть на него через призму экзистенциалистской этики, согласно которой благом является то, что способствует человеческой свободе, а злом — то, что ограничивает ее. Разумеется, подобная свобода не безгранична и заканчивается там, где начинается свобода других людей и сообществ. Если рассуждать в подобных категориях, то этически приемлемым будет такой исторический нарратив, который расширяет возможности той или иной группы (например, укрепляя чувство групповой идентичности), но не ущемляет при этом ничьи права и свободы.

И здесь мы подходим к более злободневным вопросам.

Исследователи часто указывают, что в российской пропаганде важное место занимает идиома «историческая Россия». Начиная со времен Рюрика и заканчивая современностью история страны описывается в категориях поступательного и непротиворечивого развития, а на первый план выходит преемственность всех форм государственности, когда-либо существовавших на территории современной России. Конечно, такое представление вовсе не ново и восходит как минимум к XIX веку, когда историки начали писать истории «государства российского», опрокидывая в прошлое современные им категории. В нарративах, сконцентрированных на действиях правителей (будь то князья, цари или императоры), любые революции, народные восстания и периоды децентрализации представляются своего рода разрывами в исторической ткани, а усиление центральной власти — как однозначное благо и возвращение к «естественному ходу вещей». Понятно, что даже самые консервативные современные историки не пишут работы на манер Карамзина, Соловьева или Ключевского, но подобная схема по сей день воспроизводится в школьных учебниках и многих научно-популярных публикациях.

Борис Кагарлицкий (признанный «иностранным агентом» и недавно арестованный по обвинению в «оправдании терроризма») однажды заметил, что единственным историком, предложившим альтернативу такому нарративу, был марксист Михаил Покровский. В работах 1910–1920-х годов он доказывал, что историю России нельзя рассматривать в отрыве от истории мирового капитализма. «Школа Покровского, — пишет Кагарлицкий, — порвала с трактовкой русской истории как процесса исключительно политического и продемонстрировала, что всесильная отечественная бюрократия сама по себе была заложником общественных отношений и интересов». Другие историки много и обоснованно критиковали Покровского, указывая на многочисленные натяжки и анахронизмы в его концепции. Но в контексте нашего обсуждения важно то, что Покровский, проводя свою историографическую интервенцию, исходил из того, что радикальное переустройство общества невозможно без столь же радикального пересмотра представлений о прошлом.

Любые программы того, как должна измениться Россия в будущем (идет ли речь о «подлинной федерализации» или «деколонизации»), должны иметь в виду выработку альтернативы нарративу о «тысячелетней государственности». В последние пятьдесят с лишним лет большинство историков скептически смотрели на масштабные объяснительные модели, считая, что они неизбежно искажают картину прошлого, и предпочитали заниматься узкими сюжетами. Такую позицию легко понять: после двух мировых войн и рукотворных катастроф XX века многим казалось, что «великие рассказы», как назвал их Лиотар, окончательно дискредитировали себя. Но в отсутствие каких-либо внятных альтернатив старые нарративы продолжают определять наше историческое сознание, даже если мы хорошо осведомлены о новых изысканиях в отдельных сферах.

Конечно, ничего не изменится, если на смену одному монолитному нарративу придет другой, столь же монолитный, только со знаком минус. Речь идет о множестве конкурирующих между собой нарративов, написанных из разных перспектив, с разными действующими лицами, а также территориальными и хронологическими рамками. Приведу лишь один пример. Несколько лет назад группа авторов, связанных с журналом Ab Imperio, закончила работу над двухтомной «Новой имперской историей Северной Евразии». Определив таким образом географию своего исследования, они хотели уйти от традиционного подхода к историописанию, в центре которого находится гомогенное национальное государство, и показать внутреннее разнообразие обществ, населявших и населяющих этот регион. В предисловии к первому тому авторы пишут: «Обсуждая прошлое, общество вырабатывает язык и образы для конструирования совместного будущего. <...> Лишь немногие изучают социологию, но практически все с самого раннего детства сталкиваются с историей и приобщаются к историческому мышлению. То, как люди представляют себе социальные группы и движущие силы в прошлом, напрямую влияет на их восприятие социального взаимодействия и социальных структур сегодня».

Если смотреть на «Метаисторию» из намеченной перспективы, то для российских читателей она сегодня может быть даже более актуальной, чем в 2002 году, когда впервые вышел русский перевод книги. Демонстрируя несостоятельность притязаний исторической дисциплины на «объективность», Уайт вовсе не оправдывает сомнительные манипуляции с прошлым, а напоминает нам о том, что любое историческое сочинение имеет политическое и этическое измерения. Историки могут представлять себя мудрецами, скрывающимися от мира в башне из слоновой кости, но их занятия напрямую или опосредованно влияют на современность. Выбирая прошлое, мы выбираем настоящее, а в конечном счете и будущее.