Донкихот из ГУЛАГа

Никита Елисеев — к выходу первого тома Собрания сочинений Георгия Демидова

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

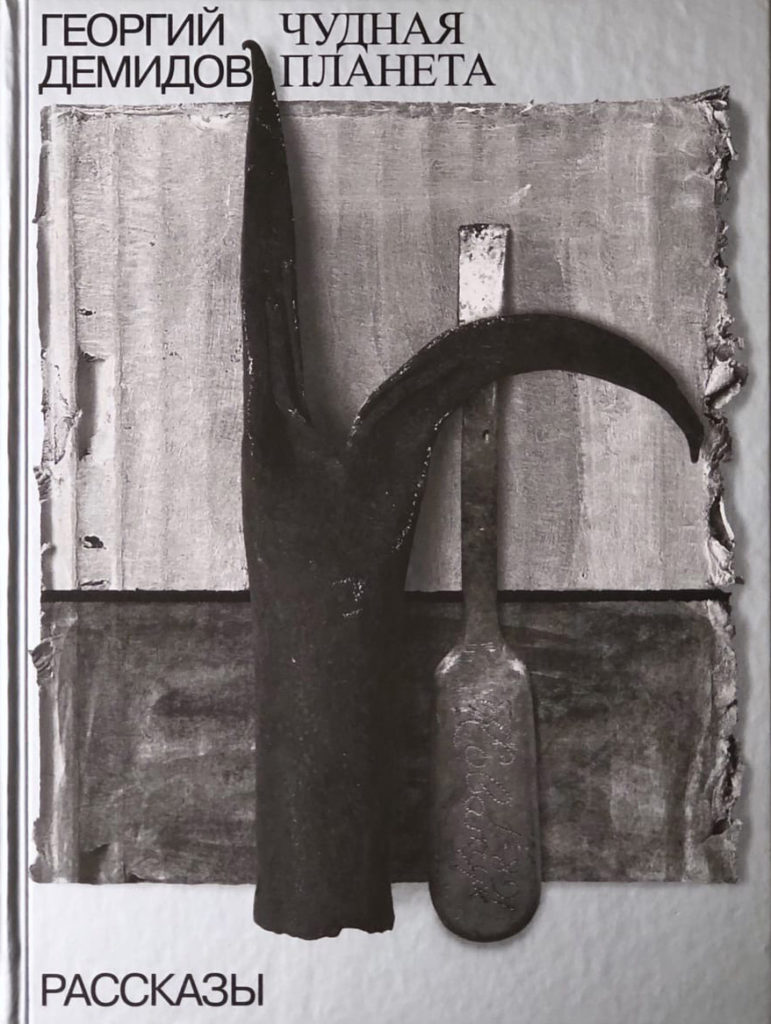

Георгий Демидов. Собрание сочинений в шести томах. Т 1. Чудная планета: рассказы. М.: Издательская программа Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти; СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. Под общей редакцией Валентины Демидовой. Вступительная статья Романа Романова, Дмитрия Быкова*Признан властями РФ иноагентом.. Послесловие Татьяны Полянской, Мариэтты Чудаковой. Содержание

Конечно, «теперь тебе не до стихов (рассказов, повестей, романов. — Н. Е.), о слово русское, родное» (Тютчев). Но: издательство Ивана Лимбаха выпустило в свет великую книгу, которую надо прочесть всем. Неважно: понравится она или не понравится. Важно прочесть. «Война и мир» и «Преступление и наказание» тоже не всем нравятся. К сожалению.

Конечно, «теперь тебе не до стихов (рассказов, повестей, романов. — Н. Е.), о слово русское, родное» (Тютчев). Но: издательство Ивана Лимбаха выпустило в свет великую книгу, которую надо прочесть всем. Неважно: понравится она или не понравится. Важно прочесть. «Война и мир» и «Преступление и наказание» тоже не всем нравятся. К сожалению.

Вышел в свет первый том шеститомного Собрания сочинений Георгия Георгиевича Демидова, куда вошли его рассказы под общим заглавием «Чудная планета». Мало кто в России знает, кто такой Георгий Демидов (а надо бы, чтобы каждая собака знала, как писал по другому поводу Венедикт Ерофеев). Георгию Демидову Варлам Шаламов, пересекшийся с ним во время лагерной своей одиссеи, посвятил один из самых сильных рассказов — «Житие инженера Кипреева». Это один из немногих рассказов Шаламова, где главный герой оказывается не сломлен лагерем.

В 1960-е годы Шаламов и Демидов дружили, переписывались. Потом поссорились. Резко. Принципиально. С взаимными личными оскорблениями, одинаково (с обеих сторон) несправедливыми. Но ведь — кто не слеп, тот видит — два этих великих писателя стояли на диаметрально противоположных позициях. Вообще-то непримиримых.

В предисловии к книге Дмитрия Быкова («Потому и жива надежда, мать дураков») верно замечено, что в лагерной литературе есть четыре мощных, мирового уровня писателя (располагаю по алфавиту): Георгий Демидов, Юрий Домбровский, Александр Солженицын и Варлам Шаламов. Оговорюсь и уточню верное замечание поэта: наверняка в этой литературе были и еще писатели такого же уровня — об одном из них (Игоре Стине) есть рассказ Георгия Демидова «Писатель», — но рукописи не горят, только если их не жгут. Тому свидетельство (как ни странно) судьба Демидова и его отстуканных на машинке текстов.

Виктор Топоров как-то заметил, что под гром постмодернистских рассуждений о «смерти автора» сделалось незаметно, что именно сейчас автор (его биография, жизнь и судьба) не менее важен, чем его произведения. Биография автора именно сейчас становится таким же его произведением, как и его рассказы, повести, романы или стихи.

Вот вкратце биография Георгия Георгиевича Демидова (1908—1987). Шаламов был несколько неточен, когда назвал своего тогдашнего друга, выведенного в рассказе под фамилией Кипреев, инженером. Инженером Демидов стал вынужденно. Он — физик, ученый. Все тот же Дмитрий Быков обращает внимание на научность прозы Демидова, аналитичность, дотошность, объективность. Словно перед нами отчет о жутком эксперименте, в который помимо своей воли включен отчитывающийся.

Демидов учился на физико-химическом факультете Харьковского университета. Лев Ландау забрал его с третьего курса в Украинский физико-технический институт (знаменитый тогда УФТИ, где в это время работали и иностранные ученые) со словами: «Нечего тебе там (в университете. — Н. Е.) делать». Под руководством Ландау Демидов защитил кандидатскую диссертацию. В 1937—1938 годах УФТИ был разгромлен органами госбезопасности. В число репрессированных ученых (частью расстрелянных, частью отправленных в лагеря) попал и Георгий Демидов.

Он был отправлен на Колыму. Работал в шахтах, на лесоповале, на строительстве дорог, несколько раз «доходил», несколько раз обмораживался до полусмерти. Вероятно, он бы так и погиб, как герой его рассказа «Интеллектуал (Признак Коши)», если бы не... американцы.

В конце войны в колымские шахты по ленд-лизу прибыло самоновейшее электроламповое оборудование. Разумеется, с инструкциями, разумеется, на английском языке. Физик Демидов устанавливал и обслуживал это оборудование. Он знал и английский язык, и технические термины. Мог разобраться. Так же хорошо он разобрался в безудержном воровстве лагерной обслуги. Попытался его пресечь, что было, конечно, донкихотством. Недаром короткая, но информативная вступительная статья Романа Романова называется: «Философский смысл донкихотства Георгия Демидова».

Демидов не мог не знать, что у того, кому он пишет докладные о пропаже американских лампочек, в квартире сияет электрическое солнце. Да тут еще на торжественном вечере, где премировали передовиков производства, вернул американский костюм поздравлявшим его со словами: «Я американские обноски носить не буду» (а вся лагерная элита сплошь в этих «обносках»). А еще не держал язык за зубами, в бараке «издевался над советской демократией и превозносил достоинства англо-американской» (сейчас бы сказали англо-саксонской).

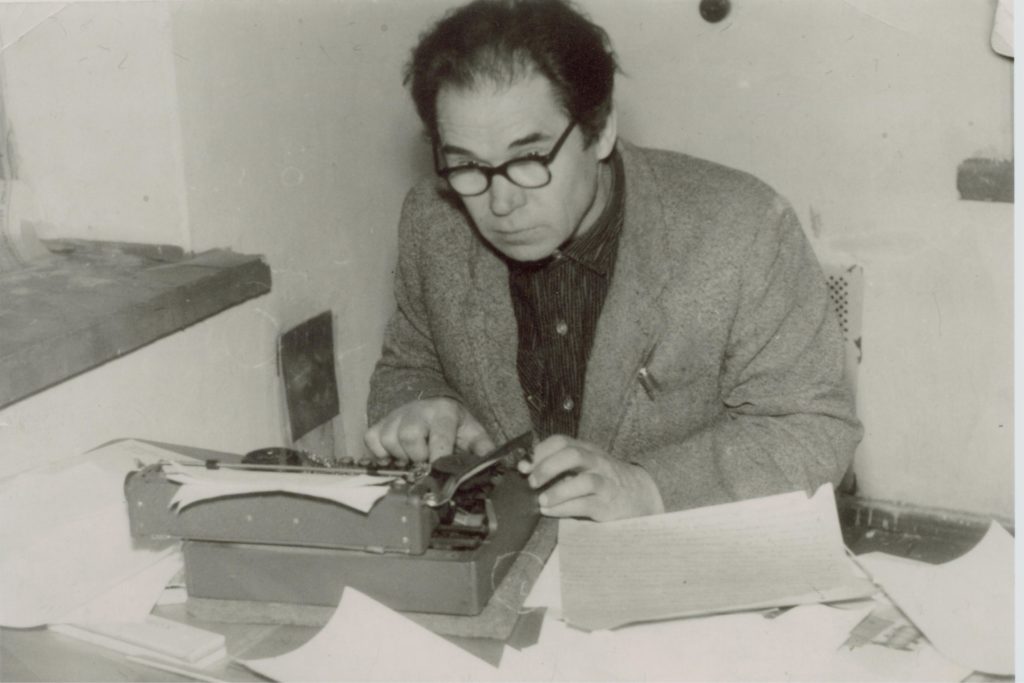

По доносу вороватой лагерной обслуги Демидов был арестован во второй раз. Получил второй срок. В 1957 году был реабилитирован. В центральную европейскую часть России не вернулся. Жил и работал инженером-электриком в Ухте. Запатентовал несколько изобретений. Некоторое время фотопортрет Георгия Демидова висел на стенде «Лучшие люди нашего города» главной площади Ухты.

В данном случае горадминистрация не ошиблась. Демидов, действительно, был лучшим человеком Ухты. Праведником. Донкихотом. Вечерами после работы он писал и перепечатывал на машинке рассказы и повести о концлагерях. Кстати, эта биографическая или производственная деталь предопределила одну художественную особенность текстов Георгия Демидова, проницательно отмеченную Дмитрием Быковым: очень длинная экспозиция, очень частые бэктаймы (возвращения во времени).

Усталый после напряженного рабочего дня человек садится снова работать, писать рассказ. Перечитывает написанное и вспоминает: а вот это я не упомянул, а надо упомянуть, а вот это я вчера забыл, а надо вспомнить — упоминает и вспоминает. Успокаивать себя тем, что в следующем рассказе он вспомнит и упомянет, он не может. Во-первых, он не уверен в том, что в следующий раз вспомнит сейчас забытое. Во-вторых, он уверен в том, что хрущевская оттепель ненадолго. А уж когда оттепель кончилась, он стал уверен в том, что рано или поздно писание его кончится, и хорошо если не третьим сроком. Так что, вполне возможно, тот рассказ, который он пишет сейчас, — последний.

Из этих биографических условий вырастает потрясающий литературный прием замедления действия. Читателю ведь хочется узнать, что случилось с героем того или иного рассказа, с тенором Локшиным, баритоном Званцевым, с зэком, отправленным хоронить мертвого недоноска («дубаря»), с аспирантом Кораблестроительного института Михаилом Кушнаревым, но заглянуть в конец рассказа его совсем не тянет, поскольку он (читатель) понимает (не может не понимать): ничем хорошим излагаемая ему история не кончится. Как правило.

В результате длинное, завораживающее (а не расхолаживающее) читателя, тлеющее, словно бикфордов шнур, начало и — финальный взрыв. Порой буквальный, как в рассказе «Без бирки», про Кушнарева. Помимо этого (как ни кощунственно это звучит) умелого беллетристического приема, есть и еще одно: каждая частная история конкретного колымчанина оказывается вписана, встроена в общую жуткую историю лагерной Колымы.

Демидов писал свои рассказы и повести десятилетиями, с 1957-го по 1980 год, и не делал ни малейших попыток опубликовать их ни здесь, ни за границей. Здесь — потому что понимал: даже после солженицынского «Ивана Денисовича» такое не опубликуют. Там — потому что никаких возможностей опубликоваться на Западе у инженера-электрика из Ухты не было.

Демидов писал свои рассказы и повести десятилетиями, с 1957-го по 1980 год, и не делал ни малейших попыток опубликовать их ни здесь, ни за границей. Здесь — потому что понимал: даже после солженицынского «Ивана Денисовича» такое не опубликуют. Там — потому что никаких возможностей опубликоваться на Западе у инженера-электрика из Ухты не было.

Кое-кому Демидов давал читать свои тексты. Круг этот был весьма неширок. Встает вопрос: так для чего он писал свои рассказы и повести? Видимо, им двигал долг: «делай, что должно, и будь, что будет». Он был одним из немногих выживших в колымском аду. Он должен был об этом рассказать. Повторюсь: Роман Романов недаром назвал свою вступительную статью «Философский смысл донкихотства Георгия Демидова». Точно так же Демидов пытался пресечь воровство лагерной обслуги. Донкихотство чистой воды.

В хрущевское и раннебрежневское время на внерабочие занятия передовика производства города Ухты смотрели сквозь пальцы. После укрепления властной вертикали в 1968 году стали смотреть пристально. Вызывали в местный отдел КГБ, предупреждали. Фотопортрет со стенда в центре города сняли. Наконец, в дни московской Олимпиады 1980 года провели обыск в квартире Демидова. Забрали все его тексты. Весь труд его жизни, весь исполненный им долг. После этого Демидов прожил еще семь лет. Просто жил. Ничего уже не писал. В 1987 году он посмотрел фильм «Покаяние», вернулся домой и умер от сердечного приступа. В 1988 году дочь Демидова, Валентина, которой посвящено несколько его рассказов, написала в комиссию Александра Яковлева письмо с требованием вернуть рассказы и повести отца (если они не уничтожены). Оказалось: не уничтожены. Вернули. Первый рассказ «Дубарь» был опубликован в журнале «Огонек». В начале нулевых вышло несколько сборников Демидова.

И вот сейчас начинает выходить Собрание сочинений писателя. В первом томе, кроме рассказов самого Демидова, умные и точные статьи Романа Романова, Дмитрия Быкова, Татьяны Полянской, Мариэтты Чудаковой, лагерное дело Демидова и глоссарий колымского жаргона.

Писать о самих рассказах трудно. Поневоле сбиваешься на патетику, что в случае Демидова неуместно. Вновь сошлюсь на статью Дмитрия Быкова: да, это тексты ученого, обладающего огромным литературным даром. Физика, который поневоле стал лириком. Своеобразным, конечно, лириком. Да, это отчеты о жутком эксперименте. В этом смысле работа Демидова сходна с работами бывших узников нацистских концлагерей Бруно Беттельхайма и Виктора Франкла. Деловая, производственная проза о том, как ломали и уничтожали людей, о том, как некоторые не ломались, а некоторые (очень малое количество) даже выживали, не убив в себе человеческое.

Здесь-то и кроется основа принципиального спора физика Демидова с поэтом Шаламовым. Спор проявляется в такой детали, как изображение уголовников, «блатных». Для Шаламова — это зверье в человеческом обличии. Для Демидова — это тоже... люди. Достойные (как это ни странно) уважения. В конце концов, они жестко блюдут свой неписаный воровский кодекс. Как же не уважать вора Бациллу, готового загнуться от голода и холода в карцере, лишь бы не работать на лагерную администрацию? А если Бацилла еще и художник, если он создаст настоящий шедевр, обреченный сгинуть, как и его создатель, — уважение переходит в восхищение.

Тут основа спора двух лагерных писателей, Шаламова и Демидова. Шаламов твердо стоит на оруэлловской позиции: человек слаб, человеческого в человеке очень мало. Тонкий слой, который сдирается холодом, голодом, непосильной работой, постоянными унижениями. Вся культура, цивилизация сползает с человека, лишь только он оказывается в нечеловеческих условиях. Поэтому не надо загонять человека в такие условия. Не ставьте человека перед выбором: чтобы остаться человеком — надо стать героем и мучеником. Это — безнравственно.

С последним выводом Демидов согласен. (Да и кто бы с этим выводом не согласился!) Но он вносит корректировку в шаламовско-оруэлловский подход. Вот эту-то корректировку и трудно сформулировать, не впадая в патетику. Рискну: человеческое в человеке все же сохраняется. Да, связано это человеческое с цивилизацией, с культурой, с искусством (что и вовсе, согласитесь, удивительно). Чем больше в человеке культуры и цивилизации (или способности к искусству), тем больше вероятности, что человек не превратится в двуногого зверя. Никакой надежды здесь нет. «Надежда — мать дураков» — слова Демидова. Никакого горделивого утверждения: «Душа — жива! Замысел твой тайный...»

Какая надежда в том, что вор и уголовник Бацилла нарисовал на фанерке шедевр — колымскую Голгофу? Эта фанерка тоже погибнет, как погиб Бацилла... Какая надежда в том, что несостоявшийся ученый Михаил Кушнарев все точно рассчитал и рванул в смертельный побег в зону взрыва для нового золотого прииска? Предфинал этого рассказа «Без бирки» я и процитирую:

«Теперь даже те, на гребне горы, кто раньше презирал Кушнарева за его житейскую неприспособленность, склонность к философской зауми и бесплодную войну с собственной природой, прониклись к нему чувством, близким к почтению. Этот человек пошел на добровольную смерть, возвышающую перед этими желторотыми крикунами-вохровцами не только его, но и всех, над которыми они ежедневно измываются. Теперь кое-что дойдет, наверное, даже до их забитого политруковским лганьем сознания. Выкрики на флангах действительно затихли. Зато в центре кто-то крикнул: „Прощай, Кушнарев!“»

Разумеется, не в таких морфемах и не конкретно на этот рассказ, но Шаламов возразил Демидову: «Чушь. Диккенсовщина. Лакировка действительности. Не „наверное“, а наверняка ничего не дойдет до их сознания и подсознания. Нелюдь есть нелюдь. Человеками ей не стать. Точка». Спор, как вы понимаете, неразрешим.