Десять сталинских окладов

О книге Ирины Руцинской «Иконография Сталина»

То, что культ личности Сталина строился на сугубо религиозном поклонении богочеловеку, вроде бы очевидно всем, кроме самих идолопоклонников. Но историк Ирина Руцинская все равно обратилась к этому общему месту, чтобы в книге «Иконография Сталина» объяснить, как духовное на визуальном уровне смешалось с материалистическим. О том, насколько удачным оказалось это исследование, рассказывает Андрей Гореликов.

Ирина Руцинская. Иконография Сталина. Репрезентация власти в советском искусстве 1930–1950-х годов. М.: БуксМАрт, 2021. Содержание

Анализ всей иконографии советского диктатора представляется задачей неподъемной, о чем Ирина Руцинская пишет в самом начале своей книги. Как правило, анализ такой живописи ограничивается несколькими расхожими работами наиболее признанных или растиражированных авторов. Остальная «галерея образов» выпадает из внимания искусствоведов как из-за ее кажущейся бесконечности, так и вследствие очевидно низкого художественного уровня большинства подобных картин. Руцинская пытается исправить эту ошибку, выявив закономерность писаных и неписаных канонов сталинианы.

Анализ всей иконографии советского диктатора представляется задачей неподъемной, о чем Ирина Руцинская пишет в самом начале своей книги. Как правило, анализ такой живописи ограничивается несколькими расхожими работами наиболее признанных или растиражированных авторов. Остальная «галерея образов» выпадает из внимания искусствоведов как из-за ее кажущейся бесконечности, так и вследствие очевидно низкого художественного уровня большинства подобных картин. Руцинская пытается исправить эту ошибку, выявив закономерность писаных и неписаных канонов сталинианы.

Очевидно, что художникам сталинской эпохи, во всяком случае с определенного времени, и в голову не приходило самостоятельно выдумывать контекст, в котором можно изобразить вождя. Круг сюжетов был ограничен, он формировался параллельно утверждению официальной биографии Сталина и кристаллизации «Краткого курса ВКПб». Говоря об иконографии и репрезентации власти, Руцинская сразу же проводит параллель собственно с канонами иконописи. Биография Сталина и советская история от революции до войны предстают житием и священным писанием.

Что справедливо, поскольку утвержденные каноны имеют весьма мало общего с исторической правдой, как ее ни понимай. Это известный парадокс знаменитого «социалистического реализма», который изображает не наличную, а улучшенную и обещанную реальность. Квинтэссенция такого миропонимания явлена именно в образе Сталина. Подобно святому из жития, он не преображается в зависимости от сюжетов и обстоятельств картины: на его челе уже печать великого будущего. Поэтому почти всегда Сталин в живописи статичен, неколебим, устремлен в иное пространство. Он — альфа и омега, первая и последняя причина существования этого мира.

Мира, судя по веренице разбираемых изображений, столь же красочного и жизнерадостного, сколь и статического. Розовощекий, восторженный праздник словно в фильме «Кубанские казаки». Своего рода аполлонический утерянный рай: ведь из этого времени мы до сих пор черпаем «невинные» впечатления от детских книжек до киношлягеров. Обобщенность изображаемого создает ощущение покоя, комфортной неизменности.

Автор остроумно строит рассказ об иконографии Сталина в соответствии с вехами «Жития»: ссылка и письмо от Ленина, подготовка к революции, съезды как кульминация культовой жизни страны и Сталин на трибуне как их сакральный центр, Сталин в сакральном пространстве Кремля, вождь на войне, вождь на похоронах и в гробу, мемориальный пейзаж — уже опустевший, но хранящий воспоминание о присутствии Гения. Как-то понять эту визуальную историю без дешифровки невозможно. Именно слово — расширенный комментарий к видимому — понимается как главный инструмент тоталитарного сознания.

Советский мир — это текст. Отсюда сверхподробные названия каждого «иконического» изображения, которые должны не оставить пространства для интерпретаций увиденного. Образ на картине обязан соотноситься строго с единственным означаемым, так получается «тоталитарное» искусство. Которое, что важно, не фиксирует, а конструирует реальность.

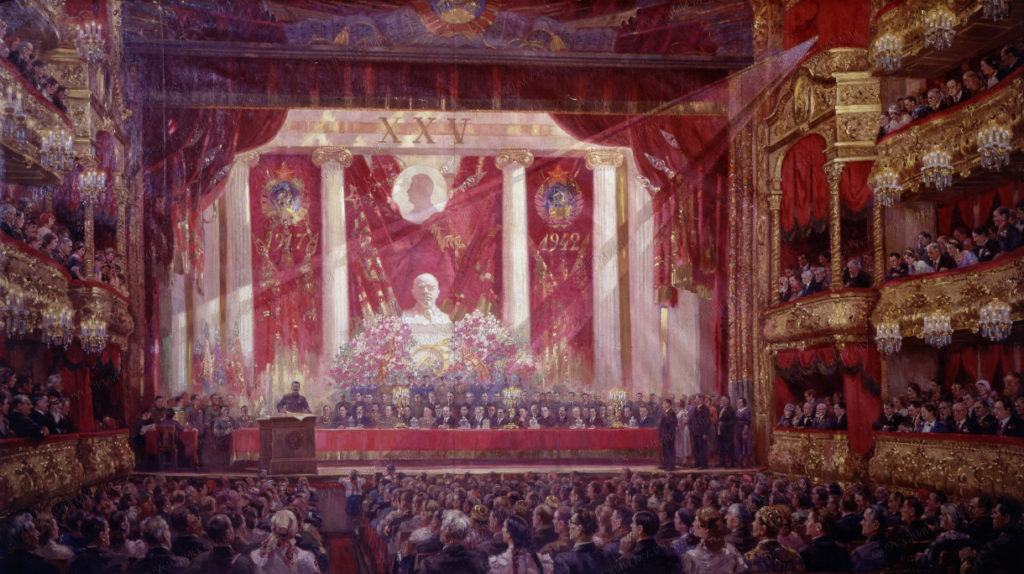

Кульминацией такого подхода можно считать упомянутую в книге картину А. М. Герасимова «Гимн Октябрю. Торжественное заседание трудящихся Москвы по случаю 25-й годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1942 года». Внешне это явно изображение религиозного ритуала: свечи и венки цветов, обещающих летнее обновление природы накануне военной зимы. Ирония же в том, что «торжественного заседания трудящихся» в 1942-м так и не состоялось, а заказ художник выполнил: Руцинская называет получившееся колоссальное произведение примером чистого симулякра.

С другой стороны, в картинах жанра мемориального пейзажа непросто разобраться даже с пояснительными названиями. Вербальный комментарий как бы имплицирован: например, человек той эпохи должен был автоматически понимать, что название вроде «В Курейке» отсылает к сюжету о ссылке Сталина. Интересно, что именно в случае пейзажных работ Руцинская отмечает: сегодня, когда эти произведения оторваны от их идеологических коннотаций, мы можем оценить их художественные достоинства. Живописи и графике, запечатлевшей образ Сталина и/или других вождей, автор не предоставляет такой возможности — в них идеология предположительно вытесняет «искусство», обрекая произведение на посредственность.

«Гимн Октябрю». А. М. Герасимов, 1942. Коллекция Государственного Русского музея

«Гимн Октябрю». А. М. Герасимов, 1942. Коллекция Государственного Русского музеяОднако едва ли всякая идеологическая заряженность в искусстве считается отягчающим обстоятельством — особенно в современной «левой» западной парадигме. Философ Кети Чухров однажды сделала такое наблюдение: разговаривая с европейскими студентами о тоталитарном искусстве, в том числе советском, идеологическую «истину» она сравнила с солнцем или магнитным полюсом, в сторону которого должно было поворачиваться такое искусство, — и студенты интересовались, что же, собственно, здесь плохого?

С другой стороны, такая логика отсылает к традиционно-философскому подходу к искусству, что берет начало от Платона и Аристотеля. Идеология сближается с «идеей», а произведению отказывается в существовании «самом по себе», как и художнику-адепту мимесиса в значительной мере отказывается в индивидуации творчества. (В этом смысле интересно выглядит появившийся на днях не то серьезный, не то постиронический, не то политтехнологический призыв заменить скандальную скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4» памятником Сталину, которого давно жаждет Москва.)

Если считать «культ», задаваемый бесконечно растиражированными изображениями Сталина, плохим вообще, как культ, — это одно дело. Здесь, вероятно, можно будет поспорить об уникальности советского или тоталитарного культа (сакральные изображения президентов США?) или припомнить современные автократии, где фиксация на личности правителя, напротив, стерта, размыта. Другое дело, если культ плох, потому что он — культ Сталина. Но именно о нем изнутри анализа иконографии понять ничего невозможно.

Характеристики посвященной вождю народов живописи тем обобщенней, чем дальше мы движемся по «биографическим вехам». Если в комментариях об изображениях Сталина в период ссылки или революционной работы говорится о некоторой романтизации — впрочем, уже достаточно «статуарной», — в дальнейшем окруженный стаффажными фигурами тиран превращается в просто монументальную фигуру. Описания изображений похожи на разговор о живописи абстрактной: Сталин на портрете описывается через направления, композицию, цветовые пятна, центры притяжения...

«Великая клятва (Речь И. В. Сталина на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 года)». Ф.П. Решетников, 1949. Коллекция Государственного Русского музея

«Великая клятва (Речь И. В. Сталина на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 года)». Ф.П. Решетников, 1949. Коллекция Государственного Русского музеяРуцинская пишет, что Сталин никогда не вмешивался в художественный процесс в случае его изображений. Поощрение или наказание следовало постфактум, через иные инстанции: правила игры возникли будто сами по себе. Но Татьяна Толстая приводит такой эпизод в рассказе о книге Дэвида Кинга «Исчезающий комиссар» (посвященной ретушированию официальных советских фото).

«В альбоме воспроизведен рисунок Н. Андреева: портрет Сталина, датированный 1 апреля 1922 года. На отпечатке будущий тиран написал красными чернилами: „Ухо сие говорит о том, что художник не в ладах с анатомией. И. Сталин”. И подчеркнул свою подпись. И поставил на ухе жирный красный крест. И еще раз написал, пониже: „Ухо кричит, вопиет против анатомии. И. Ст.”. Между тем — ухо как ухо, и не оттопырено, и вообще не та часть головы, на которую стоило бы обращать внимание. Глаза на портрете — да, глаза настороженные, хитрые, опасные. Но о глазах ни слова, а вот далось ему чем-то это ухо — отчего бы?»

Обычное ухо или нет, а, вероятно, у Сталина был свой резон. Руцинская неслучайно сравнивает иконические изображения Сталина на трибуне с образом пастора во время проповеди и параллельно — римского оратора. Как бывший семинарист и вообще отчасти человек дореволюционной культуры, Сталин не мог не понимать важности изображений в религиозной агитации, древнейшей пропаганде. И, надо отметить, как бог в человеческом обличии он был сам заложником своего культа — визуального культа. Едва ли можно представить обстоятельства, в которых Сталин, скажем, сбрил бы усы.

То, что до революции было в политической жизни скорее ритуальной фигурой речи («царь — помазанник Божий»), во время коммунистической диктатуры стало сутью. Мир текста, мир ритуала, мир религии. Когда пришедшие в кино советские обыватели вставали и начинали аплодировать, увидев вождя на экране, в этом чувстве, определенно, не было ничего материалистического. Но, подводя к этому всему отобранными визуальным и текстуальным рядами, Руцинская — наверняка из понятной научной осторожности — оставляет религиозную составляющую культа в рамках метафоры.

«... главное — это движение к сложению канона, призванного не столько правдиво отражать ритуал, сколько репрезентировать его в качестве события сакрального, наполненного символическими значениями. И на этом пути... художники обращались не только к дореволюционной традиции фиксации похоронного ритуала, но и к христианской иконографии. Композиции, решенные подобным образом, переносили в советскую живопись христианскую идею победы над смертью...»

Сравнивая иконографию Сталина с сакральными и просто церковными изображениями, автор либо объясняет очевидные параллели развитием русской художественной школы, либо приводит туманные обобщения структуралистского характера, либо вовсе отсылает к юнгианской теории архетипов. Если не удовлетвориться таким объяснением, все произведения традиции можно счесть симулякрами, как изображающими нечто «несуществующее». Но, может быть, разглядывая сталиниану, мы созерцаем останки религиозного культа, вполне реально существовавшего хотя бы в отдельно взятом художественном пространстве со всей атрибутикой и ритуалистикой.

«Похороны Сталина». А. М. Герасимов, 1953

«Похороны Сталина». А. М. Герасимов, 1953В «похоронной» части иконографии упомянуто оформление недвижных процессий у гробов различных героев революции, а затем самого Вождя. Вокруг непременно стоят пальмы, которые перекочевали из похорон имперских. Там они были частью похоронной православной традиции: исконно пальма (а не ель, конечно) символизирует evergreen вечную жизнь. Получается, в традицию советскую пальмы перешли случайно, как карго-культ. И вот свидетели этого карго, воспоминания которых приводит автор, приходят в мистический ужас, когда на картине художника Михайлова «Прощание с Кировым» видят ЛИК СМЕРТИ.

«Между ними четко обрисован скелет, череп... эта костлявая рука захватывает тов. Сталина... Совершенно видна пляска смерти, увлекающая двух наших любимейших вождей».

Подобное кощунство обернулось для скромного живописца ссылкой. Руцинская недоумевает, откуда взялось такое суеверие у граждан «материалистической» эпохи, но мы, обращаясь к сталиниане, можем ощутить его почти столь же явственно. На контрасте с общей жизнерадостной красочностью иконографии.

Дальше Руцинская пишет о пустом пространстве над гробом самого Сталина, «темной вертикали», в которой «сложно не увидеть» нечто зловещее. Мистические тени, как ржавчина, проели социалистически-реалистическое изображение. Им родственна пустота, возникшая на месте Сталина после 1956 года. Вот финал «Ленина в 1918 году» после цензурной правки: там, где раньше главный революционер общался у окна с видом на Кремль со своим соратником Сталиным, он теперь читает газету в одиночестве, идиотически посмеиваясь. Изображенный вождь разделил судьбу тех, кого уничтожил, исчезнув с тысяч снимков, кинокадров, картин и скульптурных групп. Если эта пустота ноющей болью живет в коллективном бессознательном, другому культу придется когда-нибудь ее заполнить.

Для искушенного или не очень читателя в книге Руцинской довольно много занятных фактов и наблюдений, точных замечаний (например, о мещанской природе сюжета о бытии Ленина в Заливе), вообще примет времени. Но, какую композицию составляют эти детали, сказать трудно. Нам показывают, как неумолимый и бездушный «процесс» истории являет себя в иконическом лике вождя, однако остается неясным, почему и за счет чего. Комиссар ускользает, или, как сказал бы человек религиозный, чудо явления образа остается непостижимым.

Вероятно, Руцинскую сдерживает формат академического исследования, не допускающий громких обобщений, кроме заявленного в начале сходства идеологического и сакрального изображений. Руцинская невольно подменяет описание процесса перечислением его признаков, а этого мало для деконструкции — хотя достаточно для разжигания любопытства.

Фрагмент книги «Иконография Сталина» можно прочитать на «Горьком».