День дурака на корабле дураков

О последнем романе Германа Мелвилла «Обманщик и его маскарад»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

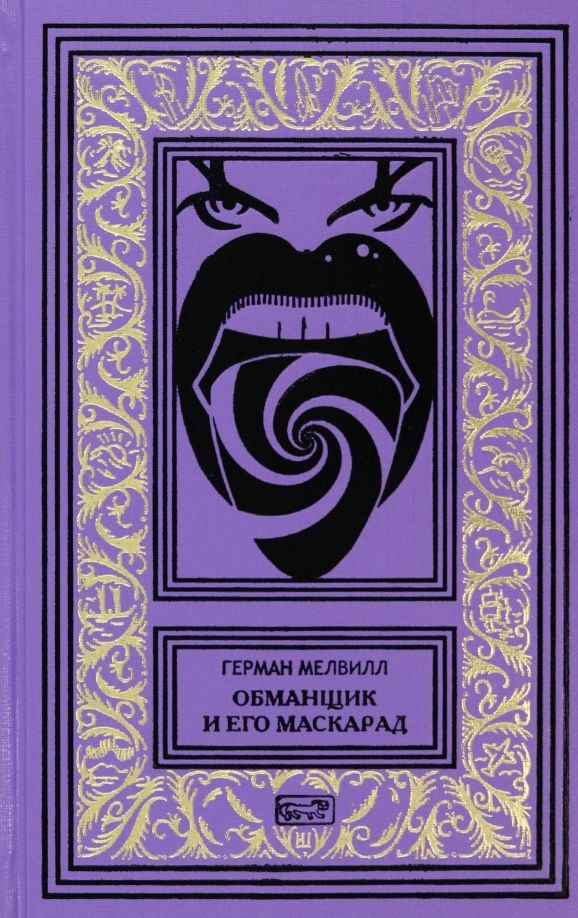

Герман Мелвилл. Обманщик и его маскарад. М.: Престиж БУК, 2023. Перевод с английского Кирилла Савельева и Марии Лорие

Корабль дураков

Корабль дураков

Последнее большое произведение Мелвилла, роман «Обманщик и его маскарад», опубликованный за 37 лет до кончины писателя, повествует о путешествии «современного парохода» под названием «Фидель» вниз по Миссисипи. В какой-то момент на его борту обнаруживается Обманщик, принимающий множество лиц (и личин), а действие романа занимает всего один день — 1 апреля 185... года. О том, кто такой этот Обманщик на самом деле, судить читателю — в тексте разоблачения в буквальном смысле слова не происходит. Пассажиры «Фиделя» то и дело завязывают и рвут отношения и заключают между собой сделки, однако об их истинной цене мы тоже можем только догадываться. Скорее странники, чем путешественники (только один из них так привязан к своему штату Миссури, что объясняется через его особенности и собственный характер), они — проповедники, банкиры, охотники — не имеют условного «дома». Этот метафорически-обобщенный образ американцев как людей, еще только обретающих свое место в мире, не укорененных в традиции, особенно важен потому, что именно в середине XIX века в США начинают складываться национальные нарративы, художественные и исторические.

Впрочем, как раз с нарративами у Мелвилла все непросто. Его персонажи как будто страдают коллективной амнезией. Хорошо, если у человека есть визитная карточка, а если нет, то, кажется, он с трудом способен вспомнить собственное имя. Среди пассажиров разворачивается настоящее соревнование на остроту памяти — тот, кто помнит больше и отчетливее, может навязать остальным свой взгляд на события прошлого и убедить их в своей правоте. В этом споре за право на самоидентификацию один из героев даже апеллирует к статистике — новой науке, как раз тогда набиравшей силу, — чтобы доказать, что травма головы, как правило, ведет к провалам памяти. Персонажи часто говорят друг другу, что они раньше встречались или были знакомы, но проверить эти сведения нельзя. Так Мелвилл обыгрывает особенность американского исторического дискурса: отсутствие у жителей США единой национальной истории, множественность конкурирующих друг с другом нарративов вместо одного, единого для всех.

При этом персонажи Мелвилла почти все время говорят и почти ничего не делают (кроме участия в пожертвованиях и других денежных обменах) — и в этом смысле роман напоминает драму. Реплики персонажей находятся в «дискурсе торга» (ему была посвящена важная книга филолога-американиста Татьяны Венедиктовой): разговоры о купле-продаже, обмене (и обмане) становятся всеобщей моделью коммуникации. «Обманщик и его маскарад» напоминает также «роман идей», где в уста персонажей вложены теории и концепции, господствовавшие в то время в американском обществе; главные из них касаются добродетели и порока, доверия и деловых отношений, а также возможности исправления и «улучшения» человеческого рода.

Следить за отдельными персонажами тут не так просто (да и, кажется, необязательно) — они свободно появляются и исчезают. Автор не стремится, чтобы мы воспринимали их как «своих» или по крайней мере «знакомых» нам. На борту «Фиделя» все являются чужаками как по отношению друг к другу, так и к читателю, ни один из них не служит нам «точкой входа», ни один персонаж не предлагает свою оптику для взгляда на происходящее. Между собой они общаются также весьма необычным образом: кто-то что-то видел или слышал, но может рассказать об этом далеко не каждому, должно возникнуть некое пространство, имитирующее пространство доверия, где только и может происходить обмен мнениями. В этом пространстве, например, упорно передается слух о целителе-травнике (одна из личин Обманщика), который за не очень большие деньги продает панацею от всех болезней — а если с ним поторговаться, еще и скиду сделает. При этом, чтобы подобрать лечение для конкретного персонажа, врач-искуситель хочет узнать его историю. Но, как уже говорилось выше, большинство пассажиров «Фиделя» просто не в состоянии поведать о себе и о своем прошлом. Круг замыкается.

В каком-то смысле сама реальность в «Обманщике и его маскараде» становится проблемной. Проявляется это прежде всего в реакции персонажей на очередного чужака, основанной на презумпции недоверия. Думается, недоверие и есть главная цель сатиры романа — это диагноз, который Мелвилл ставит всем своим соотечественникам. С точки зрения развивающегося капитализма недоверие, возможно, и есть самая правильная позиция, так как помогает сохранить деньги, — и, по мнению автора, эта позиция широко распространена в американском обществе 1850-х годов. Столь же верно и обратное: люди, склонные проявлять доверие к незнакомцам, постоянно обманываются, ибо, доверяя, они одновременно рассчитывают на выгоду — это не святая простота, а глупость. Разумеется, от таких персонажей всего один шаг до «ненадежного рассказчика», в чьи объятия мы и попадаем: «С характерной для него двусмысленностью роман затрудняет прочтение этого отчета о человеческой доброте», — свидетельствует Кеннет Уоррен, автор эссе «Мелвилл во тьме» из вышедшего в 2021 году в русском переводе сборника «Новая литературная история Америки».

Вообще, последний роман Мелвилла пронизан сарказмом. В нем много шуток — как смешных, так и несмешных, он пропитан иронией — доброй, злой и даже горькой, переходящей в сатиру. С точки зрения сегодняшнего дня эта книга еще и вызывающе неполиткорректна, поскольку включает в себя массу стереотипов об афроамериканцах и индейцах. При этом в «Обманщике и его маскараде» нет условной точки «серьезности», относительно которой была бы понятна уместность всего этого зубоскальства. Это карнавальная амбивалентность, настоящий «корабль дураков», где шутят все — сам рассказчик в первую очередь — и над всеми: острое словцо воспринимается как обязательный атрибут путешествия по Миссисипи. Читатель так и не узнает, кому в этом тексте можно доверять, кто тут главный герой и за кем необходимо следить. Несколько сюжетных линий Мелвилл оставляет недописанными. Эта неопределенность иногда раздражает (как и несмешные шутки), но надо помнить, что такова была авторская установка. Неслучайно роман «Обманщик и его маскарад» называют первым постмодернистским произведением в литературе США.

Новый Израиль для новых Следопытов

Во вставной главке с говорящим названием «Достойная для обсуждения теми, кому она покажется достойной для обсуждения» происходит обнажение приема: Мелвилл вдруг начинает рассуждать о писательском ремесле. Главный его выпад — против психологической прозы, под которой, кажется, понимается прежде всего хорошо знакомая ему европейская литература. Эта критика в адрес «традиционной» культуры соответствовала ряду идейных установок американских литераторов того периода. Вообще историю литературы США середины XIX века можно назвать «реверсивной»: чтобы добиться признания в Европе, она должна была ориентироваться на узнаваемые европейские образцы, а это входило в плодотворное противоречие с ощущением национальной самобытности.

Едва приступившие к «сотворению» своей истории и литературы, американцы видели себя более «невинными» по сравнению с европейцами, чувствовали меньшую склонность к самоанализу. В этом и причина гораздо большей популярности в США произведений приключенческого жанра — он позволял экстенсивно расширять границы действительности, доступной для литературного описания, открывать внешний мир и окружающую природу. Собственно, первые романы Германа Мелвилла — разумеется, с соответствующим поправками — тоже можно назвать приключенческими, вот только основаны они были не на воображении, а на личном опыте, и в этом смысле для самого автора являлись по преимуществу произведениями реалистическими. Он путешествовал «там, где водятся утконосы и прочие диковины», непосредственно был знаком с той экзотикой, которую у других писателей критиковал как чисто литературный прием, не основанный на опыте. Его смущала подмена реалистичности описания работой чистого воображения, уместной разве что в фантастической литературе (здесь он мог сослаться и на Эдгара По, и на Натаниэля Готорна). Неудивительно, что он нападал на психологическую литературу, сосредоточенную на описании внутренних состояний персонажей: американский автор стремился изображать не мысли, а поступки, скорее показывать, чем рассказывать.

Тем не менее «Обманщик и его маскарад», как и предыдущие сочинения Мелвилла, наполнен множеством литературных отсылок. Главным его источником, откуда писатель черпал язык и метафорику, была, конечно, Библия. По крайней мере часть повествования и вовсе строится по библейским жанровым канонам — это относится прежде всего к сюжету о путешествии по воде (плавание Ионы), который здесь, впрочем, переосмыслен: никакого изменения в психологии персонажей не происходит, хотя тема духовного преображения занимает многих из них. Одной Библией дело не исчерпывается: комментарии указывают на множество реминисценций из шекспировского корпуса, а также — из почти неизвестных российскому читателю текстов американской литературы первой половины XIX века. Роман явно был задуман автором как своего рода литературная игра с различными пластами разнообразных заимствований.

Самое главное из них — американцы как новый избранный народ; мимо этой важнейшей метафоры, как и мимо сравнения с народом Израиля, не мог пройти ни один американский писатель со времен появления первых колоний в Новой Англии.

«Поселенец — следопыт и страж безопасности для тех, кто следует за ним, он не просит для себя ничего, кроме жизненных тягот. Он достоин сравнения с Моисеем в Книге Исхода или с императором Юлианом в Галлии».

Мелвилл изымает американского поселенца, известного по книгам Фенимора Купера, из «Нового Ханаана» и «Града на Холме» — то есть из самой характерной для американского сознания территории, Новой Англии, — и переносит его на запад, вновь акцентируя тему движения. Этот перенос — отчасти сатирический выпад против самой американской мифологии, густо замешанной на новозаветной образности: американские поселенцы уподоблены ветхозаветному персонажу и встают в один ряд с императором-язычником Юлианом, для которого Галлия была такой же чужой лесистой страной, как и земли первых колоний для американских первопроходцев.

Но книга пропитана горькой иронией по поводу тех самых пионеров, о которых писал Купер (кожаный чулок следопыта упомянут тут явно в ироническом контексте) и которыми на свой лад восхищался сам Мелвилл, впервые отправивший американских искателей приключений за океан. Ко времени действия романа едва ли не единственное, что остается этим пионерам, — своего рода внутренняя колонизация, путешествие по Миссисипи, пока еще не ставшее хрестоматийным, но предваряющее классическое странствие героев Марка Твена. Внутренней колонизации соответствует и внутреннее самопознание, которое осуществляется в том числе и через постоянную проверку на «доверие», которое герои должны испытывать друг к другу, чтобы выстроить хоть какие-то отношения. Разумеется, Мелвилл и тут опирается на богатую литературную традицию — и английский плутовской роман XVIII века, и американские (квази)фольклорные произведения, тоже во многом основанные на дискурсе торга. Впрочем, создатель «Моби Дика» не был бы классиком, если бы существенно не усложнил эту традицию, подведя под нее библейскую основу: даже пытаясь что-то продать, персонажи не могут удержаться от проповедей. Все эти болтовня, слухи и толки, из которых, собственно, и состоит ткань романа, находят себе неожиданное оправдание: «Кто лучший судья, епископ или пророк, как не говорливый человек»?

Нельзя не упомянуть и об одном автобиографическом контексте романа. «Фидель» (буквально — несущий веру) — название куда более испанское, чем английское, оно отражает интерес Мелвилла к Латинской Америке. Во время одного из своих путешествий писатель даже встречался с Мануэлой Саенс, главной любовью Симона Боливара, доживавшей свои дни в портовом городке Пайте.

Вера, доверие и Обманщик

В «Обманщике и его маскараде» метафора путешествия обретает еще одно измерение: это попытка убежать от уже успевшего сложиться мира, который начинает навязывать свои правила, — если раньше США только «становились», то теперь они уже «есть». (Напомню, что с этого же мотива начинается и «Моби Дик».) Образ парохода в последнем романе американского классика не только отсылает к «Пекоду» с его трагической участью и брантовскому «кораблю дураков», но и к тем кораблям, на которых сам автор ходил по южным морям. Собственно, «Фидель» тоже держит курс на юг, в Новый Орлеан, — важную точку на карте опорных пунктов в истории колонизации США, также вызывавшей у писателя далеко не однозначные чувства. Путешествие по Миссисипи практически всегда связано с погружением в тему рабства и борьбы с ним.

В упомянутом выше эссе Уоррена «Мелвилл во тьме» говорится о двойственном и во многом настороженном отношении писателя к вопросу о положении афроамериканцев в США, которое он сохранил даже после отмены рабства: «Тень негра <...> не привела его к безоговорочному выводу о том, что включение негра в политическую систему положит конец национальной трагедии. <...> Не станут ли методы освобождения и поддержки бывших рабов как политически равноправных граждан угрозой для основополагающих идеалов государства?». Думается, что роман «Обманщик и его маскарад», написанный за четыре года до начала Гражданской войны, художественными средствами выражает именно такие сомнения. Проблема рабства для Мелвилла не сводится к собственно институту рабовладения, она гораздо глубже. Один из персонажей на борту «Фиделя» называет себя аболиционистом, но при этом спешит уточнить:

«Если под аболиционистом вы имеете в виду фанатичного приверженца этого течения, то нет; но если вы имеете в виду человека, который сочувствует всем остальным, включая рабов, и не противостоит ничьим законным интересам, навлекая на себя враждебность... Если такой человек стремится искоренить страдание и неравноправие (предположительно, существующее до известной степени) среди других людей, независимо от цвета кожи, то это определение мне подходит».

Это прекраснодушное двуличие, свойственное и многим другим персонажам, так и не разоблачается — и обнаруживается только благодаря репликам Обманщика. Вывод же рассказчика (и, кажется, самого Германа Мелвилла) очевиден: рабство оставит долгий след в сознании американцев, причем как южан, так и северян, и, среди прочего, будет влиять на доверие, которое связывает — или не связывает — американскую нацию воедино.

Из-за постоянных разговоров о доверии можно сделать вывод, что магистральная тема «Обманщика и его маскарада» — поиск истины. Почти все диалоги так или иначе упираются в Бога — но на этом и прекращаются; герои обильно цитируют Писание, однако все-таки не рискуют прямо спросить друг друга: если Бог — это истина, то почему мы не можем ее найти? Существует ли она? Существует ли Бог? Разумеется, и здесь не обходится без сатиры, но к ней сводится далеко не всё. Возможно, деньги, которыми обмениваются персонажи, и разговоры о деньгах надо воспринимать не просто как явление современной Мелвиллу жизни, а в контексте Писания, где им придается совсем другое, куда более символически насыщенное значение. Это относится и к бесконечному торгу между персонажами: складывается впечатление, что деньги для них означают что-то еще, помимо их номинальной ценности. Один из пассажиров глубокомысленно изрекает: «Недоверие — ступень на пути к доверию». Перед нами — мечта о лучшем человеческом обществе, выраженная коммерческим языком. Впрочем, она тут же оттеняется своей противоположностью: желающие приобрести акции некоей угольной компании не скрывают своих меркантильных интересов, но дело, в которое они хотят вложиться, служит откровенной метафорой нисхождения в ад — участвующие в сомнительном предприятии люди рискуют потерять не только деньги, но и душу. Обманщик ведь недаром носит одно из имен дьявола.

Бесконечные разговоры о доверии можно воспринимать и как метафору кризиса религии. По сути, место веры в Бога в романе занимает доверие (или невозможность доверия) между людьми. Это особенно важно и для такой религиозной страны, как США, и для самого Германа Мелвилла, получившего протестантское воспитание и долгие годы дружившего с Натаниэлем Готорном, видным критиком пуританской традиции.

Одна из самых больших и важных глав в «Обманщике и его маскараде» посвящена организации, которую на сегодняшний лад можно было бы назвать своеобразным рекрутинговым агентством. Эта «Служба философских изысканий» готова предоставить всем желающим второй шанс на то, чтобы начать жизнь с нуля, отрезать прошлое от настоящего, вернуть взрослого мужчину к состоянию ребенка, каким он некогда был:

«Если люди были недовольны им в детстве, то это вовсе не значит, что из него вырастет плохой человек».

Конечно, агентство не берет на себя ответственность за то, что изменения с теми, кого оно нанимает, произойдут непременно к лучшему — этого никто не обещает. «Служба философских изысканий» лишь уповает на веру в доброе начало в человеке — и потому называет себя «филантропическим». Сама работа этого агентства по найму основана на «совершенно новом и строгом философском методе, который привел к углубленному изучению рода человеческого» вкупе с данными, полученными на основе френологического подхода. Пожалуй, именно здесь авторская сатира, направленная на утопию о возможности переустройства общества через различные филантропические организации, достигает наибольшей остроты. Любопытно, что при обсуждении «Службы» никто не вспоминает о Боге, хотя в качестве примера людей, сумевших духовно переродиться при жизни, ссылаются — разумеется, иронически — на Игнатия Лойолу и блаженного Августина; собеседники, кстати, неточно вспоминают название одного из трактатов последнего и вместо «О благодати Христа и о первородном грехе» говорят о просто «Первородном грехе» — отрезая, таким образом, возможность спасения: «беспутные люди — лучшее сырье для производства святых людей». Автор эссе «Мелвилл во тьме» подтверждает эту своеобразную неподлинность доброты в понимании писателя: «Доброта может оказаться всего-навсего счастливой судьбой или просто следствием способности снять с себя ответственность <...> Кроме того, мелвилловский добрый человек освобожден от бремени праведности».

Эпистемологическая проблема (как отличить правду от лжи в предложении коммивояжера?) приобретает у Мелвилла остроту экзистенциального кризиса (доверяю ли я хоть кому-то, верю ли я в Бога?). Без доверия к окружающим невозможно никакое коллективное действие — персонажи в последнем романе американского классика, напомним, только говорят, но так ничего и не делают. До начала Гражданской войны между Севером и Югом остается четыре года.

Благодарю своего друга Анатолия Корчинского за прояснение и уточнение многих мыслей в этом тексте.