«Дела к соплям кота — это ли не злодеяние?»

Иван Козлов — о сновиденческом трактате безвестного пермского бухгалтера

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Иван Вирнян. «Свое. Мое. Твое». Пермь, 2017 (предположительно)

***

«Сегодня во сне я видел деревню. Там прошли лета моего детства. Оттуда мать, ее родители и пять поколений предков деда. Кончился сон тем, что брат побежал по улице, а на грудь ему слетели два огромных (в половину человеческого роста они были) ворона, и стали вороны выклевывать брату лицо.

По этому сну я сделал тот вывод, что, похоже, пора мне довести об обстоятельствах отношений с ЖКХ до вашей инстанции».

Иван Вирнян, из письма Уполномоченному по правам человека по Пермскому краю; зарегистрировано 26.07.14

Проявление негатива рек рая

Я почему-то всю жизнь пренебрегал полками для буккроссинга. То есть не «почему-то», а понятно почему — в абсолютном большинстве случаев эти унылые стеллажные полки, встречающиеся в фойе библиотек, кинотеатров или кафешек, наполнены каким-нибудь непотребным мусором. Иностранное слово «буккроссинг» как-то быстро вышло из моды, и в России их все чаще именуют просто «полками книгообмена», а многие граждане понимают «книгообмен» в соответствии с принципом «вот тебе, Боже, что мне негоже». Что обычно можно найти на таких полках? Советскую инструкцию по ремонту и эксплуатации трактора «Беларус», карту автодорог Узбекистана 1985 года выпуска, тошнотворные любовные романы в потрепанных бумажных обложках, вылетевшие из корочек издания второсортных советских писателей. Из более-менее нового попадаются, например, красочные миссионерские брошюрки с названиями типа «Почему Господь допускает страдания».

Не знаю, почему Господь до сих пор допускал страдания, которые я неизменно испытывал при взгляде на эти полки, но в конце прошлого года они были вознаграждены: дожидаясь рабочей встречи, я от скуки изучил стеллаж в пермском Центре городской культуры, и мое внимание привлекла небольшая книжка альбомного формата, сшитая аккуратно, но явно кустарным образом. Ее обложку украшала схематическая черно-белая карта звездного неба, несколько цитат мелким шрифтом и почему-то цифры почтового индекса, хотя для отправки по почте в таком виде она была, конечно, непригодна.

На задней стороне размещался кроссворд, причем вопросы и ответы этого кроссворда отчетливо отдавали сюрреализмом: «Желто-красная в потоке» (искра), «Маленький белый матовый» (шарик), «Проявление негатива рек рая» (канал) и тому подобное.

Книжка невнятно называлось «Свое. Мое. Твое», а автором ее значился Иван Вирнян. Цитаты на обложке при ближайшем рассмотрении оказались отрывками из какой-то статьи, посвященной появлению сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи, которое совпало с событиями Варфоломеевской ночи и очень встревожило астронома Тихо Браге. Это, определенно, интриговало, так что я открыл книжку, ожидая увидеть под обложкой продолжение в виде какого-нибудь псевдонаучного астрологического трактата.

Но Иван Вирнян оказался не так прост. Первое, что попалось мне на глаза, — таблица с длинными десятичными дробями, замысловатым графиком и подписью «Взаимозависимость материальных затрат, налогов, зарплаты на руки для экономической модели налогового законодательства России-96». Если эти цифры и имели отношение к астрологии, то очень опосредованное. Хотя я не экономист и не берусь утверждать это наверняка.

А вот Вирнян оказался как раз таки экономистом. Чтобы это выяснить, пришлось провести небольшое расследование, поскольку псевдоним, разумеется, не гуглился. Наскоро пролистав книгу, к умопомрачительному содержанию которой мы вернемся чуть позже, я увидел в ней отчет о заседании одного из политических клубов 1990-х, а в нем — упоминание Игоря Аверкиева, известного пермского общественника и председателя Пермской гражданской палаты. Аверкиев вспомнил, что настоящее имя Вирняна — Сергей Просвирнин, и рассказал, что на рубеже восьмидесятых и девяностых они вместе занимались общественно-политической деятельностью, но спустя годы Сергей стал давать ему на прочтение все более и более сложные и непонятные сочинения. Не желая обидеть приятеля, Аверкиев мягко дал понять, что не очень интересуется подобными публикациями, и со временем они совсем отдалились. Так что он мало что смог мне сказать и послал к человеку, который был более близок Просвирнину — пермскому историку, политику и оппозиционному деятелю Михаилу Касимову. И тот наконец выдал мне внятную биографию загадочного Вирняна.

Министр баобабообрабатывающей промышленности Ливийской джамахирии

Сергей Просвирнин родился в Перми в 1961 году. Жил с матерью, хорошо играл в футбол, служил в стройбате, где освоил написание смет, а затем, отслужив, продолжил развивать этот навык на гражданке и в итоге стал бухгалтером. Учился он в Пермском университете.

— Мы познакомились в колхозе в 1982 году, — вспоминает Касимов. — В то время за Просвирниным закрепилась кличка «Борода». Он всегда был критически мыслящий, отрицающий любые авторитеты, кроме собственного. Выделялся интеллектуальной смелостью, и при этом был заметен комплекс недооцененности и тяга к эпатажности, которой он скрывал заниженную эмпатию.

На истфаке ПГУ в то время была максимально свободная интеллектуальная атмосфера — именно оттуда на протяжении следующих десятилетий выходили многие пермские общественники, политики и независимые журналисты. Причем Касимов отмечает, что «те, кому положено, на это внимание не обращали». В итоге они с Просвирниным и примкнувшим к ним Аверкиевым создали ячейку и развили такую бурную общественно-политическую деятельность, что в 1986 году их всех отчислили. Каждый отправился в свободное плавание: примыкал к тем или иным кружкам и комитетам, организовывал протестные акции и так далее.

Просвирнин уже в 1990 году попробовал податься в политику, баллотировался в пермский Горсовет и даже выиграл в первом туре, но во втором уступил начальнику районной милиции. В Пермском архиве с тех времен сохранился интересный документ — самопальная агитационная газета, которая, кажется, содержит единственное на сегодняшний день упоминание о Просвирнине, которое можно нагуглить. «Он не позволит втихомолку разворовывать бюджет. И при всех своих профессиональных качествах не сможет обманывать налогоплательщика в том, как собираются потратить и потратили его деньги», — пишет о своем тогдашнем друге и единомышленнике Касимов.

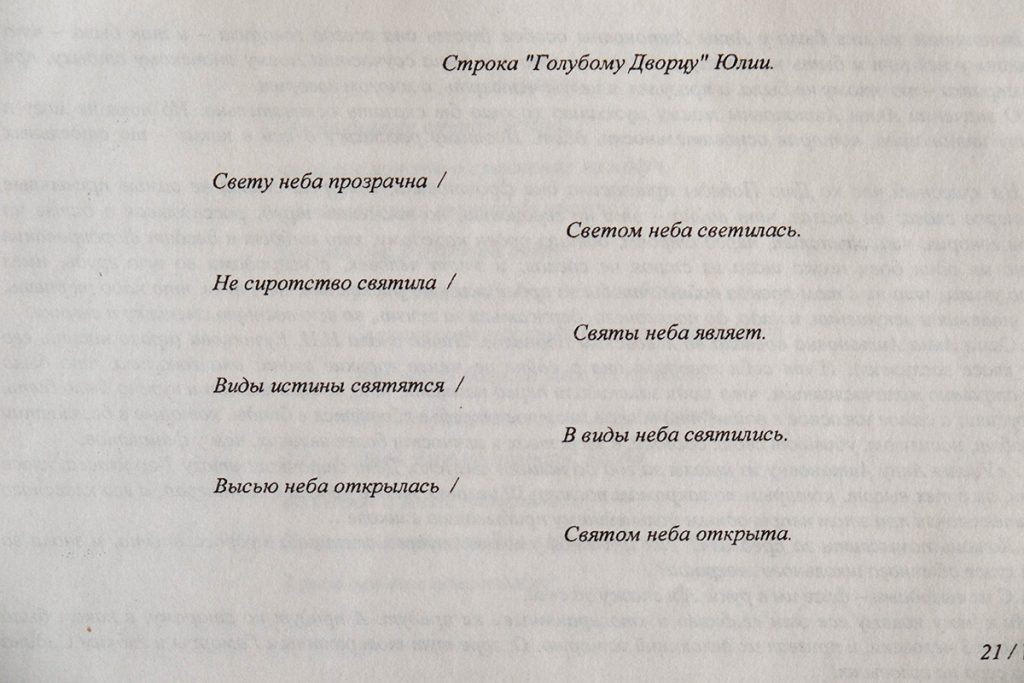

Несмотря на блестящие рекомендации друга, на этом политическая деятельность Просвирнина и закончилась: будущий Иван Вирнян стал работать бухгалтером во вновь создаваемых бизнес-структурах, женился на женщине по имени Ирина Геннадьевна, в браке у них родились дочери Юлия и Ксения. Потом что-то случилось, и Просвирнин стал жить один. Что с ним было дальше, Касимов не знает. «В 1994 году Просвирнин очень сильно меня подвел, — сухо говорит он. — С тех пор я отношения с ним старался не поддерживать».

Правда, Пермь не настолько большой город, чтобы хоть кому-то долгое время удавалось избежать нежелательной встречи. В течение следующих двух десятилетий судьба сталкивала Касимова и Просвирнина еще два раза:

Правда, Пермь не настолько большой город, чтобы хоть кому-то долгое время удавалось избежать нежелательной встречи. В течение следующих двух десятилетий судьба сталкивала Касимова и Просвирнина еще два раза:

— Когда [в 2010 году] был открыт магазин «Пиотровский», я купил там книгу Восленского «Номенклатура». Иду по улице Ленина, а тут он. Понравилась ему моя книга. Выпросил. До сих пор читает, — саркастически рассказывает Касимов. — Так и не узнал я, что в той книге было написано.

В том же году они встретились в первомайской колонне, и Просвирнин предложил Касимову: нет, не отдать одолженную книгу, а, наоборот, купить книгу своего авторства.

— Я ему буквально повторил его слова: «Чукча не читатель, чукча — писатель». В этот момент началась какая-то разборка с ментами (а я был организатором), и я побежал. На бегу предложил ему пойти с нами. Мол, потом поговорим. Но ему это было не интересно. Больше мы не пересекались.

Что касается Просвирнина как писателя, то тут у Касимова тоже осталось не очень много впечатлений и воспоминаний. Поздние сочинения ему, как и Аверкиеву, казались слишком тяжеловесными и неудобоваримыми. Но кое-что он все же запомнил:

— Его конспект 26-го съезда КПСС. Ржал от души. Последняя фраза: «Съезд прошел в атмосфере бурного аплодирования». Жаль, это творение не сохранилось. Оно было уничтожено. Помню его речь как кандидата на шуточных выборах шуточного декана. Запомнил фразу: «Это мой первый шаг по карьерной лестнице на пути к посту министра баобабообрабатывающей промышленности Ливийской народной джамахирии».

Последнее же, что запомнил Касимов, — переложение идей солипсизма, понимание которых Просвирниным он обозначил так: «Все знания, и книги в том числе, не нужны. Все можно познать из самого себя, своим мыслительным аппаратом. Зачем посылать космические корабли на окраины мироздания, когда все познать можно своим мозгом».

Отдельные выдохи

Примерно так Просвирнин мыслил во время их последних контактов. С тех пор прошло почти пятнадцать лет, и, что за эти годы происходило с ним, никому не известно. Точнее, возможно, что известно его близким, да и то не факт, что они за эти годы поддерживали с ним связь. Последние сведения знакомых о нем ограничиваются серединой 2010-х, так что оказавшаяся у меня в руках книга, возможно, наиболее позднее (в подписи на обложке указан 2019 год) свидетельство, в котором отражены его творческие устремления.

Правда, слово «устремления» как будто предполагает какой-то вектор, а именно это понятие максимально чуждо творческому методу Просвирнина или, точнее сказать, Ивана Вирняна. Его книга состоит из 130 страниц, и едва ли среди них найдется больше десятка, связанных между собой хоть какой-то внутренней логикой или хотя бы простой хронологией.

Я даже не знаю, как ее комплексно описать, поэтому просто перечислю некоторые частности. Начинается она с коротких отрывков, озаглавленных как «Дневник прошедшего лета» («Сколько мне осталось? До первых осенних дождей? Или до первых заморозков? Или природа им не указ, и все будет не по солнцу, а по режиму?»), затем следует уже упомянутая бухгалтерская таблица. Затем — мало связанные между собой заметки метафизического толка:

«То, что казалось в себе самым важным, — я-де познал механизм экономики, — как-то исподволь видится не таким уж и значащим, когда предстает этот великий, лучезарный, живой потоками пузырей океан».

Еще через несколько страниц — рефлексия по поводу собственного творчества:

«Кажется, я дописываю сказку, и вдруг меня доумит: „А ведь весь текст — это отдельные выдохи“. <...> Я думаю, картина эта сродни созвездиям небосвода. Ведь мы вольны единить звезды свода, как нам хочется. Но мы имеем и разум, чтобы осознать, что нашим воображением будут на небе или звери, или доброе».

Дальше — на протяжении следующих ста с лишним страниц — все больше и больше разнообразных «отдельных выдохов», и чем больше углубляешься в их чтение, тем меньше понимаешь, что перед тобой: с неизвестной целью отпечатанные и изданные спонтанные записи рабоче-творческого ежедневника, в котором бухгалтерские расчеты соседствуют с автоматическим письмом, или же можно дать волю воображению (или апофении), чтобы единить эти звезды в общую картину, обладающую непостижимой, но очень четкой внутренней логикой горячечного разума отвергнутого миром провинциального бухгалтера.

Вот он описывает один из своих многочисленных снов — огромный подземный бункер управляющего центра, где за непонятными приборами сидят подземные ученые, которые при появлении автора разом оборачиваются к нему, и тот понимает, что у каждого из них его лицо, только мертвецки бледное и усталое от апатии, порожденной «познанием о всей безнадеге схоронившегося в земле бытия».

Черновики тезисов выступлений на философских кружках и экономических дебатах. Повседневные заметки. Пересказ политических новостей. Схемы взаимосвязей библейских персонажей и сюжетов. Детские воспоминания. Описания галлюцинаций при выходе из наркоза. Нестыдные стихи.

Все это поделено на две равные части: «Алеф» (1990–2007) и «Омега» (2000–2016).

В «Омеге» ощутимо преобладает галлюцинаторное и сновидческое, которое автор тем больше предпочитает реальному, чем старше становится.

«...23 января 2004. Ночью снился вид макета Земли. „Сфероид“ очень искажен вздутиями и прилежащими им впадинами.

...Утром, около девяти, вылежал видение грандиозного города. Цвет видения синий. Был в гостиничном номере. С поднебесной его высоты вдали внизу слева различил гладь воды.

...ее исчезновение связано с водой.

...Синий прямоугольник преобразился в сумеречное пространство белых матовых шариков. Я знаю, что это.

...встал обалдевший. Прям сразу матери и выпалил: мама! сон радостный: Христос во плоти воскрес!»

«А кот сей не изгонял меня»

На этом — возможно, последнем — этапе своего творчества Вирнян окончательно ударяется в составление сновидческих карт мира, живущего по одному ему ведомым физическим и магическим законам, которые он, судя по обилию вставок библейской тематики, пытается примирить и подружить с христианской мистикой. Отвлекают его ровно две вещи.

Во-первых, довольно сомнительные исторически-краеведчески-лингвистические зарисовки с оборотами типа «Иеросалим — это рассея храма Самары».

Во-вторых — болезнь кота Пашки. Непонятно, живет ли в этот период автор с матерью или он уже одинок. Но у кота — кровавые сопли. И остаток реального мира, который все еще продолжает интересовать Вирняна, кажется, сконцентрирован исключительно вокруг этого обстоятельства.

«У Пашки опять видна в левой ноздре запекшаяся кровь. Не в первый раз уже замечаю — подтекает у кота носом кровь. Да обратятся козни врагов крови нашей на их голову».

Видимо, у бедного кота было что-то хроническое, потому что предыдущий отрывок датирован 2006 годом, а следующий — уже 2013-м. Этот пронзительный, молитвенный текст, написанный отчаявшимся одиноким человеком (мать Вирняна, как можно предположить по контексту, к тому времени перенесла инсульт и, вероятно, скончалась), кажется мне жемчужиной книги, а возможно, и множества подобных книг «аутсайдерской литературы», поэтому я воспроизведу его целиком несмотря на объем:

«Я не спешу омыться от Пашкиных соплей: я лишь чуть пододвигаю кота, утираюсь пододеяльником и взываю к небу:

— Отец мой небесный! Засвидетельствуй сии дела врагов моих! Я не смолчу: вот, даже кот от дел моих врагов чихает соплями. И ныне уже не от случая к случаю, а постоянно. А дела к соплям кота — это ли не злодеяние? Не только к соплям прибивают кота враги мои, но и ко крови. Все чаще проливает кот кровь. В прошлом месяце дважды из носа его в брызги кровь летела. И дом сей, во истину, сделали враги мои местом кровавым. Давно ли мать инсультом прибило, а уже и кровь кота и подоконник, и стол, и пол комнаты залила.

Отец мой небесный, плохо коту. Химости врагов моих изводят кота. Вот в соплях Пашкиных свидетельствую: чего делают от химии, от физики, от прочего ученого — от того плохо коту.

Знаю, что хорошо не о котьем говорить, а о своем, человеческом. И знаю, что и дети мои врагом иссушаются, и дети народа не здравствуют, и люди гибнут: само земля, материя человеческая, изнемогает. Да знаешь ты — изгнали меня от семьи, от людей, от права говорить о нашем, человеческом, других о том докладывать поставив. А кот сей, пусть и не дал я ему защиты от врагов моих, не изгонял меня: вот прижимается к груди моей. Потому я, его хвостом помазанный, о голов его и взываю.

Отец мой небесный, засвидетельствуй о крови, о соплях, о хвори кота. Не попусти врагам моим дел их к хвори этой. До начал промысла исправь дело. Не оставь делающих сие, организующих, замышляющих, самый дух мысли, без устроения жизни в истине Твоей. Да не будет в доме сем никакого дела к хвори, к соплям и к крови.

А что не за человеческое воззвал, а за Пашку — не сокрыты от Тебя все чаяния сердец и ведаешь Ты, не за всяк ли дом, не за каждую ли душу живую хотел бы я воззвать, кабы было это мне по чину.

Отец мой Всевышний, радуюсь Тебе. Да святится имя Твое! Да будет и пребудет жительство Твое в народе Твоем! Да будет и пребудет воля твоя и на земле, как на небе! Я омоюсь от соплей Пашкиных действом рук своих ежеутренним. Но прежде взываю я: ответь делам к соплям этим; защити Пашку; не дай дому иссохнуть; омой дом действом руки Твоей. Да будет так!»

***

— Жив ли он, здоров ли? Не знаю, — говорит Михаил Касимов. — От жены его трагических вестей не поступало. Но у него была внутренняя установка, что ему жить отмерено сорок лет. После сорока он свою жизнь не представлял и не планировал.

Я тоже не знаю, как сложилась судьба Сергея Просвирнина. Если кто-нибудь из читателей (что вполне вероятно, учитывая, как тесно все в Перми связаны друг с другом) располагает этой информацией или знает, как связаться с его женой и родственниками, напишите мне, я буду благодарен. Потому что сейчас все, что мне известно, — это судьба кота Пашки. Кот Пашка умер в ноябре 2016 года — по крайней мере, так датировано последнее стихотворение, которое встречается в книге.

Помер кот. Цветы завяли.

Все заботы вдруг отпали.

На кровати я лежу

Да в окошечко гляжу.

<...>

Полная Луна на небе.

Пред Превечным — время.

Полно благости в Тебе,

Да истина — бремя.