Чтобы этот кошмар наконец закончился

О дневниках Стефана Цвейга времен Первой мировой войны

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Стефан Цвейг. Дневник 1914–1916. М.: libra, 2024. Перевод с немецкого Светланы Субботенко. Содержание

Воспоминаниям Стефана Цвейга не всегда можно доверять. В автобиографической книге «Вчерашний мир» (1942) он описывает патриотическую лихорадку, охватившую австро-венгерских интеллектуалов в начале Первой мировой войны. Сам же Цвейг, по его собственным словам, «не подвергся дурману патриотизма», так как «уже многие годы не доверял политике и в последнее время в разговорах с французскими и итальянскими друзьями обсуждал бессмыслицу войны. Я был вакцинирован недоверием против инфекции патриотического воодушевления... я был полон решимости отстаивать свое убеждение о необходимости целостности Европы вопреки братоубийственной войне, вызванной неумелыми дипломатами и хищными военными промышленниками». Однако если мы обратимся к публицистике Цвейга первых месяцев войны, то увидим, что все было несколько иначе.

Воспоминаниям Стефана Цвейга не всегда можно доверять. В автобиографической книге «Вчерашний мир» (1942) он описывает патриотическую лихорадку, охватившую австро-венгерских интеллектуалов в начале Первой мировой войны. Сам же Цвейг, по его собственным словам, «не подвергся дурману патриотизма», так как «уже многие годы не доверял политике и в последнее время в разговорах с французскими и итальянскими друзьями обсуждал бессмыслицу войны. Я был вакцинирован недоверием против инфекции патриотического воодушевления... я был полон решимости отстаивать свое убеждение о необходимости целостности Европы вопреки братоубийственной войне, вызванной неумелыми дипломатами и хищными военными промышленниками». Однако если мы обратимся к публицистике Цвейга первых месяцев войны, то увидим, что все было несколько иначе.

Статью «Слово о Германии» (6 августа 1914 года) писатель начинает с утверждения: «Германии приходится отбиваться обеими руками от врагов справа и слева, чтобы вырваться из двойного окружения [имеется в виду война на два фронта против Франции и России. — К. М.]». Далее он называет австро-венгерских подданных и немцев «братьями по оружию» и заявляет: «Нельзя думать о Германии иначе, кроме как с полной безоговорочной верой в нее». В статье «Друзьям на чужбине» (19 сентября 1914 года) Цвейг отрекается от своих друзей в странах Антанты («Вы теперь далеко от меня, вы стали чужими, и никакой язык уже не в силах сблизить нас. Прощайте, дорогие, прощайте, верные товарищи!») и пишет: «Мелкий немецкий крестьянин, говорящий на диалекте Северной Германии, не понимающий ни моего языка, ни моего сердца, в этот час мне ближе, чем вы, мои дорогие, которым я так часто поверял чувства, с которыми я всегда был окружен пониманием и доверием». Во время войны, утверждает писатель, неуместно вести разговоры о человечности, а «народ не вправе колебаться и должен всеми силами души ненавидеть другой народ, покуда тот угрожает его существованию».

Впрочем, делать на основании этих публикаций вывод о том, что писатель-космополит с началом войны сделался оголтелым националистом, тоже не стоит. Отношение Цвейга к мировому конфликту было гораздо более сложным и не сводилось ни к однозначному отрицанию войны (как он пытался изобразить в воспоминаниях), ни к безусловному одобрению действий Центральных держав (как можно заключить из процитированных статей). По крайней мере, об этом свидетельствует дневник писателя за 1914–1916 годы, русский перевод которого недавно вышел в издательстве libra.

Последние дни перед началом войны Цвейг провел с друзьями в бельгийском городе Остенде. Как вспоминал впоследствии писатель, даже после убийства Франца Фердинанда никто из них не верил в возможность войны в Европе. Цвейг до последнего тянул с отъездом домой и сел на поезд Остенде-Вена только 30 июля. Уже 4 августа немецкие войска вторглись на территорию нейтральной Бельгии, намереваясь обойти оборонительные позиции французов. В тот же день Великобритания объявила войну Германии, окончательно похоронив надежды на то, что масштабного военного конфликта удастся избежать.

Первая запись в военном дневнике Цвейга датирована 1 августа 1914 года. Писатель сообщает о неудачном штурме горы Ловчен в Черногории, предпринятом австро-венгерской армией, и фиксирует охватившую его тревогу: «От таких новостей жутко, не верю в победу Австрии, не знаю почему. <...> Совершенно сломлен, не могу есть, нервы пылают, не могу спать, фантазия слишком ярко рисует ужас во всем городе, в каждом доме». На следующий день он описывает, как изменилась повседневная жизнь Вены с началом войны: перед банками выстроились очереди, по городу поползли слухи об убийстве президента Франции и взятии Белграда (оба оказались ложными), а на улицах после первой волны мобилизации почти не осталось мужчин.

Газетный заголовок: «В Германии объявлено военное положение», 31 июля 1914 года

Газетный заголовок: «В Германии объявлено военное положение», 31 июля 1914 года

Цвейг понимает, что его тоже вскоре могут призвать на фронт, и 4 августа пишет завещание. Вечером того же дня приходят новости о вторжении в Бельгию и вступлении Великобритании в войну. «Это или гениальный ход, или безумие, мир еще не был столь безумен. Я уже ощущаю: все, что пережило человечество, — ерунда по сравнению с этим», — записывает Цвейг в дневнике. Писатель осознает, что на его глазах творится история, но не испытывает особого восторга по этому поводу. «Не верю в победу в войне против целого мира, — продолжает Цвейг, — сейчас бы уснуть, проспать полгода, ничего не знать, не переживать больше эту катастрофу, этот последний ужас». В тот же день он заканчивает статью «Слово о Германии», в которой призывает к безоговорочной вере в союзное государство.

Несмотря на то что мысли о войне приводят Цвейга в ужас, он внимательно следит за происходящим на фронте и радуется успехам немецкой армии. 7 августа писатель отмечает: «Немцы, пусть и не сразу, но взяли Льеж — геройский поступок. Все приободрились. Польшу освободили от русских, все идет великолепно». В то же время действия вторгшейся в Сербию австро-венгерской армии дают Цвейгу меньше поводов для оптимизма. Первое время с Балканского фронта нет никаких новостей, если не считать сообщений о перестрелках, которые «искусственно раздуваются до боя». 15 августа Цвейг записывает, что из Сербии пришли вести о долгожданной победе, но с сожалением замечает, что боевые действия все еще ведутся на границе: «Похоже, от первоначального плана быстро разгромить сербов за счет превосходства сил придется отказаться, чтобы отправить войска в Россию». В обществе зреет недовольство медленными темпами продвижения войск, сообщает Цвейг. Все надеются на решительную победу и скорое окончание войны, но чем дольше тянется конфликт, тем менее обоснованными кажутся такие надежды.

Цвейг постоянно выражает недовольство тем, как в Австро-Венгрии освещается ход войны: из-за военной цензуры люди в тылу не имели четкого представления о ситуации на фронте. 11 сентября он цитирует сообщение немецкой газеты Berliner Tageblatt о больших потерях под Лембергом (современный Львов) и с негодованием замечает, что официальные лица не только не признают потери, но и отрицают сам факт сражения. «Весь идиотизм нашего правительства, допотопность цензуры, постоянно опасающейся восстания, предстает из этого абсурда с ужасающей ясностью», — пишет Цвейг. Писатель не ограничивается цензурой и критикует также многие другие действия военного руководства. 12 сентября он возмущается недооценкой сербской армии, 4 октября винит «австрийскую безответственность» за прорыв в Карпатах, а 15 ноября замечает, что неудачи австро-венгерской армии во многом связаны с бюрократическими проволочками: «Говорил с лейтенантом Х. о наказуемости инициативы в Австрии, большинство добровольцев, немногих, что действительно хотели сражаться, все еще здесь, в Вене, и вынуждены нести скучнейшую службу в казармах, все те, кто страстно жаждал приключений».

Что касается самого Цвейга, то он не жаждет военных приключений. Хотя по состоянию здоровья писатель был признан негодным к военной службе, с самого начала войны он ищет способ надежно закрепиться в тылу. Благодаря помощи друга Цвейг получает назначение в «группу литераторов» при Военном архиве, занимающейся написанием фельетонов о подвигах австро-венгерских солдат. Писателю, произведенному в декабре 1914 года в звание капрала, приходится ходить на службу в военной форме, к которой прилагалась сабля. «Сам себе кажешься немного смешным с саблей, когда некого рубить», — пишет Цвейг.

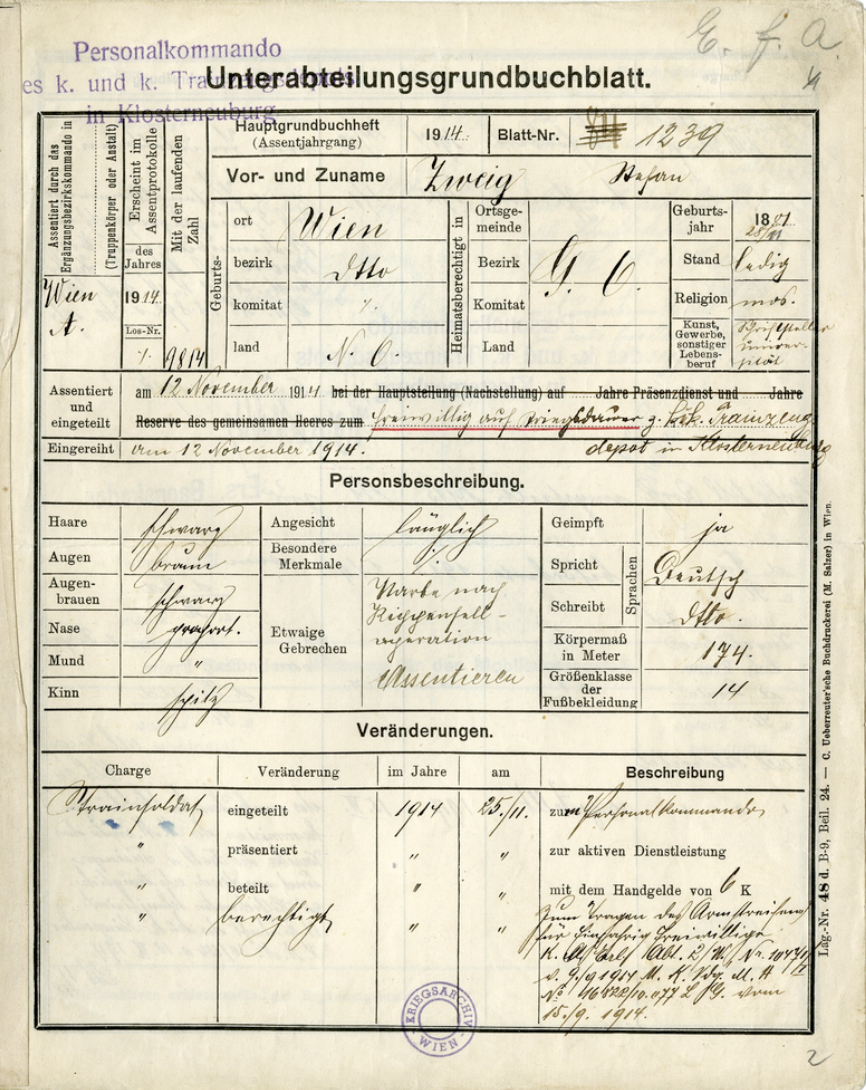

Военный билет Стефана Цвейга

Военный билет Стефана Цвейга

Если верить дневнику, первоначально Цвейг был доволен назначением, но постепенно его отношение к службе стало меняться. Несмотря на щадящее расписание (с девяти утра до трех часов дня), работа в архиве отнимала у писателя много времени и сил, мешая сосредоточиться на собственных литературных проектах — эссе о Достоевском и пьесе о библейском пророке Иеремии, задуманной весной 1915 года.

В самые трудные моменты войны Цвейг находил поддержку в переписке с французским писателем Роменом Ролланом, одним из ближайших его друзей. Роллан был пацифистом и после начала войны уехал из Франции в нейтральную Швейцарию. Война осложнила почтовое сообщение между Швейцарией и Австро-Венгрией — цензоры могли изымать письма, казавшиеся им подозрительными, — но Роллан и Цвейг все равно поддерживали общение. Цвейг с одобрением приводит пацифистские высказывания своего друга: «Сообщения о штурме Пшемысля ужасны: мертвые русские висели на заграждениях из проволоки, как пауки в паутине. Кошмарное убийство. Как нужны люди, призывающие прекратить это. То, что мы с Ролланом пытаемся выразить в переписке, могло бы стать примером...» Впрочем, сам он не спешит выступать с антивоенными заявлениями, продолжая занимать двойственную позицию: желать мира, но при этом демонстрировать лояльность руководству страны и поддержку его военных целей. Как можно заключить из переписки, эта позиция не всегда находила понимание у Роллана. После выхода статьи «Друзьям на чужбине» Роллан написал Цвейгу возмущенное письмо, в котором заявил, что не собирается отрекаться от своих друзей, оказавшихся по другую сторону фронта.

14 июля 1915 года Цвейг по заданию Военного архива отправляется в Галицию, из которой недавно были выбиты русские войска. Его задача — написать очерк о русском вторжении и его последствиях. Писатель, до этого знавший о войне только по сообщениям газет и свидетельствам очевидцев, получает возможность своими глазами увидеть жизнь в прифронтовой полосе.

С началом поездки в Галицию характер дневниковых записей заметно меняется. На смену коротким, написанным почти телеграфным стилем заметкам приходят развернутые описания увиденного. Цвейг фиксирует приметы войны, не всегда заметные на первый взгляд: наполненные водой воронки от снарядов, маскирующиеся под небольшие озера, и белые полосы на земле, оказывающиеся покинутыми окопами. На пути ему встречаются поезда с немецкими солдатами, которых перебрасывают с Западного фронта на Восточный. В обратную сторону — с востока на запад — следуют составы с русскими пленными. Цвейг достигает города Пшемысль, за время войны дважды переходившего из рук в руки. Писатель с удивлением замечает, что, несмотря на ожесточенные бои, городские здания совершенно не пострадали. О том, что город недавно был отбит у неприятеля, свидетельствуют лишь кое-где сохранившиеся надписи на русском и взорванный при отступлении железнодорожный мост.

После посещения Пшемысля Цвейг продолжает путешествие по Галиции. Транспортное сообщение организовано плохо, и писателю приходится проявлять чудеса находчивости, чтобы добраться до очередного населенного пункта. В город Стрый он едет на санитарном поезде. Писатель оказывается в одном вагоне с тяжелоранеными солдатами, сражавшимися с русской армией в Карпатах. Цвейг идет на обход вместе с помощником врача, который показывает ему обреченных пациентов — тех, кому не дожить до следующей недели. «Эти люди в поезде живут в вечном одиночестве: гостишь у них, словно на ферме по ту сторону жизни», — записывает Цвейг в дневнике.

Итогом поездки стал очерк «Исцеление Галиции» (31 августа 1915 года), в удивительно оптимистичном свете подающий последствия войны. Так, Цвейг описывает воронку от снаряда, ставшую водопоем для животных, и оставленные солдатами блиндажи, которые используются для хранения снопов сена. В ряде случаев писатель близко к тексту воспроизводит фрагменты из дневника, меняя в них отдельные детали. Например, в дневнике Цвейг упоминает о русских пленных в Гродеке, помогающих «грузить на платформу орудия, из которых вскоре вылетит смерть в лица их братьев». В очерке работа русских пленных фигурирует уже в совершенно ином контексте. «Взамен отнятых сотрудников, — пишет Цвейг, — война поставила новых: загорелые, жилистые личности в фуражках над детскими незнакомыми лицами, это русские военнопленные, их тысячи, они будут восстанавливать то, что разрушили сами или их братья». Можно предположить, что писатель намеренно изменил род занятий военнопленных: вместо того, чтобы акцентировать внимание на продолжающейся войне и ее извращенной логике (пленные помогают убивать своих соотечественников), он предлагает читателям задуматься о неожиданных преимуществах конфликта (притоке рабочей силы) и послевоенном восстановлении страны.

Такое смещение акцентов вполне объяснимо: если верить дневнику Цвейга, уже к концу 1914 года австро-венгерское общество начало уставать от войны. Когда стало ясно, что быстрой победы ждать не стоит, патриотический запал начал затихать и даже сообщения о локальных успехах уже не вызывали у публики прежнего оживления. 6 октября 1914 года Цвейг замечает, что «люди еще не устали от войны, напротив, они злятся, стоит лишь заговорить о мире», но уже 6 января следующего года констатирует: «Странно наблюдать, насколько другим взглядом окидывают люди журналы: взглядом, полным усталости. А между тем газеты пишут лучше. Убеждаюсь, что сейчас, в январе, „мир“ упоминается каждый день, государство пытается внушить людям эту мысль, как недавно — мысль о жестокости и преступлениях». Война, в которой никто уже не заинтересован, продолжается словно по инерции. Даже вопрос о территориальных приобретениях, так волновавший многих в августе 1914 года, уходит на второй план. «Никто не может, никто не хочет продолжать. Люди тупо повторяют: это протянется еще год. Они не спрашивают: „Если мы победим, что мы получим?“, а только: „Когда же мир?“» — записывает Цвейг 25 августа 1915 года в разгар немецкого наступления в Польше.

«Мы хотим мира», художник Карл Хуббух

«Мы хотим мира», художник Карл Хуббух

Можно было бы предположить, что недовольство происходящим подтолкнет Цвейга к осмыслению причин войны, но нет. В дневнике он описывает войну так, как будто это стихийное бедствие, которое просто нужно пережить. В статье «Вавилонская башня» (8 мая 1916 года) писатель сравнивает мировой конфликт с рассеянием людей после вавилонского столпотворения. В предшествующие войне годы, считает Цвейг, европейские народы достигли невиданного в современный период уровня интеграции. Их объединяла общеевропейская культура, которую писатель называет «новой Вавилонской башней». Но вновь, как и в библейские времена, Бог испугался растущего могущества людей и посеял вражду между ними: «За одну ночь люди, которые мирно вместе трудились, перестали понимать друг друга, и это привело их в ярость». Обращение к библейским аналогиям позволяет Цвейгу избежать разговора о политических и экономических причинах войны; впрочем, нельзя исключать, что это был вынужденный риторический ход, — статья предназначалась для немецкой газеты Vossische Zeitung, и писателю приходилось подстраиваться под цензурные ограничения.

На последнем этапе войны ситуация на фронте складывалась для Австро-Венгрии не слишком благоприятно. Крупные потери (в том числе в результате успешного наступления русской армии летом 1916 года, известного как «Брусиловский прорыв») и вступление в войну Румынии на стороне Антанты вынудили власти наращивать темпы мобилизации. В начале сентября 1917 года Цвейг был вызван на очередную медкомиссию, которая вполне могла закончиться отправкой на фронт. Чтобы избежать этого, писатель запросил у начальства разрешение на выезд в Швейцарию, где он должен был прочитать серию лекций о «венском искусстве и культуре». Биограф Цвейга Оливер Матушек считает, что поездка могла иметь важное дипломатическое значение: отправляя в нейтральную страну писателя-космополита, австро-венгерское руководство давало понять, что стремится к миру.

Цвейг вместе со своей возлюбленной Фридерике Винтерниц пересек границу с Швейцарией 13 ноября 1917 года. Предполагалось, что поездка займет всего два месяца, но в итоге писатель вернулся домой только в январе 1919 года, когда Австро-Венгрия уже исчезла с карты Европы. В Швейцарии Цвейг после долгого перерыва встретился с Роменом Ролланом и познакомился с укрывавшимися в стране европейскими пацифистами. 27 января 1918 года он присутствовал в Цюрихе на премьере своей пьесы «Иеремия», законченной и опубликованной еще в прошлом году. В ней рассказывалось о библейском пророке, который предсказал нападение Вавилона на Иудейское царство и безуспешно пытался предотвратить войну — современники безошибочно опознали в выбранном сюжете высказывание на злободневную тему.

Примерно тогда же Цвейг написал для пацифистского журнала Die Friedens-Warte статью «Признать поражение», в которой призвал противников войны по разные стороны фронта объединиться и вместе добиваться заключения мира. «Мы пораженцы, это означает, что нам не стыдно, если мы не победим в войне и если наши пушки окажутся слабее, — писал Цвейг, — мы не ищем справедливость между витками проволоки и не радуемся разбитым полкам противника». Ответственность за начало войны писатель возлагал на политику в целом («это вавилонский демон, который смущает [мысли людей]»), не упоминая конкретные страны и политических деятелей, словно речь шла о происках неподвластной человеку злой силы. Как замечает Оливер Матушек, статья вызвала недовольство австро-венгерских властей, но никаких санкций за этим не последовало — очевидно, в тот момент у них были дела поважнее, чем преследование литератора-вольнодумца.

Цвейг с самого начала войны с ужасом описывал причиненные ею разрушения и жертвы, выражая надежду на скорый мир. Но если в 1914–1916 годах писатель рассчитывал, что мир станет результатом решительной победы Центральных держав, то в 1918 году, когда ситуация на фронтах стала для Германии и Австро-Венгрии совсем плачевной, он уже был согласен на мир любой ценой, даже если за него пришлось бы заплатить поражением (так в итоге и вышло). Цвейг никогда не был кровожадным милитаристом, но точно также его нельзя назвать и убежденным пацифистом — по крайней мере, во время Первой мировой войны. Он подстраивался под обстоятельства, оказываясь то среди австро-венгерских пропагандистов, то в лагере противников войны, и хотел одного — чтобы этот кошмар наконец закончился.