Что такое социальный бандитизм

Николай Проценко о книге Эрика Хобсбаума «Бандиты»

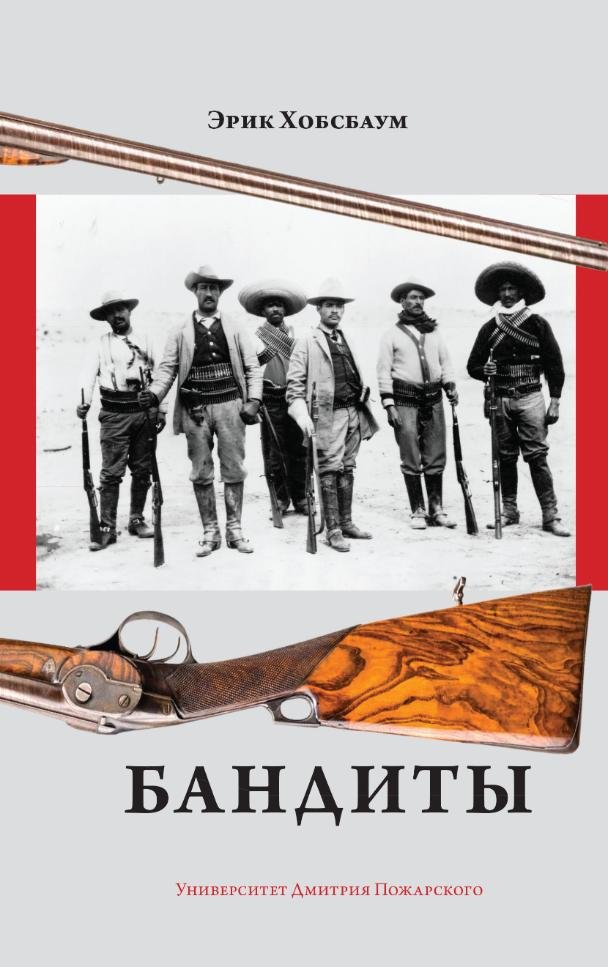

Эрик Хобсбаум. Бандиты. М.: Университет Дмитрия Пожарского; Русский фонд содействия образованию и науке, 2020. Перевод с английского Николая Охотина. Содержание

Уважаемые люди из нашего села

Двухсотстраничную книгу о социальном бандитизме Эрик Хобсбаум писал и перерабатывал едва ли не половину своей долгой жизни (1917—2012). Само понятие «социальный бандит» он придумал еще в начале 1950-х годов: изучил сначала различные европейские сюжеты, в которых разбойники оказывались вершителями справедливости и борцами с неравенством, а затем обнаружил, что это феномен всемирного масштаба (самую давнюю традицию социального бандитизма Хобсбаум обнаруживает в Китае).

Двухсотстраничную книгу о социальном бандитизме Эрик Хобсбаум писал и перерабатывал едва ли не половину своей долгой жизни (1917—2012). Само понятие «социальный бандит» он придумал еще в начале 1950-х годов: изучил сначала различные европейские сюжеты, в которых разбойники оказывались вершителями справедливости и борцами с неравенством, а затем обнаружил, что это феномен всемирного масштаба (самую давнюю традицию социального бандитизма Хобсбаум обнаруживает в Китае).

Это наблюдение легло в основу эссе, открывавшего первую из получивших всемирное признание книг историка «Примитивные мятежники» (1959), которая была посвящена архаическим формам социальных движений. Далее Хобсбаум продолжил исследование социального бандитизма главным образом на богатом латиноамериканском материале, результатом чего в 1969 году стало первое издание «Бандитов» отдельной книгой. Второе и третье издания (1971 и 1981) были исправлены и дополнены новым материалом, а четвертое издание, с которого сделан русский перевод, вышло в 2000 году — к тому моменту Хобсбаум написал уже почти все свои знаменитые работы, включая самый популярный в России труд «Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991)».

Один из главных тезисов этой книги Хобсбаума — для большинства населения планеты Средневековье закончилось где-то после Второй мировой войны — в целом совпадает с тем выводом, к которому он приходит в первых версиях «Бандитов»: к середине ХХ века социальный бандитизм как типично сельская реакция на капитализм сошел на нет. Однако к началу XXI века Хобсбаум уже не столь категоричен — он отмечает, что исторические условия, в которых процветает локальный или глобальный бандитизм, вновь вышли на сцену: «к этому привело стремительное разрушение государственной власти во многих частях света, а также заметная потеря способности даже некогда мощных и развитых государств поддерживать уровень законопорядка, установленный ими в XIX и XX веках». Характерно, что в качестве одного из возможных примеров возрождения социального бандитизма в наши дни Хобсбаум приводит Чечню девяностых годов — соответствующих персонажей наподобие Руслана Лабазанова, местной версии Робин Гуда и Джона Рембо, там в самом деле было немало, а западные СМИ охотно размещали подобную экзотику на своих страницах.

«Суть социального бандита как явления в том, что он — крестьянин вне закона, преступник в глазах феодала-землевладельца и государства. Но он находится внутри крестьянского общества, которое расценивает его как героя, защитника, мстителя и борца за справедливость, даже порой как лидера освободительного движения, во всяком случае — как объект восхищения, помощи и поддержки», — такое определение описываемому им феномену дает Хобсбаум. Однако для ряда критиков его работы оно оказалось неубедительным: социальный бандитизм, настаивали они, мало чем отличается от обычного криминала, поэтому в последней версии книги Хобсбаум дает более детальную характеристику различий между ними:

«Социальные бандиты, как и остальное оседлое крестьянство, относились к „правильному“ миру уважаемых, „почтенных“ людей, в то время как уголовники, которые часто именовали себя (да и сейчас порой именуют) „пошедшими по кривой дорожке“, „испорченными“, к ним не относились... Робин Гуд мог взывать к добрым чувствам любого человека, если тот не был ему личным врагом или представителем власти; а для обычных бандитов с большой дороги сельская местность скорее напоминала пустыню, чем привольное море... Уголовники жили в своем подполье: это подполье гораздо сильнее отличалось от „правильного“ общества, чем наша городская и деловая цивилизация сегодня может воспринять. Социальные бандиты могли стать и становились предметом гордости для своего общества. Простые бандиты оставались героями среди маргиналов и изгоев, если не приобретали репутации социальных бандитов, освобождаясь при этом посредством мифа от преступного статуса».

Неразлучные спутники капиталистической экспансии

Золотым веком героев-бандитов в Европе Хобсбаум называет XVIII столетие, когда в разных концах континента действовали такие легендарные фигуры, как Яношик (Словакия), Диего Коррьентес (Андалусия), Мандрен (Франция), Роб Рой (Шотландия) и многие другие. Широкую известность этим персонажам обеспечила главным образом эпоха романтизма с ее интересом к народной культуре, где в основном и пребывала память о благородных бандитах — первая драма Шиллера «Разбойники» (1781) фактически положила начало целому литературному жанру, к которому охотно обращались авторы во многих странах, что лишь подчеркивает масштаб явления.

Но не стоит забывать и о том, что именно в XVIII веке с его промышленной революцией началось победное шествие капитализма по всей планете, и это позволяет объединить разрозненные факты социального бандитизма в общую картину, которая хорошо ложится на хронологию включения тех или иных стран во всемирную капиталистическую систему.

Но не стоит забывать и о том, что именно в XVIII веке с его промышленной революцией началось победное шествие капитализма по всей планете, и это позволяет объединить разрозненные факты социального бандитизма в общую картину, которая хорошо ложится на хронологию включения тех или иных стран во всемирную капиталистическую систему.

В России, например, последним крупным всплеском социального бандитизма было восстание Пугачева, состоявшееся в тот момент, когда империя Екатерины II вставала на полупериферийную орбиту глобального капитализма: одной из главных причин пугачевщины было резкое усиление эксплуатации труда на окраинах, производивших ценное сырье для мирового рынка — металлы и зерно. Победу в этом столкновении — как, впрочем, и в абсолютном большинстве других случаев — одержал тот тип государства, который формировался капиталистической системой.

«В своем более широком значении „модернизация“, то есть сочетание экономического развития и эффективных коммуникаций и государственного управления, лишает любой бандитизм (включая социальный) его питательной среды, — указывает Хобсбаум. — Например, в царской России, где разбой носил эндемический или эпидемический характер на большей части страны вплоть до середины XVIII века, к концу его практически исчез из городских окрестностей, а к середине XIX века — в общем и целом отступил в беспокойные и незамиренные районы, в частности населенные национальными меньшинствами. Отмена крепостного права в 1861 году обозначила конец долгой череде правительственных указов, направленных против бандитизма: последний, судя по всему, был издан в 1864 году».

Следующая волна глобального капитализма в середине XIX века накрыла европейские периферии — Южную Италию и Балканы, еще два региона, давших множество образцовых благородных разбойников, а затем и Латинскую Америку, где эталонной страной социального бандитизма стала Мексика. Биография Панчо Вильи, одного из главных героев Мексиканской революции 1910–1917 годов, в интерпретации Хобсбаума оказывается ключом не только к тому феномену, которому посвящена его книга, но и к ряду ключевых событий этого периода.

Вилья становится бандитом в результате классического для этого типажа поворота событий. Когда ему было 16 лет, сын владельца асьенды, на которого он батрачил, изнасиловал его старшую сестру, после чего Вилья застрелил своего хозяина и ушел в горы «в бандиты». Уже там Хосе Доротео Аранго Арамбула в честь погибшего вождя повстанцев Франсиско Вильи взял себе новое имя, с которым и войдет в историю Мексики. Доходы от своего первого крупного рейда Вилья за несколько месяцев раздал в помощь нуждающимся, чем сразу же снискал славу мексиканского Робин Гуда, но его широкие жесты, подчеркивает Хобсбаум, по сути лишь демонстрируют родовую особенность социальных бандитов: они неспособны предложить крестьянам реальную политическую альтернативу.

«Их традиционно неоднозначное положение между властью и бедными, положение людей из народа, но презрительно относящихся к слабым и пассивным, положение силы, которая в обычных условиях действует в рамках существующей социально-политической структуры либо за этими рамками, но не против, само по себе ограничивало их революционный потенциал», — поясняет Хобсбаум, сравнивая социальных бандитов с библейским Моисеем: они могли в лучшем случае узреть землю обетованную, но не достичь ее.

Эрик Хобсбаум

Эрик Хобсбаум

Это рассуждение позволяет прояснить самый, наверное, любопытный эпизод Мексиканской революции, о котором Хобсбаум, правда, не упоминает. Речь идет о первой и последней встрече Вильи и еще одного крестьянского вождя — Эмилиано Сапаты, которая состоялась в Мехико в декабре 1914 года. Мексиканская столица, к которой Вилья вел своих людей с севера, а Сапата с юга, фактически сдалась им без боя, а встречать двух народных героев вышли двести тысяч человек. Казалось бы, тут и революции конец, но вместо того, чтобы остаться в Мехико и по-братски разделить власть, Вилья и Сапата через несколько дней покинули столицу, уступив стратегическую инициативу своему главному противнику — циничному политикану помещику Венустиано Каррансе, который в итоге и стал очередным президентом Мексики. Его правление оказалось недолгим, но и Вилья с Сапатой уже не смогут объединить силы. Сапата вернется в свой родной штат Морелос, где в 1919 году будет убит по приказу Каррансы, а Вилья переживет его ненадолго. После падения режима Каррансы он наконец воплотит свою давнюю мечту — самому стать владельцем асьенды, но в 1923 году его тоже расстреляют — скорее всего, по приказу свергшего Каррансу нового президента Мексики Альваро Обрегона.

«У мексиканской революции было две основных крестьянских составляющих: типичное бандитское движение Панчо Вильи на севере и в основном не бандитского толка аграрный протест Сапаты в штате Морелос. С военной точки зрения Вилья играл неизмеримо бóльшую роль на национальной сцене, но это не изменило ни Мексику, ни даже его собственный северо-запад. Движение Сапаты было исключительно региональным, его лидер был убит в 1919 году, его военная мощь была не очень велика. Однако это движение привнесло элемент аграрной реформы в мексиканскую революцию. Бандиты дали потенциального каудильо и легенду — не худшую — о единственном мексиканском лидере, который попытался вторгнуться на землю грингос в том столетии. Крестьянское движение штата Морелос дало социальную революцию: одну из трех, заслуживших упоминания в истории Латинской Америки», — считает Хобсбаум.

Последние годы жизни Вильи, добавляет он, лишь напоминают о типичном конце несостоявшегося латиноамериканского каудильо или же успешного бандита-революционера, цель которого, как правило, заключается в том, чтобы стать землевладельцем, уподобившись знати — в этом Хобсбаум и видит главную трагедию бандитизма. У бандитов, по его словам, нет собственных идей, отличных от идей крестьянства, частью которого они сами являются, — они оказываются лишь активистами, а не идеологами и пророками, от которых можно было бы ожидать нового видения или проектов социальной и политической организации, они реформисты, а не революционеры, а сам по себе бандитизм не является социальным движением.

Неуходящая натура

Неуходящая натура

Три десятилетия, прошедшие с момента распада СССР, несомненно, дают богатый материал для размышлений о том, исчез ли социальный бандитизм как феномен или же он по-прежнему дает о себе знать в неких новых формах — как минимум потому, что само слово «бандит» было одним из самых популярных в России и сопредельных странах в девяностых годах, да и затем никуда не делось из активного словаря.

Уже упоминавшаяся выше чеченская герилья определенно оказывается явлением, очень близким к идеальному типу, описанному у Хобсбаума: подавляющее большинство боевиков времен двух войн в Чечне были либо выходцами из сел, либо в лучшем случае горожанами первого поколения. Немало этот сюжет расскажет и о различиях между социальным бандитизмом и «чистым» криминалом. Тот же Руслан Лабазанов поначалу был обычным представителем криминалитета, но на волне «национально-освободительной революции» 1991 года небезуспешно встал на путь «благородного разбойника», который бросил вызов «утратившему связь с народом» Дудаеву и собрал вокруг себя немало самых разных сторонников. Такой шаг быстро привел Лабазанова к ситуативному альянсу с другими чеченскими оппозиционерами и российскими силовиками, но и те, и другие, вероятно, лишь ждали подходящего момента, чтобы избавиться от этого малопредсказуемого и вооруженного до зубов персонажа. Вряд ли Лабазанова в итоге ждали бы должности и ордена, как многих других представителей чеченской герильи, вставших на сторону России, — гибель при не вполне выясненных обстоятельствах в 1996 году выглядит закономерным итогом его жизненной траектории.

Еще больше напоминает типичного социального бандита один из самых харизматичных командиров ополчения Донбасса во время войны 2014 года Алексей Мозговой с его причудливым сочетанием неоказачества и левых идей. Благодаря своей бескомпромиссности Мозговой быстро нажил себе врагов по обе стороны конфликта и погиб вскоре после того, как заявил, что видит свой город Алчевск одним из центров глобального антикапиталистического движения.

Вполне соответствует описанному Хобсбаумом типажу и сразу же ставший классикой девяностых образ Данилы Багрова из дилогии «Брат» Алексея Балабанова, все действия которого определяются специфическим представлением о социальной справедливости. И если в первом «Брате» источником несправедливости оказываются по большей части условные «черножопые», то во втором фильме совершенно легко вычитывается антикапиталистический пафос, направленный против самого глобального гегемона — «кирдык скоро всей вашей Америке».

Но в подобной реинкарнации социального бандитизма есть и несомненные отличия от идеального типа. Прежде всего — это среда, из которой выходит очередной Робин Гуд: уже не деревня с ее прочными социальными связями, а маленький советский город, где разруха девяностых порождает социальную атомизацию, и герой уезжает оттуда в столицу, чтобы лицом к лицу столкнуться с еще более жестоким миром, где человек человеку волк. В этом смысле Данила Багров полностью вписывается в ту закономерность, которую некогда подметил, кажется, Георгий Дерлугьян: практически все названия знаменитых бандитских группировок в Москве девяностых происходят от названий небольших подмосковных городов или бывших сел, ставших окраинами столицы.

Но в подобной реинкарнации социального бандитизма есть и несомненные отличия от идеального типа. Прежде всего — это среда, из которой выходит очередной Робин Гуд: уже не деревня с ее прочными социальными связями, а маленький советский город, где разруха девяностых порождает социальную атомизацию, и герой уезжает оттуда в столицу, чтобы лицом к лицу столкнуться с еще более жестоким миром, где человек человеку волк. В этом смысле Данила Багров полностью вписывается в ту закономерность, которую некогда подметил, кажется, Георгий Дерлугьян: практически все названия знаменитых бандитских группировок в Москве девяностых происходят от названий небольших подмосковных городов или бывших сел, ставших окраинами столицы.

Другое дело, что привычная фигура российского бандита девяностых — «силового предпринимателя» — на практике едва ли соответствует признакам социального бандита: робингудство определенно не было свойственно лидерам этих «бригад», не говоря уже о простых «пехотинцах». Еще два классических фильма о девяностых — «Антикиллер» Егора Кончаловского и «Чужая» Антона Борматова — в этом смысле дают гораздо более реалистичное изображение постсоветского бандитизма, который изначально был именно специфической формой бизнеса, граничащей с тем самым банальным криминалом, от которого активно открещивается Хобсбаум. Склонность определенных его представителей к благотворительности, громким словам и широким жестам в данном случае не более чем вишенка на торте — представление о социальной справедливости в картине мира этих людей, как правило, предельно редуцировано. Впрочем, все это отнюдь не мешает появлению и циркулированию мифов о благородстве «уважаемых людей» и соответствующего фольклора — некая установка в общественном сознании, способствующая живучести феномена социального бандитизма, похоже, никуда не делась, а то и укрепилась.

Этот момент в заключительной части книги подчеркивает сам Хобсбаум:

«В той мере, в которой бандитский миф воплощает не только свободу, героизм и мечту о всеобщей справедливости, но и более конкретно — частное сопротивление против частной же несправедливости, исправление допущенной в отношении лично меня несправедливости, в этой мере сохраняется и живет идея частного борца за справедливость, в особенности среди тех, кому не хватает коллективных организаций, главной линии обороны от подобных несправедливостей. На дне современного городского общества полно людей, которые так это ощущают. Возможно, по мере отдаления государства и сворачивания таких органов, как профсоюзы, в секторальные системы самообороны (как это происходит в некоторых странах), привлекательность таких грез о частном сопротивлении и частной справедливости будет возрастать».

Поэтому, уверен Хобсбаум, его книга о социальных бандитах — это нечто большее, чем просто упражнение в собирательстве древностей или в академическом теоретизировании. Образ Робин Гуда, по утверждению британского историка, даже в своих наиболее традиционных формах все еще что-то значит в сегодняшнем мире для таких людей, как те же мексиканские крестьяне. Несмотря на пресловутую смерть деревни, стоит согласиться с Хобсбаумом: таких людей по-прежнему много.