Чернеют орудья и мерзнут ноги

Поэтические новинки октября

Раз в месяц Лев Оборин обозревает лучшие поэтические книги. Сегодня в рубрике сборники Михаила Гронаса, Вадима Калинина и Одиссеаса Элитиса.

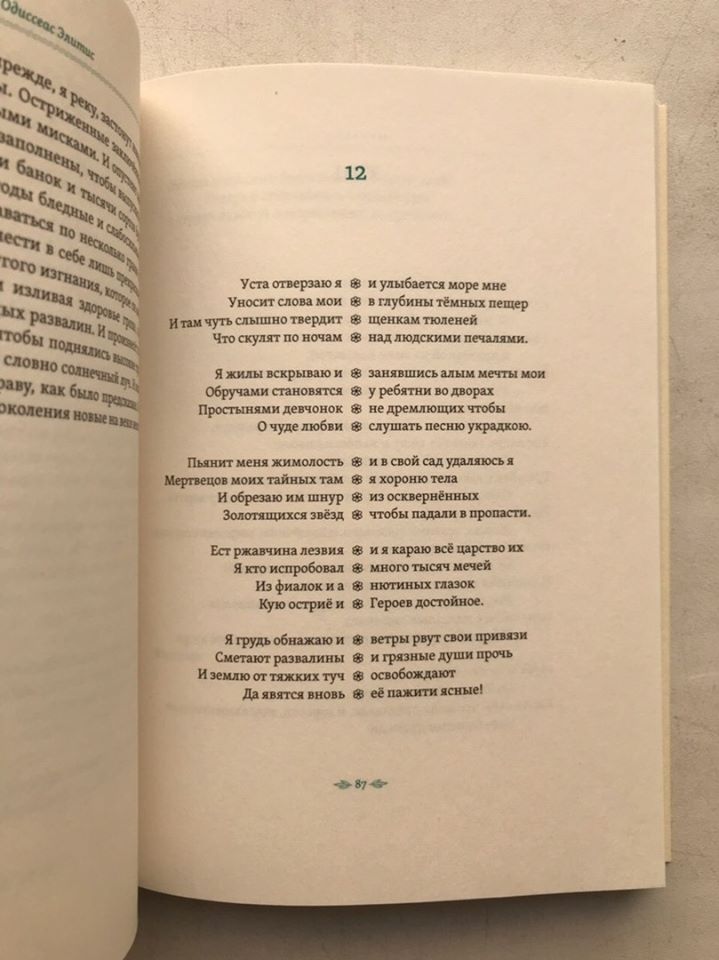

Михаил Гронас. Краткая история внимания. М.: Новое издательство, 2019

Предыдущий сборник Гронаса, «Дорогие сироты,», вышел 17 лет назад. В моем понимании это важнейшая русская поэтическая книга первых двадцати лет XXI века, и мало что можно рядом с ней поставить. «Краткую историю внимания» жадно ждали.

Наверное, самая известная работа Гронаса-филолога — статья о мнемоническом бытовании поэзии. В ней Гронас подчеркивал, что русская поэзия ориентирована на создание текстов, обустроенных для запоминания, на культивирование формальных — ритмических, мелодических — зацепок. Он писал о важности вообще самой практики запоминания стихов наизусть, которая создает «мнемонический фонд русской культуры», способный спасти в экстремальных условиях (например, в ГУЛАГе). Стихи Гронаса следуют за этой мыслью.

О регулярном стихе часто пренебрежительно говорят как о гладкописи — но сами рифмы и размеры не виноваты в том, что попадают в руки проводников поэтической инерции. Под этим наносным ощущением лежит другое: всякая формальная особенность стиха — это раздражитель, триггер нашего внимания, провоцирующий умственную, мнемоническую работу. В том, как запоминаются стихи — в том числе стихи Гронаса, — есть какая-то магия. Название «Краткая история внимания» говорит об осознанности ее применения: Гронас — и маг, и исследователь; в старину это называлось алхимией. Первое же стихотворение сборника — ключ, вход в его метод:

лети меня свет

теням ответ

и ветра ветошь

за окном забывают как будет утро

за окном забывают как будет утро

и я подсказываю первую букву

ни на да

ни на не

ни на и

непохоже

мироздание

ни на бы

ни на будто

снова в комнате я никак не вспомню те слова

которыми там за шторами я сотворил утро

лети меня свет

Насквозь пронизанное запоминающимися созвучиями, это стихотворение и говорит о звуках и памяти — то есть само о себе, раскрывает свой секрет; извлеченный звук уникален и неповторим — поэтому тот, кто передал его «забывшим как будет утро» (помним: «забыть значит начать быть»), сразу позабыл его сам. Все стихотворение — апофатический акт творения-припоминания. Слово «утро» здесь, на поверхности, но говорящему оно невнятно; стихотворение написано будто бы «в реальном времени», но подразумевает какую-то временную дистанцию. Воспроизведение собственного состояния беспамятства — по памяти.

Слова в «Краткой истории внимания» переговариваются друг с другом, перебрасывают друг другу мостики («Небо, на небе еще одно небо, / И небо над ним. / Глядя на них, и я становлюсь не одним. // Не одним, так другим»). Перед нами ворожба, в какой-то момент отчуждающая автора: поэт может обнаружить себя смотрящим на (по-толстовски говоря) пущенную машину воспроизводства подобий — с некоторым ужасом:

что такое это как? с чем сравнить тебя, сравненье?

ты раненье или нить, зашивающая рану?

все подобия — надгробья и созвучия замучат

я хочу забиться в угол и смотреть на то, как вещи не похожи друг на друга

Проблема автоматизма, скрывающегося за звуковой алхимией («Ну-ка, отвечай, родная речь! / Вечно отвечай, автоответчик…»), мучительна, от нее хочется отделаться; не случайно на обложку вынесен верлибр, почти издевательски описывающий стихотворение: гронасовская тяга к автоописательности здесь делает кувырок, применяет запрещенный прием, чтобы не сорваться в пропасть.

В «Сиренах Титана» Воннегута описана армия, в которой солдатам время от времени стирают память. Зная об этом, двое героев составили письмо, которое они после каждой такой процедуры отыскивают: в этом письме коротко изложено все, что им нужно знать о себе и о мире. Стихи из «Краткой истории внимания» напоминают такое письмо: в какое бы головокружение иногда не ввергала говорящего круговерть звука, ей приходится доверять — и научиться извлекать оттуда все необходимое даже после того, как ты забыл и начал быть заново:

Сотри свой след и вот

Смотри под фонарем

На то как снег идет

Или как мы умрем

Взойди на эшафот

Сугроба. Вот луна

Уже веревку вьет

Из голубого льна

Стой под огнем зимы

Прими ее пожар

Пошарь в ее золе

Там в ледяном тепле

Лежит письмо тебе

Лежит письмо тебе

«Ты» в поэзии — амбивалентное слово; внутреннее «я» под ним подразумевается гораздо чаще, чем некий внешний адресат, читатель. Но многозначность — ключевая черта экономных гронасовских текстов, и письмо «тебе» вполне может быть адресовано многим. Если сегодня «Краткая история внимания» не производит такого же ошеломляющего впечатления, как когда-то «Дорогие сироты,», то причина у этого только одна. Тогда Гронас был один — сейчас выросло поколение, которое у него училось: «Сироты» растворились в новейшей русской поэзии и изменили ее свойства. Но производитель этого химического вещества не потерял ничего из своего умения, не забыл ни одного секрета — или, если забыл, сумел себе напомнить.

Вадим Калинин. Стихи, написанные на пляже. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2019

Несколько лет назад Вадим Калинин, один из основателей «Вавилона» и известный (в том числе злоязычием) ЖЖ-юзер krasnaya_ribka, уехал в Таиланд — и совершенно естественно, что его поэтика вслед за биографией претерпела излом. Новая книга самим названием транслирует, казалось бы, расслабленность — но ведь пляжная жизнь может быть и активной, причем речь необязательно о спорте. Пляж — пространство созерцания, обнажения и в то же время независимости, особенно если это не какая-то курортная толкучка, а место уединённое. Пляж — то, что под мостовой, глупые камни которой можно разбросать без намерения их впоследствии собрать. Что-то такое проделывает Цинциннат Ц. в финале «Приглашения на казнь». Та реальность, которая после этого наступает, в стихах Калинина понимается как дар небес:

Благословен человек,

Дописавший отрывок кода

И бредущий задумчиво

Вдоль базальтовых валунов,

Чтобы нырнуть в тяжёлую,

Вздымающуюся воду,

Открыть в глубине глаза

И увидеть живое дно.

Впрочем, к чувству благодарности порой примешивается чувство недоумения от того, что была возможна какая-то другая, гораздо худшая жизнь:

Не смешивай память мёртвую и живую,

Не строй планов длинней,

Чем прогулка до кабака.

Помни, что люди из твоего прошлого

Больше не существуют,

А люди из будущего

Не существуют пока.

Не существуют пока.

Никогда не произноси слово «бизнес»

С серьёзным видом,

Не думай о деньгах,

Когда разглядываешь облака,

Никогда не имей того,

Что можно случайно выдать,

Пей больше зелёного чая

И кокосового молока.

Очень простой рецепт — но книга Калинина как раз построена на обыгрывании тривиальности: блаженная и простая жизнь возможна в местах, которые кажутся экзотическими и, по большому счету, отсутствуют в русской литературной традиции. Калинину удается ускользнуть и от мороков прошлого, и от коммерческих штампов типа «Баунти — райское наслаждение». Окружающий мир он без обиняков награждает элементарными эпитетами: «красивое», «прекрасное». Этим, подразумевается, все сказано; если надо объяснять, то не надо объяснять.

Книга была бы скучна, если бы состояла из одних идиллий. Кое-что от прежнего, едкого, сюрреалистического калининского письма здесь осталось. Сюжетные тексты «с родины» («10 часов утра. Тернового рядом нет, / Мартынов делает Голикову минет, / Порошка осталось только на две дороги, / В снегу чернеют орудья и мерзнут ноги»), центонные баллады, в которых Крылов переплетается с Заболоцким; аттракцион почти-автоматического письма («С облупившимся штурвалом, / С простудившимся нарвалом, / С сямисэном на ремне, / С полисменом на коне…»). Ну и мотив смерти, которая, конечно, есть et in Arcadia — и делает эту Аркадию объёмнее, правдивее: «Запытанный до смерти, / С оторванной головой, / Он был принят в себя / Шевелящейся райской травой»; мотив слишком древний, чтобы заподозрить здесь реминисценцию из Цоя. Смерть, в принципе, не страшна, по-буддистски понимается как избавление: «Войти в теплый ветер, как будто в неспешный ручей, / И быстро и сладко растаять в рассветном луче».

«Стихи, написанные на пляже» связывает с предыдущими текстами Калинина не только мотивика, но и просодия — певучее письмо, в духе декадентской эстетики пробующее макабр на язык. Так было в «Пока», предыдущей поэтической книге Калинина (вышла она в 2003-м — почти такой же разрыв, как у Гронаса). Вот и здесь:

Володя прекрасно учился, запоем читал дадаистов,

Героем его был весёлый храбрец — Эварист Галуа.

Теперь он лежит неподвижно. Он умер от выстрела сзади,

И брат его Игорь рисует котёночка кровью его.

И, в подтверждение установки на певучесть, в последнем разделе книги появляются «Блюзы и чунга-чанги»: эти тексты действительно легко в уме положить на музыку.

Но есть такой поезд,

Который не уйдёт без тебя,

Тропический поезд без стёкол

Никогда не уйдёт без тебя,

На тропический поезд

С вентиляторами на потолке

Не нужно лететь

Со скоростью рыбы над прудом на крючке,

Можно спокойно допить свой ром

И то, что ты ешь, доесть,

Ведь если ты опоздаешь на пять часов,

Твой поезд опоздает на шесть.

Одиссеас Элитис. Достойно есть: Поэма / Перевод с греческого Ипполита Харламова. М.: ОГИ, 2019

Поэзия Одиссеаса Элитиса — вероятно, главного греческого поэта XX века — в России остается мало замеченной. Во многом потому, что произведение, которое признается у него важнейшим, — поэма «Достойно есть» (1959) — до сих пор не была переведена на русский. Попытки, как замечает Димитрис Яламас — редактор только что перезапущенной в «ОГИ» серии «Греческая библиотека», — делались неоднократно, но только перевод Ипполита Харламова оказался «единственным шансом увидеть „Достойно есть” на русском языке именно такой, какой она должна быть».

Переводческая работа, которая заняла десять лет («столько времени ахейское войско осаждало Трою, столько времени странствовал Одиссей»), в самом деле производит сильное впечатление: для тех, кто не владеет греческим, это впечатление фундировано обширным, кропотливейшим комментарием Харламова. Он обосновывает те или иные решения в области словоупотребления и ритмики, дает исторический контекст, без которого «Достойно есть» было бы трудно понять, цитирует специалистов по творчеству Элитиса — и иногда спорит с ними, предлагая более убедительные толкования. Труд действительно очень — извините за тавтологию — достойный.

Родовая проблема новогреческой поэзии — неизбежная оглядка на тени античных гигантов. Для преодоления этой проблемы кто-то остраняет античный контекст через современный средиземноморский макрокосм (как Кавафис), кто-то смещается к сюрреалистическому письму (как Сахтурис). Элитису в «Достойно есть» античный контекст наряду с христианским дает силу. Разделенная, с памятью о боговдохновенных книгах, на три части («Бытие», «Страсти» и «Слава») и задействующая форму псалмов и литургических чтений, его поэма — как бы «через голову» книжности — отталкивается от пейзажа, который остался с древности неизменным и вдохновлял еще классиков.

То же влияние подчеркивает переводчик: в его работе «первостепенную роль сыграла… не прочитанная за эти годы греческая литература, но само пространство Эллады». Море, средиземноморские ветви, оливы и маслины, прямые колонны и метопы с барельефами — все это составляет «СЕЙ МИР / сей малый мир, сей мир великий», который поэт творит в себе самом в начале «Достойно есть». В последней части, «Слава», Элитис перечисляет, собственно, достойное — «Горы высокомерные как руины» (следует их перечень: «Это Пинд, это Парнас, это Родопи, / это Олимп, это Тайгет, это Тимфрист…»), «песня та что Тростинка в Аиде пела», «туча в листве зеленой / прошмыг ящерки в астрагале мокром», «глашатаи ветры творящие литургию», «крохотных голубых голосов миллиарды / огромная белая глава Посейдона», иереи, поющие акафист,

ОСТРОВА с их киноварью и чернью

ОСТРОВА с их киноварью и чернью

острова с позвонками каких-то Зевсов

острова с причалами их пустыми

острова с питьевой синевой вулканов,

и даже «какашки детей с блестящей зеленой мухой»; перед нами гимн огромному миру жизни, которой конгениален самый возвышенный тон. Но между двумя гимнами-перечислениями (каталог — одновременно и отсылка к древним эпосам, и к чтению имен на литургии) расположены «Страсти», и они-то придают поэме трагическую глубину. Участник войны, свидетель нацистских преступлений в Греции, Элитис безошибочно придает этим событиям эпическую значимость: пусть со знаком минус, они тоже достойны быть соотнесенными с мифологией и Писанием. Греция под нацистским игом и затем в годы Гражданской войны становится юдолью ужасов: «Мою радость ногой растоптали и в каменья ее вмуровали / на поминок лишь камень мне дали / образ мой ужасающий». Природные образы, такие как камень, у Элитиса многозначны, но не амбивалентны морально: они сопротивляются тому, чтобы их использовали во зло, и в конечном итоге это дает силу в борьбе за «сей малый мир, сей мир великий».

Основной объем поэмы «Достойно есть» — поэтические фрагменты, написанные то стихом, близким к верлибру (ритмизация, впрочем, в переводе всегда чувствуется), то прихотливыми метрами, восходящими и к античному, и к богослужебному византийскому мелосу; одним из главных источников Элитиса называют гимнографию святого Романа Сладкопевца. Эти фрагменты поэт перемежает небольшими прозаическими повествованиями. Они, по словам Харламова, «имитируют чтения Евангелия на литургии» и при этом используют «разговорный стиль, полный просторечия и диалектизмов», отдавая должное военным мемуарам генерала Иоанниса Макриянниса — героя Греческой войны за независимость. Этот язык, находящийся посередине между библейским нарративом и народным сказом (неожиданная, может быть, параллель — поэма Сергея Завьялова «Четыре хороших новости»), также встраивает борьбу греков во Второй мировой в большую, общемировую эпическую традицию, а история солдата Лефтериса, alter ego героя-автора, связывается со Страстями Христовыми и легендой о сошествии Христа во ад. У Элитиса получается почти универсальный текст, который притом не решает чисто литературных задач — условно говоря, задачи наследования: прямая установка на это погубила бы поэму. О назначении поэта у Элитиса вполне ясное представление: «В Монахи постригусь цветущего обряда / И кротко послужу собору певчих птиц». Качества, которыми должен быть наделен такой поэт, — «бесстрастнейший», «ретивейший» — вполне присущи монаху, и только эпитет «справедливейший» выдает некую горделивость. На нее у поэта, благодаря всей его истории сопротивления, есть основания. Одно из самых запоминающихся мест в «Достойно есть» — описание противостояния поэта и обывателей, «юных александрийцев» (отсылка к Кавафису):

В лицо мне смеялись юные александрийцы:

Посмотрите, сказали они, вот наивный скиталец столетия!

<…>

Тот, который друзей не имеет

ни даже сторонников

только плоти своей доверяет

и великого таинства ищет в колючих зарослях солнца

тот который

был с торжищ столетия изгнан!

Нам эти строки напоминают мандельштамовское «Я лишился и чаши на пире отцов, / И веселья, и чести своей», но Элитис ясно дает понять, о каких именно торжищах идет речь. Это — о рифеншталевской Воле, осквернившей Олимпию и зачаровавшей множество людей. Следуя за исторической хроникой, поэма переходит от событий Второй мировой к событиям греческой Гражданской войны. К этому времени элитисовское понимание Большой Политики как дела недостойного, убийственного расширяется почти на весь мир за пределами греческого космоса. Космоса, который, в конце концов, умещается внутри одного человека, если ему дано мысленно и письменно его воссоздать.