Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

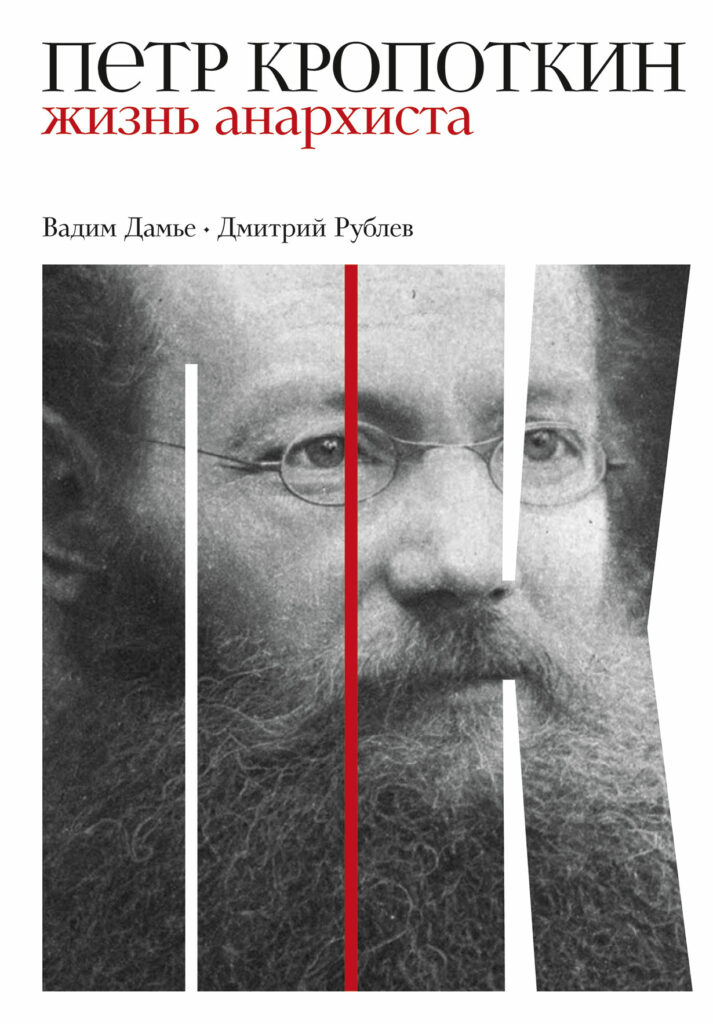

Вадим Дамье, Дмитрий Рублев. Кропоткин: жизнь анархиста. М.: Альпина нон-фикшн, 2022. Содержание. Фрагмент

Написать биографию человека, уже ставшего героем множества исследований и к тому же выпустившего превосходную автобиографию, очень нелегко. О виднейшем теоретике анархизма, а сверх того, путешественнике, географе, историке, литературоведе и т. д. Петре Алексеевиче Кропоткине писали многие — и в досоветский, и в советский, и в постсоветский периоды. Сам он еще при жизни опубликовал «Записки революционера», которые наряду с такими книгами, как «Былое и думы» Герцена и «Моя жизнь» Троцкого, являются лучшими воспоминаниями, оставленными революционером. Поэтому перед авторами новой, 660-страничной биографии Кропоткина, известными историками мирового и русского анархизма Вадимом Дамье и Дмитрием Рублевым, стояла непростая задача: не повторяя уже сказанного, так изложить свой материал, чтобы он увлек даже неподготовленного читателя.

Написать биографию человека, уже ставшего героем множества исследований и к тому же выпустившего превосходную автобиографию, очень нелегко. О виднейшем теоретике анархизма, а сверх того, путешественнике, географе, историке, литературоведе и т. д. Петре Алексеевиче Кропоткине писали многие — и в досоветский, и в советский, и в постсоветский периоды. Сам он еще при жизни опубликовал «Записки революционера», которые наряду с такими книгами, как «Былое и думы» Герцена и «Моя жизнь» Троцкого, являются лучшими воспоминаниями, оставленными революционером. Поэтому перед авторами новой, 660-страничной биографии Кропоткина, известными историками мирового и русского анархизма Вадимом Дамье и Дмитрием Рублевым, стояла непростая задача: не повторяя уже сказанного, так изложить свой материал, чтобы он увлек даже неподготовленного читателя.

Интернет и котики

Именно в расчете на такого читателя начала 2020-х годов эта книга, написанная хорошим литературным языком, содержит ряд любопытных биографических данных.

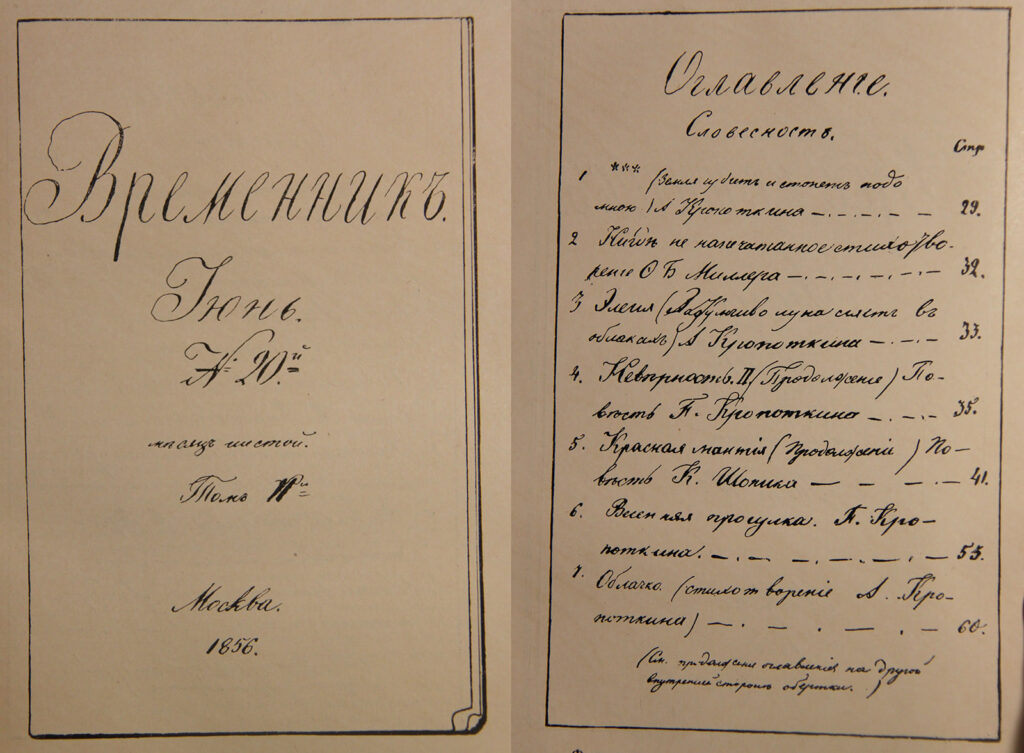

Так, маленький Петя Кропоткин и его старший брат Саша не могли вести интернет-блог (1850-е годы, чего хотите!), но выпускали рукописный журнал — прообраз блогов, время которых наступит через полтора века.

Кропоткин — и этого не знал, например, автор данной заметки — всю жизнь был котофилом и души не чаял в пушистых созданиях, которые через полтора века станут любимцами все того же интернета.

Во французской тюрьме в Клерво, где Кропоткин сидел в 1883–1886 годах, тоже жил кот. Петр Алексеевич ласково называл его «Мосье Пюсси де Клерво» (что-то вроде «господин Кот Клервосский») и посвятил ему дневник наблюдений, сохранившийся в архиве, но до сих пор не опубликованный.

Более того, в личной переписке с женой, Софьей Григорьевной, он самого себя называл «котом» или «котом серым», а ее — «котенком» или «кысей»:

«Получила ли ты шаль? Коту ужасно интересует — понравится ли покупка кысе? С розовой мордочкой оно должно быть очень красиво...

Вчера, как получил кысино письмо, совсем прояснил, шерстка стала гладкая, и хвостишко — кверху!..».

Так что не случайно в первоначальном варианте памятника в городе Дмитрове Кропоткин сидел на скамейке рядом с котом. Потом, правда, по просьбе родственников кота убрали.

Любовь к котикам — идиллическая сторона жизни Кропоткина, делающая его близким и родным современной молодежи. Но была и другая, куда менее идиллическая.

Журнал «Временник», издававшийся молодым Петром Кропоткиным. 1856 год. Фото: kropotkin.ru

Журнал «Временник», издававшийся молодым Петром Кропоткиным. 1856 год. Фото: kropotkin.ru

Христос или Макиавелли

Прежде всего, это отношения с отцом, человеком недобрым и жадным, который бывал жесток с теми, кто ниже его, и пресмыкался перед вышестоящими. Об этих его малоприятных качествах давно известно всем читателям «Записок революционера». Однако о самых крутых последствиях тяжелого отцовского нрава по понятным психологическим причинам Кропоткин не упоминает. Так, о судьбе самого старшего из детей Алексея Петровича, Николая (он был старше Петра на 8 лет), в «Записках...» сказано лишь следующее: «...Брат Николай, как и другие, был захвачен военной горячкой и присоединился к кавказской армии, не закончив кадетского корпуса. Больше я никогда уже не видел его...» Между тем судьба Николая Кропоткина была трагичной. Под давлением семейного деспотизма и тяжести военных переживаний он спился, и в январе 1861 года отец сдал его, 27-летнего офицера, в монастырь на послушание. Из монастыря Николай сбежал, и достоверных сведений о его дальнейшей судьбе нет. Ходили слухи, что он стал бродягой и что его видели в Рязанской губернии со странническим посохом и нищенской сумой, но, так ли это, никто никогда не узнает.

Наиболее тесные родственные отношения связывали Петра Кропоткина с другим его старшим братом, Александром, благо разница между ними была всего два года. Но Александр был вторым, после Николая, объектом преследований со стороны отца, и тот несколько раз избивал сына — 19-летнего парня, закончившего кадетский корпус и уже числящегося чиновником. В отличие от Александра, открыто бунтовавшего против семейного деспотизма, юный Петр держался более гибкой тактики. Он «неоднократно предлагает Александру осторожную и тонкую стратегию сопротивления родителям [отцу и мачехе], не лишенную манипулятивных моментов. Покаяться, сделать шаги к примирению с отцом, быть вежливым и дипломатичным в общении с ним. Но при этом он советует брату сохранять чувство собственного достоинства, а при попытке отца распускать руки — давать сдачи. Главное — иметь деньги для учебы, окончить корпус и получить офицерское звание. А дальше? А дальше — свободная жизнь взрослого человека, независимого от родителей...» Подобный макиавеллизм юного Кропоткина добавляет неожиданный штрих к благостному образу «белоснежного Христа из России», как называл Петра Алексеевича Оскар Уайльд.

Отец Кропоткина умер в сентябре 1871 года. Свое главное имение — село Никольское в Калужской губернии — он оставил любимой младшей дочери от второй жены, но Александр и Петр получили в неразделенную собственность другое имение, село Покровское, и доходы от наследства позволили Петру Алексеевичу совершить зарубежную поездку, в ходе которой он познакомился с анархизмом и стал его адептом. Дамье и Рублев справедливо замечают, что из всех русских мыслителей и политиков всемирную известность и мировое значение обрели только анархисты (Бакунин, Кропоткин, Толстой) и марксисты (Ленин, Троцкий, Сталин), русские же либералы и консерваторы никому, за пределами своих братьев по разуму внутри России, интересными не оказались. Поэтому Кропоткин волей-неволей напрашивается на сравнение с другим великим русским анархистом — Михаилом Александровичем Бакуниным.

Бакунин, во всяком случае Бакунин, вошедший в историю и легенду, — весь противоречие, весь огонь и пламя. Кропоткин же — благодать и гармония. Поскольку настоящий анархист любит противоречия (да и сердцу всякого живого человека они тоже милы), то образ мятущегося Бакунина с его слабостями и пороками как анархисту, так и неанархисту куда симпатичнее, чем благостная фигура Кропоткина. Но перед историком неизбежно возникает вопрос: а был ли Кропоткин на самом деле лишь «белоснежным Христом»? И не было ли свойственное ему стремление к гармонии ответом на некие противоречия, которые жили в его душе, как живут они в душе любого человека?

На Александра Таратуту, участника съезда русских анархистских групп в Лондоне в декабре 1904 года, реальный Кропоткин, например, произвел совсем иное впечатление, чем то, которое Таратута вынес из очерка Степняка-Кравчинского в «Подпольной России»: «Как вспоминал впоследствии Александр Таратута, Кропоткин поразил его своей жесткостью и непримиримостью. „Мой доклад о положении рабочего движения в России и о деятельности анархистских организаций несколько раз прерывался им самыми резкими замечаниями“».

П.А. Кропоткин в каземате Петропавловской крепости, рисунок П.А. Кропоткина. Фото: kropotkin.ru

П.А. Кропоткин в каземате Петропавловской крепости, рисунок П.А. Кропоткина. Фото: kropotkin.ru

Психологический атавизм

Но, несмотря на коллизию с отцом, книга Дамье и Рублева посвящена не только и не столько поискам психологических объяснений личности Петра Алексеевича, будь то во фрейдистском или каком-то ином духе. Авторов прежде всего занимает принципиальная противоречивость политической деятельности Кропоткина. Почему, например, ведущий теоретик мирового анархизма, непримиримый враг капитала, государства и захватнических войн поддержал одну из сторон в Первой мировой — империалистической — войне? Сочетание каких рациональных и иррациональных факторов стало тому причиной?

И хотя определенные материалы, проливающие свет на историю неожиданного для анархиста патриотического поведения, авторы в своей книге приводят, однозначного ответа на этот вопрос у них нет: «Мы не станем здесь делать вывод в пользу того или иного предположения. Возможно, сам Кропоткин мог бы, после глубинного самоанализа, разрешить загадку. Если бы захотел».

Проще всего предположить, что в душе Кропоткина восторжествовал некий атавизм, и над убеждениями революционера-анархиста взяла верх психология московского барина, князя Кропоткина из смоленских Рюриковичей. Это не единственный подобный случай в истории — еще совсем недавно мы сами видели, как интернационалистская идеология при первых признаках общественной катастрофы сползала, будто тонкая пленка, и наружу из-под нее вырывались иррациональные националистические страсти.

Генерал М. А. Иностранцев, слушавший речь Кропоткина перед офицерами Академии Генерального штаба в 1917 году, дал Кропоткину следующую великолепную характеристику: «От всей его благодушной и благородной фигуры веяло барством и благодушием, совершенно не вязавшимся с представлениями о фанатизме и крайностях анархического учения, и было впечатление, что говорит не в академии, а где-нибудь на дворянском съезде в губернском городе либеральный болтун старик-помещик».

Здесь ни убавить ни прибавить...

Объяснить одним только психологическим атавизмом (и/или старческой деградацией) то, что великий анархист во время Великой революции ведет себя как «либеральный болтун старик-помещик», наверное — до определенной степени, — можно. Но такого объяснения все же явно недостаточно.

Общий вид тюрьмы в Клерво во Франции, где был заключен П.А. Кропоткин (1883–1886), рисунок П.А. Кропоткина. Фото: kropotkin.ru

Общий вид тюрьмы в Клерво во Франции, где был заключен П.А. Кропоткин (1883–1886), рисунок П.А. Кропоткина. Фото: kropotkin.ru

Германофил, германофоб

У Кропоткина психологический атавизм тесно смыкался с иррациональным патриотизмом, причем, как ни странно, не столько русским (хотя и с ним тоже), сколько французским. Этот революционный патриотизм сближал Кропоткина со старым бланкистом, ветераном Парижской Коммуны Эдуардом Вайяном, тоже ставшим в 1914 году ревностным оборонцем. И для Кропоткина, и для Вайяна именно Франция была обетованной землей социальной революции, родиной всех великих идеалов человечества. Вскоре после начала войны Кропоткин писал своей единомышленнице и соратнице Марии Гольдсмит:

«Сказать трудно, до чего Франция — ее поля, крестьяне в полях, ее дороги, самый ландшафт, — мне дороги, до чего они мне родные... И вдруг все это дано на разграбление и сожжение подлым гуннам...»

Любопытно при этом, что во времена Франко-прусской войны Кропоткин, тогда еще не всемирно известный анархист, а молодой ученый, недавно заинтересовавшийся рабочим движением, предпочтительной считал победу Германии: «...В письме к брату Александру 29 июля 1870 г. он пишет, что „с особым наслаждением“ прочитал в газетах о разгроме французской армии и даже утверждает, что прусские генералы „гуманнее французских — более развиты, несомненно, они не станут, удаляясь, жечь Саарбрюкен, не станут и Париж грабить“. Но главное в оценке ситуации — это надежда на то, что поражение Франции вызовет в этой стране революцию. „Если я желал успеха пруссакам, даже взятия Парижа, то единственно, чтобы образумить этот нелепый народ — французов“, которые все никак не восстанут и не свергнут империю...»

Каким контрастом по сравнению с резкими и злыми нападками старого Кропоткина на рабочий класс Германии звучат строки, написанные молодым Кропоткиным:

«Словом, ввиду той быстроты, с которой Internationale распространятся в Германской Европе, ввиду многих протестов германских рабочих против настоящей войны, ввиду организованных стачек в Германии и способности немецких рабочих организоваться в правильные общества, ввиду организаторской способности германского рабочего, воспитуемой стачками и обществами, я полагаю, или, вернее, начинаю думать, что даже рабочий во Франции отстает от рабочего в Германии...»

Но важнейшая политическая и мировоззренческая причина «грехопадения» великого анархиста в 1914 году заключалась в его социал-гармонизме. На этом следует остановиться подробнее.

Побег, набросок карандашом П.А. Кропоткина. Фото: kropotkin.ru

Побег, набросок карандашом П.А. Кропоткина. Фото: kropotkin.ru

Научный подход и Чужие

Кропоткин хотел дать анархизму — и считал, что дал, — научное обоснование, точно так же как Маркс дал научное обоснование «авторитарному социализму». Для той эпохи, проникнутой доверием к науке и надеждой на ее всемогущество, подобное стремление было совершенно естественным. Это сегодня над научным пафосом, свойственным европейской культуре XIX века, любят фыркать пользующиеся всеми достижениями науки постмодернисты, набирающие на придуманном учеными компьютере тексты о том, что именно наука — причина всякого зла (Освенцима, Хиросимы, ГУЛАГа и голодомора). Присоединяться к этому фырканью мы не собираемся, и научный пафос нам близок, дорог и понятен.

Но наука тем и отличается от религии, что не признает абсолютных истин, для нее любая, даже только что открытая истина — относительна. Это понимал, например, Бакунин, признававший огромную важность науки, но в то же время помнивший о том, что любое научное знание в каждый данный момент ограниченно, что мир бесконечен и поэтому всякая законченная система превращается в догму, тормозящую и человеческую мысль, и действие. Однако Кропоткин, подобно Марксу, хотел создать именно что законченную систему. При этом Кропоткин, в отличие от Маркса, объединяет мир истории с миром природы, растворяет социологию в биологии. Стремление к солидарности и взаимопомощи, по Кропоткину, унаследовано людьми от животных предков, и именно животная солидарность и животная взаимопомощь сделают возможным конечное торжество анархии.

В отличие от Кропоткина, Маркс и Бакунин, не отрицая солидарности, подчеркивали значимость борьбы. Материализм и Маркса, и Бакунина был революционным и катастрофическим, тогда как материализм Кропоткина покоился на эволюционных основаниях. Причина этого — не в том, что идеи Гегеля на Бакунина и Маркса оказали влияние, а на Кропоткина — нет. Большая часть активной жизни Бакунина и Маркса протекала в 1830–1870-е годы — эпоху революционных потрясений в Западной Европе, тогда как апогей деятельности Кропоткина пришелся на период относительно спокойного и эволюционного развития капитализма.

В 1886 году Кропоткин, выйдя из французской тюрьмы в Клерво, уехал в Англию, страну, где революционные потрясения времен чартизма давно закончились. Именно в Англии он напишет все свои главные произведения, и именно английское тридцатилетие превратит мятежного автора «Речей бунтовщика» в теоретика внеклассовой солидарности, пытавшегося «распространить на природу (в том числе неживую) социальные принципы гармонии и свободного соглашения».

При сравнении «Речей бунтовщика» — сборника статей, написанных для французских анархистских газет в первой половине 1880-х годов, — с произведениями, созданными Петром Алексеевичем в Англии, становится понятна его постепенная глубинная эволюция. Дух непримиримой классовой борьбы, пронизывающий «Речи бунтовщика», сменяется подчеркиванием надклассовой биологической взаимопомощи и солидарности. Англия рубежа XIX и XX веков, где не было революционного рабочего движения, сделала с Кропоткиным то, с чем не справились ни русская, ни французская тюрьма — превратила революционера в эволюциониста, причем радикальность этого превращения стала очевидна только через три десятилетия, в 1914 году.

Однако утверждение, что человек от природы склонен к солидарности и взаимопомощи, не давало ответа на важнейший вопрос о происхождении зла на земле. Если люди могут прекрасно прожить без государства и частной собственности, почему эти последние вообще возникли?

Эсер-максималист Павлов в брошюре «Очистка человечества» сделал из этического учения Кропоткина строго логический вывод. Если людям присущи солидарность и взаимопомощь, а капиталисты их лишены, то получается, что капиталисты — не люди, а представители иного, враждебного человечеству биологического вида. Как сказали бы сейчас, Чужие. А потому они подлежат поголовному физическому истреблению. Вывод логичный, но слишком уж радикальный.

П.А. Кропоткин дает урок своим товарищам рабочим в тюрьме Клерво, рисунок П.А. Кропоткина. В правом нижнем углу, вероятно, Мосье Пюсси де Клерво. Фото: kropotkin.ru

П.А. Кропоткин дает урок своим товарищам рабочим в тюрьме Клерво, рисунок П.А. Кропоткина. В правом нижнем углу, вероятно, Мосье Пюсси де Клерво. Фото: kropotkin.ru

Отказ от классовой борьбы

В начале ХХ века некоторые русские анархисты, прошедшие полноценную марксистскую выучку (речь прежде всего о Новомирском), критиковали «социал-гармонизм» Кропоткина и справедливо указывали, что он если не игнорирует полностью роль классовой борьбы в истории, то отодвигает ее куда-то на задворки. Кроме того, отмечали они, Кропоткин незаслуженно идеализирует как свои любимые средневековые города, словно не замечая присущего им социального расслоения (в «Речах бунтовщика», кстати, подобной идеализации не было), так и вообще любые догосударственные общества, игнорируя их темные стороны — тотальную власть обычая, жестокие и кровавые суеверия, вражду с другими обществами и т. д. Бакунину, к слову, подобная идеализация внегосударственных образований была полностью чужда, и он видел не только достоинства, но и пороки русской крестьянской общины с ее властью мира над человеком, бесправием младших перед старшими и т. д.

Социал-гармонизм Кропоткина и лег в основу той политической позиции, которую он занял в 1914–1917 годах, после чего роль вождя анархизма в Великой русской революции была им полностью утрачена. Мыслитель, некогда выступавший против государства и захватнической войны, воспринял внешнего врага как Чужого — угрозу, требующую общего сплочения ради ее устранения, и поэтому стал выступать с откровенно шовинистических позиций. Кстати, подобный кульбит в то время проделывали многие сторонники социал-гармонизма, в том числе за рубежом.

Зачатки подобных политических взглядов были у Кропоткина и раньше. На уже упоминавшемся съезде русских анархистских групп в декабре 1904 года Кропоткин подверг Таратуту резкой критике именно за идею одновременной борьбы как против самодержавия, так и против «демократических стремлений всех политических партий». Выслушав оппонента, Петр Алексеевич сказал: «пусть либералы ведут свою работу, мы не можем быть против нее».

И. С. Книжник-Ветров, побывавший и либералом, и анархистом, и толстовцем, и сторонником большевизма, но спокойно доживший в СССР до глубокой старости, в своих воспоминаниях приводит следующий эпизод. В 1904 году Кропоткин подарил либералу Струве, издававшему в эмиграции журнал «Освобождение», свои «Записки революционера» с автографом «В редакцию журнала „Освобождение“ с пожеланием успеха». Книжник-Ветров комментирует этот эпизод так:

«Невозможно себе представить, чтобы Ленин мог послать свою книгу Струве с благожелательной надписью, а вот Кропоткин послал. Для Ленина Струве был классовый враг, для Кропоткина — революционный борец, как ни различались цели и средства того и другого».

Последующая биография Струве, организовавшего выпуск сборника «Вехи» и ставшего министром в правительстве Врангеля, показала, кем он был — «классовым врагом» или «революционным борцом».

С. П. Мельгунов пишет, что в 1917 году «старый анархист всегда говорил, что он ближе всего себя чувствует к позиции народных социалистов» — очень умеренной и небольшой народнической партии. Дамье и Рублев комментируют это высказывание так: «Но ни одного точного высказывания Кропоткина на сей счет Мельгунов не приводит. „Ближе всего“ не значит, что он эту позицию разделял полностью и был готов поддержать эту партию в борьбе за власть. Публично эту поддержку он никогда не выражал». Но на самом деле Мельгунов сказал именно то, что хотел сказать. Кропоткин не поддерживал энесов в борьбе за власть (да и как могла бороться за власть партия, от которой в Учредительное собрание прошли целых два депутата?), но его позиции в 1917 году были ближе всего именно к ним. А это — диагноз. Абсолютных истин не существует, поэтому умеренность и аккуратность не всегда плохи, но в эпоху великих революционных потрясений они обрекают политиков на полную импотенцию и создают им репутацию добродушных «либеральных болтунов».

Книга Дамье и Рублева не дает и не может дать окончательного ответа на все вопросы, связанные с жизнью и мировоззрением Кропоткина, но заслуживает пристального внимания всех, кто интересуется как историей и теорией анархизма, так и историей России.