Аятолла Воображение

О книге Азар Нафиси «Читая „Лолиту“ в Тегеране»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Азар Нафиси. Читая «Лолиту» в Тегеране. М.: Лайвбук, 2022. Перевод с английского Юлии Змеевой

Первое, что замечаешь, еще не вникнув в суть романа Азар Нафиси, — заглавие. С одной стороны, оно несколько сужает читательские ожидания, ведь по ходу знакомства с книгой становится очевидно, что героини читают не только роман Набокова «Лолита», но и многие другие знаковые произведения западной литературы — в данном случае «запрещенной». С другой стороны, в названии заложено ключевое для всей книги двоемирие: мир настоящий и мир художественный.

Первое, что замечаешь, еще не вникнув в суть романа Азар Нафиси, — заглавие. С одной стороны, оно несколько сужает читательские ожидания, ведь по ходу знакомства с книгой становится очевидно, что героини читают не только роман Набокова «Лолита», но и многие другие знаковые произведения западной литературы — в данном случае «запрещенной». С другой стороны, в названии заложено ключевое для всей книги двоемирие: мир настоящий и мир художественный.

В то же время заголовок тут же вызывает вопрос: почему Лолита? На который сама Нафиси отвечает на первых страницах: «...И все же, случись мне не послушаться своего же совета и выбрать произведение, сильнее всего перекликающееся с нашей жизнью в Исламской Республике Иран, я бы выбрала не „Лучшие годы мисс Джин Броди“ и даже не „1984“, а набоковское „Приглашение на казнь“ или — даже лучше — „Лолиту“»; «Так пусть это будет историей „Лолиты“ в Тегеране, рассказом о том, как благодаря „Лолите“ Тегеран предстал перед нами другим, и о том, как Тегеран помог переосмыслить роман Набокова, после этого ставший уже другой „Лолитой“ — нашей „Лолитой“». Неожиданная параллель, которую автор проводит между Гумбертом, совершающим насилие над Лолитой и в итоге уничтожающим ее, объект своей страсти, и Ираном, совершающим насилие над собственными жителями в попытке угнаться за мечтой о возрождении, поначалу кажется излишней. Лишь по мере продвижения сюжета становится ясно, что подлинная разрушительная мощь насилия не в самом факте его существования, а в том, как стремительно оно подчиняет себе волю людей, парализует их и в какой-то момент навсегда видоизменяет общество и мир.

Основное сходство между сюжетами набоковского романа и революционного Тегерана «в конфискации жизни одного человека другим». Если бы не обстоятельства, в которых героини читают роман Набокова, вероятно, значение его было бы принципиально иным, но, будучи пленницами режима и объектами государственного насилия, они не только способны понять переживания героини, но и интерпретировать текст так, чтобы Тегеран и «Лолита» оказались навечно связаны друг с другом. Немаловажно и то, что набоковский роман, как замечает Нафиси, универсален в том смысле, что он абсолютно неприемлем вообще везде, где власть держится на репрессиях: «„Лолита“ не являлась критикой Исламской Республики, но любому тоталитарному режиму этот роман стоял поперек горла».

Нафиси возвращается из США в родной Иран в 1979 году накануне Исламской революции и становится свидетельницей того, как в один момент земля ее детства и теплых воспоминаний превращается в неизвестную и опасную страну.

Важно сделать небольшую ремарку, посвященную историческим и политическим событиям в Иране того времени: с 1941 года у власти находился последний иранский шах, Мохаммед Реза Пехлеви, его правление было прервано в 1953 году, когда власть ненадолго оказалась у представителя демократического «Национального фронта» — премьер-министра Мохаммеда Моссадыка. В том же году, благодаря усилиям Запада, шах возвращается к власти. Особенностью правления Пехлеви стала активная вестернизация Ирана, в частности он явно ориентировался на США, что, вероятно, объясняет, почему именно США стали главным «врагом» Ирана в ходе революции. Так, неслучайно первое, что происходит в стране, — появление музея американского шпионажа на месте бывшего американского посольства: «К тому времени никто уже не называл американское посольство американским посольством — оно стало „логовом шпионажа“».

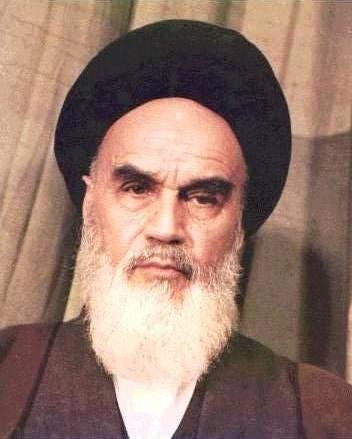

Рухолла Хомейни

Рухолла Хомейни

Главным противником шаха и его политики становится религиозный деятель Рухолла Хомейни, высланный из страны в 1963 году. В изгнании Хомейни продолжал воздействовать на жителей Ирана и прихожан иранских мечетей, в частности своим трудом «Исламское государство», где изложил ключевые принципы воображаемой (будущей) исламской республики. В 1979 году последовала цепочка событий: на фоне инфляции и безработицы прошли студенческие демонстрации, переросшие в общенациональное восстание против шаха. Пехлеви бежал, а Хомейни, напротив, вернулся после пятнадцатилетней ссылки. Именно эпоха возвращения аятоллы становится историческим фоном романа: «Кем бы мы ни были, к какой бы вере ни принадлежали, добровольно ли носили хиджаб или вынужденно, соблюдали ли определенные религиозные нормы или нет — независимо от этого мы все являлись фрагментами чужой мечты. Нашей землей стал править суровый аятолла, самопровозглашенный царь-философ. Он воцарился здесь от имени прошлого — прошлого, которое, по его словам, у него украли».

I — zan — женщина

Главные героини — женщины. А именно — прилежные студентки и ученицы Нафиси: Ясси, Махшид, Манни, Нассрин, Азин, Митра и Саназ. С каждой из них мы последовательно знакомимся наряду с мыслями Азар о западной литературе. Примечательно, что героини не только на снимках, но и на протяжении всей истории раскрываются в двух ипостасях: официальной — в черных накидках на улице Тегерана, где все будто бы сливаются в единый гомогенный образ, и неофициальной — в красочной одежде без покровов за закрытой дверью преподавательской квартиры: «На первом изображены семь женщин, стоящие на фоне белой стены. По закону нашей страны они одеты в черные накидки и платки, скрывающие все, кроме овалов лиц и кистей. На второй фотографии те же женщины в тех же позах на фоне той же стены. Но они сняли свои покровы. Фигуры не сливаются в одну, а отличаются друг от друга. Каждая выглядит иначе благодаря расцветке и крою одежды, цвету и длине волос; даже две девушки, оставшиеся в платках, не похожи друг на друга».

Неслучайно и то, что первым текстом, который разбирают слушательницы, оказывается «Тысяча и одна ночь», а ключевой героиней — сама Шахерезада, главная сила которой — воображение, именно силой воображения она разрушает порочный круг насилия. Воображение становится единственным оружием в борьбе с реальностью и политическим режимом, причем присуще оно в основном женщинам, способным не только дарить жизнь, но и прятаться от нее в ритуалах повседневности. Именно за воображение сражается писательница во время суда над Гэтсби. Роман Фицджеральда играет особую роль для повествования: с одной стороны, Нафиси проводит параллель между Гэтсби с его несбывшейся мечтой и иранским режимом; с другой — благодаря роману писательница преподает студенткам главный урок, необходимый для формирования внутренней свободы и воображения — урок эмпатии: «...эмпатия — главное в романе».

Реальность особенно быстро и радикально влияет именно на женщин. Доступное пространство перестает быть открытым и становится воображаемым. Одно из таких отныне закрытых пространств — зеленые ворота университета Алламе Табатабаи, через которые после исламской революции могут проходить только мужчины: «Маленький проем в стене служил источником бесконечных историй об унижениях, гневе и печали». Или вывески тегеранских улиц, в основном посвященные тому, как отныне должна выглядеть женщина в воображении государства: «Саназ проходит мимо лозунгов на стенах, цитат Хомейни и движения, называющего себя „Партией Бога“: „Мужчина в галстуке — лакей США!“; „Чадра защищает женщину“. Рядом с лозунгом углем нарисована женщина: невыразительное лицо обрамлено черной чадрой. „Сестра моя, следи за своей чадрой. Брат мой, следи за своими глазами“».

Еще одним пунктом, сближающим набоковскую «Лолиту» и Исламскую Республику Иран оказывается то, что впредь женщины воспринимаются только через призму мужского взгляда и восприятия; любой, даже самый невинный поступок воспринимается через мужскую телесность: «Но это еще ничего, сказала Манна; послушайте, что случилось с подругами моей сестры в Политехническом университете Амира Кабира. В обеденный перерыв три девочки вышли во двор и ели яблоки. Охранники отругали их: мол, они слишком соблазнительно откусывали!»

Мужской взгляд и религиозная радикализация влекут за собой еще одно изменение в жизни иранских женщин — обязательное ношение хиджаба. Здесь любопытно то, как он оказывается своеобразной формой политического волеизъявления, в какой-то степени принудительное ношение платка лишает героинь их собственной религии и воли: «Проблема была не столько в хиджабе, сколько в свободе выбора»; «Хиджаб больше ничего для нее не значил, но без него она почувствовала бы себя потерянной». Надевая платок, они больше не выражают собственные убеждения, а подчиняются общему правилу, за нарушение которого следует неминуемое наказание. Конечно, важно сказать, что религиозная идентичность является смыслообразующей для многих мусульманских женщин, в том числе в рамках исламского феминизма, поскольку для многих представительниц этого направления нет противоречий между религией и правами, проблема лишь в неправильной, на их взгляд, интерпретации Корана.

Азар Нафиси с матерью

Азар Нафиси с матерью

Как отмечает Мадина Тлостанова в книге «Деколониальные гендерные исследования», «В отличие от западных постмодернистских феминисток, для мусульманок в большей мере характерен акцент не на фрагментации и многообразии собственных идентичностей, а на попытке собрать их вместе под эгидой главной мусульманской самоидентификации, которая дает им ключевую экзистенциальную основу. Но при этом их понимание ислама может быть очень разным и индивидуальным. Не существует некого монолитного понятия об исламской идентичности, которая была бы свободна от социальных, политических, культурных факторов». Режим лишил женщину субъектности и в том числе права на выражение собственных религиозных взглядов или солидарности с другими. С этой точки зрения любопытно, что в рамках нынешних протестов в Иране способом солидарности стал отказ от хиджаба и публичное снятие платка, что однако не делает этих женщин не мусульманками. Этим жестом они возвращают себе не только способность открыто говорить, но и возможность сознательно выбирать религию, соблюдать религиозные обряды по собственной воле.

Интересно и то, что именно женщинам хватает смелости оставить Тегеран и бежать от режима. Мужчины (будь это муж Биджан или волшебник), напротив, не чувствуют остроты и опасности, не только потому что находятся в более выигрышной позиции, но и потому, что менее одарены воображением и крепче впаяны в пространство. Последние две главы романа названы не в честь героя, как все предыдущие («Лолита», «Гэтсби»), а в честь писателей: Джеймса Генри и Джейн Остин. Именно Джейн Остин и Джеймс Генри представляют для Азар Нафиси особый интерес, потому что помогают выразить идею индивидуальной свободы, без которой невозможен брак и вообще институт семьи.

В главе, посвященной Остин, Нафиси также формирует еще один принцип существования — нелинейное время: «От других тоталитарных революций двадцатого века Исламскую революцию отличало то, что она вершилась во имя прошлого. В этом была ее сила и слабость. Четыре поколения женщин — моя бабушка, мать, я и моя дочь — жили в настоящем и одновременно в прошлом; мы находились сразу в двух часовых поясах». В некоторой степени все персонажи романа, включая студентов, революционеров, государственных деятелей, живут в прошлом и настоящем, даже сама Нафиси не может не поворачиваться вспять. Суть только в том, что помнить прошлое и совершать нечто, повинуясь ему, — принципиально разные процессы, а потому ностальгия писательницы, как и ее бывших студенток, не несет в себе разрушение, в то время как действия юных революционеров и правителей напрямую разрубают нить между прошлым и настоящим, все больше погружая государство в прошлое.

II — zendegi — жизнь

Все романы, анализируемые героинями книги, так или иначе являют собой размышление на тему побега от реальности и воображения как основного механизма выживания. Само описание жизни, которое Нафиси предоставляет читателю, кажется практически нереалистичным: «Жизнь в этом аду, полном парадоксов и самоотрицания, лучше всего объяснить с помощью поучительной истории, которая, как все подобные истории, настолько символична, что, если и есть в ней капля вымысла, это уже неважно. Верховный цензор иранского кинематографа, занимавший этот пост до 1994 года, был слеп. Точнее, почти слеп. До этого он служил театральным цензором. Мой друг-драматург рассказывал, как цензор сидел в театре в очках с толстыми стеклами, которые, казалось, скорее ухудшали, чем улучшали видимость. Сидевший рядом помощник комментировал происходящее на сцене, а цензор диктовал, какие части спектакля нужно вырезать». Так, читатели оказываются в пространстве ненаходимости, где реальность настолько видоизменилась, что уже кажется вымыслом, а вымысел выступает как шелтер, способный оберегать своих обитателей до лучших времен. В какой-то момент соотношение между реальными событиями и лекциями о литературе сильно меняется, мы обнаруживаем себя посреди писательских размышлений, в университетской аудитории или в профессорской квартире — где угодно, но не в настоящем Тегеране. Реальность вернется ближе к финалу романа, возможно, именно это обусловило и издательское решение опубликовать интервью Азар Нафиси с читательским клубом Random House, которое одновременно возвращает нас в реальность и вместе с тем лишает возможности интерпретации.

Любое действие, даже личное или интимное, неизбежно окрашивается как политическое, что приводит к тому, что в какой-то момент единственные действия, которые совершают героини, — чтение и говорение, оба лежащие в пространстве нематериального и воображаемого. В финале персонажи оказываются перед нелегким выбором: остаться в поле воображаемого или вернуться в реальность и совершить еще одно финальное действие — побег.

Наконец, говоря о теме «жизнь», отметим жанровую природу текста. С одной стороны, перед нами документальная проза, события, описанные Нафиси, не просто происходили на ее глазах, но происходили с ней. С другой — в романе жизнь, как и любое материальное, реальное, плотское бесконечно ускользает и оказывается недосягаемым, шифруется, прячется, трансформируется. Так, посвящение, очевидно, адресовано реальным людям и семье писательницы, но в предисловии автор признается: имена и жизни героев навсегда останутся тайной. Ведь без тайны и воображения невозможно представить себе не только безопасность, но и реальность, сопротивляющуюся режиму. С той же целью замаскировать реальность и обесточить ее писательница превращает роман в учебное пособие со списком рекомендуемой литературы и вопросами к семинарскому занятию.

Восстание в Иране, 1979

Восстание в Иране, 1979

III — azadi — свобода

Те, кого нет, представляют для автора бо́льшую ценность, чем те, кто остался в Тегеране, — будь это реальные люди, или персонажи романов, или воспоминания, телесное и материальное совершенно лишено ценности по ряду причин: с одной стороны, политика государства, в одночасье отменившего телесность и лишившего субъектности собственных граждан; с другой, плоть оказывается связана с реальным миром, с исламской революцией и в конечном счете с насилием. Каждый раз появление телесного или сугубо материального сосуществует вместе с полицейским беспределом, полицией нравов, укладом в тегеранских тюрьмах, цензорами. Свобода же, напротив, начинает ассоциироваться с книгами и романами, с пиратскими копиями фильмов. Чем страшнее становится режим, тем проще — свобода из абстрактной категории преобразуется в ряд материальных вещей и привычных ритуалов. В возможность выбора и говорения.