Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Анастасия Голубцова. Итальянские гости СССР. Русский и советский миф в травелогах итальянских писателей. М.: Литфакт, 2023. Содержание

Начать следует с самого факта существования издательства «Литфакт», на которое даже среди наших читателей наверняка далеко не все успели обратить внимание. Звучит «Литфакт» негромко, книги выпускает довольно редко и довольно серьезные, академические, но всегда очень хорошие, поэтому советуем по мере возможности следить за его продукцией. Свежая новинка издательства — исследование Анастасии Голубцовой, посвященное травелогам итальянских писателей, которые посещали СССР начиная с диковинных 1920-х годов и заканчивая диковинными 1980-ми. Концептуальную рамку работы описывает ее подзаголовок: под русским и советским мифом подразумеваются самые разнообразные расхожие представления, клише, сравнения с образами из классической литературы, предрассудки и прочие формы стереотипного обобщения, с помощью которых заезжие литераторы пытались осмыслить увиденное на родине Достоевского, Ленина, XX съезда КПСС и Храма Василия Блаженного, — получалось местами смешно, местами не очень, но, как правило, довольно интересно. В отличие от регулярно переиздаваемых травелогов Жида, Фейхтвангера и проч., большинства проанализированных автором текстов на русском как не было, так и не предвидится, поэтому ничего не остается, как познакомиться с ними хотя бы таким образом. К тому же малоизвестных имен (Винченцо Кардарелли, Либеро Берджаретти и проч.) в книжке гораздо больше, чем известных (Италио Кальвино, Пьер Паоло Пазолини и проч.), что делает ее еще более познавательной.

Начать следует с самого факта существования издательства «Литфакт», на которое даже среди наших читателей наверняка далеко не все успели обратить внимание. Звучит «Литфакт» негромко, книги выпускает довольно редко и довольно серьезные, академические, но всегда очень хорошие, поэтому советуем по мере возможности следить за его продукцией. Свежая новинка издательства — исследование Анастасии Голубцовой, посвященное травелогам итальянских писателей, которые посещали СССР начиная с диковинных 1920-х годов и заканчивая диковинными 1980-ми. Концептуальную рамку работы описывает ее подзаголовок: под русским и советским мифом подразумеваются самые разнообразные расхожие представления, клише, сравнения с образами из классической литературы, предрассудки и прочие формы стереотипного обобщения, с помощью которых заезжие литераторы пытались осмыслить увиденное на родине Достоевского, Ленина, XX съезда КПСС и Храма Василия Блаженного, — получалось местами смешно, местами не очень, но, как правило, довольно интересно. В отличие от регулярно переиздаваемых травелогов Жида, Фейхтвангера и проч., большинства проанализированных автором текстов на русском как не было, так и не предвидится, поэтому ничего не остается, как познакомиться с ними хотя бы таким образом. К тому же малоизвестных имен (Винченцо Кардарелли, Либеро Берджаретти и проч.) в книжке гораздо больше, чем известных (Италио Кальвино, Пьер Паоло Пазолини и проч.), что делает ее еще более познавательной.

Среди собственно исследуемых мифов хватает тривиальностей вроде загадочной русско-азиатской души, склонной к ежедневным пыткам и самопожертвованию, но встречаются и более интересные варианты: например, писатель Карло Леви, автор замечательного романа «Христос остановился в Эболи», в 1955 году умудрился ловко спроецировать на жизнь посещенного им Советского Союза собственные воспоминания о сельском детстве, в результате чего пришел в числе прочего к следующему выводу: мол, строгий надзор за иностранными гостями вроде него объясняется «не политическими соображениями, а „более древней привычкой“, вырастающей из самого духа русской цивилизации: по тем же причинам невозможно почувствовать себя одиноким среди крестьян Лукании, где „каждый поступок, каждое слово, каждое движение повседневной жизни разворачивается перед глазами всего селения, которое участвует в нем, сопровождает тебя, радуется за тебя, судит тебя и оказывает тебе честь“», — согласитесь, совсем неплохо для проницательного уважаемого литератора. Подобных примеров в книге немало, однако если все это натолкнет вас на не новую мысль о всепоглощающем нарциссизме и близорукости писателей, которые из века в век тщатся с порога постичь все хитросплетения чужой жизни, требующей несколько более пристального к себе внимания, то рекомендуем оглядеться по сторонам и вспомнить о том, что и все мы тоже частенько не понимаем ничего и ни в чем.

«Впрочем, как отмечает Малапарте, главным врагом пролетариата является не аристократия и не буржуазия: сознательное меньшинство вынуждено вести борьбу против „толпы“ — „против невежества, лицемерия, сонной хитрости, болезненного беспокойства, атавистического безумия русского народа“ <...>. Именно этим писатель оправдывает необходимость сложившейся в СССР системы государственного насилия, которая, впрочем, вполне соответствует природе и традициям русского народа с его болезненной психологией, нуждающейся в упорядочивающем начале».

Энн Блэр. Знать слишком много. Организация научной информации до Нового времени. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2023. Перевод с английского Е. Тарасовой. Содержание

Автор полагает общественные жалобы на избыток информации если не культурной константой, то уж точно не характерной приметой нашего времени. Собственно, предмет этого объемного исследования — справочная литература XV–XVI веков, возникшая в ответ на царившее уже тогда ощущение, что всех книг не перечитать и знаний не освоить. Научный редактор книги называет этот период «эпохой заметок и компиляций», временем, когда разрабатывались способы организации информации, в значительной степени применяющиеся по сей день.

Автор полагает общественные жалобы на избыток информации если не культурной константой, то уж точно не характерной приметой нашего времени. Собственно, предмет этого объемного исследования — справочная литература XV–XVI веков, возникшая в ответ на царившее уже тогда ощущение, что всех книг не перечитать и знаний не освоить. Научный редактор книги называет этот период «эпохой заметок и компиляций», временем, когда разрабатывались способы организации информации, в значительной степени применяющиеся по сей день.

В предшественниках донововременных справочников числятся произведения Античности и Средневековья, в потомках — творениях энциклопедистов XVIII века. При всем при этом исследуемый предмет весьма своеобразен, прежде всего фантастическим многообразием привлекаемых источников. Содержательные особенности Блэр рассматривает вне отрыва от материального контекста производства этих творений, опускаясь до «незначительных» деталей, вроде способа вклейки иллюстраций, макетирования страниц и нюансов читательского спроса.

Один из выводов, к которым приходит исследовательница, заключается в том, что историю организации текстовой информации в 1500–1700 годах можно рассматривать как историю одного падения — с высот немыслимой индивидуальной учености в пропасть широкодоступных суррогатов первоисточников. Можно и наоборот — как рассказ о распространении демократичного доступа к информации. Этот двойственный взгляд можно распространить до сегодняшнего дня, убедившись, впрочем, что один ресурс все-таки убывает неустанно — человеческое внимание.

«До нас не дошло непосредственных рассказов о том, какие героические меры приходилось предпринимать упомянутым компиляторам, но сохранилось несколько исторических анекдотов, касающихся похожих обстоятельств. Например, Томас Платтер (1499−1582), в школе которого учился Цвингер, вспоминал, как жевал сырую репу и песок и пил холодную воду, чтобы не заснуть и дольше заниматься учебой. Среди других трюков можно отметить погружение одной ноги в холодную воду и чтение одним глазом, чтобы другой в это время отдыхал. Метод одного из ученых, состоявший в том, чтобы спать только каждую вторую ночь, не оправдывал себя, когда речь шла о долгой работе».

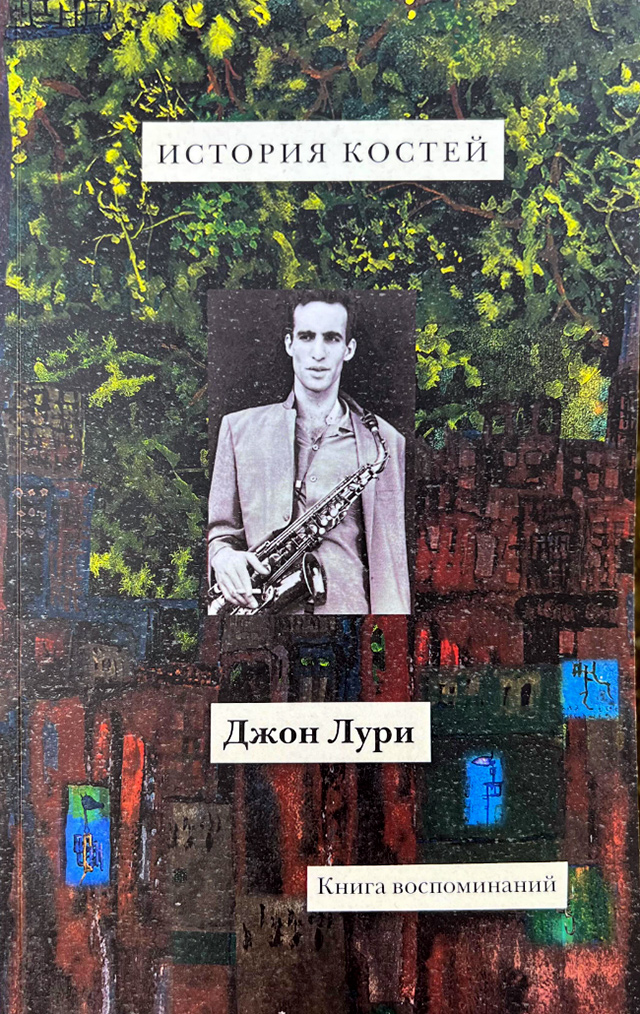

Джон Лури. История костей. Тель-Авив: Издательство книжного магазина «Бабель», 2023. Перевод с английского Максима Колопотина. Содержание. Фрагмент

Даже если вы не знаете, кто такой Джон Лури, вы совершенно точно видели как минимум одну картину этого художника, композитора, джазового саксофониста и актера. (Какую именно картину — не скажем сугубо из вредности.) В кино он сотрудничал с Мартином Скорсезе (сыграл апостола Иакова в «Последнем искушении Христа»), Дэвидом Линчем, Вимом Вендерсом, Джимом Джармушем и Роберто Бениньи. Сейчас на канале HBO у него есть собственное шоу Painting with John, в котором Лури рассказывает о жизни и о том, как он рисует такие красивые картины.

Даже если вы не знаете, кто такой Джон Лури, вы совершенно точно видели как минимум одну картину этого художника, композитора, джазового саксофониста и актера. (Какую именно картину — не скажем сугубо из вредности.) В кино он сотрудничал с Мартином Скорсезе (сыграл апостола Иакова в «Последнем искушении Христа»), Дэвидом Линчем, Вимом Вендерсом, Джимом Джармушем и Роберто Бениньи. Сейчас на канале HBO у него есть собственное шоу Painting with John, в котором Лури рассказывает о жизни и о том, как он рисует такие красивые картины.

«История костей» — веселая и честная до прямолинейности автобиография выдающегося артиста, жизнь которого выдалась богатой на дикие события. В ней он без обиняков рассказывает о своей продолжительной борьбе с наркотической зависимостью, о призраке гигантского муравьеда, увиденном однажды на швейцарском автобане, делится советами о том, как изображать сумасшедшего, чтобы прохожие на улицы не просили прикурить, и, разумеется, перемывает кости коллегам по разным сферам искусства.

Если сравнивать книгу Лури с другими автобиографическими вещами музыкантов, то она органично встала бы на полке между воспоминаниями Майлза Дэвиса и прозой Джона Фэи. Весело, жутковато, поучительно.

«Дэвид Линч — очень приятный в общении, умный и талантливый мужик. Человек с большой буквы Ч. По сравнению с другими режиссерами, с которыми я работал, он у меня на первом месте с большим отрывом.

Но тогда Линча только-только провозгласили гением, причем хором. Это имело последствия: теперь любая идея, пришедшая ему в голову, запихивалась в фильм без малейшего отбора. Как будто он сказал себе: „Черт, я и не знал, что я гений, но сомневаться как-то неудобно. Не дам пропасть этой идейке, надо вставить ее в фильм“.

„В следующей сцене давайте пустим бегом через кадр несколько полных обнаженных дам. И огнеглотателя!“

Я считал, что они испортили один из лучших сценариев, которые я читал. И Ник Кейдж им очень помог».

Шарль Бюффе. Правда о Робинзоне и Пятнице. М.: Паулсен, 2024. Перевод с французского Александра Сафонова. Содержание

В январе 1709 года экипаж корсарского корабля, шедшего у побережья Чили, заметил огонь на острове, который считался необитаемым. Моряки высадились и обнаружили там своего коллегу — шотландского боцмана Александра Селькирка. Вид у него был одичавший: с трудом изъясняясь на родном языке, он объяснил, что провел на острове четыре года и четыре месяца после ссоры с капитаном. Чтобы сохранить человеческий облик, он читал Библию и дрессировал животных, а питался чем бог пошлет — козами, плодами и так далее.

В январе 1709 года экипаж корсарского корабля, шедшего у побережья Чили, заметил огонь на острове, который считался необитаемым. Моряки высадились и обнаружили там своего коллегу — шотландского боцмана Александра Селькирка. Вид у него был одичавший: с трудом изъясняясь на родном языке, он объяснил, что провел на острове четыре года и четыре месяца после ссоры с капитаном. Чтобы сохранить человеческий облик, он читал Библию и дрессировал животных, а питался чем бог пошлет — козами, плодами и так далее.

Селькирк был не первым несчастным, который оказался в полном одиночестве на этом острове: за четверть века до этого та же участь постигла индейца из племени москито по имени Уильям, которого просто забыл экипаж. Считается, что истории обоих бедолаг вдохновили Даниэля Дефо на создание его самого известного романа. Речь, конечно же, о «Робинзоне Крузо».

В небольшой, но познавательной книжке журналист Libération и Le Monde Шарль Бюффе восстанавливает хронологию тех событий и отвечает на резонный вопрос: как же прототипам Робинзона и Пятницы удалось выжить и даже сохранить рассудок в условиях, не предполагавших ни первого, ни второго? Реальные угрозы, которые перед ними стояли, далеки от идиллических картин, которые рисует воображение за чтением робинзонад: одни только морские львы, безжалостно перемалывающие каждую кость в теле рыбака, чего стоят.

«Его жилище было перенаселено крысами, грызшими его одежду и ноги во время сна. Чтобы защититься от них, он прикормил нескольких котят, после они укладывались вокруг его постели и охраняли его от неприятеля. Когда одежда его превратилась в лохмотья, он высушил и нарезал козлиные шкуры, в которые оделся, и смог ходить через лес и колючий кустарник так споро и быстро, как никакое другое животное».

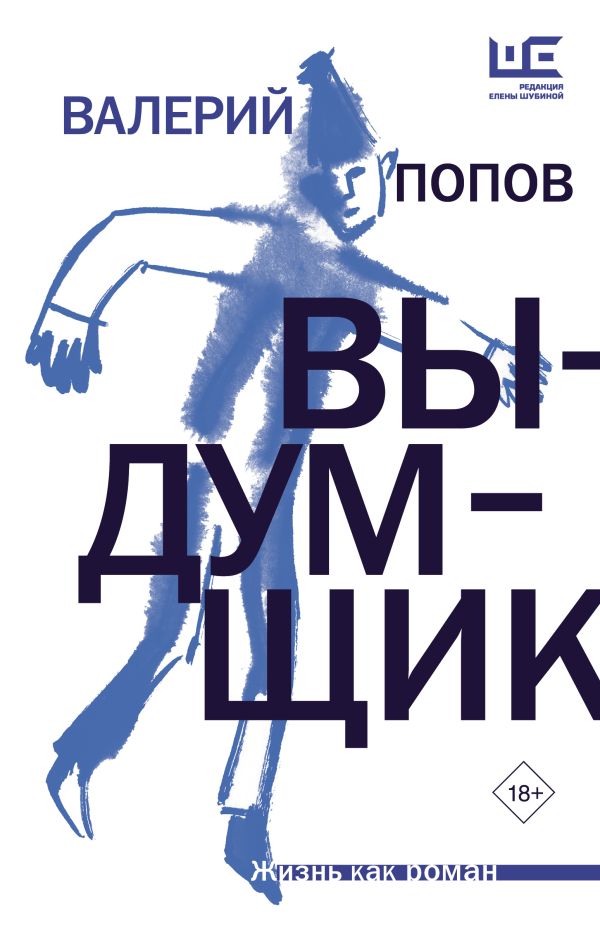

Валерий Попов. Выдумщик. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024. Фрагмент

«Выдумщик», вынесенный в заглавие нового романа Валерия Попова, — это сам Валерий Попов, из чего можно сделать вывод, что «Выдумщик» — роман автобиографический.

«Выдумщик», вынесенный в заглавие нового романа Валерия Попова, — это сам Валерий Попов, из чего можно сделать вывод, что «Выдумщик» — роман автобиографический.

Рассказывает эта книга о послевоенном детстве и молодости писателя, первых в жизни художественных сочинениях и первых же столкновениях с цензурой в облике редактора факультетской стенгазеты, знакомстве с ксероксом, который на долгие годы заменит человеку типографию, и тому подобное. Среди ее героев — Владимир Марамзин, Андрей Битов, Михаил Слонимский и так далее.

Словом, замечательная вещь для тех, кто интересуется поколением писателей, которых периодически называют шестидесятниками, и той эпохой, когда люди заходили в общепит, чтобы заказать по двести водки, два пива, сто граммов спотыкача, ведро клубничной настойки и бочку мятного ликера. «Выдумщик» выполняет перед своим поколением ту же задачу, что, например, «Московский гамбит» Мамлеева. Написан роман при этом так, что его хочется читать.

«Василий Павлович спускался уже вниз, со знаменитой Асей Пекуровской, первой женой Сергея Довлатова, бывшего тогда в армии. Аксенов и Ася спорили о том, остались ли писатели в Питере, или уехали все в Москву.

— Назовите кого-нибудь! — требовал Аксенов.

И тут они увидели распластанного Битова, которого с трудом удерживали на полу четыре служителя правопорядка.

— Вот, пожалуйста, один из самых сильных петербургских писателей! — проходя мимо, небрежно указала Ася, и они пошли на такси.

Так рассказал мне Аксенов много лет спустя. Количество гениев там на один квадратный метр пола было феноменальным».