Арт-инсталляция из папирос и Тибетской книги мертвых

Артем Роганов — о романе Дмитрия Дергачева «Запас табака»

Написанный еще в 2003 году, но вышедший на русском языке отдельным изданием совсем недавно «Запас табака» презентуют как роман, напоминающий арт-инсталляцию. Действительно, изложенная в нем история человека, вселившегося в комнату своего покойного отца, постепенно превращается в поэтическую фантасмагорию и приобретает черты произведения пластического искусства. Подробнее об этой необычной книге Дмитрия Дергачева — в нашем материале.

Дмитрий Дергачев. Запас табака. Казань: Издательство Центра современной культуры «Смена», 2020. Иллюстрации Александры Паперно

«На самом деле в этой книге ничего не происходит» — слова автора, сказанные на презентации «Запаса табака» 12 декабря в культурном центре «Смена». С одной стороны, событийно насыщенной прозой роман и правда назвать нельзя. В то же время понятно, что отчасти это лукавство: если в книге ничего не происходит, то о ней, буквально по Хармсу, лучше не говорить. Между тем признание «Запас табака» уже получил: в 2003 году он публиковался частями в журнале «Топос» под редакцией Дмитрия Бавильского, затем издавался в немецком переводе в издательстве Matthes & Seitz Berlin, а в 2019 году та же рукопись под заглавием «Папиросы» попала в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» и собрала полярные отзывы экспертов — от восторга до непонимания. А полярность мнений, как известно, признак наличия темы для разговора.

«На самом деле в этой книге ничего не происходит» — слова автора, сказанные на презентации «Запаса табака» 12 декабря в культурном центре «Смена». С одной стороны, событийно насыщенной прозой роман и правда назвать нельзя. В то же время понятно, что отчасти это лукавство: если в книге ничего не происходит, то о ней, буквально по Хармсу, лучше не говорить. Между тем признание «Запас табака» уже получил: в 2003 году он публиковался частями в журнале «Топос» под редакцией Дмитрия Бавильского, затем издавался в немецком переводе в издательстве Matthes & Seitz Berlin, а в 2019 году та же рукопись под заглавием «Папиросы» попала в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» и собрала полярные отзывы экспертов — от восторга до непонимания. А полярность мнений, как известно, признак наличия темы для разговора.

Текст начинается обезоруживающе фактологично, с отчасти ностальгической интонацией, которая словно маскирует первые главы под мемуаристику. 60-е годы в СССР. Герой-рассказчик, служащий страховой конторы, получает анонимное письмо, откуда узнает, что его отец умер. Рассказчик не общался с отцом, но благодаря предусмотрительности тоже уже покойной матери когда-то оформил прописку в его комнате в предместье, и теперь комната осталась ему в наследство. Вскоре герой переезжает туда жить. Он увольняется с работы, говорит врачу, который лечил его от неизвестной нервной болезни, что покидает город. Сначала психически неустойчивый характер протагониста напрямую почти не проявляется: никаких метаний и никакой тревожной экспрессии читателю не показывают. Однако очень скоро невроз подтверждается поступками рассказчика: он старается лишний раз не выходить из дома, постоянно думает о шпионах и о подстерегающих его за углом «субъектах». Он в целом не то чтобы именно боится, но избегает жизни в мире, предпочитая раствориться среди бараков и коммуналок незаметным отшельником.

Впрочем, новое жилище находится явно не в самом благополучном районе. Повторяющиеся раз за разом описания захолустного предместья с его редкими трамваями, статуями без рук, пустынными парками и грязными пивными погружают в атмосферу безвременья. Хотя приметы шестидесятых — шпионская лихорадка, примусы, гипнотически горящий на кухне газ как достижение прогресса, — казалось бы, очевидны, в силу отстраненности рассказчика от внешнего мира художественное пространство романа выглядит обезличенным. Трамвай по улицам ездит хоть и не пустой балабановский, но заполненный персонажами-тенями — почтальонками и рабочими, чье поведение будто бы подробно распланировали заранее. Сперва героя интересует судьба отца, он пытается узнать детали его прошлого, найти анонимного отправителя письма. Но все неловкие попытки безрезультатны, и постепенно любопытство смещается в сторону смерти в целом. Рассказчик носит пальто погибшего отца, будто вживаясь в образ покойника, вешает в комнате портрет японского летчика-камикадзе и упорно разыскивает Тибетскую книгу мертвых.

Изначальное избегание жизни и обитание в комнате мертвеца то ли провоцируют интерес героя к потустороннему, то ли являются следствием этого удивительно сильного интереса. Здесь, конечно, сразу напрашивается трактовка книги как описания обряда похоронной инициации. Можно, допустим, понимать под часто встречающимся словом «предместье» место перед миром мертвых, лимб. В данном ракурсе цель рассказчика — попасть на тот свет уже окончательно, и ответ на его вопросы к Тибетской книге мертвых заключается в двух убийственных словах оттуда, которые герой, подобно персонажам во многом созвучной «Запасу табака» поэмы Александра Введенского «Потец», знает заранее. В пользу такой трактовки говорит и то, что некоторые жители предместья необъяснимо исчезают, а герой спрашивает у буфетчика: «Вдруг я на самом деле уже умер?». На что буфетчик резонно отвечает: «Если уже умер, то какая разница? Что с книгой, что без?» Последнее подмечено точно — разницы действительно нет. Даже если перед нами описание лимба и околосмертного пути героя в нем, чего-то принципиально нового и более или менее внятного эта интерпретация не несет.

Роман Дмитрия Дергачева нередко отказывает читателю в объяснениях и других диегетических приемах. Отчасти поэтому здесь можно увидеть кафкианские черты, ведь у классика модернизма тоже постоянно встречаются умолчания о самом, казалось бы, существенном. В «Запасе табака» нарочно не раскрывается личное, чувственное прошлое героя, чей характер то ли остается непроницаемым до конца, то ли, строго говоря, отсутствует. Протагонист рассказывает о себе и о мире факты, зачастую перечисляя их списком, вихрем пассивных и безличных конструкций. «Гудят радиоприемники, хлопают фрамуги и форточки, вертятся ручки граммофонов и патефонов, свистят гармони, чистится обувь, вытряхивается мусор из карманов, подбираются упавшие копейки и гребенки» — яркий пример подобного бытописания, которое в свою очередь является лишь одним из нескольких режимов повествования. Они демонстративно чередуются друг за другом и образуют единый стиль. Так, отдающая легким флером ностальгии фиксация действий и предметов преобладает в начале, но вскоре уступает первенство меланхоличным размышлениям над вычитанными в газетах и журналах понятиями. Другой режим включается во время прогулок рассказчика и его разговоров с соседом, и тогда происходящее приобретает параноидально-абсурдистский оттенок, а история становится чуть более динамичной. Еще один режим повествования органично вырастает из остальных. Отчасти он сюжетно оправдан появляющимися в середине книги японскими хокку и близок к белым стихам:

«Мертвые любят цветы из бумаги, ее запах приятен их легким.

Легкие мертвых, словно в мясном магазине, обернуты мягкой бумагой».

Подобные поэтические вкрапления и гипнотические повторы придают роману особый ритм. Монотонный, он похож на тихую, упорную молитву. Его подчеркивает и необычная, визуально заметная архитектоника: как правило, длинные предложения сменяются короткими, страницы зачастую разбиты на равные по объему абзацы, главы начинаются с одного и того же места. Лейтмотивы возникают словно по кругу, дополняют ритм уже на уровне содержания. Например, мотив отцовского прошлого чередуется с мотивом восточной культуры, а затем они сливаются в моментах, где герой думает о службе отца на границе с Китаем и Японией.

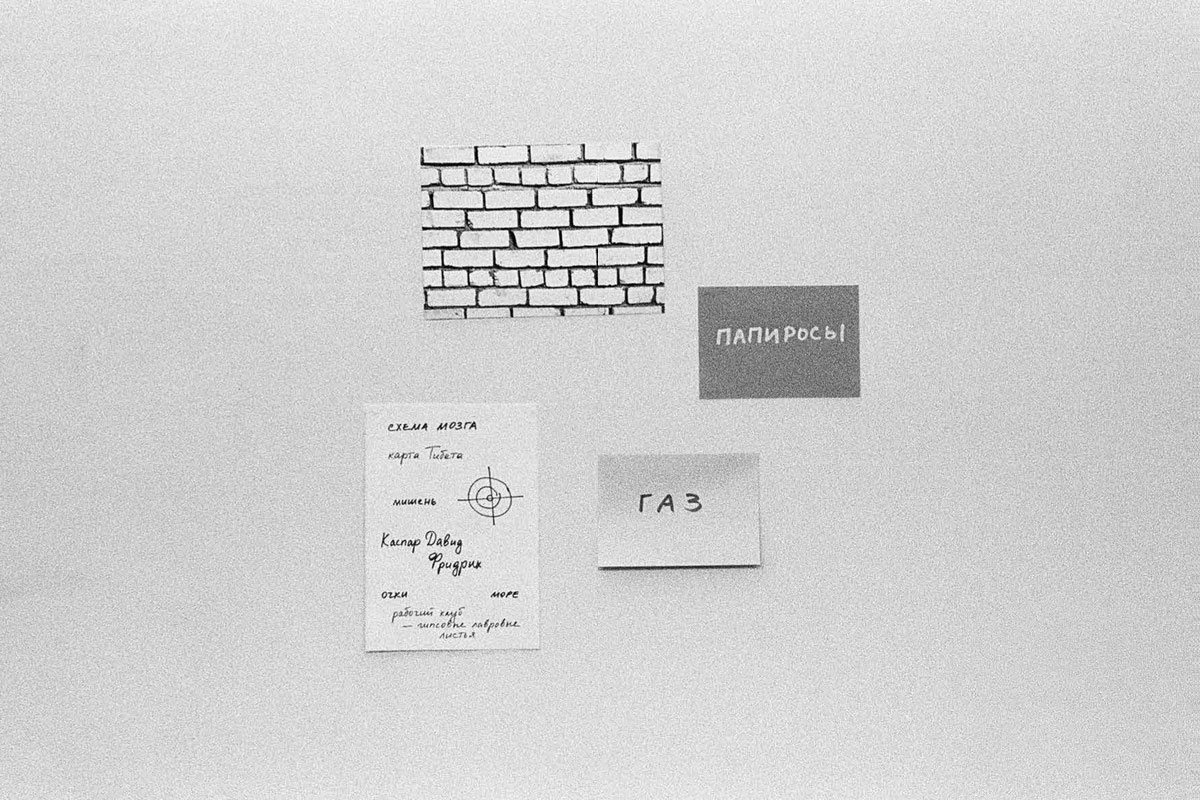

«Запас табака» — редкий случай в современной литературе для взрослых, когда нельзя не отметить оформление книги. Иллюстрации Александры Паперно касаются как сквозных, так и единично встречающихся в тексте образов, но играют почти самостоятельную роль, на удивление добавляют еще больше нелинейности. Дело в том, что визуальные изображения образов, подобно большей части действий и деталей в романе, повторяются, а иногда и появляются прежде соответствующих текстовых упоминаний. Это заставляет затем испытывать déjà vu и возвращаться назад, кружить по книге, выискивая аналогичную метафоре картинку, — как в самой истории кружит герой-рассказчик, пытаясь найти то одну недоступную информацию, то другую.

1/3 Иллюстрации Александры Паперно 2/3

Иллюстрации Александры Паперно 2/3  Иллюстрации Александры Паперно 3/3

Иллюстрации Александры Паперно 3/3  Иллюстрации Александры Паперно

Иллюстрации Александры Паперно Крайне важно, что вышеперечисленные визуальные приемы бросаются в глаза, притягивают внимание порой сильнее содержания. Это подтверждает изначальную издательскую характеристику книги как арт-инсталляции. «Запас табака» действительно относится к произведениям, которые стоит не только читать, но и разглядывать. Однако в своем литературном конструктивизме книга гораздо больше напоминает «антироман» второй половины XX века, чем эксперименты модернизма. В пользу последнего говорит и апатичность героя, и непроницаемость его внутренних переживаний, и частая безрезультатность его поступков. Из других признаков «антиромана» — выраженная нелинейность повествования, внимание к языку как таковому. Все это роднит историю рассказчика с советским концептуализмом и французским постмодернизмом, в первую очередь, пожалуй, с «Соглядатаем» Алена Роб-Грийе. Меланхоличной зацикленностью на одних и тех же вещах, отчужденностью от жизни протагонист «Запаса табака» похож и на беспомощных героев Сэмюэля Беккета. Да и абсурд в книге Дмитрия Дергачева не столько кафкианский, где, как правило, все же есть своя логика, есть последовательность и заметные предпосылки для интерпретации, сколько беккетовский — с повторением бессмысленных действий и отсутствием рефлексии. Для модернизма Кафки и Джойса характерно обыгрывание мифа, создание современной притчи. В «Запасе табака» притчи не получается: в нем слишком много недосказанности и смысловых лакун. Перед нами именно обнажение формы через ритм и язык, через визуальные образы и визуальные текстовые приемы. Неудивительно, что мнения рецензентов «Нацбеста» в свое время кардинально разделились. Очень похоже, что отрицательные отзывы дали те, кто прежде всего искал в книге сюжет, а положительные — те, кто оценил роман как концептуальное повествование о языке, образах и символах.

И все же содержание в книге Дмитрия Дергачева тоже есть, как есть оно во многих антироманах. Это содержание неразрывно связано с интересом героя к смерти: к японскому летчику-камикадзе, к вещам погибшего отца, к Тибетской книге мертвых. Не зря одна из самых запоминающихся и лиричных сцен — разговор со сторожем на кладбище. Фактически весь текст представляет собой явное или подспудное вопрошание о смерти. Даже в описании быта жителей предместья возникает ощущение стремительного, всепоглощающе губительного времени. Метафорой смерти становится и отцовский табак, который рассказчик только рассматривает и обнюхивает, закуривая лишь под конец. Он буквально пытается понять смерть, выяснить, что она означает и что за ней стоит, но ходит вокруг, будто бы нюхая загробное, как нюхает папиросы. Проблема в том, что, если вспомнить еще Эпикура, когда есть смерть, уже нет человека, нет субъекта, ее воспринимающего. Для живых людей смерть обозначает лишь происходящее исключительно с другими существами и объектами. И потому все попытки понять ее с точки зрения субъективного опыта либо строятся на фантазиях, основанных на жизненном опыте, либо заранее обречены на провал. «Запас табака» — стилистически завораживающая, поэтичная демонстрация одной такой попытки.