Ампутация всего

«На отливе войны» Эллен Н. Ла Мотт

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

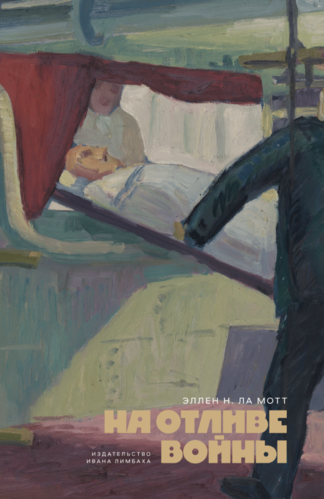

Эллен Ньюбоулд Ла Мотт. На отливе войны. Рассказы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024. Перевод с английского Даниила Лебедева. Содержание. Фрагмент

«Когда выносить это стало невозможно, он [решил ускорить встречу с Творцом], — но все-таки напортачил. Пуля выбила левый глаз и застряла где-то под костью, так что, несмотря на крики и проклятия, его закинули в санитарную машину и увезли в ближайший полевой госпиталь».

«Когда выносить это стало невозможно, он [решил ускорить встречу с Творцом], — но все-таки напортачил. Пуля выбила левый глаз и застряла где-то под костью, так что, несмотря на крики и проклятия, его закинули в санитарную машину и увезли в ближайший полевой госпиталь».

Так начинают лишь те писатели, которым есть что сообщить. Американская медсестра Эллен Ньюбоулд Ла Мотт сборником рассказы «На отливе войны» собиралась сообщить соотечественникам, что отправилась служить во французский госпиталь на Западном фронте и не увидела в войне ровным счетом ничего хорошего, одно лишь тотальное гниение — физическое и нравственное.

Задача эта оказалась неожиданно сложной. Осенью 1916 года, когда книжка увидела свет в Нью-Йорке, война для американцев была далеко, за океаном. Когда полгода спустя Штаты объявили мобилизацию, масса «пацифистской» литературы автоматически оказалась под запретом как подрывающая боевой дух нации. Впрочем, и без цензоров книжка Ла Мотт из тринадцати рассказов не могла достучаться до разума, переведенного в патриотический режим: первые критики упрекали медсестру-писательницу в том, что она упивается одними безусловно досадными ужасами, игнорируя героическую сторону грандиозной битвы за будущее цивилизации.

Заглавие «На отливе войны» понятно всякому, кому доводилось бывать на берегу, скажем, океана во время этого самого отлива. Кромка берега в эти часы превращается в месиво из рыбьих кишок, грязной пены, всевозможных щепок и коряг, покрытых липкой слизью — гноем океана. Всюду трепещут полуживые гады, перед гибелью пытающиеся что-нибудь укусить напоследок, кого-нибудь заразить неведомой болезнью. Если ступить в эту некробиомассу, почувствуешь, как она засасывает тебя в болото, населенное чем-то колючим и неприятно теплым. Воспевать здесь в общем-то нечего, тем более что естественным состоянием океана принято считать все-таки величественные чистые хрустальные волны или шторм с молниями — желательно где-нибудь вдалеке.

Эллен Ньюбоулд Ла Мотт дальнозоркостью не страдает, находя действительно существенным все-таки то, что здесь, рядом, вокруг нас.

Цирюльник из Латинского квартала был уверен, что война займет два-три месяца, и не переживал за сына-подростка. На третий год сын дорос до призывного возраста и отправился на фронт, откуда вернулся «хирургическим триумфом»: без рук, без ног, без глаз, без челюстей, но зато с кожаной картошкой на месте носа, которую ему слепили из собственной плоти.

Воришка, осужденный на пять лет за кражу, получил шанс на искупление в Африканском батальоне, переброшенном на передовую. В процессе «социальной реабилитации» в селезенку ему попал осколок. Когда его доставили в госпиталь, дыра в животе имела в ширине три сантиметра, но стараниями врачей, из спортивного интереса боровшихся за его жизнь, увеличилась в десять раз, а агония растянулась на месяцы.

В полевой госпиталь под Ипром доставили десятилетнего мальчика. Все очень расстроились, что ребенок попал именно к ним: на войне детская жизнь самая бесполезная, но тратить на нее бесценное время и ресурсы все равно придется. Когда ребенок все-таки отдал Богу душу, его мать поблагодарила врачей, пообещавших провести мессу, но сообщила, что ей очень надо домой: у ее мужа кабак на окраине Ипра, и он один не справляется с наплывом платежеспособных гостей в военной форме.

Ребенку-грузчику растоптала лицо и руки лошадь, которая тянула экипаж с офицером, спешившим в Министерство обороны. Зеваки призвали служивого помочь ребенку, тем более на груди у офицера блестел орден Почетного легиона, но тот вышел из экипажа, чтобы, не расплатившись, продолжить путь пешком.

Ла Мотт ругали за избыточный натурализм в описании прифронтовой медицинской рутины. Вот как, например, она описывает хирургические последствия газовой гангрены — верной спутницы окопной войны, способной легкое ранение превратить в долгое путешествие к границам боли, опознать которую можно не только по цвету и запаху, но и по характерному потрескиванию при нажатии на пораженные ткани:

«Ампутировать ногу, как они сначала хотели, было невозможно. Инфекция настолько высоко забралась по бедру, что это было исключено. Кроме того, у Рошара был проломлен череп. Один из осколков пробил ему ухо и застрял в мозгу. Обе раны были смертельны, но газовая гангрена в разорванном бедре убивала его быстрее. Рана воняла. Запах стоял омерзительный. Médecin Chef взял кюретку, небольшой совок и соскреб мертвую плоть, мертвые мышцы, мертвые нервы, мертвые сосуды. И столько мертвых сосудов собрала острая кюретка, что трудно было понять, как в верхней части этого безжизненного бедра циркулирует кровь. Она и не циркулировала. Вглубь зияющей раны вложили компрессы из марли, пропитанной карболовой кислотой, которая прожигала микробы газовой гангрены, убивая вместе с ними здоровые ткани. Затем дымящуюся, пылающую рану накрыли абсорбирующей ватой, поверх наложили чистые аккуратные повязки».

Ла Мотт ругали за избыточный натурализм в описании всевозможных гангрен, каловых свищей, ампутаций, трепанаций, гноящихся фистул, установок дренажей в самые потайные места человеческого тела. Ругали — и лукавили.

Если что и заставляет вздрогнуть читателя «На отливе войны», так то, что войны как таковой в ней и нет, есть лишь прифронтовая «скука» и совершенно мирная жизнь с цирюльнями и экипажами. Вот только люди как-то необратимо переменились: матери больше не остаются на отпевание сыновей, герои мыслями застряли в штабных картах, врачи не спасают жизни, а искусственно их продлевают. Самое неуютное в книге Ла Мотт то, что ее автор ни в коем случае не призывает остановить все войны на свете. Напротив, она раз за разом подчеркивает, что ни в коем случае не разделяет пацифистских взглядов. Не из кровожадности и любви к войне, а потому, что просто бессмысленно протестовать против неизбежного. После этой мировой войны, предсказывает Ла Мотт, будет другая, а за ней третья, четвертая, десятая и так до бесконечности. Гангрены, описанные ею в госпитале на Западном фронте, уходят и забирают с собой бедняков, рабочих и прочий «сброд», годный на пушечной мясо. Душевный же гной распространяется за тысячи километров от окопов. Остановить этот военно-мировой кошмар может только всеобщая эвтаназия, но много ли найдется охотников принять столь радикальное решение?

Полная недомолвок и в то же время предельно ясная, сочиненная в телеграфном стиле, который затем подхватит и доведет до известного совершенства «русский писатель» Хемингуэй, это ни в коем случае не антивоенная проза; это литература констатации факта. В случае «На отливе войны» факт этот емко формулирует сама Ла Мотт: «Идеалистам нужна от масс только физическая выносливость».

Что же касается несчастного, взявшегося в самом начале сборника бежать из этого мира самым экстремальным образом, то на него извели немало препаратов, облегчающих боль и заживляющих плоть, чтобы он смог встать на ноги и самостоятельно дойти до стены, у которой его и расстреляют как дезертира.