Адекватно. Супер

Рецензия на книгу Ирины Левенталь «Мой секс»

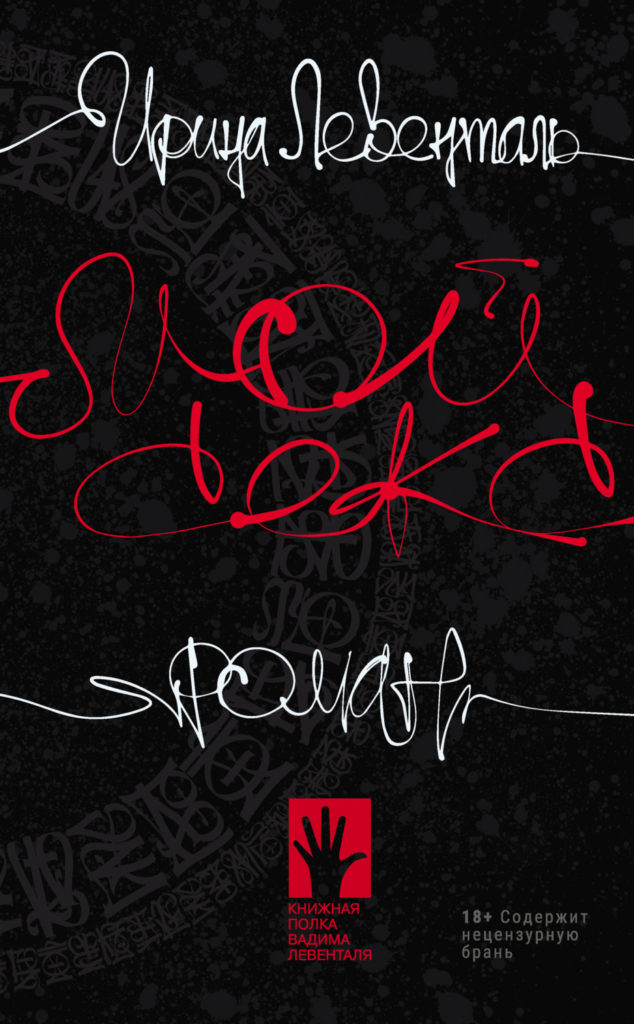

Ирина Левенталь. Мой секс. М.: Городец, 2021

Новаторское произведение искусства ставит критика в тупик. Критик — это человек с линейкой. У него есть сравнительные таблицы, транспортиры, словари и эталоны из палаты мер и весов. Задача критика — как понимает ее сам критик — каталогизировать произведение. Найти ему место в иерархии. Присвоить порядковый номер. Критика (любая: литературная, художественная, музыкальная) — занятие реакционное. Кажется, если ты способен навести порядок, опираясь на свой опыт и социальный капитал, который тебе дает площадка, то ты профессионал. Думать, анализировать что-то новое — тяжело. Именно поэтому обычный критик избегает разговора о чем-то новом и непонятном. Он не знает, как об этом говорить.

Новаторское произведение искусства ставит критика в тупик. Критик — это человек с линейкой. У него есть сравнительные таблицы, транспортиры, словари и эталоны из палаты мер и весов. Задача критика — как понимает ее сам критик — каталогизировать произведение. Найти ему место в иерархии. Присвоить порядковый номер. Критика (любая: литературная, художественная, музыкальная) — занятие реакционное. Кажется, если ты способен навести порядок, опираясь на свой опыт и социальный капитал, который тебе дает площадка, то ты профессионал. Думать, анализировать что-то новое — тяжело. Именно поэтому обычный критик избегает разговора о чем-то новом и непонятном. Он не знает, как об этом говорить.

Эта мысль не так чтобы оригинальна, ее по-разному проговаривают философ Джорджо Агамбен и историк искусства Лео Стайнберг. С одной стороны, следование шаблонам играет на руку писателю — делает его понятным, открытым для каталогизации, критик благодарен ему за это и пишет благосклонную рецензию о том, как проплакал всю ночь над судьбой героев, но с другой — эта только что вышедшая из типографии, еще хрустящая страницами книга уже морально устарела, а значит не имеет никакого значения (ну кроме того, что автор и критик получат свои гонорары).

Любой текст, который выламывается из каталога готовых решений, с одной стороны, сложно поддается критическому анализу, с другой — может быть заявкой на нечто большее, чем очередная банковская транзакция. Заявкой на то, что раньше называлось и, видимо, еще долго будет называться трогательно несовременным словом «литература». «Мой секс» — роман Ирины Левенталь, написанный в соредакторстве с бывшим мужем, писателем Вадимом Левенталем — кажется текстом, который подобную заявку делает.

С точки зрения сюжета все довольно просто: главная героиня Нина живет в Санкт-Петербурге и учится на экономиста. Нина — женщина самая обычная, с самой обычной жизнью. Она достаточно красива, чтобы осознавать этот факт и этим пользоваться, в остальном ее жизнь не представляет никакого интереса. Она такой Леопольд Блум, every (wo) man Джойса.

Старательно и подробно (но не без блеска, важно понимать, что наполовину роман «делал» профессиональный писатель) описывается рутина: родители, подруги, учеба, первая попытка изнасилования, первые отношения, первый неудачный секс, первая любовь, первый секс за деньги, первый газлайтинг, первое экономическое принуждение, первый однополый секс и т. д.

Спокойно и бесстрастно, как энтомолог, Нина препарирует саму себя, показывает все и попутно комментирует, пользуясь (напомню, героиня — экономист) марксистской теорией, чтобы объяснить, как устроена обычная жизнь обычной жительницы Санкт-Петербурга, чья юность пришлась на 90-е. Не то чтобы уточнение про город и время имеет решающее значение — автор описывает то, что знает, и в некотором смысле место может быть любым, а эпоха плюс-минус не важна.

Спокойная интонация, некоторая холодность в том, как описывается обыденность, наполненная равномерно насилием и счастьем, отстраненный тон, с которым героиня комментирует свои ощущения, не снимая с себя вины, но и не принимая образ жертвы, — все это кажется чем-то совершенно новым.

Структурно роман решен как набор картин или сцен. Героиня переходит из сцены в сцену, не теряя основную повествовательную нить, но иногда отвлекаясь на детали. Так похоже на барочную оперу, где неподвижные герои поют о чувствах, а декорации за их спинами меняются, символизируя смену времен года или географического положения. Такое немного механическое решение тоже работает на отстраненность. Авторы сознательно помещают читателя в позицию зрителя, наблюдателя. Понимая, что солидаризироваться с героиней невозможно — она сама не позволяет сочувствовать себе, — авторы, чтобы роман работал и задевал за живое, выбирают решение, которым задевал за живое Брехт. Сами авторы в качестве «первоисточников» указывают романы воспитания типа «Манон Леско» аббата Прево и «Новой Элоизы» Жан-Жака Руссо, что, в общем, работает примерно так же.

Здесь имеет смысл пояснить одну вещь. Русская литература — богатая и разнообразная — плохо справляется с двумя темами: она не умеет описывать секс и плохо понимает, как говорить о деньгах. Сначала православие, а затем коммунистическая мораль подавляли любые попытки зайти на эту территорию. Писать о сексе, понятно, — это греховно и не прилично, деньги же в православии — однозначное зло, а советская экономика строилась на неформальных связях и рабском труде.

Кажется, чуть ли не единственный контрпример — и крайне неудачный, надо заметить — это «Васса Железнова». Сверхфеминисткая по современным меркам пьеса Горького (и как было бы здорово увидеть ее в таком прочтении) плохо и косноязычно пытается объяснить, откуда у этих уродливых людей деньги, и как-то начать говорить о том, что происходит между мужчиной и женщиной.

В этом смысле «Мой секс» заходит на территорию, где, кажется, вообще еще никто не бывал. Конечно, западная литература давно научилась говорить о деньгах — достаточно вспомнить «Гордость и предубеждение» или «Дамское счастье», а с сексом разобрались еще греки и римляне, на русской почве это — новаторская попытка дать свой собственный язык описания, не удовлетворяясь переносом или переводом чужих изобретений.

Здесь интересно другое. По большому счету, на таких расстояниях первоисточники не важны. Мы понимаем, что искусство, в широком смысле, это система заимствований. Руссо сходил на представление «Галантных Индий» и усвоил форму барочной оперы, которую перенес в роман, а Рамо в свою очередь под впечатлением от сочинений аббата Прево придумал оперу. Это нормально: культура, литература, искусство суть ризома, как ее описывает Делез, принципиально не структурированная сеть, которая находит нужные для роста и развития элементы в неожиданных местах. Любопытно, что русской литературе, чтобы начать говорить на темы секса и денег, приходится отступать глубоко в XVIII век. Получается, нигде ближе нет точки, с которой можно было бы начать?

В принципе, это разумно. Если считать началом капитализма 1750-й — год, когда Веджвуд открывает свою первую фабрику и возникает современный процесс разделения труда, то да, «Манон Леско» и «Новая Элоиза» — это адекватный выбор источников, чтобы начать по-русски говорить о деньгах и сексе.

И тут у внимательного читателя должен возникнуть вопрос: мы начали этот текст с утверждения, что новаторское произведение искусства не поддается каталогизации и классификации. Оно должно ставить критика в тупик, должно лишать его языка. Где-то здесь, наверное, можно провести водораздел между книжным блогером, у которого много свободного времени читать по диагонали, не вслушиваясь в паузы, и человеком, способным думать. Блогер не говорит о том, чего не понимает. Думающий человек, через процесс «говорения» о произведении может попытаться выработать некоторое определение того, что перед ним.

Мы не станем путаться в терминах, обозначающих, в какую эпоху мы сейчас живем: постмодернизм, постпостмодернизм, метамодернизм. Вне зависимости от обозначений, каждое из которых ограничивает, сама стратегия поиска чего-то нового — это модернистская стратегия, как и изобретение определений для новых форм рассказывания истории. Отчасти новое и модернистское — это синонимы.

Очевидно, что ни одно жанровое определение для «Моего секса» не подходит: это не реализм, не фантастика, не модернистский прустовско-джойсовский поток сознания, хотя элементы всего этого есть. Поэтому давайте изобретем новый жанр и скажем, что «Мой секс» — это адекватный роман. Роман адекватный своему времени, роман, который обсуждает адекватные этому времени проблемы, говорит на адекватном современному человеку языке и не претендует занять места больше, чем занимает обычный человек. Это роман соразмерен, т. е. адекватен современному человеку вообще.

И мне кажется, есть что-то обнадеживающее и утешительное в том, что адекватность начинается со спокойного обсуждения секса и экономики, без социальной мифологии, политической религии и прочей экзальтации.