Выбраться из «голубой тюрьмы»

О литературной критике 1890–1917 годов

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Сапоги и пироги

В 1850–1860-е годы значительное место в русской литературной и общественной жизни занимали так называемые толстые журналы. Но во второй половине XIX века в связи с политической обстановкой в стране все более-менее либеральные издания начали закрывать. Так, некрасовский «Современник» прекратил свое существование в 1866 году после покушения Каракозова на Александра II. Сам Николай Алексеевич перешел в «Отечественные записки», которые были закрыты в 1884 году, когда началось царствование Александра III.

Впрочем, к тому времени толстые журналы во многом изжили себя. Да, они имели много подписчиков, однако большинству людей в России нужны были издания, рассчитанные на массового читателя. Объемные тома периодики начали постепенно сменяться газетами, которые основывали в том числе бывшие сотрудники журналов. В газеты перекочевала и литературная критика. Так, редактор «Отечественных записок» Андрей Александрович Краевский перешел в газету «Голос», а его бывший подчиненный, журналист Михаил Никифорович Катков, стал издателем и редактором «Московских ведомостей» — большой газеты с огромным числом подписчиков.

Демократизация периодических изданий породила полемику между консервативными авторами и авторами-народниками. Как известно, консерваторы поддерживали охранительные тенденции в развитии русской литературы. К ним принадлежал тот же Катков, который был чрезвычайно близок к правительству и выступал против любых проявлений парламентаризма в правлении Российской империей. Более того, он учредил в Москве лицей, где должны были готовить кадры, преданные императору. Разумеется, Михаил Никифорович и его единомышленники были категорически против того, что до них привнесли в литературу Чернышевский, Писарев и Добролюбов.

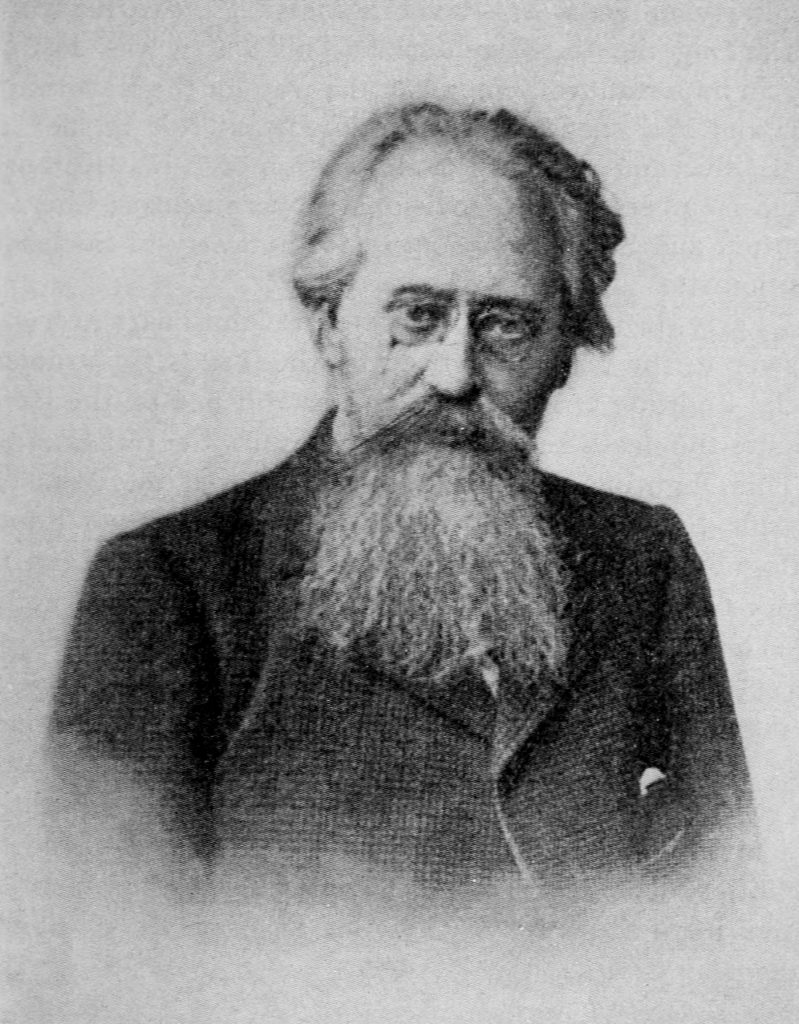

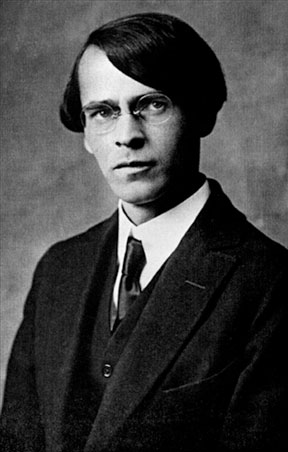

Н.К. Михайловский

Н.К. Михайловский

Одним из самых значимых критиков народнического толка был Николай Константинович Михайловский, который многое позаимствовал у Писарева и других радикалов. Напомню, что радикальная критика оценивала искусство с утилитарной точки зрения. «Мы вовсе не говорим поэту: „шей сапоги“ или историку — „пеки пироги“, — говорил Писарев, — но мы требуем непременно, чтобы поэт как поэт и историк как историк приносили каждый в своей специальности действительную пользу». То есть литератор должен был в первую очередь писать о социальных проблемах, тем самым побуждая общественность к активным действиям для их решения.

Так же рассуждал и Михайловский. Свои взгляды он изложил в статье «Десница и шуйца Льва Толстого» (1878). Мы помним, что в конце 1870-х Толстой пережил духовный переворот и обратился к социальной литературе и публицистике. Так, говоря об искусстве, Лев Николаевич фактически повторял идеи Писарева, противником которых был раньше. Толстой писал, что искусство следует создавать для простого народа, а не для ограниченной кучки богатых и избалованных людей. Критики были озадачены: как оценивать новое творчество писателя, которого прежде знали как автора «Войны и мира», «Севастопольских рассказов» и «Анны Карениной»?

В «Деснице и шуйце...» Михайловский оставил за скобками творчество Толстого-писателя и сфокусировался на текстах Толстого-публициста, что уже само по себе было значимым декларативным жестом. Предметом изучения стали педагогические статьи Льва Николаевича и его публицистика околорелигиозного характера. К тому времени Толстой уже обзавелся неоднозначной репутацией: его знали как хорошего писателя, но считали никчемным мыслителем. Михайловский, будучи признанным литературным авторитетом, заявил, что эстетика какого-либо автора должна быть связана исключительно с прагматической пользой. Толстой, который, по мнению критика, формулировал свои идеи «языком крайне неточным, неправильным, а подчас и совершенно неуклюжим» он назвал «глубоко поучительным даже в своих многочисленных противоречиях».

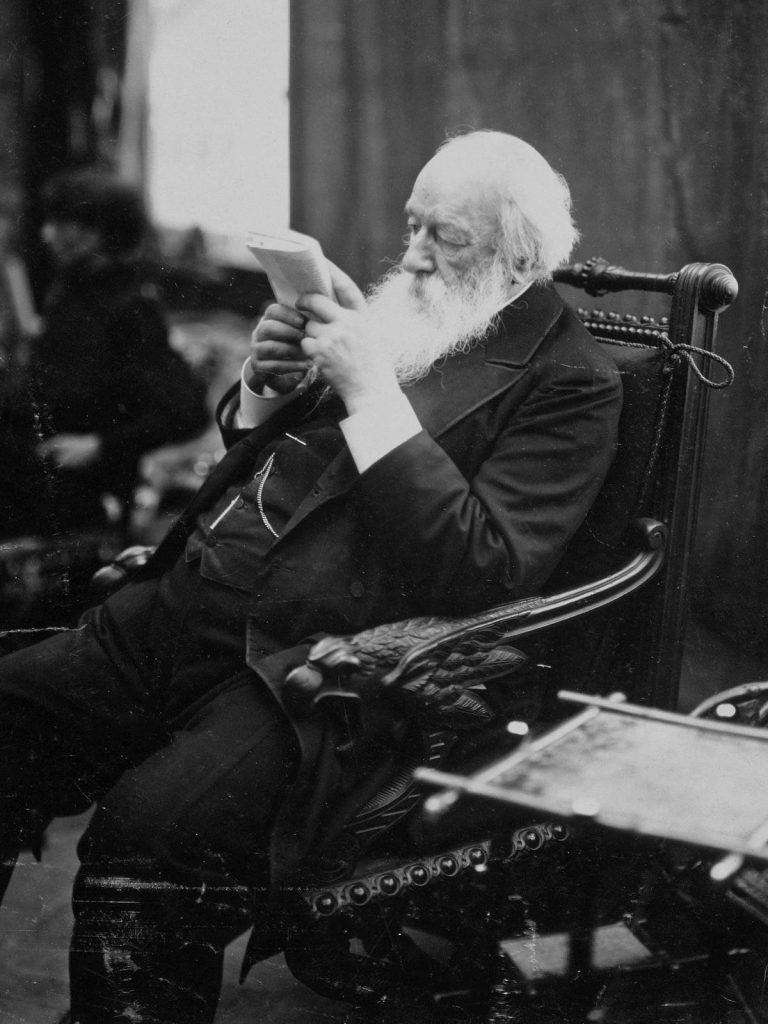

Другая важная фигура в русской критической мысли конца XIX века — Владимир Васильевич Стасов. Прежде всего он был художественным критиком и писал по большей части о музыке и живописи. Однако его идеи довольно симптоматичны для своего времени. Подобно Писареву и Добролюбову, в своих критических статьях и очерках Стасов неизменно подчеркивал, что назначение искусства должно быть предельно утилитарным. «Только то искусство великое, нужное и священное, которое не лжет и не фантазирует; которое не старинными игрушками тешится, а во все глаза смотрит на то, что везде вокруг нас совершается», — писал Стасов. Эта цитата по сути является апологией реализма. Однако при этом Владимир Васильевич говорил о важности художественного аспекта, тем самым пытаясь примирить между собой утилитарную критику и критику «чистого искусства». Надо сказать, что противостояние утилитарного и эстетического — вообще характерная черта искусства 1880–1890-х годов.

Новые мученики

В.В. Стасов

В.В. Стасов

Происходившее в русской литературе конца XIX века можно назвать периодом эстетической стагнации. Появилось множество эпигонов, которые на свой лад пересказывали написанное до них. Например, поэт Семен Яковлевич Надсон писал совершенно ужасные вещи таким же ужасным языком, при этом пытаясь подражать Некрасову и социальной лирике в целом. Возникло декадентское искусство, которое Стасов в статье «Выставки» (1898) разнес в пух и прах:

«Стоило ли г. Е. Лансере ехать в Париж и долго там учиться и жить, чтобы рисовать потом свои иллюстрации... где человеческие фигуры торчат кривые и косые, без малейшей натуры, волны — в виде правильных ромбов мозаики, какие-то колоссальные оплывшие свечи в подземелье, то небывалые кусты и растения... Таких печальных примеров на нынешней выставке много. И над всем этаким-то декадентским хламом г. Дягилев является каким-то словно декадентским старостой, копит, отыскивает, „приглашает“, везет к нам в Петербург, со всех краев, и этому хламу мы должны кланяться...»

Между концепцией реализма и новым искусством лежала огромная пропасть. Эта проблема была актуальна и для литературы. Одними из самых читаемых журналов были «Нива», «Русская мысль» и «Русское богатство», где продолжала удерживать свои позиции критика 1860–1870-х годов. Но наряду с ними начали появляться и модернистские издания. Правда, они были куда менее популярны. Так, журнал «Нива» имел около 200 тысяч подписчиков, в то время как «Новый путь» Мережковского и Гиппиус — только 2500, а ведущий литературно-символический журнал «Весы» — тысячу. Между тем в подобных изданиях публиковались Блок, Брюсов, Белый и другие известные сейчас авторы, которые в то время не считались первостепенными. Впрочем, такие журналы были рассчитаны на более узкую аудиторию, основную часть которой составляли люди из литературных кругов.

Задачей литературной критики рубежа XIX-XX веков стало укрепление позиций нового искусства. Символисты придумали замечательную стратегию: для того, чтобы расположить к себе читателя, они решили объявить о символизме как о чем-то, что уже существует. В 1894—1895 годах вышло три сборника под общим названием «Русские символисты», которые манифестировали новое направление. Логика была такой: если материала хватило на несколько сборников, значит, поэтов довольно много. При этом все три издания были наполнены стихами Брюсова, его друга, поэта Александра Михайловича Добролюбова, и нескольких других авторов, публиковавшихся под псевдонимами. Но обилие имен производило нужный эффект.

Еще одно интересное явление того времени — доклад Мережковского «О причинах упадка и новых течениях в русской литературе» (1893). В докладе говорилось, что утилитарная эстетика постепенно изживает себя и на смену ей приходит символистское искусство:

«...развенчанная прозаическая, утилитарная свобода и утилитарная справедливость никогда не пленят сердца человеческого. После многих лет, как в молодые годы у Пушкина, у Белинского, у всех лучших русских людей, любовь к народу и общественная справедливость снова являются у Вл. Соловьева как идеал бесконечный и божественный, как святыня, как вдохновение, в ореоле красоты и поэзии.

Никакие позитивные выгоды, никакой утилитарный расчет, а только творческая вера во что-нибудь бесконечное и бессмертное может зажечь душу человеческую, создать героев, мучеников и пророков».

Знаковым литературным явлением рубежа веков стал роман Толстого «Воскресение», где подробно описывалось состояние русского общества конца 1890-х годов. Можно сказать, что это произведение подвело черту под всеми реалистическими текстами конца XIX века и стало своего рода прощанием со старой идеологией и эстетикой. На первый план вышел поздний Чехов. В 1880-е он был известен только как автор рассказов для юмористических журналов, но в начале XX века приобрел репутацию серьезного драматурга и писателя. Это была уже совершенно другая, модернистская литература, которая имела множество трактовок.

Голубая тюрьма

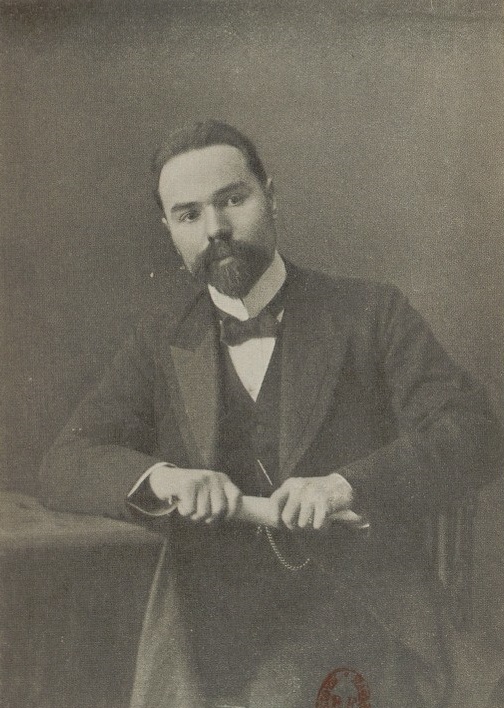

В.Я. Брюсов

В.Я. Брюсов

Тем временем ситуация на политической арене усложнялась. Русско-японская война и революция 1905 года не могли не оказать влияния на массовую психологию и, как следствие, на восприятие искусства. Старая эстетика, которая говорила, что нужно улучшать жизнь крестьян, работать над экономическими проблемами, укреплять монархическую власть, уже не могла угнаться за теми масштабными изменениями, которые переживала страна. Требовалось что-то совершенно новое. На литературном олимпе появились символисты во главе с Брюсовым — ведущим поэтом, литературным критиком и идеологом направления.

Брюсов был издателем и редактором «Весов» — знакового издания, которое во многом определяло направление развития русской литературы в 1900-е годы. Поэт-символист Сергей Алексеевич Соколов (Кречетов) запустил сразу несколько проектов: первым был журнал «Золотое руно», который закрылся через год, затем — «Перевал», проживший столько же. Надо сказать, что разорялись такие издания довольно быстро, поскольку подписчиков у них было очень мало. Дольше всех продержались «Весы», которые выходили на протяжении шести лет. Брюсов и Соколов по-разному отбирали материал, пытаясь «поделить рынок»: если у первого печатались Гиппиус, Блок, Белый и начинающий Гумилев, то у второго — менее известные Ходасевич, Садовской и Петровская.

Свою литературно-критическую декларацию Брюсов представил в эссе «Ключи тайн» (1903). Он заявил, что искусство, как и литературная критика, должны служить не орудием идеологии, а одним из способов познания действительности:

«Мы живем среди вечной, исконной лжи. Мысль, а следовательно, и наука бессильны разоблачить эту ложь. Большее, что они могли сделать, это указать на нее, выяснить ее неизбежность. Наука лишь вносит порядок в хаос ложных представлений и размещает их по рангам, делая возможным, облегчая их узнание, но не познание.

Но мы не замкнуты безнадежно в этой „голубой тюрьме“ — пользуясь образом Фета. Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы — те мгновения экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину».

Может ли литературная критика создать новое искусство? Ответ на этот вопрос можно найти у Белинского. Он выделил несколько периодов развития русской литературы, которые назвал именами значимых для своего времени авторов — пушкинский, гоголевский и так далее. Будучи авторитетным критиком, Белинский провозглашал гениальность Гоголя и называл Лермонтова важнейшим литератором. Таким образом, он показал своим последователям, что литературная критика может не просто описывать достоинства и недостатки текста, но и вводить того или иного автора в пантеон литературной критики. То же делает и Брюсов. Каждый месяц он публиковал в «Весах» литературно-критические статьи, которые представляли собой ежемесячные или ежегодные обзоры новых произведений. Именно эти тексты формировали то, что сегодня мы называем литературным каноном XX века. Однако напомню, что в то время «Весы» и другие подобные журналы не являлись массовыми изданиями, а потому не оказывали существенного влияния на вкусы широкой публики.

Непокоренная вершина

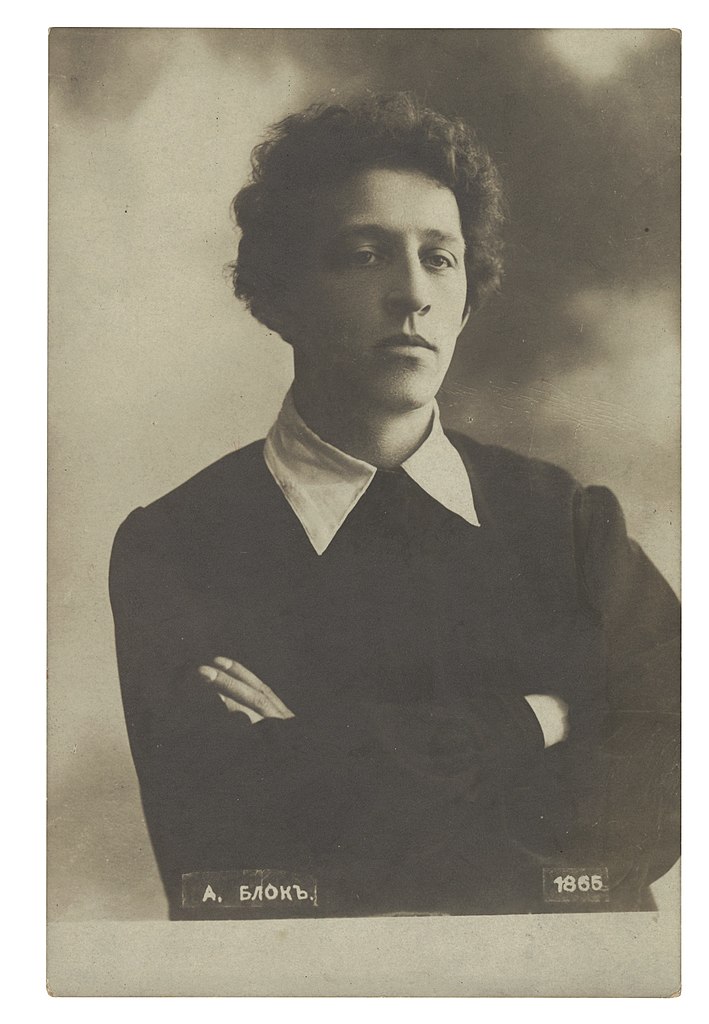

А.А. Блок

А.А. Блок

Кризис символизма начался в 1906–1908 годах. Снова встал вопрос о поиске новых путей развития русской литературы. В статье «О театре» (1908) Блок, который был не только поэтом, но и довольно влиятельным критиком своего времени, писал:

«...единственная дорога для человека, который остался один, потерял душу, обнищал: дорога к делу. А для того, кто изведал сладость, а потом и горечь старых дум и старых дел, остается живым только одно новое дело.

Для этого нового дела есть богатая почва во всех областях русской жизни, русской общественности, русского искусства».

Как ни парадоксально, Блок фактически изложил идеи критиков-утилитаристов 1860-х годов. К слову, примерно в этот период он находился на этапе «антитезы» и занимался в том числе созданием социально насыщенного цикла стихов «Город».

Символизм, который в начале XX века противопоставлял себя утилитаризму, стал слишком распространенным и оброс эпигонами. В статье «Три вопроса» (1908) Блок писал:

«Пришли новые дни „признания“, всеобщего базарного сочувствия и опошления искусства. Одинокими усилиями художников были достигнуты огромные результаты: в разных областях искусства даны были образцы новых форм. Получилась возможность выработки шаблона <...> Вышли на прогулку в поля русской литературы сочинители, у которых не было за душой ничего, кроме старых калош для растаптывания цветов, но карманы были набиты радужными бумажками, обеспеченными золотым фондом прежних достижений. В те дни, когда форма давалась усилиями, вопрос о содержании души художника не был вопросом. В те дни, когда форма стала легкой и общедоступной, ничего уже не стоило дать красивую оправу стеклу, вместо брильянта, для смеха, забав, кощунства и наживы».

В 1909—1910-х годах Брюсов перешел в газету «Русская мысль» — весьма демократичное издание для широкого читателя. Но почему декадент, которого карикатуры начала XX века изображали с зеленой бородой, тем самым подчеркивая его оригинальность, вдруг покинул главный журнал символистов? Все очень просто: Валерий Яковлевич хотел расширить читательскую аудиторию. «Весы» не пережили ухода Брюсова и закрылись в 1909 году. Сказалось и то, что качественного литературного наполнения становилось все меньше.

Период упадка символизма прекрасно описан Блоком в предисловии к поэме «Возмездие»:

«1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма».

По ряду причин из перечисленных Блоком направлений нам более всего интересен акмеизм. Для акмеистов чрезвычайно важной фигурой был Гумилев. Отчасти потому, что он строил свою репутацию так же, как это делал Брюсов: стал зачинателем нового литературного направления, видным поэтом и критиком. В 1909 году совместно с поэтом Сергеем Митрофановичем Городецким Гумилев основал журнал «Аполлон», где вел ту же редакционную политику, что и Брюсов: публиковал и поощрял тех, чье творчество соответствовало новым литературным течениям.

В 1911 году Гумилев и Городецкий создали объединение «Цех поэтов», целью которого было научить молодых литераторов работать с текстами и писать собственные произведения. Поначалу участники «Цеха» не отождествляли себя ни с одним из течений в литературе и не стремились к общей эстетической платформе, но в 1912 году объявили себя акмеистами. В первом номере «Аполлона» за 1913 год Гумилев писал:

«Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает. И то, что символические произведения уже почти не появляются, а если и появляются, то крайне слабые, даже с точки зрения символизма, и то, что все чаще и чаще раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно бесспорных ценностей и репутаций <...> чтобы это течение [акмеизм] утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы».

Однако многие считали, что талантливые поэты-акмеисты — Ахматова, Мандельштам, Гумилев — были талантливы только по одиночке, а значит, целостного направления «цеховикам» создать не удалось. Решающий удар нанесли события 1917 года: революция и революционная литература были совершенно чужды художественному миру акмеистов.

Покой и неволя

В.Ф. Ходасевич

В.Ф. Ходасевич

Среди этих литературных перипетий удобную позицию занял Ходасевич. Он родился в 1886 году и уже в силу возраста не мог примкнуть к символистам. Для акмеистов он тоже был слишком молод, к тому же не разделял взглядов Гумилева на литературу. По своей формации молодой поэт был преданным учеником Брюсова и строил свой литературный путь по его примеру. В 1900-х годах Ходасевич стал заметным критиком журналов «Золотое руно» и «Перевал» и далее в некоторых моментах своей биографии вольно или невольно следовал за своим наставником.

В 1912-м Ходасевич выступил с докладом о Семене Яковлевиче Надсоне, поэте, который был популярен в конце прошлого века, а в начале нынешнего — осмеян символистами. Публика слушала с недоумением: тезисы докладчика были нелепы и звучали как абсолютный анахронизм. Ходасевич заявил, что упадок русской литературы начался, когда «измученная русская интеллигенция, сбитая с толку, потерявшая под ногами почву, бросилась в ужасы эстетизма». Поэт, начинавший в изданиях Соколова, ученик Брюсова, поэт насквозь символистский, утверждал, что нужно отвернуться от символистских идеалов и обратиться к писаревским идеям, гражданственному пафосу:

«Из двух течений поэзии, которые я наметил в начале своего реферата, русской интеллигенции всегда было дорого и известно только второе: гражданское.

Та историческая роль, которую пришлось ей сыграть, ее подвиг и назначение искони заставляли ее отказываться от всякой другой поэзии... Критика Писарева была ей любезна. Сапоги всегда ставила она выше Пушкина — и это говорю я не в упрек ей, но с глубочайшим уважением к той неизменной стойкости и последовательности, с какой совершала она историческую свою миссию.

То же самое уважение заставляет меня пожелать, чтобы в литературных своих симпатиях очнулась она от тяжелого сна модернизма, чтобы из уст ее не приходилось слышать осуждения „нехудожественной“ поэзии Надсона».

Что подразумевалось под словом «интеллигенция»? В 1880-х интеллигентом считался, например, разночинец Михайловский и дворянин Стасов. Интеллигенция в начале XX века — это просто люди с определенным уровнем образования: врачи, учителя и так далее. То есть абсолютно неясно, кому был адресован этот доклад. Ходасевич ясно видел и артикулировал кризис символизма, однако плохо представлял себе пути его преодоления. Он не рассматривал акмеизм как выход из положения, поскольку то, что предлагала акмеистическая критика, было неясно в программном отношении и вызывало множество вопросов.

Блок в своей критической статье «Судьба культуры русской» (1915) писал, что сейчас литература строится на том, как мы относимся к наследию Белинского и радикалов. Если мы отрицаем его и идем вслед за классической литературой, то культивируем русскую культуру. Если мы идем на поводу у радикал-утилитаристской эстетики, то отдаляемся от традиционной канонической русской культуры. То есть Блок, который начинал как символист, теперь констатировал, что главное для русской культуры — сохранение классической эстетики. Как мы понимаем, позже это станет очень релевантным и современным.

В отличие от многих своих коллег по перу, Блок и Ходасевич горячо приветствовали революцию. В 1921 году они выступили с речами в Доме литераторов на торжественном заседании, посвященном 84-й годовщине смерти Пушкина. Оба говорили, что сила и спасение русской литературы лежат в сохранении ее наследия после революции. «...наше желание сделать день смерти Пушкина днем всенародного празднования отчасти, мне думается, подсказано тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мракe», — говорил Ходасевич. Блок призывал чтить идеалы классики уровня Пушкина, Достоевского и Толстого, но отринуть радикально-утилитаристскую эстетику, поскольку она породила революционные настроения и дальнейшие фатальные события:

«Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Речи, прочитанные в Доме литераторов стали своего рода финалом развития русской литературы XIX — первого двадцатилетия XX века. Блок умер в августе 1921 года, и в том же августе был расстрелян Гумилев. Новая эпоха требовала новых авторов и сюжетов, а главное — образов, имеющих простую, понятную и единственно верную трактовку.