«Я погрузился в XVIII век и начал в нем жить»

Интервью с литературоведом Александром Строевым

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Что стало для вас начальным импульсом при выборе научной стези? Ваш отец, Федор Семенович Наркирьер, занимался переводами и изучением творчества французских писателей. Какое влияние он на вас оказал?

Ф. С. Наркирьер

Ф. С. Наркирьер

— Мой отец учился в ИФЛИ, а в 1941 году, на четвертом курсе, он пошел на фронт и автоматически получил диплом. В 1943 году он был ранен, контужен и продолжил службу уже в Институте военных переводчиков, где прослужил до 1955 года. Затем папа поступил на работу в Институт мировой литературы, где, после его ухода на пенсию, стал работать и я. Таким образом, мне посчастливилось унаследовать ремесло отца.

Он занимался литературой ХХ века, а именно литературой о войне, например одним из первых антивоенных романов — «Огонь» Анри Барбюса. К концу жизни ему было важно писать о французской католической литературе, о Франсуа Мориаке и Жорже Бернаносе — таким образом он искал свой личный путь к Богу.

Кроме папы, влияние на меня оказала и моя мама, Марианна Николаевна Строева — доктор наук, театровед, специалист по Станиславскому и Чехову. Изучение литературы с детства казалось мне предельно естественным занятием. У нас дома была библиотека, состоящая из исключительно хорошо подобранных пяти тысяч книг — она вся помещалась в нашей небольшой квартире. Как писал Сартр: «Я начал свою жизнь, как, по всей вероятности, и кончу ее — среди книг» — это относится и ко мне. Мое ремесло — читать книги, говорить и писать о них, и я делаю это прежде всего для удовольствия. То, что мне платят за это деньги, хорошо, но это не главное для меня.

— Вы учились на филологическом факультете МГУ: кто из преподавателей был наиболее важен для вас с точки зрения формирования ваших исследовательских интересов?

— На первом курсе для меня был важен Владимир Николаевич Турбин, который сам был довольно ярким человеком, но кроме того — страстным поклонником Бахтина. Правда, «Поэтику Достоевского» я прочел еще в школьные годы благодаря стараниям родителей. У Турбина был свой семинар, на который мы ходили вместе с Андреем Зориным: помню, как он выступил на нем с замечательным докладом о Грибоедове, на который я ссылаюсь в своей новой книге.

Большое влияние на меня оказал также Георгий Константинович Косиков, тогда еще молодой ученый. Ему в тот момент было около 35 лет. Он вел семинары для тех, кто находился во французской группе, рассказывал нам о Барте, Фуко и Проппе и, конечно, задавал нам читать Бахтина. Вместе со мной учился Сергей Зенкин, но на семинары Косикова приходили даже студенты из других групп, в том числе Андрей Зорин, а потом и Андрей Дмитриев. Об их дальнейшей судьбе можно почитать в интернете. Семинары Георгия Косикова имели для нас колоссальное значение. У него был дар ясно излагать прочитанные им книги, и он давал нам возможность с ним спорить.

Курс о Средних веках нам читал Константин Валерьянович Цуринов. Жаль, что он в те годы был болен, так что мы не всегда могли с ним общаться. Однако его знания о средневековой литературе были невероятны.

Что же касается современной французской литературы, то ее преподавал нам Леонид Григорьевич Андреев. Именно у него я написал диплом о творчестве Алена Роб Грийе, занявший целых двести страниц. Это было первое большое исследование о нем в Советском Союзе, и я мог бы продолжить свою работу, чтобы в конечном счете написать диссертацию. Однако, поскольку я прекрасно знал, что придется идти на большие уступки, я выбрал в качестве темы диссертации французский роман XVIII века и написал работу с исключительно скромным названием «Теория романических жанров и французский роман XVIII века». Благодаря этому я прочел действительно много романов того времени — читал их везде, где только мог найти: в «Ленинке», «Иностранке» или Публичной библиотеке в Питере. Кроме того, я научился отличать первые издания XVIII века от перепечаток и подделок, анализировать вымышленные выходные данные. Сначала я читал современные издания, но, поскольку многие из этих книг были уникальными, мне пришлось обратиться к советскому трофейному фонду, то есть к книгам, которые советская армия забрала в Кенигсберге, из библиотеки графа фон Брюля, и в Саксонии, из Королевской библиотеки Дрездена.

Прочитав в итоге около 120 различных романов и повестей, я перешел от изучения знаменитых писателей к изучению моделей, по которым развивалась романная продукция XVIII века, и таким образом написал свой четырехсотстраничный текст. Мне было очень досадно, когда моя диссертация осталась неопубликованной.

Вообще, если говорить честно, наибольшее влияние в университете оказали на меня мои друзья. У нас шло общение через научное студенческое общество, и мы даже тайно создали свой кружок, так называемую «Проблемную группу», в которую входили Вера Аркадьевна Мильчина, Андрей Леонидович Зорин, Андрей Семенович Немзер, Алексей Михайлович Песков, Андрей Викторович Дмитриев и другие. К сожалению, некоторые из тех, кто в ней состоял, нынче уже скончались. Как бы то ни было, сегодня я могу словами Скалозуба сказать: «Довольно счастлив я в товарищах своих».

— Ваша книга «Авантюристы Просвещения», недавно переизданная «Новым литературным обозрением», впервые увидела свет на французском языке еще в 1997 году. Расскажите, пожалуйста, об истории ее создания.

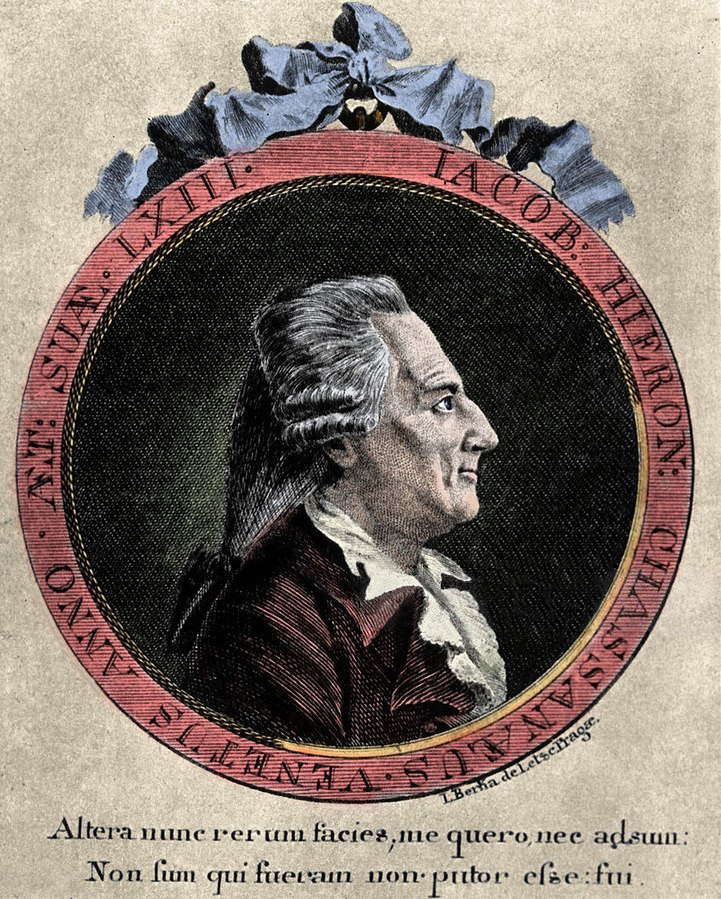

— Все началось с того, что мне, как и любому нормальному человеку, были интересны мемуары Джакомо Казановы. В 1989 году я подготовил первое в России издание подлинного текста «Истории моей жизни» на семьсот с лишним страниц, которые были переведены наполовину мной и наполовину Ириной Карловной Стаф (честно признаюсь, она перевела свою часть лучше меня — я перестарался и сделал перевод слишком тяжеловесным). Издательство напечатало тогда 700 тыс. экземпляров. Так зародился мой интерес к французским авантюристам и всему, что с ними связано.

— Все началось с того, что мне, как и любому нормальному человеку, были интересны мемуары Джакомо Казановы. В 1989 году я подготовил первое в России издание подлинного текста «Истории моей жизни» на семьсот с лишним страниц, которые были переведены наполовину мной и наполовину Ириной Карловной Стаф (честно признаюсь, она перевела свою часть лучше меня — я перестарался и сделал перевод слишком тяжеловесным). Издательство напечатало тогда 700 тыс. экземпляров. Так зародился мой интерес к французским авантюристам и всему, что с ними связано.

В это же время я впервые попал во Францию, довольно быстро сумел там познакомиться с замечательными французскими учеными и тогда же перешел от работы исключительно с печатными текстами к изучению рукописей и архивных материалов. Занявшись этим, я обнаружил, что теперь знаю всех этих людей лично: когда расшифровываешь рукопись, разбираешь почерк, видишь помарки, исправления, находишь неизвестные доселе произведения и письма, текст становится живым, а вместе с ним и его автор.

Приохотил меня к поиску рукописей французский ученый Жорж Дюлак, с которым я познакомился как раз в то время. Оказалось, что совсем рядом со мной находился Российский государственный архив древних актов, который мне по неясной причине прежде ни разу не довелось посетить. С тех пор я стал заниматься поиском архивных материалов по всему миру, нашел неизвестные письмам Казановы, Мармонтеля, Бернардена де Сен-Пьера, неизвестные рисунки маркиза де Сада, даже неизвестное творение Вольтера и др. Я обнаружил и описал около трех тысяч писем (в том числе, неопубликованных) Фридриха Мельхиора Гримма, который был другом Дидро и недругом Руссо.

Я погрузился в XVIII век и начал в нем жить. И сразу же французские ученые стали со мной делиться своими навыками и знаниями. Это было невероятное счастье — общаться с людьми, которые поняли, что я говорю с ними на одном научном языке. Естественно, все эти годы я улучшал свой французский, и тогда, в начале 1990-х, стал довольно быстро вливаться в местную академическую жизнь. Я получил стипендию Дидро в Доме наук о человеке в Париже на 9 месяцев, а затем, благодаря Жоржу Дюлаку, и приглашение в университет Монпелье, где преподавал три семестра, разбитые на три года. Там я чувствовал себя авантюристом, поскольку до этого мне никогда не приходилось толком заниматься преподаванием. А тут меня в качестве профессора пригласили преподавать французам — французскую литературу (sic!). Уровень «хлестаковщины», конечно, зашкаливал. Но, когда французские знакомые спрашивали меня, какой я преподаю предмет, предполагая, что это русский язык, я гордо отвечал им: «Нет! Французское правительство специально пригласило меня, чтобы я объяснял двенадцати красивым девушкам разницу в технике соблазнения Дон Жуана и Джакомо Казановы». Что, собственно, было сущей истиной.

Правда, в начале своего преподавательского пути я ничего не понимал во французской системе образования. Мне предложили вести семинары, и я решил, что должен говорить, а студенты — молча мне внимать. Оказалось же, что мне было нужно слушать их доклады, о чем меня не предупредили. Та же история произошла и с длительностью лекций. В Московском университете я привык, что одна пара длится 1 час 20 минут, и решил, что во Франции действует точно такая же система, поэтому первое время читал лекции на полтора часа. Немного позже выяснилось, что французские два часа — это полные астрономические два часа, и мне пришлось быстро исправляться, что было довольно комичным.

Одновременно я участвовал в огромном количестве конференций, где среди прочего познакомился с Беатрисой Дидье, которой изложил свой проект книги о французских авантюристах. Она в тот момент руководила одной из серий в издательстве Presses Universitaires de France и предложила издать эту книгу у них.

Здесь стоит оговориться. Так вышло, что, когда я придумал книгу про авантюристов, мною было написано всего семь страниц. Принято считать, будто книгу строят как дом — фундамент, стены, крыша. Кто-то начинает с последней, то есть с теории, кто-то с фундамента (источников). А моя книга родилась как живое существо, началась с семи страниц и разрасталась естественным образом по мере того, как я участвовал в различных мероприятиях со своей неизменной темой — французскими авантюристами.

Так, замечательный американский ученый Роберт Дарнтон пригласил меня на Международный конгресс по XVIII веку в Мюнстере в 1995 году — прочитать пленарный доклад. На конгрессе меня слушали порядка тысячи человек — таков был мой дебют. Все это и привело меня в конечном счете к книге, писать которую на французском мне помогала моя жена. Одно только получилось некстати: я сделал книжку намного больше, чем следовало. Французское издательство поставило меня перед выбором: либо я отказываюсь от гонорара, либо сокращаю рукопись на треть. Конечно же, я выбрал первый вариант. Отсутствие гонорара мне возместили большим количеством экземпляров, которые я разослал коллегам.

После этого я обратился в издательство «Новое литературное обозрение», к Ирине Прохоровой, с которой мы учились на одном курсе (правда, она на английском, а я на французском отделении). С ней мы даже не заключали никаких договоров и без лишних формальностей выпустили книгу. Она вышла с большим количеством картинок, которые подбирал не я: художнику так понравился мой труд, что он добавил множество иллюстраций, не имеющих к нему никакого отношения. Было издано и распродано около 5 тыс. экземпляров. Эту же книгу я защитил в виде докторской диссертации в Институте мировой литературы. Единственное, что я в ней заменил для защиты — это название, которое звучало как «Роль культурных посредников в системе европейского Просвещения», плюс дописал банальный автореферат. А благодаря французской книге я защитил аналог докторской диссертации во Франции, HDR, в Сорбонне. К ней я приложил в виде неизданного труда аннотированный указатель переписки Фридриха Мельхиора Гримма (700 страниц). Этот труд не издан до сих пор.

После выхода книги на русском и французском языках реакция не заставила себя ждать. Вышло довольно много рецензий, среди которых одна была ругательная — в «Русской мысли». Но в основном отношение к книжке было хорошим, хотя и не обошлось без критических замечаний, к которым, конечно же, я всегда прислушивался.

— Какие из персонажей вашей книги вам наиболее симпатичны и почему?

— Прежде всего, естественно, Джакомо Казанова, с которого все и началось. Причем он важен мне в разных обликах: и как человек, который интересуется женщинами, и как человек, иногда боящийся их, пытающийся заново придумать свою жизнь. Он был светлым человеком, несмотря на мошенничества и обманы.

Однако если говорить о русском варианте авантюриста, то мои симпатии целиком на стороне барона Билиштейна, происходившего из Лотарингии. Это был нелепый и несчастный человек. Ему принадлежала идея соединить всю Европу плотной сетью каналов, по которым в то время было бы намного удобнее вести торговлю. Он был увлекающейся личностью, а его считали фантазером и глупцом, что и повлияло на его судьбу: у барона ничего и нигде не получалось. Он покинул родину, пытался что-то сделать во Франции, потом — в Берлине, где он познакомился с Казановой. Наконец он приехал в Россию, где хотел преуспеть, войти в доверие к Екатерине ІІ, а затем к великому князю Павлу Петровичу. Когда началась русско-турецкая война 1768–1774 годов, он поехал на нее, женился на молдавской княжне Росетти и написал проект объединения Валахии и Молдавии в одно государство — по сути, один из первых проектов независимого Румынского государства. Заодно он хотел получить в этом новом государстве место канцлера. До него в 1730-е схожее предложение сформулировал граф Миних, а позже, в 1780-е, существовала идея создать государство Дакия для князя Григория Потемкина. После Русско-турецкой войны барон Билиштейн внезапно бесследно пропал, и о нем больше ничего и нигде не удается найти.

Мне вспоминается, как я пришел в архив Внешней политики Российской империи читать его письма, и вдруг мне показалось, что я читаю свою собственную биографию. Я тогда чуть не заплакал, ведь на меня еще навалились личные заботы, связанные с жизнью между Россией и Францией. После этого случая я месяц или два боялся идти в архив и выяснять, что же было дальше. Мне казалось, что моя жизнь обернется столь же печально. Впрочем, я так и не узнал, как он закончил свою жизнь. Скорее всего, его убили в Молдавии. Кто? Как? Почему? Не знаю. Предполагаю, что это могли быть турки, которые прознали про его планы о создании независимого государства.

— Как выглядел социальный и культурный контекст Франции той эпохи и какое место в нем занимали авантюристы?

— Мне кажется, время авантюристов — это время исторического перелома. Я писал свою книгу во время перестройки, когда начала рушиться советская жизнь. Число авантюристов увеличивается в конце XVIII века, они становятся предвестниками Французской революции. В этом мы сошлись с Робертом Дарнтоном, который говорил об этом в книге о Месмере. Мы писали о том, как уходит эпоха и появляются люди, которые могут реализовать новые проекты общественного устройства. Марат, родись он немного раньше, был бы обычным авантюристом — а многие революционеры и были настоящими авантюристами, например, Жан-Луи Карра, который так же, как барон Билиштейн, прожил несколько лет в Молдавии.

В середине XVIII века авантюристы разносят по Европе новые идеи. Царит культура переписки — количество писем в то время сопоставимо с тем, что люди пишут сегодня на своих страничках в соцсетях. В XVIII столетии появились первые блогеры, например, Фридрих Мельхиор Гримм, которого я уже упоминал. Он рассылал европейским монархам за деньги «Литературную корреспонденцию — что-то вроде рукописной газеты. Когда надо было заполнить объем, он помещал туда «Салоны» Дидро, а затем и его неопубликованные романы.

Письменные новости рассылались по подписке и оформлялись как личные письма. Были и «вестовщики» — люди, которые пересказывали новости устно. Привычная для нас система социальных связей, с помощью которой распространяется информация, уже существовала в XVIII веке.

А были люди, которые, переезжая с места на место, приносили новые идеи — это были авантюристы. Они пытались пристроиться у местных влиятельных особ, князей, государей: у кого-то это получалось, а у кого-то все заканчивалось весьма трагично.

Закваска новых идей — это и есть призвание авантюристов. Поэтому, когда я брался за тему, мне хотелось изучать не просто мошенников, но людей пишущих, тех, кто реализовывал себя в литературе, встречался со знаменитостями. Авантюристов принимали при дворе, с ними общались философы и ученые, в том числе Вольтер.

Я описываю авантюристов Республики словесности. В этой республике все равны — так же, как масоны. Поэтому когда русские писатели XVIII века (о чем я пишу в другой книге) пытались завоевать литературную репутацию в Европе, они действовали точно так же, как авантюристы: переходили на европейские языки, старались печататься в престижных периодических изданиях, отправляли свои произведения Вольтеру и, если получалось, ездили к нему на поклон.

Но для авантюристов характерен подсознательный «механизм неудачи», сбрасывания себя со ступеней. Его описывал Сергей Довлатов, рассказывая о судьбе своего брата. Авантюрист — это человек, который идет к короне, но, приблизившись к вершине, теряет равновесие и падает вниз, не достигнув цели.

Горбачевская перестройка и последующие годы дали возможность тем, кто находился в андеграунде, реализовать свои самые смелые идеи. Авантюристы же существовали как бы в предшествующую эпоху, когда для них не было места. Покуда нет пророков в своем отечестве, авантюрист становится пророком на чужбине. Он должен все время переезжать из одного города в другой, путешествовать из одной страны в другую. Ему все время приходится изображать из себя Хлестакова (поэтому я тоже нередко чувствовал себя авантюристом) — ты должен все время играть роль: красиво одеваться, иметь изысканные манеры, умело поддержать беседу, короче, строить из себя того, кем не являешься. Так, когда Казанова приехал в Россию, он решил назваться графом (хотя от роду им не был), графом де Фаруси, по девичьей фамилии своей матери-актерки...

Единственное, что делали авантюристы и чего не делал я, — вступали в масонские ложи. Для них это было очень удобно, поскольку так им в любой стране открывались все двери. Конечно, мне приходилось общаться с французскими масонами, читать связанные с масонством рукописи XVIII и начала XIX веа. Я смотрел архив масонских документов, конфискованный немцами во Франции во время войны, а потом Советским Союзом в Чехии, куда его перевезли немцы. Возможность ознакомиться с ним появилась в Особом архиве (совр. РГВА) в 1990—1991 годах. Помню, до меня в листе использования была подпись Андрея Ивановича Серкова, главного специалиста по масонам в России, — и все.

«Апофеоз царствования Екатерины II». Грегорио Гульельми, 1767

«Апофеоз царствования Екатерины II». Грегорио Гульельми, 1767

— В заключительной части книги вы пишете о путешествиях авантюристов, побывавших в России XVIII столетия. Что они там увидели?

— На ум сразу приходит история Казановы, который приехал в Россию с масонскими идеями, желанием заниматься алхимией, проектами создания лотереи и разведения шелковичных червей. Ни масонство, ни алхимию Екатерина II не поддерживала, а его идеи суждено было реализовать другим людям. Также можно вспомнить барона де Чуди, который создал в России середины XVIII века периодическое издание на французском языке «Литературный хамелеон» (фр. «Le Caméléon littéraire»).

Вообще, стоит рассказать и о тех авантюристах, о которых я не писал в книге. Они группировались вокруг Ивана Ивановича Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы Петровны, и создали, по сути, первый русско-французский литературный и дипломатический салон. В него входили в том числе барон де Чуди и кавалер д’Эон, который первую половину жизни был мужчиной, а вторую — женщиной. Именно благодаря этому салону укрепился военный и политический союз между Францией и Россией в начале Семилетней войны.

Ровно такой же дипломатический и литературный салон был создан в конце века вокруг Екатерины II. Она увлекалась театром, чтобы занять своего молодого любовника Александра Дмитриева-Мамонова, поэтому все участники салона принялись коллективно сочинять пьесы. Авантюристов в этом салоне, правда, было меньше, чем в шуваловском, но в ту пору принц де Линь вел себя почти как Казанова. Писали пьесы австрийский посол граф фон Кобенцль, французский посол граф де Сегюр, сама императрица, Александр Дмитриев-Мамонов, Александр Строганов и другие. Результатом деятельности этого салона стало укрепление военно-политического союза между Священной Римской империей и Россией в их совместной войне против Османской Порты. Тогда же появился план четверного союза России, Франции, Священной Римской Империи и Испании, однако он не был реализован из-за Французской революции. Именно в такие дипломатические инициативы нередко встраивались авантюристы.

О том, как удавалось добиться успеха в России, наглядно рассказывает история графа де Сегюра, посла Франции при Екатерине II. До его прибытия императрица на дух не переносила французских дипломатов, педантичных, чопорных и высокомерных. А тут приезжает сравнительно молодой граф, оставивший свою жену в Париже (кто же поедет с семьей ко двору Екатерины?), и во время официальной аудиенции делает вид, будто от смущения забыл приветственную речь и вынужден импровизировать. Тем самым он переводит общение в личный, неофициальный регистр и завоевывает симпатию и доверие императрицы. Неформальное общение талантливых пишущих людей — это, наверное, одна из ключевых характеристик той эпохи, и авантюристы воплощали ее. Именно поэтому они собирались вокруг монархов, презирающих этикет и готовых к личному общению: вокруг Фридриха II, Станислава Августа Понятовского и других. После «блогерства», о котором я говорил выше, такой тип общения — это вторая особенность эпохи.

— Давайте далее поговорим, напротив, о русских писателях во Франции: ваша новая книга посвящена тому, как они включались во французскую культуру первой половины ХХ века. Расскажите, пожалуйста, об этом процессе.

— Эмиграция вообще всегда сильно влияла на человека, и тем более в то время. Когда человек оказывался выкинут в другую страну, он так или иначе приобретал авантюристические черты. Моя книга о судьбах русских литераторов во Франции посвящена тому, как человек, переехавший в другую страну, теряет абсолютно все, и особенно это касается писателей.

— Эмиграция вообще всегда сильно влияла на человека, и тем более в то время. Когда человек оказывался выкинут в другую страну, он так или иначе приобретал авантюристические черты. Моя книга о судьбах русских литераторов во Франции посвящена тому, как человек, переехавший в другую страну, теряет абсолютно все, и особенно это касается писателей.

Если у художника не получалось добиться известности на чужбине, он мог рисовать портреты и пейзажи, то есть то, что продается. Писателям же приходилось намного труднее. Как писал в 1920-е годы Виктор Серж: «Из русской литературы в эмиграцию уехали прозаики, а поэты по большей части остались». Естественно, были исключения из этого правила, но в основном поэту было почти невозможно добиться успеха в другой стране. Для этого пришлось бы перейти на другой язык, поскольку рассчитывать на то, что тебя хорошо переведут, невозможно. В этом контексте очень интересны попытки Марины Цветаевой писать стихи на французском языке тоникой, тогда как французский стих перешел на верлибр. А что из литературы будет лучше продаваться? Конечно же, исторические романы. Когда из России приехал Мережковский, ему было проще многих, поскольку его исторические произведения уже в начале века переводились на европейские языки.

Чтобы писатель смог добиться известности за границей, ему нужно было знаться с журналистами, писать статьи, давать интервью. Ему требовалось прилично владеть языком страны, в которой он находится, и уметь разговаривать с журналистами, учитывая то, что журналисты не обязаны ничего о нем знать. Больше всего этим параметрам соответствовал Мережковский и потому был довольно хорошо известен французской публике. Ему повезло, поскольку он начал печататься во Франции еще до Февральской и Октябрьской революций, когда существовал военно-политический союз России и Франции, а издатели хотели публиковать русских. В начале века Нобелевскую премию получил Генрик Сенкевич, поляк и подданный Российской империи. Поэтому Мережковский пришелся ко двору: ведь он тоже был историческим романистом. Кроме того, у французов вызвала особый интерес его книга о Толстом и Достоевском, в которой предлагалось символическое и мистическое прочтение их творчества. Напомню, что Достоевский, в отличие от того же Тургенева, ни разу не публиковался во Франции при жизни: популярность пришла к нему уже после смерти, тогда как Тургенева стали быстро забывать. Мережковскому удалось поднять новую волну интереса к Достоевскому: именно благодаря его книге к творчеству Федора Михайловича обратился Томас Манн. Таким образом Мережковский создал себе во Франции репутацию, которая впоследствии помогала ему, и в том числе в полемике с русскими коллегами. На французском языке в 2019 году под моей редакцией вышла коллективная монография, посвященная завоеванию популярности русскими писателями во Франции в ΧVIII-XIX веках. В ней видно, что сходным образом складывалась репутация и других литераторов, в том числе Дениса Фонвизина.

Революция радикально изменила развитие литературной карьеры Мережковского: ему пришлось выстраивать свою репутацию заново. Дмитрию Ивановичу стало казаться, что его главная задача за границей — открыть французам истину, и он облачился в мантию пророка. В этой ипостаси он являлся к журналистам, и это беспокоило читателей. Книга Мережковского «Атлантида — Европа» (1929) вышла на немецком, русском, английском и испанском языках, но не была напечатана во Франции в 1930-е годы, хотя французский перевод был сделан. Поэтому ему каждый раз приходилось заново рассказывать французским журналистам об этой книге, о том, что грядет новая мировая война и все мы сидим на бочке с порохом.

Франция потеряла такое количество людей в мясорубке Первой мировой, что больше не хотела слышать, будто это когда-нибудь может повториться. Для французов эта война былa «la der des ders» — самая последняя. По политическим причинам участие во Второй мировой войне было неизбежным, но Франция не хотела воевать, поэтому книгу Мережковского при его жизни так и не издали.

В начале Второй мировой Мережковский с женой приезжают на лето на юг Франции, в Биарриц, а затем снова отправляются туда после немецкого вторжения в 1940 году. В небольшой курортный город хлынул поток беженцев. Однако Биарриц, поскольку он располагается на берегу Атлантического океана, оказался в зоне немецкой оккупации (немцы укрепляли побережье, опасаясь высадки британского десанта).

Мережковский удивительным образом обнаружил там в 1940—1941 годах внимательную аудиторию, состоявшую из богатых, знатных, образованных людей, бежавших на юг. В местной прессе печатаются многочисленные беседы с ним и пересказы его публичных лекций. Журналисты помогают организовать торжественное празднование 75-летия писателя. Рассказ о жизни Мережковского во время немецкой оккупации Франции — самая важная глава моей новой книги. Мне удалось ее написать потому, что Французская национальная библиотека оцифровала большое число периодики тех лет, в том числе провинциальной. Если раньше у исследователей не доходили руки до этих газет, то теперь их можно читать в интернете, что я и сделал, обнаружив множество материалов о Мережковском. Кроме того, я получил доступ к архиву графини Греффюль, салонной дамы и меценатки, покровительницы Пруста: среди ее бумаг обнаружились письма Мережковского и денежные расписки на его имя. Благодаря этому мне удалось восстановить по кусочкам хронику последних лет его жизни и разобраться в его финансовом положении тех лет, отнюдь не легком.

Сложный моральный вопрос ставит перед нами нападение нацистской Германии на Советский Союз. Когда в 1939 году советская армия вторглась в Финляндию, русские писатели-эмигранты напечатали письмо с резким осуждением развязанной войны. Его подписали Мережковский, Бунин, Сирин (Набоков) и другие. Когда же в июне 1941 года началось немецкое наступление на СССР, мнения в эмигрантской среде резко разделяются. Позиция Мережковского совершенно естественна и логична для него: он никогда не принимал большевиков, Октябрьскую революцию считал самой страшной катастрофой для России и всегда выступал против советского государства. Он искал великого человека, который спасет Европу. Сначала он увидел его в Пилсудском, который разгромил армию Тухачевского, потом у Мережковского появилась иллюзия, что им может стать Муссолини (он был не одинок в этом мнении), однако он никогда не восхвалял Гитлера — в этом я твердо уверен. Я нигде этого не видел: ни в статьях Мережковского, ни в интервью, ни в пересказах его публичных выступлений. Другое дело, что для писателя война Германии против России была войной ради освобождения его страны от большевистского ига. Рассказ из мемуаров Юрия Терапиано о том, что Мережковский, выступая по радио в 1941 году, прославлял Гитлера и сравнивал его с Жанной д’Арк, недостоверен. Текст лекции, прочитанной Мережковским в Биаррице и в Бордо, был опубликован на французском в 1942 году, после смерти писателя, в нем нет никаких восхвалений. Что же касается его выступления по радио, то все свидетельства о нем противоречивы. В 1944 году обратный перевод с французского был напечатан в русской эмигрантской газете: в редакционной врезке действительно прославляется фюрер, но к Мережковскому это никакого отношения не имеет.

Многие годы я, как все, считал, что принять позицию Мережковского невозможно, но, честно говоря, начиная с прошлого года начал его понимать. Поэтому для меня было важно издать эту книгу в России именно сейчас и именно ради этой главы о Мережковском, которая в новом контексте зазвучала совершенно иначе.

Про Бунина я в книге тоже пишу, но немного, в основном — для сравнения с Мережковским. Мне было интересно проследить, как менялось отношение к ним обоим до и после вручения первому Нобелевской премии. Если в 1932 году французские журналисты считали, что ее обязательно получит Мережковский, и заранее брали у него интервью, то в 1933 году, когда премию получил Бунин, серьезные и профессиональные журналисты, тотчас примчавшиеся к нему в Грасс, не только его не читали, но и никогда и ничего о нем не слышали. Со слов писателя, они перечисляют его произведения, нередко с ошибками. Все дело в том, что Бунина напечатали в переводе на французский в 1920-е годы, а потом забыли. Кроме того, французы высоко ценят романы, а не рассказы. После награждения Бунина Нобелевской премией появились новые переводы, но слава его длилась недолго, и уже после войны, растратив почти все деньги, писатель даже подумывал о возвращении в Советский Союз, куда его звал в 1946 году Константин Симонов.

После признания СССР Францией в конце 1924 года в стране возник интерес к советской литературе. Когда в 1928 году в Париж приезжает Бабель и выходит на французском «Конармия», он интересен всем. Когда в 1932 году во Францию переезжает Замятин (еще в 1929 году появился в переводе его роман «Мы»), у него берут интервью, печатают его статьи о советской литературе и театре. Писателям-эмигрантам было намного труднее. Литераторы русского Монпарнаса не могли никуда пробиться: известно, например, что замечательный писатель Гайто Газданов в эмиграции вынужден был зарабатывать шофером такси. Можно вспомнить и Бориса Поплавского, который умер в безвестности. Характерна критическая рецензия Сартра на французский перевод романа Набокова «Отчаяние» (1939): молодому и дерзкому Жан-Полю был куда более интересен Юрий Олеша, которого он ставил в пример Владимиру Владимировичу. Впрочем, в те годы он хамил в статьях и Франсуа Мориаку.

В заключение могу сказать, что эта книга основана во многом на исследовании периодики и архивных материалов — как русских, так и французских. Результат получился удивительный: я не специалист по литературе русской эмиграции, однако коллеги обнаружили в моей книге много нового для себя. Тема «завоевания» Парижа русскими писателями в эмиграции продолжает то, о чем я давно и много пишу, обращаясь к XVIII веку. У меня есть немало статей о том, как русские писатели этого столетия выстраивали свою карьеру за границей: о том, что у них получалось, а что нет. Я использовал ту же технику работы в новой книге, и мне кажется необходимым и далее углубляться в литературную социологию — изучать то, как меняется писатель при пересечении границы родной страны. Перескажу шутку, бытующую между литературоведами: когда человек садится на самолет в Москве, он — специалист по Флоберу и Сартру, но, как только приземляется в Париже, мгновенно становится специалистом по Достоевскому. Трех часов полета для такой перемены достаточно.