Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Светлана Волошина. Власть и журналистика. Николай I, Андрей Краевский и другие. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2022. Содержание. Фрагмент

— Ваша книга посвящена журналистике николаевской эпохи. Как вы пришли к этой теме и почему сочли ее заслуживающей пристального внимания?

— Ваша книга посвящена журналистике николаевской эпохи. Как вы пришли к этой теме и почему сочли ее заслуживающей пристального внимания?

— К теме этой я пришла совершенно случайно. Изначально я занималась революционными демократами: Герценом, Огаревым и не примкнувшим к ним Печериным, им была посвящена моя кандидатская диссертация, об Огареве я написала книгу «Утопия и жизнь». В Лаборатории историко-культурных исследований в РАНХиГСе, где я работаю, у меня сейчас проект, связанный с Герценом. Мне казалось, что я и далее буду двигаться примерно в том же направлении, но, когда стала углубляться в подробности, обнаружила много интересного в эпохе Николая I. Меня заинтересовал статус журналов и газет того времени.

Я начала свои штудии с Некрасова, но как личность он мне сразу не понравился, к тому же о нем и так писали очень многие. Так что я переключила свое внимание на другое лицо, незаслуженно обойденное вниманием, — на Андрея Александровича Краевского. В его изданиях, в том числе в журнале «Отечественные записки», были опубликованы, например, почти весь Лермонтов и докаторжный Достоевский. Сам этот журнал стал долгожителем в своей категории, но, когда речь заходит о Краевском, на это обычно не обращают внимания. В советской историографии о нем пишут как об оппортунистическом издателе и эксплуататоре, который пил кровь всех, до кого мог дотянуться, а дальше следуют какие-нибудь страшные подробности вроде той, что, когда Белинский писал для Краевского, у него «отсыхала рука». Нюансы же — например, что Белинский большую часть месяца играл в карты и ничего не писал или что его редактору приходилось «дирижировать» целым толстым энциклопедическим журналом, печатая множество не самых последних авторов, — как правило, опускаются.

Заинтересовавшись Краевским, я решила написать его биографию и поехала в Санкт-Петербург изучать архивы, но там меня ждало разочарование. Оказалось, что Краевский ничего о себе не писал. Это был совершенно закрытый человек. Там, где в его письмах начинаются (точнее, должны начинаться) детали и сплетни об отношениях с писателями или происшествиях из жизни, Андрей Александрович обрывает текст и делает приписку: «обо всем этом мы поговорим при встрече».

Тогда я пошла в другие архивы, РГИА и ГАРФ, — смотреть на цензурные дела. Там мне стало ясно, что возможен совершенно другой взгляд на проблему журнального дела — не только со стороны тех, кто занимался публицистикой, но и со стороны тех, кто пытался ее ограничивать. Так я перешла «на темную сторону» цензоров и власть имущих.

И чем глубже я уходила в цензурно-властную систему, тем больше там завязала. Во-первых, речь идет о большом объеме совершенно неисследованной информации, а во-вторых, в этом изобилии начинают проглядывать контуры того, как вообще устроена наша власть. Таким образом, мое внимание постепенно сместилось с личности Краевского на общую картину взаимодействия печати и власти.

Изначально я планировала охватить не только николаевскую эпоху, но и часть правления Александра II, поскольку именно в это время Андрей Александрович издавал одну из самых популярных либеральных газет — «Голос». Однако материала оказалось настолько много, что в итоге я отказалась от этой идеи: исследование и так получилось огромное.

Что-то из материалов моей книги уже известно исследователям, но не перепечатывалось с начала ХХ века, а что-то было введено в научный оборот впервые. Например, дневники М. А. Корфа. Их уже начали издавать, но, к сожалению, дело идет очень медленно. А Корф между тем был не только государственным секретарем и членом Государственного совета, но и входил в немалое число комитетов, среди которых был и Комитет по надзору над цензурой, точнее оба комитета. Свою работу в этих комитетах он подробно описывал в дневниках.

— Что дает исследователю взгляд на историю журнального дела со стороны цензуры и власти? Кто из представителей властных структур был вам наиболее интересен в этом плане и почему?

Светлана Волошина

Светлана Волошина

— Такой подход позволяет понять, как вообще власть воспринимала своих подданных: большинство частных инициатив — даже на уровне статей и осторожных вопросов — не просто раздражали ее, но воспринимались как попытка узурпировать сферу, которую она, власть, считала своей неприкосновенной собственностью. Хорошо видны властные модели мышления и механизмы принятия решений. Например, постоянная экстраполяция: если в статье выражено недовольство почтовым ведомством (письма идут долго, теряются), значит, автор подрывает основы. Почтовое ведомство — структура государственная, а вы, критикуя ее, вскоре дойдете и до критики самодержца.

Кроме того, в середине XIX века власть еще не выработала достаточного количества обтекаемых стандартных канцеляризмов, ее язык оставался весьма образным и по-своему любопытным. Любопытен он, в частности, тем, что порой с почти фрейдистской откровенностью выражает страхи и желания власти, то есть ее агентов. Например, в одном официальном документе 1847 года с опаской говорится о «стремлении некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма». Или, например, предписание, каким образом в периодике должны описываться события, произошедшие в революционном Париже 1848 года: «в ярких красках того омерзения, какого они заслуживают». Симптоматично и подозрение к формулировкам из западной философии и науки, не совсем понятным властям и оттого подлежащим запрету: «дух прежней туманной философии и, если позволено так выразиться, напыщенной галиматьи сего журнала, дававший преднамеренною неясностию идей и набором слов широкое поле к произвольным рассуждениям и применениям». Каково?

Что касается интересных представителей власти, теперь у меня двое любимцев: Леонтий Васильевич Дубельт и уже неоднократно упоминавшийся мною Модест Андреевич Корф — человек умный, образованный, очень наблюдательный («приглядчивый», как сказал бы Достоевский), злой. Точнее, не злой, но относящийся к роду людскому с интересом страстного энтомолога, а к сплетням — научно-аналитически. Кроме того, человек крайне честолюбивый, большую часть времени пребывавший в драматическом состоянии: ходили слухи, что ему прочат тот или иной министерский пост, но в итоге в министры брали другого, разумеется, дурака и бездаря. И вот Корф составляет «послужной список» очередного «бездаря», начиная с его профессиональных качеств и заканчивая личными склонностями. А поскольку Корф явно мечтал о месте министра народного просвещения, про действующих министров и закулисные интриги читатель его дневников узнает немало. В том числе, например, о том, что С. С. Уваров красил волосы, о его эротических склонностях, запрещенных на территории современного российского государства, и так далее. А о следующем министре, П. А. Ширинском-Шихматове, Корф сообщает, как тот «задал одному архиерею вопрос: когда сатана приходит искушать кого-нибудь невидимым образом, то распространяется от него при этом смрадный запах?»

Второй мой любимец, Л. В. Дубельт, — управляющий III отделением и глава штаба корпуса жандармов, официально второе лицо в политической полиции, по сути же основное. Он знал буквально все, что происходило в государстве, преследовал исключительно собственные интересы, к числу которых относились карты, актрисы, деньги и прочие радости, был умным, вежливым, дружил с литераторами и, в частности, помогал Краевскому «поставить на ноги» его журнал — причем Краевский, в отличие от Ф. В. Булгарина, ответных услуг тайной полиции не оказывал. А какие Дубельт сочинял отчеты — получались почти криминально-эротические романы! Думаю, о нем я что-нибудь отдельно напишу, страна должна знать своих героев.

— Что из себя представляла в то время русская публицистика, какова была ее роль в общественной жизни и культуре, а также как она соотносилась с художественной литературой?

А.А. Краевский

А.А. Краевский

— Поскольку мы говорим о XIX веке, то речь идет о веке журналов. Литературные произведения сначала печатались на их страницах. Толстые энциклопедические журналы были проводниками в мир литературы, а также популярной науки. Самостоятельная публикация своих книг была дорогой и неэффективной. Существовали проблемы с дистрибуцией, ведь в то время большая часть читателей жила в провинции. Это были дворяне, которые не очень хорошо разбирались в трендах и новинках, но читать хотели, поэтому просто подписывались на журналы, приходившие к ним раз в месяц почтой. В этих журналах было все: тут вам кусок романа, тут вам критик расскажет, как его воспринимать, и тут же вам советы по хозяйству, а в конце — модные странички, которые вырезались женами или дочерьми. Поэтому все предпочитали печататься именно в журналах.

Стоит оговориться, что никакого разделения на «критические» и «охранительные» издания тогда не существовало. Даже приблизительно оппозиционной публицистики при Николае I быть не могло: всякий намек на дискуссию воспринимался как посягательство на авторитет власти. Неофициальной и зачастую оппозиционной была только рукописная литература, которая существовала всегда. Она не поддавалась цензуре и оставалась головной болью государства, которое безуспешно пыталось с ней бороться.

Интересно, что в 1840-х, особенно после «весны народов» 1848 года, напрямую журналы не запрещались. Безусловно, власть хотела от них избавиться, но лишь косвенно препятствовала выходу неугодных изданий. Я несколько раз наталкивалась на переписку властных лиц, в которой обсуждались возможные негативные последствия такого рода запретов: читатели ведь сразу побегут смотреть, что там запретили, поднимут старые номера, станут выискивать оппозиционные высказывания даже там, где их вовсе нет. Поэтому при Николае I запреты случались редко (широко известны кейсы из 1830-х годов, когда власть обрушилась на журналы «Московский телеграф» и «Телескоп»). Даже во время «мрачного семилетия» старались ничего напрямую не запрещать.

Вообще журналов в николаевскую эпоху было не так уж много. Первым на ум приходит «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского, начавшая выходить в 1834 году. Сенковский был историком-востоковедом и человеком неуемной энергии. Он регулярно переписывал или дописывал чужие рукописи, а также довольно щедро оплачивал труд своих авторов. В его журнале публиковалась и художественная литература, и критика, и статьи по разным другим вопросам. Критика, правда, была совершенно несерьезной, потому что Сенковский ставил себе целью развлекать читателя.

Вторым журналом были собственно «Отечественные записки»: Краевский в 1839 году арендовал дряхлеющее издание у П. П. Свиньина. Дело в том, что новые периодические издания при Николае I появлялись крайне редко — обычной резолюцией самодержца на поступающие прошения было «и без того много» или «и без того много вздору печатается». Приходилось поэтому брать в аренду уже существующие издания у их счастливых собственников, причем за немалые деньги.

Так, журнал «Современник» в 1846 году был арендован у П. П. Плетнева Н. А. Некрасовым и Ко. В это же время туда перешли из «Отечественных записок» Белинский и несколько других авторов. Впрочем, после 1848 года «Современник» оказался в одинаковом положении с журналом Краевского: при почти полной невозможности печатать иностранную литературу, например французские романы, новые номера выглядели довольно бледно. Поэтому Некрасов со своей любовницей Авдотьей Панаевой, женой его соредактора, сами писали пухлые романы вроде «Мертвого озера» или «Трех стран света».

Также существовал журнал консервативного направления «Москвитянин». Патроном его издателя, М. П. Погодина, был министр народного просвещения С. С. Уваров, и поэтому ему дозволялось чуть больше, чем остальным. Однако у «Москвитянина» была другая проблема: он плохо издавался с чисто технической точки зрения. Погодин, по сравнению с тем же Краевским, отличался крайней скупостью, и потому ему было вдвойне сложно просить авторов сдавать тексты вовремя.

Что касается газет, то они в основном были государственные: «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» и так далее. Существовала лишь одна частная газета — «Северная пчела», но ее издатель Ф. В. Булгарин тесно сотрудничал с III отделением. Точнее, с отдельным человеком оттуда: когда отделение перешло в руки Дубельта, недолюбливавшего Булгарина, эти неофициальные отношения заметно охладели. Несмотря на ангажированность и охранительную риторику «Пчелы», газета пользовалась большой популярностью у образованной публики.

Если говорить о взаимоотношениях журналистики и художественной литературы, то они, безусловно, были очень тесными. В отсутствие публицистических платформ высказываться на общественно-политические темы пришлось литературе. Такому подходу положил начало Белинский, затем он перешел в «реальную критику» Чернышевского и Добролюбова и сохраняется до сих пор. Многим и сегодня кажется, что художественная литература обязана отражать социальную повестку и работать с ней.

Карикатура на А.А. Краевского

Карикатура на А.А. Краевского

— Что за человек был главный герой вашей книги Краевский и как он стал тем, кем стал?

— Андрей Александрович — человек в своем роде уникальный. Он был, так сказать, потомственно незаконнорожденным — внебрачным сыном незаконной дочери известного московского обер-полицеймейстера Н. П. Архарова (слово «архаровцы», как известно, образовано от его фамилии). У Краевского ничего не было: ни происхождения, ни связей, ни денег, ни хоть каких-нибудь социальных лифтов, и весь его успех стал результатом самостоятельного накопления им социального капитала.

Главы книги, посвященные Краевскому, — точка вхождения в журналистскую, социальную и политическую историю XIX века, притом что многого мы о нем, увы, по-прежнему не знаем. Выше уже говорилось, что он крайне неохотно писал о себе, поэтому о его личной трагедии — ранней смерти жены (кстати, родной сестры той самой Панаевой), из-за которой Краевский буквально чуть с ума не сошел от горя, — мы узнаем из писем Белинского.

О взаимоотношениях Краевского с авторами можно рассказать немало. Прежде всего, он хорошо оплачивал их труд, но вместе с тем был крайне требователен к ним. Поэтому литераторы-дворяне, например, возмущались, когда Краевский, выплатив им гонорары, затем настойчиво требовал сдавать тексты в положенный срок. Впрочем, возмущение это объяснялось не только социальной принадлежностью авторов, но иногда и их характерами, как это было в случае Достоевского. Отношениям Краевского с ним я посвятила целую главу.

Еще его не очень любили за то, что он почти не выстраивал с людьми горизонтальных отношений. Если Некрасов организовывал обеды для писателей, то Краевский работал и разговаривал с писателями довольно сухо: вежливо, но без панибратства. Это обижало литераторов, ведь они привыкли к близким взаимоотношениям в своем кругу.

Все это определило отношение авторов к Краевскому. В их сознании происходил слом между свободным творческим самоощущением и требованиями не очень приятного в личном плане редактора.

В следующую эпоху сложно себе представить такие проблемы. Разночинцы по-другому относились к рабочему процессу: с ними было намного легче взаимодействовать в силу их положения и самосознания. Тот же Некрасов в 1960-е уже прекрасно понимал, что ему легче договориться с Чернышевским и Добролюбовым, чем с тем же Тургеневым. Первые много работали и вовремя сдавали материалы — выбор был очевиден.

Что касается обвинений Краевского в оппортунизме, то тут все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Андрей Александрович служил какое-то время в Министерстве народного просвещения, то есть имел реальный опыт работы во властных структурах. Поэтому он прекрасно понимал, как действует государственная система, и выработал приемы для обхода различных ограничений. Краевский делал манифестированно-лоялистские заявления, получал от высших чинов одобрение и необходимые бумаги, а потом позволял себе публиковать крайне смелые материалы — такие, например, как явно апологетическая статья о Фурье и его учении. А когда ему доставалось за это от цензоров, он напоминал им о своих «правильных» заявлениях и жестах.

Именно поэтому ему порой приходилось писать охранительные тексты. Так, в 1848 году он опубликовал статью «Западная Европа и Россия в настоящую минуту», в которой воспроизвел погодинский дискурс, причем гораздо лучше в плане стиля. В его оправдание можно сказать, что статья была написана после прямой угрозы закрыть журнал и расправиться с ним лично. Краевскому сообщили буквально, что поступят с ним как с «государственным преступником».

В долговременной перспективе такой механизм взаимодействия с властью работал, хотя понятно, что после 1848 года печатать в журналах интересные материалы стало совсем сложно.

— Как в целом складывались его отношения с властью?

Л.В. Дубельт

Л.В. Дубельт

— Нельзя сказать, что у Краевского были серьезные официальные или неофициальные отношения с властью. Хотя известно, что он был в хороших отношениях с Дубельтом, вторым лицом после А. Х. Бенкендорфа и после графа А. Ф. Орлова. Видимо, именно Дубельт был автором многих документов III отделения, занимался литературой и общался с издателями. Главноначальствующие такими делами почти не занимались. А. Ф. Орлов и вовсе характеризовал работу в цензуре так: «ведь это значит всю жизнь возиться в навозной куче... для того, чтоб выудить, что больше всего в ней воняет».

Отношение власти к журналистике вообще заключалось в формуле «лучше бы ее не было». Это связано со взглядами Николая I на роль государя: у него было душевно-патриархальное восприятие своих взаимодействий с подданными. По его логике, такие отношения должны быть прямыми, непосредственными, а журналистика в этой картине мира занимает промежуточное положение — она может неправильно толковать слова императора или даже доносить до людей «крамольные» идеи. Да и сама фигура литератора, находящегося вне официальной, то есть единственной (с точки зрения императора) иерархии, была Николаю I непонятна. Поэтому он рассматривал журналистику как вынужденную необходимость и ограничивал рамки, в которых она могла действовать.

Интересно также, что в то время власть была предельно персонифицирована. Мы хорошо знаем всех властных акторов николаевской эпохи, ведь до нас дошли их официальные и неофициальные документы, включая личные дневники. Николаевскую эпоху выделяет и то, что власть тогда еще не перешла на дубовый бюрократический язык, не сформировала общие формулы, поэтому, как уже говорилось выше, во властных документах, касающихся журналистики и литературы, можно увидеть родовые психологические черты нашей власти. Это тоже крайне интересная тема. В ходе изучения документов власть имущих с какого-то момента я стала интересоваться ими больше, чем записями журналистов, что можно заметить по содержанию книги. Отчасти это объясняет огромное количество кейсов, которые приводятся в моей работе. Я специально решила не пересказывать их, а цитировать, ведь если бы я выбрала и описала отдельные примеры, то стороннему читателю могло бы показаться, что мой выбор пал на особенно дурацкие и анекдотичные — хотя на самом деле они все плюс-минус такие. Формулировки в подобных документах порой не поддаются рациональному объяснению. Возможно, оно и было, но власть не сумела артикулировать проблему и почувствовала «крамолу» скорее сердцем.

Проблемы возникали не только в рамках основной, официальной иерархии, но и при экстраполяции одной иерархии на другую. Почему, например, охранители так сильно не любили Белинского? Потому что он посмел критиковать сложившуюся литературную иерархию, а от ниспровержения одной иерархии до сотрясания другой — рукой подать.

К тому же, как уже говорилось выше, общественная роль литераторов была высшим чинам не очень ясна. Даже в середине XIX века считалось, что дворянам зазорно заниматься такой «гадостью», как писательство. Однажды, например, В. И. Даля, впоследствии составителя знаменитого словаря, а пока просто литератора, поставили перед выбором: или ты пишешь, или ты служишь — заниматься и тем и другим одновременно считалось неприличным.

— Как представители конкурирующих изданий, особенно идеологически разнонаправленных, реагировали на работу друг друга?

— Как я уже говорила, журнальная полемика в эпоху Николая I была полностью запрещена. Любые попытки ведения даже скрытых дискуссий между журналами довольно серьезно отслеживались. В итоге журналисты разве что придрались к мелочам. Например, «Современник» мог написать, что у «Отечественных записок» хуже технические параметры, качество бумаги, например, или помериться с журналом-конкурентом количеством страниц.

— А насколько выгодным было положение людей, непосредственно следивших за тем, чтобы никто ни о чем не дискутировал?

— Жизнь цензоров легкой тоже не назовешь. С одной стороны, их по понятным причинам не любили авторы, с другой — они несли ответственность перед Цензурным комитетом за пропуски того, что позже оказывалось крамолой, и иногда даже попадали на гауптвахту. Скажем, цензор Н. И. Крылов в 1844 году пропустил в печать повесть о войне на Кавказе, в которой узнавались вполне реальные лица и события. За это его препроводили с жандармами в Петербург, в III отделение, причем Крылов серьезно опасался, что в тайной полиции его могут высечь.

— После «весны народов» в 1848 году в России началось «мрачное семилетие». Как оно повлияло на журналистику?

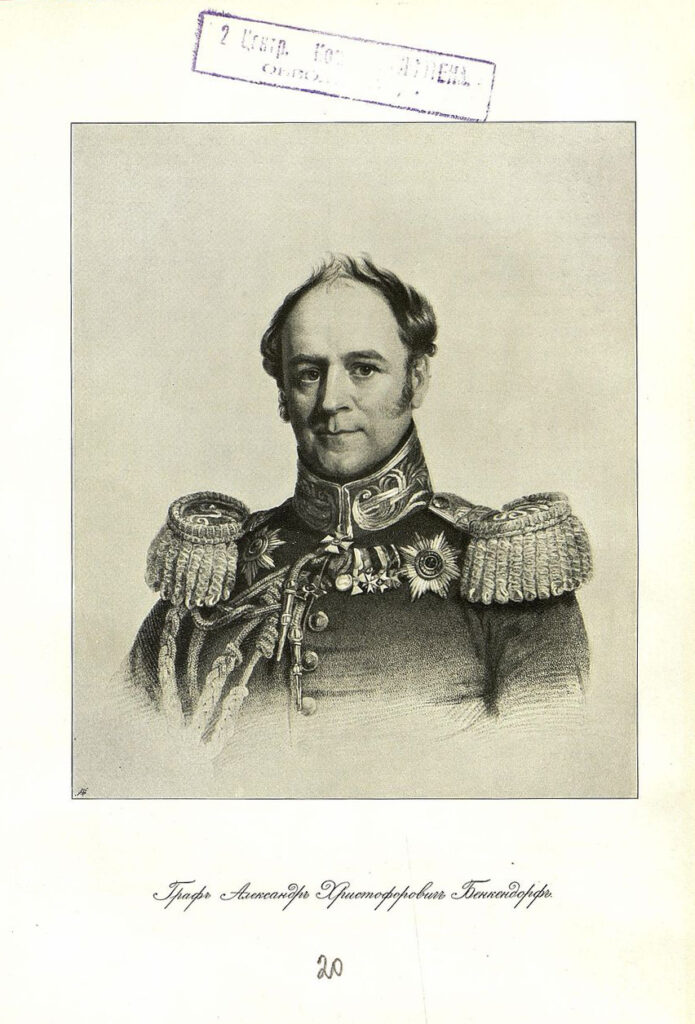

А.Х. Бенкендорф

А.Х. Бенкендорф

— После 1848 года продолжили развиваться тенденции, наметившиеся еще до этой даты. Некоторые запреты датируются уже 1847 годом. Сначала, после получения вестей из Франции в феврале 1848-го, вообще ничего не публиковалось, поскольку было неясно, что писать, а затем цензура резко ужесточилась.

Довольно быстро организуются Меншиковский, а затем Бутурлинский комитеты, названные по фамилиям их первых (в случае Меншиковского — единственного) председателей. То, как Д. П. Бутурлин понимал функции цензуры, хорошо иллюстрирует такая цитата: «Если б Евангелие не была такая известная книга, конечно, надобно б было цензуре исправить ее». Возможно, эта фраза — всего лишь шутка или апокриф, но она все равно весьма показательна.

Немного позже станет очевидным, что никакой угрозы революции в России не существует — однако складывается впечатление, что Николай I к тому времени вошел во вкус. Ему нравится усиление контроля, нравится круговая слежка, и он старается сохранить сложившееся положение. Если после 1848 года всем стало хуже, то император, кажется, наконец почувствовал себя по-настоящему комфортно: даже тени оппозиции, в том числе в печати, не было видно. В 1849 году разгромили кружок петрашевцев, а принцип «надзирать и наказывать» становится в Российской империи повседневным и повсеместным. Проявляется это даже в незначительных частностях госуправления: когда министр Уваров уходит в отставку, Николай долго не назначает преемника и с наслаждением наблюдает за тем, как придворные томятся в ожидании и делают ставки на разных кандидатов.

Деятельность Бутурлинского комитета сильно мешает печатному делу. Журналистам приходится проходить и обычную цензуру, и последующую цензуру этого комитета. Но нехорошо и самому комитету: его участники вынуждены постоянно обнаруживать крамолу в печати и регулярно докладывать о результатах своей деятельности царю. В итоге журналы комитета наполняются анекдотическими делами: цензоры ищут шифры в нотных записях, проверяют старые книги пророчеств, запрещают переиздавать басни XVIII века. С началом Крымской войны усиливается военная цензура: писать о событиях на фронте запрещено всем, кроме официальных изданий. Впрочем, и сами власти порой не до конца понимали, что именно там происходило.

Вся эта цензурная машина проработала в таком режиме до смерти Николая I в 1855 году и потом еще какое-то время — по инерции. Смерть императора стала совершенной неожиданностью для всех. Многие писали в воспоминаниях, что были уверены: Николай переживет даже их внуков. Не пережил.

— Какова, на ваш взгляд, должна быть в идеале задача-максимум у тех, кто занимается сегодня журналистикой XIX века? Нужно ли писать принципиально новую историю журнального дела Российской империи, отбросив концептуальные наработки советского времени, или же устоявшиеся в науке представления более-менее адекватны и требуют не ревизии, но просто дальнейшего приращения знаний за счет работы с архивными документами? Как вы относитесь, например, к радикальным шагам вроде полного пересмотра репутации Белинского, на необходимости которого настаивает Алексей Игоревич Любжин?

— Мне бы не хотелось говорить в императивном ключе: пусть каждый пишет так, как считает нужным. Но вообще, на мой взгляд, нашей истории литературы и журналистики до сих пор не хватает социологического уклона или просто культурологического. Конечно, есть исследования А. И. Рейтблата, О. А. Проскурина, но в целом буквально чего ни хватишься, того у нас и нет. Хотя это, наверное, относится уже не столько к тому, о чем мы говорим, сколько к отечественной истории вообще. Хороший пример — недавно вышедшая книга Михаила Велижева о «деле Чаадаева».

И конечно, хорошо бы активнее публиковать эго-документы — мемуары, дневники и прочее. Разумеется, их публикуют, но очень мало. Например, дневники многократно упоминавшегося М. А. Корфа до сих пор так и не изданы полностью.

Насчет полного пересмотра чьей-либо репутации — думаю, такое имеет смысл, если у читателей остается вообще хоть сколько-то цельный образ того или иного писателя либо публициста. В случае Белинского большинство помнит только его имя, так что можно уже начинать писать о нем заново.

Вот чего бы мне действительно хотелось, так это переоценки деятельности Добролюбова и прочих представителей «реальной критики». Честно говоря, понятия не имею, как можно о них интересно написать, но хотелось бы, чтобы кто-то покончил наконец с порочной и до сих пор живой традицией оценивать литературные произведения с точки зрения их «пользы» и отражения «реальности».