«Память можно растянуть так же, как обжора растягивает желудок»

Беседа Натальи Солженицыной и Павла Лунгина

В московском музее-заповеднике «Царицыно» проходит выставка «Писатель и тайна: Александр Солженицын». Там можно увидеть рукописи книг Солженицына и его личные вещи. «Горький» публикует фрагменты беседы режиссера Павла Лунгина и Натальи Солженицыной и напоминает, что выставка продлится до 25 февраля.

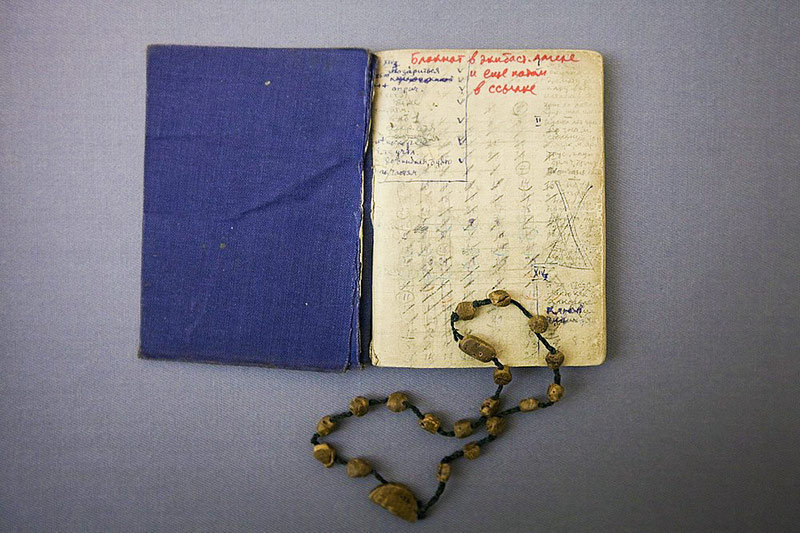

Я посмотрел выставку. Она производит, конечно, очень неожиданное впечатление. Все мы знаем историю Солженицына — историю противостояния, историю его гигантской литературной работы. Но тут мы видим что-то совершенно удивительное, что-то похожее на алхимию: сотни тысяч крошечных листиков, исписанных мельчайшим почерком, буковка к буковке, как китайцы, которые на рисинке писали книги. Видим четки, которые использовал Александр Исаевич, чтобы запоминать свои двенадцать тысяч строк. Видим сложнейшую систему, для запоминания жизни, когда сначала запоминаешь каждую десятую строку, потом проверяешь каждую пятидесятую. Это что-то уникальное! Расскажите, как он все это создавал, всю эту сложнейшую конспирологию, эту письменность майя.

Во-первых, не конспирология. Просто — конспирация. Тогда ведь не было компьютеров. А мозг, память — у нас всегда были, но мы никогда, а тем более теперь, при компьютерах, не используем их в полноте. Память обладает огромными возможностями — и ее можно еще развить. И я, убежденная Александром Исаевичем, что наша способность запоминать безгранична, каждый день давала сыновьям по стихотворению учить наизусть. Память можно растянуть так же, как обжора растягивает желудок. Александру Исаевичу память была очень нужна. В Особом лагере только два раза в год выдавали бумагу — чтобы написать письмо домой. А все остальное время нельзя было иметь ни то, чем писать, ни то, на чем писать. А он сочинял, складывал текст в голове, он не мог остановиться. Но если не запоминать сочиненное — то это как выбросить его. Он подсмотрел у литовцев на пересылке в Куйбышеве (нынешней Самаре), где их этап довольно долго пробыл, — как они из хлебного мякиша делали себе четки и молились. И никто у них четок не отнимал. Даже надзиратели понимали, что четки для молитвы, и это подтолкнуло его сделать собственные четки, на выставке можно увидеть маленькие пробковые четки. Система была такая: каждая десятая «бусинка» иной формы, и он, неся четки в рукавице зимой или в кармане летом, перебирал и повторял строки. Каждую десятую строку он твердо помнил и, если на особую бусинку попадала не та строка, значит, какую-то пропустил, надо ловить беглянку, повторять заново. В том лагере, описанном в «Одном дне Ивана Денисовича», где зэки идут колонной под лютым ветром, закрыв тряпочкой рот от стужи, он складывал в голове строки — и мысль была одна: скорей бы дойти до объекта, и там чем-нибудь на чем-нибудь нацарапать новые строки, чтобы верней запомнить и потом уничтожить клочок. То есть творчество было спасением. «В такие минуты я был и свободен, и счастлив», — написал он потом в «Архипелаге».

Выставка говорит о самой большой победе человеческого духа — о бесконечном самоосвобождении через память и творчество. Это урок для всех нас сейчас, привыкших жить по-другому.

Да, вы все верно говорите. Но для меня цель этой выставки в том, чтобы никогда и никому, по крайней мере в России, не надо было прятать то, что он сочинил. И еще мне очень бы не хотелось, чтобы молодые люди, выросшие уже при компьютерах и смартфонах, посмотрели на те наши уловки, как на технические инструменты египетского жреца, или Пимена, или Нестора. Потому что это было не давно, а только что! И потому что это была не просто фиксация — как если бы сидел в келье Пимен и писал спокойно о том, что происходит, в довольно основательной надежде, что тексты его до нас дойдут. Разница в том, что если бы настоятель увидел, что Пимен пишет, ничего бы не произошло. А если бы надзиратель увидел, что пишет Солженицын, то все написанное бы исчезло.

И он бы сам исчез.

Да. Но главное — для него — исчезло бы то, что он написал. Он чувствовал, что раз другие не дожили, а он дожил, то его миссия спасти, донести правду о нашей жизни. Самому спастись — проще: не пиши ничего, живи, как все, успокойся.

Наталия Дмитриевна, вот вы влюбились в Солженицына-писателя или Солженицына-мужчину? Или, как это сказать, в Солженицына-философа?

Познакомилась я с ним как с писателем, прочитав в 1962-м году «Один день Ивана Денисовича», тогда же, когда и все подписчики журнала «Новый мир». И мне сразу стало понятно, что это огромный писатель. Конечно, было потрясение, но того же свойства, что и у многих других. А лично представила нас друг другу замечательная Наталья Ивановна Столярова, которая была тогда секретарем Эренбурга.

Я тоже странным образом со Столяровой был знаком. Она дружила с моей мамой. Уже отсидевшая, она часто бывала у нас дома и так красиво грассировала, по-французски картавя слова.

Потому что она кончала гимназию и университет в Париже. О, это замечательная история. Она дочь той самой Наташи Климовой, которая взрывала Столыпина на Аптекарском острове. Неудачно взрывала — в том смысле, что Столыпин не получил ни царапины, хотя 26 человек погибло. И Климову с соратниками посадили. Их лидера Медведя [партийная кличка революционера Михаила Соколова] казнили сразу. Ее тоже приговорили к смертной казни, потом заменили на пожизненную каторгу, но на какое-то время оставили в камере. Климова уговорила надзирательницу, та связала ее с людьми на воле. Ей организовали побег. В Генуе Наташа Климова вышла замуж за эсера Ивана Столярова, родила трех девочек. Муж уехал в СССР, ведь там всходила заря, обещавшая светлое будущее. Третья дочь умерла, а вскоре от испанки умерла и мать. Остались сироты Наташа и Катя Столяровы. Катя жила в Париже, во время Войны участвовала в Сопротивлении. А Наташа вернулась в Советский Союз вслед за отцом-эсером. Она приехала в конце 1934-го, а в 1937-м ее посадили и дали 8 лет. Когда она освободилась, наступили страшные годы. В Москве, где она хоть кого-то могла встретить знакомого, ей находиться было запрещено. Она вспоминала, что жизнь на воле была страшнее: в лагере хоть пайка была, на воле не было ничего. Позже она связалась с Ириной Эренбург, с которой училась в одной гимназии в Париже, и в годы оттепели та устроила ее к своему отцу секретарем. Когда Твардовский собирал у наших «литературных генералов» — Чуковского, Маршака — рецензии, чтобы убедить Хрущева, что «Ивана Денисовича» надо печатать, то отправил машинопись и Эренбургу. Наталия Ивановна прочитала ее, естественно, раньше Эренбурга. И решила, что должна найти автора и с ним познакомиться. А потом она сказала Александру Исаевичу: «Вам нужны молодые помощники». И нескольких помощников действительно предоставила. Я была одной из них. И у нас сразу с Александром Исаевичем вспыхнул большой пожар, который длился до конца. Мы жили очень счастливо. Трудно жили, обстоятельства были тяжелыми — но счастливо. Да, я влюбилась.

Но — как влюбились? Целиком?

Если не целиком, дети не получаются.

Солженицын писал маленькими карандашами, носил их в сапожке-пенале Фото: из личного архива семьи Солженицыных / cdnimg.rg.ru 2/3

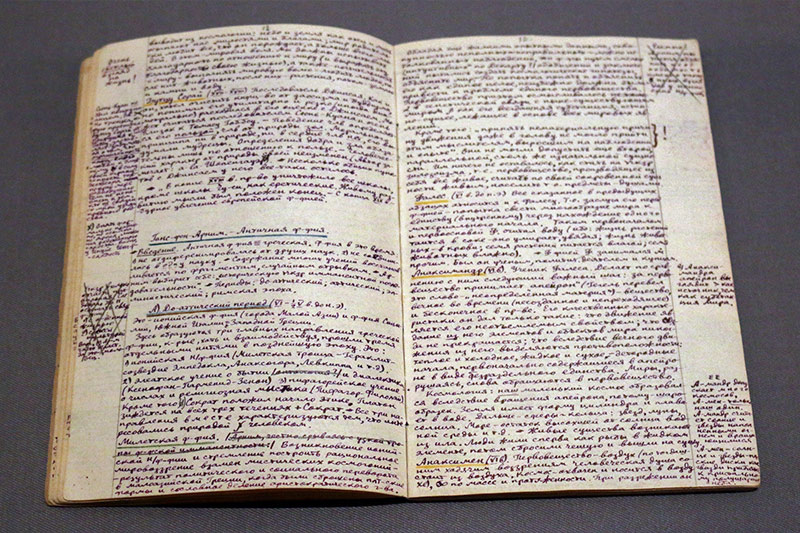

Солженицын писал маленькими карандашами, носил их в сапожке-пенале Фото: из личного архива семьи Солженицыных / cdnimg.rg.ru 2/3  Конспекты по истории философии, которые Александр Солженицын тайно вёл на шарашке по окончании 12-часового рабочего дня Фото: flickr.com/photos/leninka 3/3

Конспекты по истории философии, которые Александр Солженицын тайно вёл на шарашке по окончании 12-часового рабочего дня Фото: flickr.com/photos/leninka 3/3  Лагерный блокнот и чётки Александра Солженицына для заучивания сочинённых произведений. 1960. Экибастуз (Казахская ССР) Архив А. И. Солженицына Фото: flickr.com/photos/leninka

Лагерный блокнот и чётки Александра Солженицына для заучивания сочинённых произведений. 1960. Экибастуз (Казахская ССР) Архив А. И. Солженицына Фото: flickr.com/photos/leninka Это я знаю, но хотел еще спросить про конфликт. По воспоминаниям, вы у него какую-то ошибку нашли.

Не ошибки, но неточности — в самом деле были. Мой дед — он был арестован раньше, чем я родилась, — сидел в лагере. В 1943 году он уже умер, но мы этого не знали, и за сто километров от Москвы ездили с бабушкой отправлять ему посылки. Очевидно, бабушка боялась отправлять что-либо из Москвы. Мы все отправляли, а он уже умер, посылки не возвращали, а время было голодное. Так вот у деда моего, в прошлом эсера-максималиста, потом большевика, была большая политическая библиотека и, в частности, стенограммы партийных съездов — начиная с самых первых. Я читала, еще учась в школе, все эти съезды с огромным увлечением. И потом, кстати, когда нас год за годом заставляли учить этот «Краткий курс» — вот когда наступило мое политическое созревание! Я увидела, что курс совсем не такую историю партии преподносит. Ну, и когда я читала в «Круге первом», то нашла там ряд неточностей — в том числе с Малиновским [большевик, который был агентом охранки] и разными другими персонажами в «сталинских» главах. Александр Исаевич был очень поражен.

Когда вы поняли, что весь этот райский Советский Союз на самом деле ложь?

Трудно сказать. У меня в школе был замечательный учитель истории — Мильграм…

Мильграм? И я учился у него! Меня выгнали из французской спецшколы, и Мильграм взял меня к себе.

Директриса нашей школы вытащила его из архангельской ссылки, и мы были первой московской школой, где он преподавал. Но, правда, ни на что такое он нам глаза не открывал — нет. Но все-таки учил думать. Оживил историю. Меня воспитал отчим. Отец мой погиб в 1941 году — мне только что исполнилось два года, а маме 22. Спустя много лет мама вышла замуж за очень хорошего человека. Это был самый молчаливый человек из всех, которых я когда-либо встретила. И еще у меня была бабушка, которая не могла выходить из дома, у нее был страшный ревматизм. Она целыми днями слушала радио. Мой вечно молчащий отчим, у которого была при этом очень выразительная, очень богатая мимика, буквально уголком рта чуть-чуть улыбался в таких местах — я уже, конечно, не помню в каких именно, — но все было абсолютно понятно. И поскольку это было не один раз — он не единожды скептическую физиономию состроил, а постоянно, все время, — кажется, именно это меня и воспитало. Может, я поэтому и начала стенограммы читать.

Какая замечательная деталь — мимическое образование.

Да, именно мимическое. Потому что вслух тогда никто ничего не говорил. Родители в наше время — в ваше уже нет — боялись, что дети что-нибудь лишнее в школе скажут, и будет у них такая же судьба. Мы ведь все выросли без отцов и с боящимися мамами.

Да, конечно, мне было легче — в полудиссидентском мире я рос. Но помню, что пришел я как-то со двора и прочитал родителям стишок: «Как товарищ Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Все страшно испугались и тут же метнули меня спать. Я никогда не верил в советскую систему. Да и система сама меня не любила. Как-то чувствовался этот особый нос советской власти, который сразу распознавал — кто свой, кто чужой.

У меня тоже были проблемы в университете. Я училась на мехмате, но проблемы у меня были только c зачетами по диамату и «научному коммунизму».

А как вы с таким огромным гуманитарным интересом, таким большим историческим любопытством очутились на мехмате?

Очень просто. Я кончала школу в 1956 году. А до этого, когда в девятом классе училась, ходила на день открытых дверей в МГУ — в старое здание на Манеже. Конечно, я собиралась поступать на истфак, или на филфак, или на журфак. Но те, кто вел эти «открытые двери», — аспиранты или молодые преподаватели — были, очевидно, политически проверенные. Я шла в храм науки, а попала на политинформацию. И в одном месте, и во втором, и в третьем. Это было так тоскливо! Плюс 1956 год, XX съезд, — и я поняла, что на этих специальностях никуда никогда пути не будет, если не вступишь в партию, а вступать в нее я не собиралась, и это мне в 1956-м было ясно совершенно. А раз не буду вступать, то что? Учителем в школе я тогда быть не хотела. А математику я очень любила — в основном за ее необыкновенную красоту — и в математический кружок университетский тоже ходила. И я решила идти на мехмат, потому что там не будут загонять в партию. И я никогда не пожалела, что кончила мехмат. Как и Александр Исаевич, который кончил физмат, и математика его не раз спасала. Не говоря о том, что из того круга у нас осталось много друзей.

Но ведь сложно учиться девочке на мехмате.

Мне не было сложно. И внучка моя 16-летняя учится сейчас в Физтехе на ФИВТе — это факультет инноваций и высоких технологий, там девочек совсем мало.

Эх, способные вы, эсеры! Но как вы все-таки жили с Александром Исаевичем? Это была счастливая жизнь или напряженная? Просто — к сожалению, или к счастью, не знаю — создался образ сурового старца.

Ну здрасьте! Старцем уже он стал под конец! Но, конечно, образ создался суровый. Ведь жизнь была трудная, напряженная. В любой момент могли нагрянуть, и потому заранее нужно было думать, как и где работу прятать. Это не весело, это накладывает отпечаток. К себе он был суров, это верно. Вид у него, может, был суровый именно поэтому. И когда был на людях, он поддерживал — не все же друзья! — образ замкнутого человека. Но между собой мы шутили, спорили, смеялись. Например, такой был постоянный спор: он был «принципиальный провинциал», не любил Москву, считал, что Москва жирует, когда все голодают, и так далее. Всегда очень снобистски относился к Москве. И всегда меня очень этим доводил. И до того довел, что я однажды очень рассердилась и сказала: «Ну что ты ко мне привязался! Пойми, Москва — это моя Рязань». И он вдруг понял, что имеют право москвичи любить свой город так же, как рязанцы свою Рязань. В общем, обстоятельства нашей жизни были трудными, но жить вместе нам трудно не было.

Как он писал? Ведь все эти маленькие карандашики, бисерные буковки...

Знаете, почерк у него был мелким от природы. Даже детские его писания в 8-9 лет — это все довольно мелко для мальчика. И позже, конечно, он почерк не распускал, не позволял ему стать крупнее, просто потому, что, чем мельче пишешь, тем меньше кубических сантиметров, которые надо прятать. Потом, когда он в ссылке купил фотоаппарат, то фотографировал листы рукописи и сжигал их, к сожалению, — ведь кадрик пленки занимает меньше места, чем лист бумаги, легче хранить. Поэтому рукописи самых первых вещей, написанных в ссылке, у нас не сохранились.

А сколько часов он работал в день?

Много. Он был ранний человек, вставал всегда рано. И работал не меньше шестнадцати часов в день. В последние годы — когда он стал старцем, как вы его назвали, — жаловался, что уже не может работать больше восьми часов. Работал до последнего дня. Я храню на его столе листочки, написанные им в последний день, — от солнца закрываю. Да, он работал много, прерывался только на еду, а во время еды слушал новости. Завтракали всегда отдельно — он один, я с детьми. Но завтрак — просто кофе. Ланч — мы с ним вдвоем. Обед — вся семья вместе. У нас висело кольцо над гаражом, и дети обожали свой баскетбол. Но при этом знали, что до двух часов дня нельзя шуметь и лупить мячом — отец пишет. А после двух можно. Потому что тогда он уже не пишет, а работает над материалами — читает, слушает, думает.

Его работа — это безумное желание пробиться через ложь, через пустоту, через немоту, свидетельствовать.

Нет, не так. Начиналось все без всякой мысли пробиться. Наоборот, не пробиться, а закопаться так глубоко, чтобы ни у кого и мысли не было, что он что-то там пишет. Учитель математики, астрономии и физики — все! Он скрывал сам факт того, что пишет. Потому что была полнейшая убежденность — при жизни ни одна его строка напечатана не будет. Он не писал для публикаций. Он писал, чтобы сохранилось, — как бутылку в океан бросал. И если бы не началась оттепель, то так бы и получилось. Он рискнул с «Иваном Денисовичем». Но «В круге первом» был написан раньше. А «Архипелаг» он начал еще в 1958-м. Начал и отставил, потому что понял, что личного его опыта и опыта его друзей не хватает. Он его отложил, спрятал. А после «Ивана Денисовича» на него обрушился ливень звонков, писем, людей, которые говорили: браток, вот у тебя такой лагерь, а у нас такой, давай расскажу. Появилась масса свидетельств: кто-то слал воспоминания своих уже умерших родителей, кто-то рассказывал сам, кто-то писал письма, кто-то боялся писать и звал к себе, чтобы поговорить. В общем, это несколько больших коробок, то, что удалось сохранить. Сейчас готовится комментируемое издание «Архипелага» — и мы комментаторам отдали все эти коробки со свидетельствами, чтобы они, ссылаясь, видели, что каждый эпизод на что-то опирается.

А когда Александр Исаевич начал думать о переустройстве? Когда он вышел на философское осмысление всего? Понимаете, одно дело вскрыть эту систему, и совершенно иной шаг попробовать это осмыслить…

Дело в том, что Александр Исаевич действительно постепенно стал сознательным врагом советской власти и считал, что этот режим преступный, античеловеческий. Скажем, Шаламов не был в принципе против советской власти. То есть он был, конечно, против каннибалов, но нынешние комментаторы на сайте КПРФ и других сайтах так и пишут: почитайте Шаламова, кто там у него сидел на Колыме, почитайте — там сидели проститутки, воры, грабители, убийцы, насильники, — так всем им там и место! Но и Солженицын в юности был ленинцем — сохранились тетрадки, где он Плеханова конспектировал, — но никогда сталинцем. Он рассказывал, как в детстве читал о процессах 1930-х годов: раскрывал газету «Известия», которая была больше, чем он сам в 12 лет, и читал ее, лежа на полу, чувствуя фальшь и ложь. Сталина он не принимал. Но был ленинцем самым что ни на есть убежденным. Однако в Бутырке сидели зэки постарше и поумнее его. Там были и те, кто боролся сперва с царской властью, а затем выступал против порядка, который устроили большевики. Эти споры, в которых он пытался защищать ленинское знамя, а старики показывали, что оно было изначально фальшивое, были его университеты.

Александр Солженицын

Фото предоставлено музеем-заповедником «Царицыно»