Неудачник, который любил лис‑оборотней

Александр Сторожук — о Пу Сун‑лине, самом фантастическом писателе Старого Китая

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Первым делом должен спросить: в рассказах Пу Сун-лина меня завораживает ощущение человеческой податливости и безволия — людей в них мотает из стороны в сторону, как воздушного змея. Об этом не раз пишет и переводчик Алексеев: что «двуногий царь природы начинает сомневаться в своем властительстве», что природа управляет им с «неумолимой непостижимостью». Насколько такая позиция близка китайской литературе о необычайном в целом и насколько ее можно приписать видению самого Ляо Чжая? Стоит ли связывать ее с эпохой природных бедствий и народных восстаний, на которую пришлось взросление писателя?

— У Ляо Чжая есть целый ряд произведений, где природа не персонифицирована, она выступает именно как природа. Это рассказы о наводнениях, землетрясениях и тому подобных безобразиях. Человек в них естественным образом оказывается абсолютно беспомощным существом. Вот тряхануло, а что он может сделать, кроме как выскочить, не помня себя, и бегать по улице в чем мать родила? Пу Сун-лин это описывает: вот, мол, какие люди забавные. Причем сам он точно так же бегал по улицам, обезумев от страха, и уже потом все это записал. Еще природа может описываться как неумолимость некоего явления — хода времени, например. Однако здесь... здесь вопрос решается по-разному.

В одних новеллах человек бессилен, а в других он преодолевает даже силу времени — правда, с помощью разных сверхъестественных помощников. Время начинает течь вспять, и он выглядит как подросток, в то время как его внуки становятся стариками. Все считают его внуком собственных внуков, он сочетается браком с волшебной феей, а внуки его (смеется)... сами требуют ухода. Бывает, что благодаря силе своего духа, своей сконцентрированной воле человек умудряется выстоять, выйти победителем. Воспринимается ли это Пу Сун-лином как необыкновенно редкая возможность? Да, безусловно, но все-таки именно как возможность.

Величие человеческого духа у Пу Сун-лина безгранично, но в то же время безгранично падение человека вниз, в полное ничто. И то и другое показывается в его новеллах очень выпукло, и если первым он восхищается, то низость человеческого падения вызывает у него настоящий ужас. Временами он не может сдержать своих чувств и пишет в послесловии [новеллы Пу Сун-лина обыкновенно сопровождаются краткими послесловиями. — П. Ж.]: мол, когда я об этом читал, плакал, и над следующим рассказом тоже плакал... Что ж я за скотина такая, все реву да реву.

Если угодно, вся содержательная часть «Странных историй из кабинета неудачника» — это описания того, что заставило Пу Сун-лина испытать необыкновенно сильные переживания: отвращение, удивление, благоговение, восторг. К сочинению новелл его подталкивает некая очень яркая эмоция, поэтому природа в них зачастую выглядит как некая необоримая сила. Однако есть новеллы, в которых выдающийся человек (иногда это прекрасная девушка) с помощью сокровищ своей души ухитряется повернуть вспять и природу, и время, и все что угодно.

Александр Сторожук. Фото из личного архива

Александр Сторожук. Фото из личного архива

— Кем был Пу Сун-лин? В какое время он жил?

— Годы его жизни — 1640–1715, а биография Пу Сун-лина проста и незамысловата. Ее можно описать одним предложением: очень хотел служить, но ничего не вышло.

Среди китайских текстов есть так называемые нянпу (погодичные хроники) — когда берется какой-нибудь год и объясняется, что в этот год произошло с предметом исследования и что происходило вообще. Уже довольно давно, в 1993 году, я писал работу про великого танского поэта Юань Чжэня, сегодня незаслуженно забытого, а у покойного ныне выдающегося востоковеда Льва Николаевича Меньшикова имелась книга, в которой было собрано множество нянпу разных замечательных китайских людей. Про интернет тогда мало кто слышал, общедоступные ксероксы появились позже, и я сидел и переписывал оттуда все, что касалось Юань Чжэня. На это у меня ушло три месяца каждодневной работы, получилась толстенная тетрадь, и в ней были лишь очень краткие сведения о Юань Чжэне.

Существует и погодичная хроника Пу Сун-лина, автор которой себя не жалел: все, что хоть как-то касалось Пу Сун-лина, туда вошло. По большей части выглядит это так: «год такой-то, император сделал то и то, война была там и сям; Пу Сун-лину 15 лет», и дальше: «подавлено такое-то восстание, было то и се; Пу Сун-лину в этот год 16». И несмотря на это, в книге всего лишь 62 страницы. Автор собрал там все, что можно — но собирать было нечего, потому что, когда Пу Сун-лин умер, его имя было известно лишь его друзьям и родственникам. И больше никому.

Когда ему исполнилось 73 года, он дослужился до звания «выдающегося студента» — это означало, что он имеет право без экзаменов поступить в училище Гоцзыцзянь и готовиться там к сдаче экзамена на чиновничий пост. Но ему было уже немножко все равно. Поступать он не стал, пребывая тогда в жутко удрученном состоянии — у него умерла любимая жена. У них были удивительно нежные и трепетные отношения, которые отнюдь не сводились к романтической истории времен далекой юности.

Дело в том, что в год рождения Пу Сун-лина разразился дикий голод и была страшная засуха, не уродилось вообще ничего. Голод особенно свирепствовал в родной Пу Сун-лину провинции Шаньдун. Он был такой (я ничего не придумываю, так написано в исторических хрониках), что люди выкапывали и ели трупы, с деревьев обглодали всю кору — словом, ад кромешный. Такая разруха царила на большей части Китая не один год и не два. Позже это привело к народным восстаниям и крестьянской войне под предводительством Ли Цзы-чэня, а также сказалось на истории со сменой династии и призванием маньчжуров.

Семья Пу Сун-лина очень гордилась тем, что среди их родственников имелся один казеннокоштный студент, которому платили стипендию из государственных средств. Однако чиновников в семье не было: дед и отец шли по коммерческой линии, возможности кормиться за казенный счет не представлялось: нужно было выживать — вот только как, когда в стране творятся такие дела? Непонятно, удалось ли бы семье Пу Сун-лина выжить, если бы не его удачный брак.

Когда Пу Сун-лину было около 16 лет, один богатый и влиятельный человек из его деревни согласился выдать за него свою дочь, что стало спасением для всей семьи. Брак оказался удивительно счастливым, и, когда его супруга в 1713 году умерла, Пу Сун-лин впал в черную депрессию и умер меньше чем через два года, сидя у окошка.

В юности он проявлял большие способности к учению, имел фантастическую память и чувство стиля. Никто, конечно, не сомневался, что он не только станет чиновником, но и пробьется очень, очень высоко. Однако оказалось, что это невозможно: Пу Сун-лин провалил экзамены — ему претило восьмичленное сочинение, которое нужно было сдавать. Попытки сдать экзамен на чиновничий пост Пу Сун-лин предпринимал на протяжении всей жизни, то ли пять, то ли шесть раз, но так его и не сдал.

Жил он за счет репетиторства. Многие из учеников Пу Сун-лина сдавали экзамены и на первую степень, и на вторую, и на третью... Один его друг, получив степень цзиньши и назначение в провинцию Цзянсу, пригласил Пу Сун-лина с собой в качестве секретаря. Это было удивительное путешествие, первое и последнее в его жизни, шел 1670 год. Он никогда не покидал родной провинции Шаньдун, и вот наконец единственный раз проехался по стране! Впечатлений была масса.

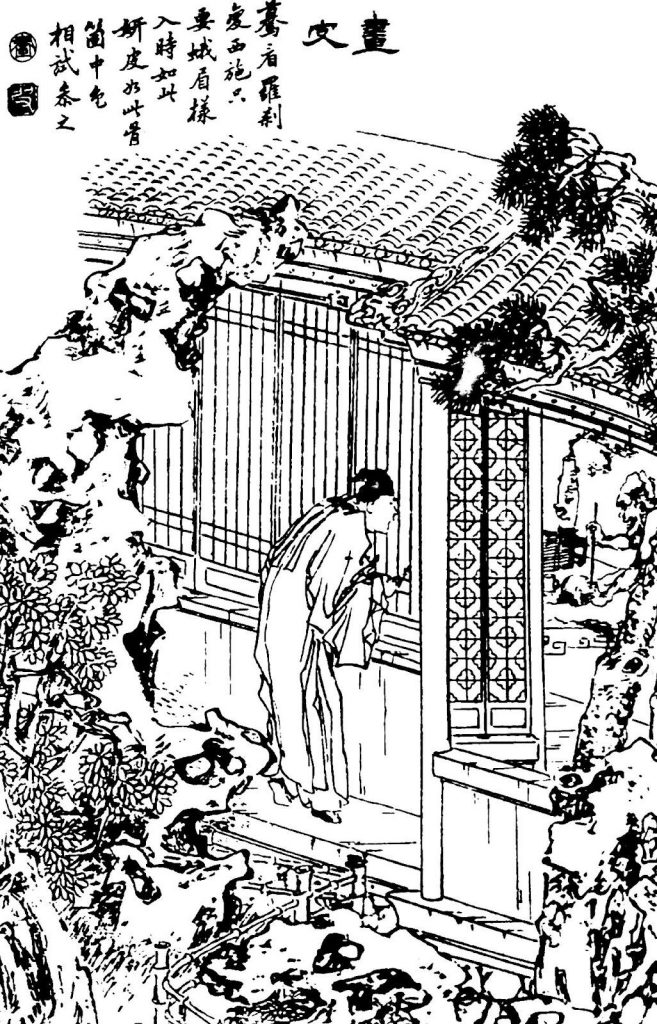

Иллюстрация к новелле «Разрисованная кожа»

Иллюстрация к новелле «Разрисованная кожа»

— В авторском предисловии к «Странным историям...» Пу Сун-лин упоминает о «коротковолосых пределах» (так тогда называли юг Китая) и называет их обителью всяческих наваждений, див и чудес. Это поездка по стране так на него повлияла?

— Дело в том, что он был в провинции Цзянсу, то есть на очень умеренном юге, а не на том, который подразумевался под «коротковолосыми пределами». Цзянсу снабдила его своими историями о необычайном, но южнее Пу Сун-лин никогда не бывал и описывал эти места с чужих слов. В Цзянсу еще не так много не-ханьских жителей, а вот отправься он в Хайнань, Гуандун, Юннань — попал бы в совершенно иноязычную, инокультурную среду... Впрочем, юг для Пу Сун-лина — не конкретное географическое понятие, а страна чудес, где обитают необычайные существа и растут диковинные растения.

— Такой славой юг обязан в том числе своей не-ханьскости и инокультурности?

— Не только. Там совершенно другая природа, не бывает холодных зим, там водятся другие животные и рыбы. Еще совсем другая кухня там. Чиновники на юге одеваются так же, как везде, но местные — совершенно иначе. В общем, там другое абсолютно все. На юге происходит очень много чудес.

Во втором томе Пу Сун-лин описывает несколько чудесных стран, расположенных на юге. Например, страну ракшасов — в ней живут люди, страшные до предела, но чем они страшнее, тем большим почетом пользуются в своей стране. Карьера у них делается не с помощью образованности или талантов, а за счет страхолюдства: чем ты страхолюднее, тем легче тебе жить. Новелла эта называется «Ракшасский морской базар», и это, конечно, сатира — высмеивается общество, в котором во главу угла ставится некий нелепый принцип. Другой большой и очень подробный рассказ посвящен стране якшей, страшных и грозных чудовищ, однако он в конце концов сводится к нескольким фразам из разговорного китайского, где якшей называли взбалмошную злую жену: вся эта длинная история была написана ради этой игры слов...

— Ради панчлайна.

— Совершенно верно, но это частности. У Пу Сун-лина много отсылок к необыкновенным вещам, которые происходят на юге. На юге можно раздобыть удивительное оружие — например, клинок, поражающий всех демонов. Южные растения обладают необыкновенными свойствами. Путешествуя по югу, человек встречается со странными духами, которые что-то ему предсказывают. Там сильна тема моря и воды: всяческие рыбаки, происшествия на морях, озерах и реках, по которым на север приплывают разные существа...

Тема юга очень древняя. В южном море расположен остров Пэнлай, где живут бессмертные. В южном море живет главный дракон, Сагара-Нагараджа [король драконов в махаянском буддизме. — П. Ж.]. Там находилось самое удивительное государственное образование в Древнем Китае — княжество Чу, позже захваченное и ассимилированное северянами. Именно из княжества Чу происходит даосизм. А буддизм происходит из Индии, но шел к китайцам тоже через юг...

— Еще один биографический вопрос: провалив экзамены, Пу Сун-лин всю жизнь репетиторствовал — а каков тогда был статус репетитора? По всей видимости, он, называвший себя неудачником, считал это занятие глубоко недостойным?

— Видите ли, у меня не было возможности поговорить с Пу Сун-лином и спросить, что он об этом думал. Репетиторы в Старом Китае ощущали себя по-разному, и в самом репетиторском деле, конечно, ничего унизительного не было. Этим занимался, например, Ду Фу, и в истории литературы неоднократно встречаются случаи, когда кто-нибудь проваливает экзамены и репетиторствует, пока готовится к пересдаче.

Однако тут есть два неприятных момента. Во-первых, ты занимаешься негосударственной работой, а человек конфуцианского воспитания видел свое призвание в служении стране и государю. Но когда ты фрилансишь, ты не...

— Ты не сосуд государственности.

— Да, ты не связан с государством, не являешься его частью — и это неприятно.

— А второе?

— А второе проистекает из первого — ты лишен возможности влиять на политику, на ход управления, даже на уровне своей деревни. Кстати говоря, этот внутренний конфликт часто встречается у Пу Сун-лина. Человек готовится к государственной службе — учится, учится, заваливает экзамен, и папа-купец ему говорит: «Знаешь что, сынок, ты вот классиков наизусть зубришь, но классиков есть нельзя — в холодную зиму они тебя не обогреют и от солнца не защитят. Давай-ка кончай маяться дурью, я рыбу продаю, и ты продавай». Тогда он начинает продавать рыбу: живет в материальном отношении очень неплохо, имеет уважение в деревне, и все же его такая ситуация угнетает, но дело не в том, что он продает рыбу, а в том, что занимается не тем, чем должен по своему конфуцианскому мироощущению. Вот о каком недовольстве можно здесь говорить.

— Поэтому китайские критики называли сборник Пу Сун-лина «Книгой сиротливой досады»?

— Да, потому что человек, который должен по своему таланту давным-давно быть в первых лицах государства, торчит в абсолютной дыре, никому не нужный, зарабатывает на жизнь частными уроками, а талант свой употребляет для написания небылиц.

— Писал ли Пу Сун-лин что-нибудь еще?

— Полное собрание его сочинений — это три здоровенных тома, каждый из которых нужно держать двумя руками. Первый том составляют «Странные истории...», второй — стихи, а третий — пьесы и всякая всячина (чего он только не писал: и пояснения к крестьянскому календарю, и народные лечебники, и много чего еще). Мы знаем только его новеллы, да и китайцы тоже, а о двух других томах в курсе лишь специалисты.

— Как появился свод «Странных историй...»?

— Как и все литераторы, Пу Сун-лин обменивался с друзьями автографами. Напишет что-нибудь, пошлет с дарственной надписью и просит, чтобы те в качестве ответного дара ему присылали истории о необычайном, которые на слуху там, где они живут и служат. Эти истории он обрабатывал, переосмысливал, писал на их основе новые рассказы, опять рассылал — и снова просил историй в ответ. В результате ему удалось собрать огромное количество фольклорных сюжетов.

Впрочем, далеко не только фольклорных: если внимательно присмотреться, там есть сюжеты, заимствованные из классической литературы предыдущих эпох, причем автор совершенно никак не маскирует, но, наоборот, подчеркивает эту преемственность.

Один из сюжетов повествует о душе, которая путешествовала сама по себе, жила и завела семью, детей рожала — потом оказалось, что это не девушка вовсе, но только душа, а тело лежит в коме, и непонятно что с ним делать. Этот сюжет известен нам по новелле «Записи об отделившейся душе» танского литератора Чэнь Сюань-ю.

Другой сюжет рассказывает о том, как некий студент уснул и увидел во сне свою будущую жизнь: вот он стал чиновником, несколько раз чуть не угодил на плаху, потом разбогател, сам император к его мнению прислушивается. Тут он просыпается и понимает, что его стремления — суета и блажь, на самом же деле никому ничего не нужно. Это тоже одна из танских новелл, из «Записей о случившемся в изголовье» Шэнь Цзи-цзи — свой вариант Пу Сун-лин считает ее продолжением.

— Главные действующие лица в новеллах Ляо Чжая почти всегда студенты. Чем это можно объяснить? Связано ли это с тем, что он всю жизнь провел, общаясь со студентами, или же дело в самой фигуре студента, молодого и неопытного?

— Видите ли, почему-то читатели думают, что ляочжаевский студент непременно юн, но среди них встречаются очень даже немолодые люди. Не уверен, что правильно называть их студентами: в оригинале употребляется понятие «шэн», которое я предпочитаю переводить как «книжник». Студент — это все-таки официальный статус: были такие казеннокоштные студенты, которые получали государственную стипендию. А многие из «шэнов» никаких денег не получали и зачастую даже студентами не числились: они просто стремились сдать экзамены, пока семья содержала их материально. Так что «шэн» — это тот, кто занимается книжной ученостью и пробует себя в этом статусе выразить.

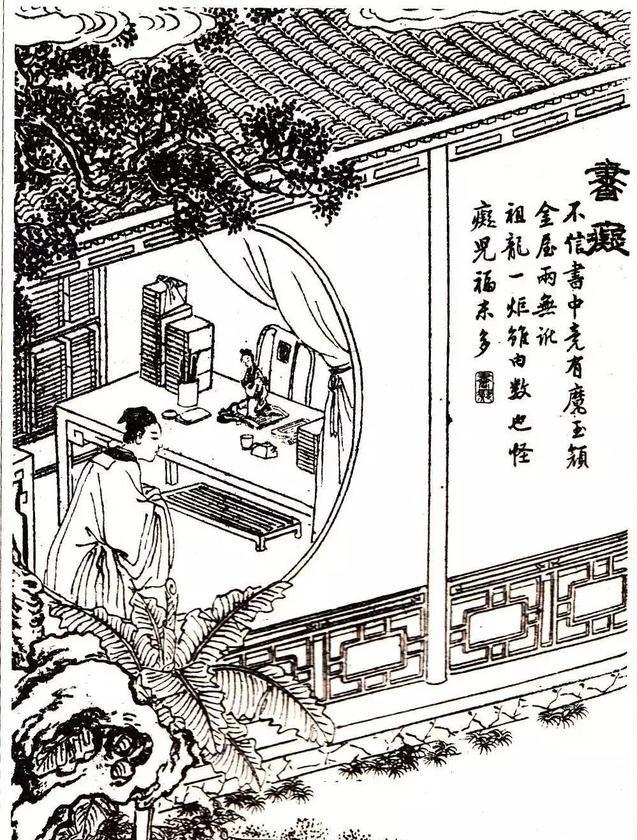

Иллюстрация к новелле «Студент Лэн»

Иллюстрация к новелле «Студент Лэн»

— Почему же именно они стали героями Пу Сун-лина, а не чиновники или, скажем, торговцы?

— Встречаются у него и государственные лица, и купцы, и циркачи — кто угодно. Однако чиновник целыми днями загружен чиновничьей работой, рутинной, тяжелой и однообразной. Заклинатель змей с утра до вечера должен с этими змеями выступать, иначе ему нечего будет есть. В этом плане книжник гораздо свободнее: у него есть время и возможность куда-нибудь съездить, что-то предпринять, поискать приключений.

— У Пу Сун-лина легко заметить несколько ярко выраженных сюжетных типов: истории с лисами-оборотнями, монахами-волшебниками, людьми необычайных способностей или умений...

— Если всерьез рассматривать типологию сюжетов «Ляо Чжая», то там еще много всего есть, например, истории о путешественниках, о хитроумных судьях, распутывающих всяческие детективные дела, о разных чудиках со странными пристрастиями: один змей жрал живых, другой в футбол играл — и вся новелла, в которой герои побеждают нечисть, связана с его умением играть в футбол. Можно найти с десяток таких сюжетных типов. Но зачем? Видите ли, Пу Сун-лину не очень важно, про лису эта история или про колбасу. Она прежде всего о человеке, оказавшемся в странных, удивительных обстоятельствах, а что именно стало их первопричиной — лисы ли, землетрясение или повышение налогов — особого значения не имеет.

— Тем не менее интересно, была ли вся эта разнообразная небывальщина маргинальной темой для конфуцианца и ученого мужа Пу Сун-лина?

— Почти в то же самое время другой конфуцианец, Юань Мэй, пишет еще более объемный сборник новелл: если в «Ляо Чжае» их 497, то у Юань Мэя — около полутора тысяч. Называется этот сборник «Цзы бу юй», что буквально означает «О чем не говорил Конфуций».

— Интересно...

— Конфуций не говорил о сверхъестественном, а у Юань Мэя весь сборник как раз об этом; известны и другие подобные своды цинского времени. Видите ли, эти тексты писались из совершенно других соображений, нежели конфуцианский ритуальный нарратив. Сам Пу Сун-лин сравнивает себя с Су Дун-по [знаменитый поэт и ученый XI в. — П. Ж.] — тот, мол, любил истории о необычайном, и я тоже люблю. Однако Су Дун-по любил истории о необычайном не в том смысле, как сейчас любят фэнтезийные истории про летающих полулюдей-полубогов со своей вселенной и государствами — он имел большой интерес к чань-буддизму. У него был друг, чаньский наставник Фо-инь, с которым они постоянно спорили о человеческой природе и том, как она себя проявляет в необычных обстоятельствах. Су Дун-по был очень искусен в описании тончайших черт человеческой натуры, и то же самое можно сказать о Пу Сун-лине. Интересные обстоятельства — внешняя форма, которая позволяет человеческой натуре раскрыться.

— Если Пу Сун-лин умер в безвестности, то когда китайцы открыли для себя «Ляо Чжая»?

— Как это часто бывает, когда человека не стало, все сразу сказали: «Ох, жалость-то какая, какие же хорошие штуки он писал». И начали эти новеллы потихоньку объединять: у меня есть пять, у тебя десять... Первое полное на тот момент рукописное собрание, известное как Чжусюэчжайское, появляется в 1751 году. Его назвали так в честь павильона, где эти новеллы переписывали — «Чжу-сюэ чжай», дословно «Павильон, где выковывают снежинки»: один литератор любил изысканные выражения и так вот назвал свою дачу.

На основе Чжусюэчжайского свода в 1766 году выходит первое печатное издание в печатне Цинкэтин. Они по-разному организованы: Чжусюэчжайское — в 12 цзюанях (свитках), Цинкэтинское — в 16, с них все и началось.

К концу XIX века Ляо Чжай — уже не какой-то там давным-давно умерший «выдающийся студент» (и похороненный, кстати говоря, в могиле своей жены), а огромное имя в китайской литературе. Выходят десятки самых разных изданий — больших, маленьких, с комментариями и без, с иллюстрациями... Буквально каждое слово и каждое словосочетание у Ляо Чжая — это скрытая цитата, аллюзия, отсылка к классике. Он любил эксперименты с языком. Для него характерна особенная ритмическая организация текста: прямая речь может передаваться ритмической прозой, затем переходить в стихи и возвращаться к повествованию. У него был изысканный слог, порой ему удавалось почти невозможное — например, передать просторечный говор на классическом литературном языке вэньянь. Предельно архаичные обороты у него соседствовали с современными и даже диалектными словами. У него был своеобразный юмор — и в этом насмешливом повествовании мог вдруг возникнуть накал страстей, героический пафос. Образованным китайцам, конечно, тогда это все безумно нравилось.

В 1886 году выходит шикарное издание «Ляо Чжая». Хозяин печатни приглашает художников, которые рисуют по гравюре к каждой новелле, а также литераторов, которые пишут к ним семисловные четверостишия. Книгу печатают на так называемой ватной бумаге — если смотреть на просвет, кажется, что у нее хлопья внутри. Бумага эта сохраняет свои свойства и сейчас, 150 лет спустя. Никто даже не думал о коммерческом успехе — хозяин печатни был самым богатым человеком Китая, и ему было в общем-то все равно, принесет эта книжка доход или нет. Ему просто хотелось сделать хорошее издание.

— Кем был этот богатейший человек Китая?

— Его звали Сюй Жунь. Выходец из Гуаньдуна, из сказочно богатой торговой семьи, он занимался торговлей, биржевым делом и производством. При этом он получил хорошее образование и всегда старался быть близок к высокой словесности. В год выхода «Ляо Чжая» его печатня выпускает удивительную вещь — словарь рифм в 60 томах. Кто может воспользоваться таким словарем? Только очень высокообразованные люди.

— Как открывал для себя Пу Сун-лина китайский народ, неспособный читать высокую прозу?

— Те, кто не умел читать, знали сюжеты «Ляо Чжая» в народном изложении. Сказители на улицах рассказывали и показывали их в лицах, ставились народные пьесы, актеры разыгрывали эти истории с песнями и плясками. Вскоре наиболее известные новеллы стали переводить на разговорный язык. Конечно, магия слова и все эти изыски терялись, оставалась только история, рассказанная по-простому, да еще и с моралью: герой плохо себя вел — его на том свете покарали, хорошо себя вел — стал чиновником. Ляо Чжай был на слуху, поэтому вполне естественно, что в конце XIX века решили взяться за его переводы. И взялись.

— Какова история русскоязычных переводов?

— В России Пу Сун-лин известен благодаря переводам Василия Михайловича Алексеева, однако это не исключительно его вотчина — попыток переложить эти новеллы было много.

Первый перевод выходит в печати аж в 1878 году, в газете «Новости». Там его публикует Николай Иванович Монастырев — замечательный знаток Китая, который прожил всего 30 лет, но первым начал переводить на русский конфуцианских классиков. «Новости» читали все, это была газета с огромным тиражом и популярностью, а на пятой полосе там публиковалась всякая ерунда: истории для домохозяек, святочные рассказы. Как раз там напечатал свой перевод Монастырев.

Это был перевод новеллы «Водяной бадьян» — у него она называется «Ядовитая трава». Жуткая новелла. Трава с таким названием действительно есть, очень ядовитая, но в России она не растет. Достаточно съесть ее зернышко, и тебя могут не спасти. В микроскопических дозах ее добавляют в народные китайские снадобья.

Существовало поверье, что дух водяного бадьяна хочет получить твою душу, посадить тебя на свое место, и дальше у него появится возможность получить нормальное перерождение. Чем больше народа он отравит, тем лучше ему дальше существовать. Такая история, что закачаешься. И вот Монастырев публикует свой перевод в самой известной газете того времени, и вроде должен бы начаться бум, ну или во всяком случае хоть какой-то фидбек предполагается, но не происходит вообще ничего.

Потом выходит перевод другой новеллы под редакций некоего Смирнова. Непонятно, лег ли в основу подстрочник или устный пересказ, но результат был далек от оригинала как луна.

Затем появились переводы востоковедов при Кяхтинском отделении Русского географического общества, а следом за ними — работы замечательных китаистов, работавших на КВЖД. Прежде всего это Ипполит Гаврилович Баранов — фантастически одаренный человек и поразительный знаток Китая, как и Федор Федотович Даниленко и Павел Васильевич Шкуркин. Эти люди очень много сделали для китаистики. К сожалению, сегодня они несправедливо забыты.

Все вышеперечисленные переводы выходят в полной тишине. Почему — вопрос риторический: очевидно, не получалось еще изложить все так, чтобы читатель не только понял, кто кого убил, но и прочувствовал бы колорит этого текста. Тогда еще никому не удавалось ничего придумать с точки зрения формы.

Попробуйте, к примеру, прочесть «Телемахиду» Тредиаковского — получите много экспириенса и левел-ап. Василий Кириллович был гением своего времени, но тогда никому и в голову не приходило перекладывать силлабический стих силлаботонически. Так прямо и передавали, да еще и на церковно-славянский манер: «Чудище, обло, озорно, огромно, с тризевной и — лаей...» — Тредиаковский так писал не потому, что внутри себя так слышал, а потому что подражал классикам.

Схожим образом обстояли дела и с китайским языком — лишь много позже выработались основы стиля и формы, и во многом это заслуга Василия Михайловича Алексеева. Сейчас принципы его работы стали нормой и эталоном, но тогда это было внове.

Во-первых, как быть с огромным количеством отсылок и устойчивых выражений? Если ставить их все в кавычки, то получится нескончаемый поток кавычек и будет неясно, где начинаются одни и заканчиваются другие. Алексеев решает маркировать отсылки в тексте так же, как они маркируются в сознании образованного читателя — тот видит цитату и не пытается переводить ее буквально, по иероглифам. Поскольку мы воспринимаем цитаты отдельно, Алексеев предложил маркировать их вводными оборотами: «Как говорят», «Что называется», «Скажем общо» и проч. И действительно — после «Как говорится» что угодно может быть написано, мы уже это за чистую монету не примем.

Во-вторых, Василий Михайлович предлагает передавать намеренно архаичный язык Пу Сун-лина таким, если угодно, сознательно состаренным языком. Однако речь, конечно, не о непонятном языке берестяных грамот, но о стилизации, скажем, под XVIII век — причем вперемешку с современными выражениями, как в оригинале. Кроме того, нужно было отразить структуру оригинала так, чтобы при этом текст адекватно звучал по-русски... Все эти принципы он сформулировал.

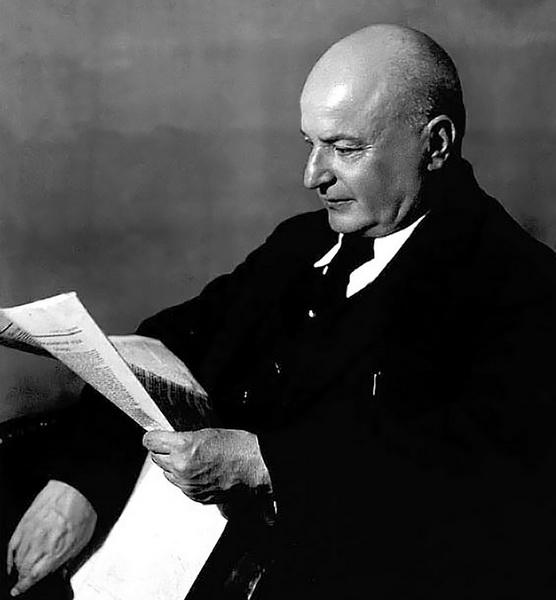

Алексеев начал с небольшой выборки: отобрал новеллы, имевшие отношение к лисам-оборотням, которые ему нравились, и в результате в 1922 году вышла книга «Лисьи чары». Ее открывает большое предисловие Алексеева, где он представляет «Ляо Чжая» русскоязычному читателю и излагает основные принципы перевода, как он их понимал. Через год выходит следующий сборник — «Монахи-волшебники». Затем оказывается, что у Пу Сун-лина много такого, что ни в одну ячейку не помещается, поэтому в 1928 году выходит сборник «Странные истории». Четвертый и последний сборник вышел в 1937 году — он назывался «Рассказы о людях необычайных».

Однако последнее, что успел сделать Алексеев — в 1949 году он перевел новеллу «Зрачки-человечки беседовали», которая вошла в первый том нашего сборника. Через два года жизненный путь Василия Михайловича завершился.

Василий Михайлович Алексеев (1881–1951)

Василий Михайлович Алексеев (1881–1951)

— Что происходит с наследием Пу Сун-лина в наши дни?

— Когда началась эпоха кино, а следом и телевидения, появилось безумное количество экранизаций, в том числе телесериалов. А сейчас есть много компьютерных игр по мотивам «Странных историй», однако к Пу Сун-лину они прямого отношения все же не имеют...

— Еще вспоминается роман Мо Яня «Устал рождаться и умирать», также отсылающий к новеллам Ляо Чжая.

— Видите ли, Мо Янь — тоже шаньдунец. В своей нобелевской речи он говорит, что в его родных местах жил когда-то великий рассказчик по имени Пу Сун-лин и что всю жизнь Мо Янь стремился соответствовать высочайшей планке, которую тот задал. В романе «Устал рождаться и умирать» есть отсылки к новеллам Пу Сун-лина, а в основу сюжета легла ляочжаевская история «Три жизни».

Однако среди современных писателей далеко не один Мо Янь испытал влияние Пу Сун-лина, и в том числе это касается некоторых русских авторов конца ХХ века. Есть совершенно очевидные примеры: скажем, романы Виктора Пелевина или Хольм ван Зайчик с его «Делом лис-оборотней». Кстати, Игорь Алимов написал также сборник новелл под названием «О чем не говорил Пу Сун-лин». Есть и совсем далекие от востоковедения писатели: к примеру, Михаил Успенский с его трилогией о Жихаре, один из главных персонажей которой — странствующий монах Лю, абсолютно пусунлиновский герой, даже чисто стилистически. Так что влияние Пу Сун-лина — феномен масштабный и все-таки до сих пор не очень хорошо нам понятный. Поэтому будет очень неплохо, если нам удастся перевести весь свод его новелл. Надеюсь, мы справимся.