«Ленин верит только в политическое решение в отношении метафизики»

Владимира Ленина как писателя изучает философ Борис Гройс

Можно ли назвать Ленина писателем и почему он никогда не пытался польстить публике? За что Ленин терпеть не мог авангард и любил наивную прозу Николая Чернышевского? В честь 150-летия со дня рождения вождя мировой революции Иван Напреенко обсудил с Борисом Гройсом эти и другие важные вопросы.

Иван Напреенко: Жижек считает Ленина философом, Данилкин смотрит на него как на путешественника. Насколько удобен и логичен взгляд на Ленина как на писателя?

Борис Гройс: Возможно, логичен. Но тут проблема с русским языком, потому что в русской традиции писатель — это человек, который пишет нарративную прозу, рассказывает истории. Это вообще распространенное употребление слова «писатель», но мне кажется, что в русском языке больше, чем в других. Например, во французской, английской и немецкой традиции эссеист — это тоже писатель. В России это не так. Философская, религиозная эссеистика не интегрированы в понятие литературы и писательства так, как на Западе. Это различие очень чувствуется, если смотреть из западной культуры.

Поэтому писатель ли Ленин? Я не знаю. А вот эссеист, писавший на философские и политические темы, — это точно. Я бы назвал его в первую очередь полемистом, потому что все его тексты носят полемический характер, они всегда возражают против чего-то.

Если посмотреть на социалистическую традицию письма, то мы можем видеть традицию утопического письма, то есть проектирования нового общества — иногда во всех его деталях. Есть критическая традиция описания капитализма. Много описательных текстов, особенно в XIX веке, но и в XX тоже. Мы до сих пор пользуемся аналитическими приемами Грамши и Беньямина. Но Ленин всегда был полемистом. Он всегда возбуждается, когда начинает реагировать. Это такой очень реактивный тип письма, он не начинает рассуждение в спокойной ситуации, с желанием что-то проанализировать. Он всегда загорается потому, что хочет возразить.

ИН: У филолога Михаила Вайскопфа, автора книги «Писатель Сталин», есть формулировка: «Ленин умел ненавидеть от великой любви». Эта трактовка отсылает к полемизаторской функции Ленина как того, кто критикует, опираясь на нечто невероятное. То, ради чего можно ненавидеть всех: от прямых идеологических врагов до Некрасова, которого он ценил как крестьянского поэта, допустившего некое уклонение. Он говорит, что Некрасов горько оплакивал свои грехи и публично каялся в них:

Не торговал я лирой, но, бывало,

Когда грозил неумолимый рок,

У лиры звук неверный исторгала

Моя рука...

Ленина перевозбуждает этот «звук неверный» как указание на то, что Некрасов угоднически кается. Насколько важно быть политику литератором такого типа?

БГ: Я не склонен к психологизации и эмоционализации не только Ленина, но и вообще марксизма. Марксизм противостоит психологизации как идеологии, поэтому категории ненависти и любви здесь неприменимы. Маркс с самого начала пишет о том, что те или иные установки индивидуума — политические или культурные — не связаны с его психологией, а связаны с его местом в экономической и социальной структуре общества. Индивидуум манифестирует свою позицию в классовой структуре общества, которую он сам не вполне рефлексирует и с которой он, быть может, даже не был бы согласен, если бы осознал ее. Всякие чувства какого бы то ни было рода не имеют к этому никакого отношения. Это первый момент.

Второй момент связан с тем, как мы понимаем политику вообще. Либеральное понимание политики заключается в том, что политик выражает конкретные интересы каких-то социальных групп, интересы, которые носят материальный, денежный характер. Какая-то группа хочет получить столько-то денег, другая столько-то, и они полемизируют между собой, а потом находят компромисс. Но это не то пониманиe политики, которoe былo у Ленина и, если угодно, у Сталина. Вообще немарксистское понимание политики.

Марксизм понимает цель политики как трансформацию общества из его нынешнего состояния в другое состояние. Это операция, которая базируется на определенной теории: то есть для того, чтобы осуществлять такую политику, нельзя опираться ни на какие конкретные группы, существующие в обществе, потому что они уже задействованы в существующей экономической системе. Даже если вы сочувствуете одной группе и не сочувствуете другой, вы остаетесь в рамках статус-кво, потому что, даже если одна группа получит больше привилегий, а от другой что-то отнимут, в целом в общественных механизмах ничего не изменится. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно преобразовать механизм в целом, а для этого надо дать его теоретическое описание, а также теоретическое описание его возможного перехода в другое состояние. Ленин базировался в своей политике на теории, то есть на определенном представлении о том, как функционирует общество в целом. Это пункт второй.

А третий пункт важен и сегодня. Марксизм и все марксистские авторы и лидеры согласны в одном — общество расколото на классы. В нем нет единства. Единство общества — это то, что предстоит реализовать, если его сделать бесклассовым. Коммунистическое общество может быть единым, но общество таким, как оно есть, единым быть не может, поэтому Ленин всегда выступал против идеи единства здесь и сейчас. В основном его полемика направлена против патриотизма, то есть против представления о том, что мы все единый народ. Это в двух отношениях ложное представление: во-первых, потому что оно игнорирует классовое антагонистическое разделение общества, а разные классы имеют разные интересы, и ничего объединяющего у них нет; во-вторых, эта идея противопоставляет рабочий класс одной страны рабочему классу других стран. Иначе говоря, идея патриотизма проводит разделение между людьми не по тому принципу, по которому проводит это разделение марксизм.

А третий пункт важен и сегодня. Марксизм и все марксистские авторы и лидеры согласны в одном — общество расколото на классы. В нем нет единства. Единство общества — это то, что предстоит реализовать, если его сделать бесклассовым. Коммунистическое общество может быть единым, но общество таким, как оно есть, единым быть не может, поэтому Ленин всегда выступал против идеи единства здесь и сейчас. В основном его полемика направлена против патриотизма, то есть против представления о том, что мы все единый народ. Это в двух отношениях ложное представление: во-первых, потому что оно игнорирует классовое антагонистическое разделение общества, а разные классы имеют разные интересы, и ничего объединяющего у них нет; во-вторых, эта идея противопоставляет рабочий класс одной страны рабочему классу других стран. Иначе говоря, идея патриотизма проводит разделение между людьми не по тому принципу, по которому проводит это разделение марксизм.

Вообще, любая теория и идеология носят разделительный характер. Если есть люди, которые говорят, что мы сейчас всех будем объединять, то это все чушь. Мы будем объединять русских или жителей России или будем объединять американцев, как сейчас говорит Трамп. Это объединение всегда означает противопоставление остальным. Неразделительных теорий, идеологии и философии вообще не существует, существуют только различия по тому, по какому принципу они разделяют. Ленин разделял по классовому принципу, а не по национальному и государственному. Если мы посмотрим на его полемику, то она всегда направлена против идеи ложного единства здесь и сейчас в пользу единства после преодоления классовых противоречий.

В этом смысле, когда я сегодня слышу о левопатриотических силах, я всегда внутренне удивляюсь, потому что патриотизм — это одно, а левое движение — другое. Они взаимоисключающие, потому что делят мир по разным принципам. Как раз Ленин это видел очень хорошо, в этом смысле его полемика продолжает быть актуальной. Он порвал со Вторым Интернационалом, был в абсолютной изоляции именно потому, что социалистические партии поддержали патриотизм и были охвачены левопатриотическим угаром, что и привело к Первой мировой войне. Вся его политика и полемика были направлены против идеи ложного единства в пользу истинного единства, но это никак не связано ни с какими эмоциями вроде ненависти и любви.

Марксизм — это не семейный роман.

ИН: Чтобы объединиться, нам сначала надо разбежаться.

БГ: Но это не означает, что это нам обязательно надо объединяться. Например, рабочий класс рад тому, что должен разъединиться с капиталистами и объединиться с рабочим классом Германии. Объединяться можно, но новое объединение не должно быть таким же, как и старое. Объединяться надо по другому принципу.

ИН: Какие тексты для вас наиболее выразительны, если мы говорим о Ленине как литераторе?

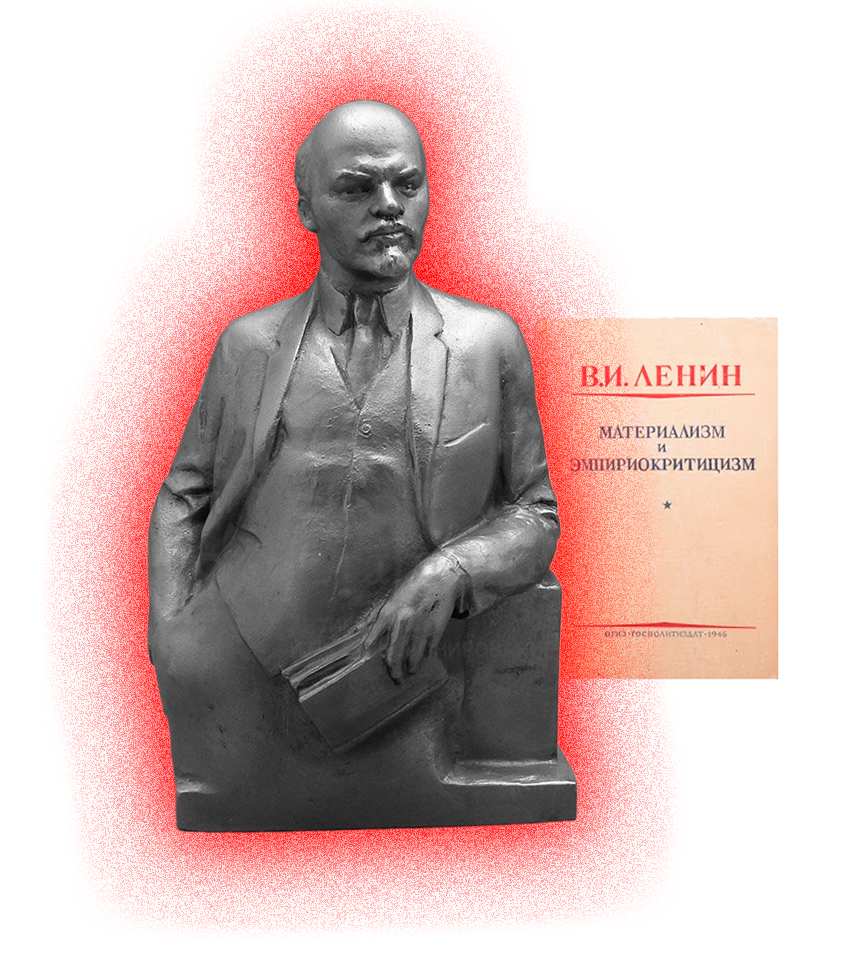

БГ: У меня будет небанальное предпочтение в этом смысле. Наиболее интересным для меня всегда был «Материализм и эмпириокритицизм», потому что круг, в который входили Ленин, Богданов, Горький, связан со своеобразной и очень характерной для того времени в России комбинацией марксизма и ницшеанизма.

Чем Ленин и его полемика отличаются от Плеханова? Плеханов — типичный марксист, аналитик, описатель. Ленин философствует молотом, как Ницше, он хочет уничтожить противника, разбить его. Его стиль — это постницшеанский стиль. Именно поэтому он нравился ОПОЯЗу, потому что ОПОЯЗ — это ницшеанское движение в основном, целью литературы они считали ее оживление, деавтоматизацию. Идея оживления и деавтоматизации, то есть витализма и ревитализации, — это совсем не структуралистская идея. Нельзя найти этого ни у Соссюра, ни у Леви-Стросса. Это чисто ницшеанская идея. Русский формализм и ницшеанизм ничего общего не имеют со структурализмом.

«Материализм и эмпириокритицизм» — это полемика с Богдановым. Он был самым близким человеком Ленину идеологически, стилистически и политически, поэтому это самая глубокая полемика. У Ленина здесь тоже в основном идея ницшеанская, он полемизирует с Кантом (Богданов — кантианец в конечном счете), а Кант оставляет открытым вопрос о сущности, о вещи-в-себе, о том, что находится за пределами нашего опыта. Оставляет вопрос открытым и создает тем самым за пределами нашего мира что-то вроде пустоты. Это пустое место нервирует Ленина, он все время пишет о том, что если оставить пустоту за видимыми вещами, то в ней поселится религия. Что такое бог? Это пустота, что-то невидимое за пределами видимого мира. Поэтому оставление пустого места Кантом — это оставление места для бога. Этого нельзя допустить, потому что это реакционный ход, все тогда покатится назад, потому что русская империя базируется на вере, все базируется на вере.

Что надо сделать? Нужно заполнить эту пустоту наукой. Нужно сказать: как наука говорит, так оно на самом деле там и есть. Ведь наука же говорит о том, что находится за пределами явлений. Но Ленин не говорит, что нужно взять научное объяснение потому, что оно правильно, a — потому, что оно прогрессивно и дает возможность не скатиться обратно к имперской идее, базирующейся на религии. Тем самым Ленин делает проблему сущности проблемой политического выбора: если ты хочешь, чтобы была старая империя, то скажи, что за пределами мира находится бог, если нет — скажи, что там находятся законы науки. Нужно сделать выбор. Иначе говоря, он сам поступает как тотальный кантианец, потому что он не считает, что можно что-то найти за пределами мира, он выступает как тотальный скептик, выступает как тотальный ницшеанец, который не верит ни в какую истину, он верит только в политическое решение в отношении метафизики. Он превращает метафизику в политику.

Что надо сделать? Нужно заполнить эту пустоту наукой. Нужно сказать: как наука говорит, так оно на самом деле там и есть. Ведь наука же говорит о том, что находится за пределами явлений. Но Ленин не говорит, что нужно взять научное объяснение потому, что оно правильно, a — потому, что оно прогрессивно и дает возможность не скатиться обратно к имперской идее, базирующейся на религии. Тем самым Ленин делает проблему сущности проблемой политического выбора: если ты хочешь, чтобы была старая империя, то скажи, что за пределами мира находится бог, если нет — скажи, что там находятся законы науки. Нужно сделать выбор. Иначе говоря, он сам поступает как тотальный кантианец, потому что он не считает, что можно что-то найти за пределами мира, он выступает как тотальный скептик, выступает как тотальный ницшеанец, который не верит ни в какую истину, он верит только в политическое решение в отношении метафизики. Он превращает метафизику в политику.

Культура XX века вообще базируется на превращении онтологии в технологию и метафизики в политику. Поэтому для меня «Материализм и эмпириокритицизм» — это начало мышления XX века, политизация метафизики. Есть такая книжка Квентина Мейясу «После конечности» — это критика Канта. Если вы читаете эту книгу после «Материализма и эмпириокритицизма», то вы понимаете, что это повторение по главам Ленина, причем повторение с теми же примерами. Под конец он пишет то же самое о том, что если вы не признаете истины науки как метафизические истины, то вы обратно скатитесь к католицизму.

Мейясу стал таким популярным, потому что он переписал Ленина, которого мало читают и подзабыли, современным языком, хотя более запутанным и менее понятным, чем ленинский, но для современной интеллигенции запутанность более понятна. Идея политизации метафизики видна везде — у Грамши, у Лукача, даже у Кожева. У всех выдающихся людей XX века мы находим вот эту политизацию метафизики — это именно то, что сделал Ленин в борьбе с Богдановым. Когда я это прочел в ранней юности, на меня это произвело большое впечатление, я открыл новый горизонт для себя. При этом там нет влияния Маркса, потому что Маркс верил в истину, он был человеком XIX века еще, а Ленин был уже ницшеанцем. «Материализм и эмпириокритицизм» — это не марксистская книга, это комбинация Маркса и Ницше, это замена истины на волю, на решение, на принятие риска, который является одновременно политическим и метафизическим.

ИН: При этом мы говорим о прямом знакомстве Ленина с текстами Ницше.

БГ: Абсолютно. И если мы берем XIX век, то это сплошной витализм, причем не только ницшеанских последователей, но и Лотце, например, который считал, что все aтомы живые. Лотце был переведен на русский во многих изданиях в начале XX века, они все были под влиянием витализма, они все считали, что живое лучше мертвого.

Это соображение довольно странное, потому что мы читаем книги, имеем дело с компьютерами — вообще, 99 % того, с чем мы имеем дело, — это неживое. Представление о том, что живое лучше мертвого, возникло в конце XIX века — это идея Ницше, который сам был больным человеком на грани смерти. Ему казалось, что живое лучше смерти и здоровое лучше больного. Это потом выразилось в культе спорта. Сейчас вся идея «здоровое лучше больного» воплотилась в спорте, но тогда она служила критерием предпочтения. Поэтому Ленин все время говорит, что пролетарская идеология прогрессивная, живая, дает силы и так далее, a реакционные идеологии все упаднические, они все любят смерть, они депрессивные. Это не имеет никакого отношения к марксизму, это чистый постницшеанский витализм.

ИН: Данилкин замечает, что в мемуарах о Владимире Ильиче наиболее частый глагол, который встречается, — «смеялся». Зачастую это оказывается недобрый смех. Вот они читают Верхарна, кажется. И в те моменты, когда начинался «сентиментальный бред», Ильич заходится от хохота.

БГ: Русские обычно на себя смотрят западными глазами, то есть довольно нереалистически. На самом деле, если посмотреть на русские интеллектуальные и политические движения, то они все формалистичны и антипсихологистичны. Успешным стал марксизм в самом антипсихологистическом варианте. Фрейд, который составляет базу западной культуры, абсолютно не прижился в России, все над ним только издевались, включая Бахтина. В отличие от западного сюрреализма, в России были супрематизм, конструктивизм. Все русские культурные движения антипсихологистичны и антиэмоциональны, комбинируют обычно языковые, экономические и политические структуры — и смотрят на них довольно структурно. Ленину все сентиментальное казалось чушью — между прочим, он не так уж далек в этом от своих основных политических противников. Но не обязательно только политических, потому что Владимира Соловьева нельзя считать политическим автором. Он верил в онтологическую структуру мира, задаваемую единством Логоса и Софии, чем в случае Ленина были рабочий класс и все человечество. Идеология марксизма и человечества — это Логос и София. Интересно, что, по воспоминаниям, Соловьев страшно хохотал, когда слушал всякие декадентские психологические рассуждения, он всегда издевался над символистами и декадентами. Это казалось ему психологической чушью.

ИН: У Ленина, как известно, была неприязнь к Маяковскому. Он говорил, что нет никакой причины радоваться новизне только потому, что она новизна. «Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом? Почему надо покориться только потому, что это ново? <...> Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказывать, что мы тоже стоим на высоте современной культуры. Я же имею смелость заявить себя варваром, я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих „измов” высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю и не испытываю от них никакой радости».

БГ: Эта позиция была общая. Она наиболее четко была описана Троцким в «Литературе и революции». Троцкий пишет там, что ему не нравятся эти «измы», потому что они себя считают новыми, потому что они считают, что представляют собой разрыв со старой культурой. Но они не понимают, что революционные марксисты вообще-то традиционалисты, потому что делать революцию — это самое старое занятие в истории человечества. Совершение революции — очень традиционное занятие со времен Древнего Египта. Надо сказать, что это очень верное замечание, которое было потом использовано Вальтером Беньямином и другими.

Вообще, слово «революция» — это возвращение к старому. Откуда все пошло? Это слово пошло из Англии, где было возвращение к основам религии — протестантизму и Ветхому завету. Французская революция сделала популярным возвращение к естественному человеку, к Риму и римским добродетелям. Марксизм понимался как возвращение на другом уровне к периоду развития общества до возникновения частной собственности. Революция — это всегда возвращение к традиции.

Если посмотреть на Октябрьскую революцию, то она была невероятно традиционной. Все эти люди мыслили себя революционерами-якобинцами, сам Троцкий говорит о термидоре, бонапартизме в отношении Сталина, например. Или с Парижской коммуной: Петроградская коммуна была копией Парижской по организации. У них совершенно не было идеи разрыва с прошлой культурой. У них была идея, которую Ленин выдвинул в свое время — это две культуры в одной культуре. То есть если имеется общество, которое расколото на два класса, то нельзя сказать, что это общество имеет общую культуру — оно имеет две разные культуры. Это не та общая культура, с которой можно осуществить разрыв. Разрыв, который осуществляли кубисты и прочие? — это разрыв с буржуазной культурой, но то, что они рвали с буржуазной культурой, не означает, что они не пришли из этой культуры. Сама операция разрыва с буржуазной культурой продолжает быть буржуазной. Они не перешли на позицию второй культуры, другой, альтернативной культуры эксплуатируемых классов и пролетариата.

Если посмотреть на Октябрьскую революцию, то она была невероятно традиционной. Все эти люди мыслили себя революционерами-якобинцами, сам Троцкий говорит о термидоре, бонапартизме в отношении Сталина, например. Или с Парижской коммуной: Петроградская коммуна была копией Парижской по организации. У них совершенно не было идеи разрыва с прошлой культурой. У них была идея, которую Ленин выдвинул в свое время — это две культуры в одной культуре. То есть если имеется общество, которое расколото на два класса, то нельзя сказать, что это общество имеет общую культуру — оно имеет две разные культуры. Это не та общая культура, с которой можно осуществить разрыв. Разрыв, который осуществляли кубисты и прочие? — это разрыв с буржуазной культурой, но то, что они рвали с буржуазной культурой, не означает, что они не пришли из этой культуры. Сама операция разрыва с буржуазной культурой продолжает быть буржуазной. Они не перешли на позицию второй культуры, другой, альтернативной культуры эксплуатируемых классов и пролетариата.

Если мы придерживаемся этой идеи двух культур в одной культуре, то авангард как разрыв со всей культурой прошлого представляется как контрреволюционное искусство и реакционное по сравнению с продолжением революционной традиции, которая не авангардна, но является традицией возвращения. Если уж говорить о слове «авангард», то оно из периода сенсимонизма, то есть периода после Французской революции. В самой фигуре авангарда тоже есть момент возвращения. Конечно, объективной слабостью всех этих авангардных движений является то, что хотя они эту фигуру возвращения во многом реализовали, особенно Малевич, но недостаточно рефликсированно. Маяковский, в сущности, тоже довольно традиционный автор.

ИН: Следует ли из вышесказанного, что Ленин не был авангардистом? Что это значит для нас?

БГ: Я думаю, что Ленин был двойственной фигурой. Я бы его описал как марксиста-ницшеанца или ницшеанского марксиста. С одной стороны, он марксист, на уровне анализа и рассуждений, он рефлектирует в терминах классовой борьбы, экономических и социальных детерминаций. Но сама суть его полемики, которая призывает читателя сделать экзистенциальный, метафизический, политический выбор между отживающим прошлым и наступающим будущим — это ницщеанство. При этом Ницше тоже терпеть не мог новое искусство. Ницше был абсолютным традиционалистом, он любил классицизм, любил Рим, не мог терпеть декадентства. В русском и немецком вариантах авангарда, нового искусства присутствовала определенная любовь к машине, то есть к неживому. Что такое человек и является ли он животным, которое должно радоваться жизни и жить полной жизнью, как нас призывает это делать Делез, — или он является машиной, которая должна как можно дольше работать?

Эта оппозиция проходит через весь XX век. Я бы сказал, что позиция Ленина амбивалентна, как и любая другая позиция. Малевич пишет, что он установил свое дело на ничто, он полюбил машину. Он был анархистом по своим убеждениям. Ленин верил в машину, потому что он верил в рабочий класс и индустриализацию, но он также верил в будущее и борьбу с отживающим прошлым, а это ницшеанская тема. И то, и другое находятся в сложных отношениях с современным искусством.

Этот разрыв был очень виден, когда начался неоавангард 60-х годов. Он ассоциируется, с одной стороны, с коммунами, в которых все ходили голыми и занимались сексом целыми днями — это демократизированный ницшеанизм, а, с другой стороны, в искусстве все сплошь квадраты и треугольники — американский минимализм, в котором нет ни секса, ни жизни, нет вообще ничего витального. В этом смысле искусство в XX веке очень интересно, потому что оно не идет в ногу вообще ни с чем. Оно представляет собой какой-то интересный вариант способа «не идти в ногу». Естественно, у людей, которые хотят, чтобы все шло в ногу, как у Ленина, это вызывает раздражение. Даже если Маяковский призывает идти в ногу, ясно, что сам он в ногу не идет. Вообще, это главное свойство искусства XX века, которое разорвало свои связи с ходом общества и пошло каким-то своим ходом. За это его и не любят.

Но сейчас мне кажется, что искусство кончилось, потому что оно пошло общим ходом, с 90-х годов XX века оно зашагало в ногу.

ИН: Как бы вы охарактеризовали язык, стиль Ленина как эссеиста? В чем его сила? Сталин говорил о «глубочайшей простоте манеры изложения» и «непреодолимой силе логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее, а потом берет ее в плен, как говорят, без остатка <...> какие-то всесильные щупальца, которые охватывают тебя со всех сторон клещами, из объятий которых нет мочи вырваться»?

БГ: Сталин, кстати, не полемист, он любит порассуждать. Если говорить с точки зрения риторики о том, какими приемами пользуется человек для риторической победы, то понятно, что никакой логики здесь нет. Логики вообще ни в каких речах и выступлениях не может быть. Логика тривиальна, например, 2+2=4 — это логическое высказывание.

Поскольку Ленин полемист, он хочет запугать противника. Такие люди, как Муссолини и Гитлер, вдохновляли аудиторию, потому что они ей льстили. Это традиционная методика, которую критиковал еще Сократ. Софист, ритор выигрывает потому, что он льстит аудитории. Но Ленин не льстит аудитории, он запугивает противника, на этом построена вся его полемика. Вообще, это не очень тривиальная форма риторики, потому что когда мы сейчас слушаем политическую риторику, то там все построено на лести — это традиционная греко-римская идея риторики. А у Ленина риторика ницшеанская. Почему она действует на аудиторию?

Потому что, как правильно предполагал Ницше, аудитория имеет тенденцию присоединяться к сильному. Аудитория захвачена торжеством, ощущением торжества над противником. Это то же самое, когда аплодируют в спорте после бокса. Боксер же ничего хорошего аудитории не говорит — он просто бьет по морде своего оппонента, но аудитория ему рукоплещет, потому что он проявил силу.

Это полемика-битва: Ленин не привлекает людей на свою сторону, он заставляет отказаться от другой стороны. Ему не важно, чтобы аудитория отождествилась с ним, ему важно, чтобы она не отождествилась с Богдановым. Для этого надо Богданова изничтожить, чтобы аудитория подумала: если она с ним объединится, то будет таким же говном, как и сам Богданов. Ницше делает то же самое: он говорит, что вы все декаденты, боитесь жизни, никто не хочет быть таким человеком, поэтому все говорят, что, действительно, все это страшное говно и декадентство. Это другой тип полемики, боксерский и спортивный тип, который отличается от традиционной греко-римской, если угодно, французско-американской риторики.

ИН: Мы говорили о ликвидировании пустоты наукой. Луначарский замечал, что публицистика Ленина произрастает из его научной работы, то есть базис научной работы виден за публицистикой. Это хорошо перекликается с тем, что мы обсуждали выше.

БГ: Луначарский был другом Богданова. Его тоже это все затронуло, он очень нервничал по этому поводу. Луначарский тоже абсолютный ницшеанец. При всем невероятном напоре и желании уничтожить противника Ленин все же аргументирует, из этой аргументации видно, что он все это читал довольно внимательно. То есть всех этих Махов и Авенариусов он проштудировал, он не оперирует только именами или общими идеями, он читает литературу, и при этом чтении он замечает слабые места.

Я могу сказать как человек пишущий: когда вы какие-то имена или идеи получаете через вторые руки, они кажутся невероятно мощными. Но когда вы читаете реальных авторов, вы видите огромное количество слабых мест, которые в пересказе исчезают. Эти места очень легко использовать. Если вы хотите начать полемику, лучше всего прочесть какой-нибудь текст в оригинале. Когда я прочел в оригинале «Утопию» Томаса Мора, она меня шокировала. Если бы я полемизировал против Томаса Мора, я нашел бы очень хорошие аргументы.

Видно, что Ленин обладал этой техникой. Он все читал в оригинале, он читал первичные тексты и подмечал слабые места. Конечно, его чтение было очень инструментально, он специально искал слабые места, но для этого требуется очень большая тренировка и выучка. Я всегда говорю, что Кандинский был по своему образованию адвокатом, поэтому вся его художественная стратегия непонятна, если не учесть этого обстоятельства, — она вся построена как система доказательств в потенциальном суде. То же самое и у Ленина — он адвокат. Вся его полемика — это результат адвокатского тренинга, где ты должен доказать, что ты прав, а твой оппонент неправ, и, для того, чтобы это доказать, ты ищешь слабые стороны в аргументации противника и избегаешь упоминаний своих слабых сторон. Это не есть какой-то объективный теоретический, математико-философский взгляд на мир, это взгляд на мир адвоката, который должен выиграть процесс.

ИН: Маркса и Энгельса он воспринимает не как данность и абсолют?

БГ: Маркс и Энгельс — это подсудимые в процессе, который устраивает им, например, Богданов, говоря, что в некотором смысле Авенариус лучше. Ленин их защищает. Это книга, где Маркс, Энгельс и Плеханов выступают подзащитными. Ленин все время подчеркивает, что Богданов — хороший человек, что это не против него написано, а для того, чтобы защитить истинный марксизм от каких-то других идиотов, которые открывают дорогу боженьке, что в конечном счете приведет к тому, что все будут целовать иконы. Начнешь с Канта, а потом пойдешь в церковь и будешь целовать иконы.

ИН: Чем можно объяснить его любовь к Чернышевскому? Крупская пишет: «Ленин любил роман „Что делать?”, несмотря на малохудожественную наивную форму его, я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые там есть, он отметил».

БГ: Я думаю, что это было связано с двумя вещами: во-первых, Чернышевский был материалистом по своим убеждениям, для него оппозиция материализм — идеализм играла важную роль; во-вторых, большевистская группа, как и Чернышевский, была способна на самоизоляцию, то есть на то, на что многие люди были неспособны. Политики все склонны быть популярными. Это такая болезнь, которой заразились все, — сейчас и писатели, и художники хотят быть популярными. Но Ленин и его группа не хотели быть популярными, они хотели быть носителями истинного видения политики, они хотели нести традицию.

В своей книге «Авангард и китч» Гринберг пишет, почему некоторые художники, например, Поллок, не хотят заниматься китчем, хотя китч популярен. Его ответ был такой: потому что они чувствуют ответственность не перед публикой, а перед традицией, они хотят пронести высокое понимание искусства, прожить его в нашу эпоху, в которой оно непопулярно. Это писал Гринберг, который был троцкистом. То же самое было характерно и для Троцкого — эта бескомпромиссность, нежелание быть популярным. Большевики понимали свою революцию как этап в революционной истории человечества, которая началась в Египте и идет через всю историю, а они ее продолжают. Эта роль продолжателя была важней популярности. Это и вопрос о письме, потому что, когда ты пишешь, ты это делаешь в двойной системе координат: ты пишешь в определенное время для определенной публики, но еще ты пишешь в какой-то длительной традиции, которая началась тысячи лет назад. Поэтому каждый автор обладает двумя уровнями ответственности. Один уровень — это ответственность перед своей публикой, а другой уровень — это ответственность перед историей литературы или философии. Ответственность второго типа ведет к изоляции.

В своей книге «Авангард и китч» Гринберг пишет, почему некоторые художники, например, Поллок, не хотят заниматься китчем, хотя китч популярен. Его ответ был такой: потому что они чувствуют ответственность не перед публикой, а перед традицией, они хотят пронести высокое понимание искусства, прожить его в нашу эпоху, в которой оно непопулярно. Это писал Гринберг, который был троцкистом. То же самое было характерно и для Троцкого — эта бескомпромиссность, нежелание быть популярным. Большевики понимали свою революцию как этап в революционной истории человечества, которая началась в Египте и идет через всю историю, а они ее продолжают. Эта роль продолжателя была важней популярности. Это и вопрос о письме, потому что, когда ты пишешь, ты это делаешь в двойной системе координат: ты пишешь в определенное время для определенной публики, но еще ты пишешь в какой-то длительной традиции, которая началась тысячи лет назад. Поэтому каждый автор обладает двумя уровнями ответственности. Один уровень — это ответственность перед своей публикой, а другой уровень — это ответственность перед историей литературы или философии. Ответственность второго типа ведет к изоляции.

Я думаю, что Ленин, который был в таком одиночестве долгое время и был готов к тому, что оно продлится всю жизнь, восхищался Чернышевским, потому что он тоже был на это готов. В его романе описывается эта готовность — очень узкая группа людей, абсолютно изолированных от народа, не имеющих никаких перспектив, кроме перспектив прожить ту жизнь, которую они считают правильной. Это не столько психология, сколь социальная позиция крайнего сектантства, но это даже более радикально, чем сектантство. Такой самоизоляцией во имя истории, правды, справедливости Ленин занимался все время.

ИН: Вы сказали, что мы основательно подзабыли Ленина, — означает ли это то, что мы его можем основательно вспомнить?

БГ: Трудно сказать. Проблема заключается в левопатриотической идеологии. Проблема в том, каким образом видится людям левое и коммунистическое движение в России. Мне кажется, большинство людей любых ориентаций видят это движение как эпизод национальной истории России. Если рассматривать это движение как эпизод национальной истории России, то центральной его фигурой является Сталин, потому что он правил Россией и сыграл для национальной истории куда большую роль, чем Ленин. Сталин был продолжателем революции и ее могильщиком, но Сталин воспринимается современным российским сознанием как самая важная фигура того периода. Ленин такой исторической роли не сыграл, он был в рамках национальной истории эпизодической фигурой.

В то же время, если мы посмотрим на эту историю с другой стороны, с которой я хотел бы на нее смотреть, левое, социалистическое, коммунистическое движение было частью мирового освободительного движения в XX веке. Здесь картина становится другой, потому что Сталин — это провинциальная фигура. Он в отношении мировой истории освободительного движения особой роли не играл, он провинциальный диктатор.

Ленин проигрывает в своих сочинениях 99 % вариантов, которые освободительное движение может принять, выбирая те, которые нравятся ему, и отметая те, которые не нравятся. Он анализирует тактику и стратегию левой борьбы довольно тщательно. Этим занимались и Троцкий, и Богданов, да и Луначарского не стоит забывать с его трехтомной работой о религии, которая интересна сама по себе. Эти люди — с точки зрения понимания политической борьбы, подчиненной задачам преодоления классового общества и создания бесклассового общества, — важны, они играют центральную роль. Они накопили огромный опыт, там содержится огромная рефлексия всего этого.

Если я читаю подобные сочинения, написанные сегодня (сейчас это популярная тема на Западе), то нахожу их значительно слабее по степени своего анализа, потому что они не предвидят многих вариантов, которые Ленин предвидел.

ИН: Вероятно, остается надеяться, что его будут читать.

БГ: Да, я тоже надеюсь, что будут читать Ленина, а не Мейясу. Впрочем, все зависит от оптики. Я надеюсь, что эта оптика изменится, — не могу сказать, что я в этом уверен, но я надеюсь на это.

Сейчас левое движение в России очень отделено от мирового, потому что люди думают, что социализм — это такая русская история. Так многие русские, например, думают, что они вышли из изоляции советского периода и вошли в мировую историю в 90-х годах. Все как раз наоборот. Пока СССР был социалистическим, он был частью мировой истории, мирового противостояния социализма и капитализма. Когда Россия вышла из этого, она стала менее интересной для мира и выпала из мирового контекста, хотя она и имеет свою историю и свой народ. Неплохо было бы снова присоединиться к мировому контексту, и в этом отношении Ленин — один из рычагов такого присоединения, он один из тех людей, которые в свое время продумали соответствующую тактику и стратегию.