Клоссовски и другие духи

Интервью с Александром Бренером

На днях издательства «Асебия» и Jaromír Hladík Press совместно выпустили новую книгу Александра Бренера «Пьер Клоссовски, мой сутенер». Скандальный акционист, хулиган и задира, вызывавший на бой президента Ельцина и севший в голландскую тюрьму за изображенный на картине Малевича знак доллара, в последние десятилетия больше известен как автор книг, которых у него в XXI веке вышло уже несколько десятков. Впрочем, сам Бренер считает себя не писателем, а рассказчиком баек и рэпером. Книга о Клоссовски носит подзаголовок «Опыт импульсивно-ювенильного исследования». Публикуем интервью, которое взял у Бренера редактор «Асебии» Денис Куренов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Почему Клоссовски? И почему именно сейчас? Клоссовски — это та самая соломинка поэзии, за которую еще есть возможность ухватиться и спастись?

— Все началось с того, что я увидел Клоссовски во сне. Это случилось несколько месяцев назад. Вообще я редко запоминаю свои сны, но этот сон врезался в память, как какой-нибудь пронзительный фильм или, точнее, фрагмент фильма. В этом сне я находился в пустой полутемной комнате, и там на кровати лежал Клоссовски. Я его сразу узнал, потому что незадолго до этого в очередной раз пересмотрел фильм Брессона «Наудачу, Бальтазар», где играет Клоссовски. И вот теперь, после брессоновского фильма, я увидел Клоссовски во сне, и в этом сне я смотрел на спящего Клоссовски, но вдруг понял, что он вовсе не спит, а смотрит на меня и говорит: «Мы в лесу, месье Бренер. И в этом лесу я вижу только людей, а не деревья. Люди заняли место деревьев — вот какой это страшный лес. И эти люди мне угрожают, отчего мне и тревожно, и жутко. Я боюсь этих людей и не знаю, как выбраться из их леса. Но в отдалении я вижу маленькую группу других людей, отдельных. И среди них вы, месье Бренер. И я чувствую, что вы — мои друзья, хотя вас совсем немного. А еще вы очень, очень далеко от меня и вряд ли сможете мне помочь. Вас оттеснили от меня угрожающие люди, и вам до меня не добраться. А угрожающие все ближе подступают — и угрожают, угрожают...»

Так во сне говорил Клоссовски, лежащий на постели, а потом он протянул мне руку. И я, стоявший совсем рядом с его кроватью, пытался дотянуться до этой руки, но мне что-то мешало. Какая-то неведомая враждебная сила. Я тянулся, тянулся, но тщетно. А потом я проснулся.

Так что вы совершенно правы: Клоссовски — это та самая соломинка поэзии, за которую я бы хотел ухватиться. Но не знаю, смогу ли. И не знаю, спасет ли меня это. Но одно я твердо знаю: Клоссовски сейчас совершенно необходим, потому что он учит самому главному в нынешних позорных обстоятельствах: тому, как выйти из толпы и стать чем-то иным, а не частью всепожирающей человеческой стаи. То есть он говорит, что ни в коем случае нельзя оставаться таким, как ты есть. Нужно подвергнуть себя декомпозиции, держа эту декомпозицию в своих руках. Это сложно, но без этого ничего не будет. В двух словах поэтическую задачу можно сформулировать так: нужна ярость, которая вышвырнет тебя за пределы поганого человеческого мира — всей этой цивилизации, всей этой системы. А потом, вслед за яростью, может прийти что-то другое: становление или созерцание, смех или детство, трагедия или буффонада. Но без ярости, толкающей к уходу, ничего не будет.

— Среди страстных борцов против позора и нищеты человеческого общества особо выделялся Маркиз де Сад, которому Клоссовски посвятил книгу. В ее заглавии он называет узника Шарантона «своим ближним». Расскажи об этой близости. Их ведь объединяет не только та самая ярость, но и стремление к декомпозиции, ведь де Сад называл человека «распадающейся страстью».

— Де Сад — одно из главных имен в именослове Клоссовски. Для него это имя многозначно: имя-вызов, имя-концепт и имя-анализ, то есть целый набор сложных высказываний и смыслов. Ну а для меня это прежде всего имя-оберег, которое я повторяю, как недоросль-имяславец. Перед сном я люблю шептать «маркиз де Сад» вместе с именем «Пьер Клоссовски» и другими любимыми именами — как своего рода заклинание, на секунду воскрешающее божественного маркиза и напоминающее мне, что были на свете неуправляемые люди, у которых я должен взять хотя бы частичку их неуправляемой отваги. Маркиз де Сад — это тот, кто хочет сделать мне немыслимый подарок, и я не настолько глуп, чтобы от этого подарка отказаться!

Ну а для Клоссовски де Сад — это прежде всего радикальный мыслитель антинормы, то есть тот, кто увидел и сформулировал новые возможности жизни и коммуникации между незаприходованными человеческими существами. Согласно Клоссовски, главная гипотеза де Сада состоит в том, что есть только одна подлинная форма универсального общения — прямой обмен тел посредством тайного языка телесных знаков. Иными словами: страстные отношения тварей по ту сторону институционального контроля. Однако в существующем обществе тайный язык тел заменен системой экономических и языковых репрессий. Вместо свободного обмена тел восторжествовал товарно-денежный обмен, деспотия валюты. Но именно деньги, по логике де Сада, и указывают на скрытое присутствие и непреложность обмена тел, хотя бенефициарами этого обмена в нашем мире становятся не тела, а институции и государства. Они являются источником тотального проституирования человеческого рода. Де Сад видел задачу всех свободомыслящих людей в создании тайных сообществ, где опытным путем будет решаться дилемма: либо мы выбираем общение через обмен тел, либо проституцию под знаком денег.

Тайное общество «Ацефал», в котором участвовал Клоссовски, как раз и было экспериментом на эту тему. И этой же проблеме посвящена блистательная книга Клоссовски «Живой монетой».

И еще одно, немаловажное: близость Клоссовски и де Сада — это близость двух мыслителей, восставших против подавления сингулярных фантазмов силами институциональных аппаратов. Для де Сада, как и для Клоссовски, словесное и изобразительное искусство — это средство выявления и утверждения фантазмов, некоммуникабельных по своей природе, но требующих своего проявления во имя личной свободы. Фантазм — это то, что спасает из кабалы товарно-денежных отношений и уносит в пространство сладострастных импульсов и блаженных откровений. Но при этом де Сад, согласно Клоссовски, понял: в мире денег господствует всеобщая продажность, которая уничтожает освободительный потенциал фантазма. Иначе говоря: извращенные институциональной машинерией фантазмы ставятся на службу власти и используются для оглупления человеческой массы. Именно это происходит с произведениями искусства, ставшими своего рода каталажками и централами фантазмов. И эти каталажки великолепно покупаются и продаются.

Только в случае полного упразднения денег всеобщий обмен тел и фантазмов становится возможным и достижимым. При этом произведения искусства утрачивают свою привилегированную роль, а заодно и рыночную цену. Наступает новая эра, в которой Клоссовски оказывается ближним не только де Саду, но и Марксу. Коммунизм — таково имя этой близости, кажущейся совершенно невозможной сегодня.

— С де Садом часто сравнивают Антонена Арто — самоубитого обществом создателя театра жестокости. В твоей книге он появляется уже в эпиграфе. Расскажи, чем важен для Клоссовски Арто, вместе с которым они вышли из шинели сюрреализма.

— Арто важен прежде всего для меня. Дело в том, что я вижу разительное сходство между фигурами Арто и Клоссовски — при всей колоссальной разнице между ними. Если представить Пьера Клоссовски в образе «живой монеты», то Антонен Арто — оборотная сторона этой монеты, ее решка. Начать с того, что Клоссовски был автором словесных произведений, многочисленных рисунков и сыграл несколько ролей в разных фильмах. То же самое можно сказать и об Арто. Но при этом ни тот, ни другой не были писателями, художниками или актерами в конвенциональном смысле. А кем они были? Мономаньяками и автобиографами, если воспользоваться двумя формулировками Клоссовски. Оба были сфокусированы на человеческом теле как средоточии импульсивных сил, но их истинное внимание было направлено на область духа, преодолевающего импульсивный хаос. Вместе с тем судьба этих двух людей крайне несхожа: у Арто она катастрофична, у Клоссовски — благоприятна. А в своем посмертном существовании Арто стал богоборцем и мучеником, святым безумцем и культовой фигурой, тогда как Клоссовски предстает трудным мыслителем, порнологом и автором для интеллектуалов. Но это более или менее словесная шелуха, важно совершенно другое.

Что связывает Клоссовски, Арто и де Сада? А вот: требование нового тела, которое станет неотличимым от духа. Этакий Giant Without a Body, как сказала одна современная художница, или тело-без-органов, о котором размышлял Делез, или Übermensch, по выражению Ницше. В своем эссе «Ван Гог. Самоубитый обществом» Арто рисует портрет Винсента — целомудренного ясновидца, освободившегося от поганой «общественной магии» и за это осужденного на гибель социумом. Но побеждает все-таки Ван Гог! Его импульсивное саморанение предстает у Арто в новом и пронзительном свете: он сжег свою руку, отрезал себе ухо и выстрелил в живот вовсе не для того, чтобы наказать себя, а чтобы вернуть свое тело, украденное и поруганное обществом.

Арто, считавший, что его собственное разрушенное тело раздирается на части враждебными демонами, восстал против Бога, допустившего это бесславие. Для Арто человек не может быть духовным коль скоро свои первые девять месяцев утробного существования он проводит среди экскрементов, остатков еды и нечистых жидкостей. Вернуть себе тело-без-органов можно лишь путем полного воздержания от секса, неустанной борьбы с аспидскими демонами и орфического ухода из общества. Для Арто, проведшего девять лет в психиатрических институциях, все зло общества сосредоточилось в фигуре врача-психиатра: он ненавидел и проклинал эту фигуру с небывалой поэтической одержимостью. Почему? А потому, что психиатр — это наследник и восприемник всей мировой цивилизации, обрекающей тело и дух на страдание и поношение.

В какой-то момент своего поэтического ясновидения Арто открыл, что так называемое «я» не связано с определенным сознанием или даже подсознанием и лишено какой-либо уникальности. Более того: «я» не нуждается в телесной целостности, а может бытийствовать в каком угодно фрагменте телесности: в колене, сердце, локте или стопе. Человеческое существо может быть даже мочой, спермой или едой. И мыслью в том числе. Если отбросить привычные религиозные догмы и нравоучения, то можно испытать прямое и материальное присутствие духа, который везде и во всем.

Подобное открытие сделал и Клоссовски в ходе написания своей трилогии о Роберте и романа «Бафомет». А потом он пришел к «гулливеровой оптике», создавая свои рисованные симулякры — свидетельства духовного ви́дения. Там тоже фрагменты тел наделены особой спиритуальностью, как у Арто. Но так же считал и маркиз де Сад, когда он творил свои гирлянды из человеческих тел и их кусков. Дух — везде, где комедия невинности превращается в театр жестокости.

Стало быть: именно поиск иного человеческого существования — сингулярного, но непреложного, в полном отрыве от норм и законов общества, но совершенно необходимого — и объединяет Клоссовски, де Сада и Арто. В этом поиске они шли каждый своей рискованной тропой, но эти тропы пересекались, три гения сталкивались и восклицали в один голос: «Эврика!»

— После де Сада и Арто напрашивается вопрос о Ницше, о котором Клоссовски написал книгу и которого ты уже упомянул в предыдущем ответе. Кем для Клоссовски является Ницше, этот певец дионисийства, провозгласивший смерть Бога?

— Одной из отправных точек творчества Клоссовски является теология. И если Джорджо Агамбен однажды назвал Достоевского величайшим теологом девятнадцатого века, то для Клоссовски таким теологом был Ницше.

Клоссовски, переживший во время Второй мировой войны религиозный кризис, едва не вступивший в орден доминиканцев и углубленно изучавший писания отцов церкви, оказался тем не менее очень далек от христианства. Но он, кроме всего прочего, был еще и знатоком античного паганизма, и превосходным латинистом, переводившим Вергилия, Светония и Тертуллиана. Так вот: можно с уверенностью сказать, что Клоссовски-художник и Клоссовски-мыслитель — законченный язычник. Как и Ницше. Но, разумеется, их язычество не копирует паганизм древних, а является сингулярным, единственным в своем роде взглядом на вещи.

Знаменитая формула Ницше «Бог умер» не сводится к пустой констатации «Бога не существует». Скорее она указывает на то, что боги рождаются и умирают — разными способами и по разным причинам. Согласно древнему анекдоту, который любил Ницше, языческие боги погибли потешно: когда один из них заявил, что он — единственный бог во вселенной, все другие захохотали и в конце концов померли от неодолимого смеха.

Смех богов недоступен монотеизму, и это провал монотеизма. Батай сказал, что если единый бог существует, то это свинья. Единобожие портит воздух.

По мысли Ницше, монотеизм есть не что иное, как торжество одного импульса, одной идеи, одного образа над всеми другими. В «Генеалогии морали» Ницше называет этот победивший импульс ресентиментом. Ресентимент — инстинкт холопского, стадного человека, направленный против всего бесшабашного и безбашенного, свободного и полного жизни: против исключения из правил. Ницше нарек это исключение сверхчеловеком. Сверхчеловек — не индивид, а состояние духа, преодолевшего фиксированную идентичность монотеизма и убогую мораль государства. Сверхчеловек переоценивает все ценности в пользу Вечного Возвращения — самой веселой науки на свете. Сверхчеловек, как дитя, творит новых богов и заново вспоминает старых — так, что они оживают и вступают в заговор против общества ресентимента.

Ницше создал своих богов: не только новый образ Диониса, но и Антихриста, и пророка Заратустру; вся его мысль развернулась как поле битвы двух божеств — Диониса и Распятого, а концепт Вечного Возвращения, по его словам, был внушен ему демоном — его личным, интимным богом.

Согласно Клоссовски, точкой совпадения Ницше и де Сада был увиденный обоими новый миропорядок, провозглашенный Антихристом: смерть единого Бога, разрушение существующего мира, ликвидация индивида, дезинтеграция тел и полная трансформация языка, выражающего с этой минуты только интенсивности, только неудержимость. Совсем как у Арто, можно добавить.

Таким образом, Клоссовски вступает в заговор с Ницше — в тот самый заговор, о котором грезил в последний период своего творчества автор «Ecce Homo»: в сверхчеловеческий трагический заговор против всемирного ресентимента. В этом заговоре участвует и интегральный атеист де Сад, и поэт Антонен Арто, в молодости переживший сильнейшее влияние Ницше. Короче говоря: это заговор против той посредственности и дурнины, которая хозяйничает сегодня на Земле под именами Джеффа Безоса, Илона Маска, Марка Цукерберга и прочих президентов, предпринимателей и программистов, а также против гигантской армии их последователей и прозелитов.

Тайное «Общество друзей преступления», о котором помышлял де Сад, — вот что сейчас нужно. Или тайное общество «Ацефал». Или скорее что-то, что еще не имеет названья и лишь прорастает сквозь забетонированную планету.

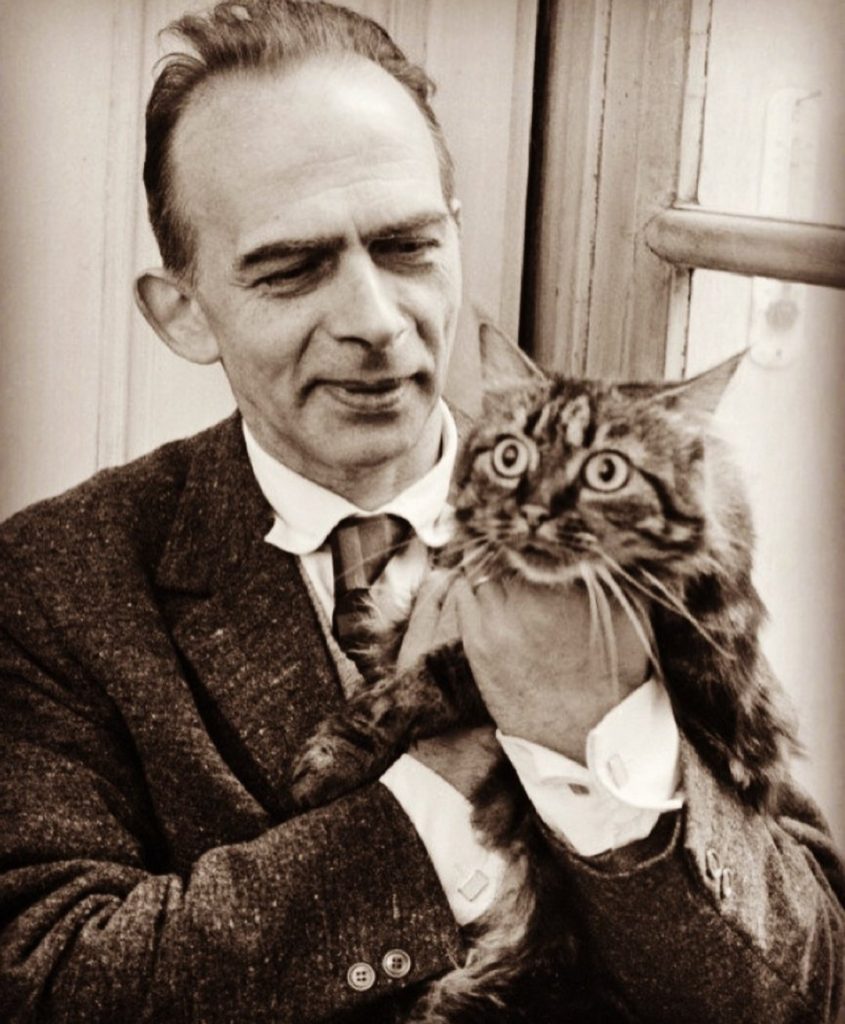

Пьер Клоссовски и котик

Пьер Клоссовски и котик

— Ты упомянул Батая, который говорил: «Смех занесет меня дальше, чем мысль». Он даже перестал общаться со своим первым философским наставником Львом Шестовым как раз из-за отсутствия чувства юмора у этого наследника Ницше и Достоевского. Давай поговорим о всесокрушающей силе смеха — по-моему, эта тема важна для твоей книги.

— Смехом пронизано все творчество Клоссовски. Но что это за смех, что это за юмор? Или, лучше сказать, что это за хохот?

В книге «Ницше и порочный круг» Клоссовски говорит о Ницше как о философе-гистрионе, мыслителе-скоморохе. Он считает, что все творения Ницше — вопиющая насмешка над историей мысли, постановка ее с ног на голову ради радикальной переоценки ценностей. Ницше сказал: «День, прожитый без танца и смеха, погублен». Танец Ницше — пляска паяца и акробата, жонглирующего истинами во время пробежки по канату над головами ошалелого люда. Пробежка без всякой страховки. Клоссовски усматривает в последних письмах Ницше не безумие, а скорее разыгрываемое безумие: актер Ницше, предчувствуя свою трагическую судьбу, предвосхищает ее в словах и действиях великого пародиста.

Пародия — вот слово, которое определяет и смех самого Клоссовски. Как заметил Джорджо Агамбен, пародия — это вовсе не поверхностное высмеивание оригинала, не милое зубоскальство, а радикальное следование оригиналу до конца, до запредельности, до абсурда. А оригиналом для Клоссовски является не только мистериальное искусство древних, но и сама мистерия человеческой жизни: присутствие в ней Бога.

Однажды Клоссовски прямо указал на своего предшественника по смеху — Джонатан Свифт с его «Гулливером». Клоссовски видит в этой великой книге не просто сатиру, а эксцессивную оптику, переворачивающую обыденное зрение и создающую новую либидинальную реальность художника-перверта. Близкими ему юмористами были также Гоголь и Кафка. Они оба смеялись загробным, потусторонним смехом. Или, как говорил Заратустра: «Я объявляю смех священным».

Комизм главной интриги «Законов гостеприимства» — передача влюбленным мужем своей возлюбленной жены в руки гостей, чтобы они с ней карнально наслаждались, — это комизм сакральный и карнавальный, комизм жертвоприношения и дара, комизм сублимации и растраты. Муж отдает жену, чтобы возжелать ее с новой силой, но при этом страшится, что навсегда ее утратит. Тут смех переплетается с отчаянием, как в «Синеве небес» Батая.

Одним из главных совпадений Батая и Клоссовски было их представление о смехе как трагическом аффекте. Смех — не только и не столько разрядка, сколько болезненные конвульсии, спазмы и корчи. Смех равняется оргазму, равняется смерти. Смех сродни солнечному или эпилептическому удару. Смех взрывает истину и открывает под ней бездну. Смех вовсе не отстраняет от мира, как в эссе Бергсона, а сталкивает смехача и мир лбами — так, что лоб разлетается на мелкие кусочки.

Если некоторые феминистки верят в превосходство клитора над членом, а некоторые экологисты — в душу насекомых, то Клоссовски верит в симулякры (клиторов и насекомых).

Концепт симулякра у автора «Бафомета» — смеховой и мистериальный одновременно. Симулякр — это профанная копия бога, но это и сам бог, явленный алчущему взору. Симулякр — фарс: маска или личина, за которой не лик, не лицо, а только другая маска. Но без этой маски остается один лишь фантазм, а его не ухватишь рукой и не увидишь глазом. Боги хохочут над человеком, показывая ему большой палец на ноге или волосок на вагине, но отнюдь не себя во всей своей смехотворной мощи.

Боги показывают человеку Нос, как утверждал Гоголь. Клоссовски с этим согласен с одной поправкой: этот Нос божественно великолепен.

— В разговоре о твоей книге нельзя не затронуть тему эротизма — одну из ключевых для творчества Клоссовски. Делез называл его метод «высшей порнологией», подчеркивая, что порнографические проекции у Клоссовски связаны с теологическим опытом. Как бы ты определил тему эротизма у Клоссовски? И чем его творчество может помочь нам, живущим в мире капиталистического конвейера холостых оргазмов?

— У Клоссовски эротизм равносилен трансгрессии. Эрос — та сила, которая нарушает законы общества и создает собственные «законы гостеприимства». Эти антисоциальные законы оказываются божественными. Метафизика Клоссовски — метафизика слома и раскорчевки социальности. И на расчищенном месте вырастает нечто монструозное: человек, совокупляющийся с божеством.

Для Клоссовски целостность тела — результат социализации. Телесное единство, как и фиксированная идентичность индивидуума, создается институтами и их дискурсами. Эксперимент Клоссовски заключается в разрушении этого телесного единства, чтобы выявить и заставить говорить гетерогенные импульсы, из которых единство складывается. В ходе этой операции мощнейшими из импульсов оказываются импульсы перверсии, то есть силы центробежного наслаждения, мятущиеся в поисках сверхчувственного. Клоссовски разрушает человеческую машину, созданную обществом, чтобы создать из разных ее частей новый организм-аппарат, живущий по иной логике.

Какая же это логика?

А вот: логика фантазма, переведенного в симулякр.

Фантазм — это некоммуникабельный знак, образ или зрак тех импульсов, которые не могут быть адекватно переданы никаким языком, а только искажены, то бишь симулированы языком. Художественный объект (симулякр) — картина или роман — переводит фантазм на узнаваемый язык и тем самым придает разнокалиберным импульсам новый смысл: перенаправляет желания и силы человека из области социального в область божественного.

И да, перенаправляющей энергией выступает у Клоссовски энергия перверсии. Делез в свое время назвал эту энергию «дионисийской машинерией».

Когда Роберта, героиня «Законов гостеприимства», переходит из рук в руки по желанию своего мужа Октава, она, согласно логике фантазма Октава, вовсе не проституируется, а возводится в ранг священного. Главный импульс Октава — установить сакральную связь между Робертой, гостем, которому вручается Роберта, и собой. В этом и заключается трансгрессия. Октав трансгрессирует себя, идентифицируясь с желанием и алчущим взором гостя. Роберта преодолевает свою жесткую мораль верной жены и хозяйки дома, превращаясь в храмовую блядь. Гость перестает быть случайным пришельцем, делаясь вестником богов. В результате всего этого возникает чудесная теофания — явление живого божества в образе Роберты-страстотерпицы.

Одним из важнейших эротических двигателей в мире Клоссовски оказывается содомия. Она — элементарный механизм разрушения социальности, основанной на бесконечном воспроизводстве рода человеческого.

В «Истории глаза» Батай сравнивает божественное Солнце с анусом девочки-подростка. У Клоссовски содомия — сакральная пытка-услада, отсылающая к предкам, которые знали: боги хотят, чтобы все части человеческого тела были посвящены им и освящены ими, богами. В «Законах гостеприимства» мифические Колосс и Карлик содомизируют Роберту, повергая ее в мистический эксцесс наслаждения-несчастья, где она теряет себя и становится воплощенной богиней-гетерой-святой-беспорочной-нечестивицей.

Содомия — вовсе не помойная практика маргиналов, а приобщение к таинству божественного очищения.

Еще один, заключительный момент в этом неполном обзоре: эротические описания Клоссовски, как и его рисунки, ритуалистичны. Его латинизированная проза стремится вернуть себе первичное измерение паганизма, где все существующее, вплоть до экскрементов, может быть священным. Женские половые части именуются на чеканной латыни (utrumsit для вагины и quidest для клитора). Синтаксис следует классическим образцам римской античности и далек от патентованного авангардизма. Но это вовсе не поверхностная имитация древних, а глубинная пародия, фарсовая сакраментальность. Ритуалистичность симулякров Клоссовски парадоксальна и двулика, как Янус. В «Законах гостеприимства», как и на рисунках, главный жест Роберты передает телесное и душевное смятение героини: она одновременно отвергает и принимает сексуальное домогательство нежданного пришельца. Картины и опусы Клоссовски запечатлевают борьбу импульсов, их жестокую стычку. Однако это побоище предстает не в экспрессионистском ключе, как, например, у Фрэнсиса Бэкона, а в духе анахронистического маньеризма, где аполлоническое начало переходит в дионисийское буйство.

В известном смысле рисунки Клоссовски близки искусству Климта и Шиле: эти мастера преодолевают гегемонию «мужского взгляда» с помощью того, что можно назвать «машиной созерцательного экстаза». Эта машина разрушает дихотомию женского-мужского в пользу андрогинной аналитики наслаждения, производимой посредством пластики и плоскости, линии и цвета. В фильме Рауля Руиса «Климт» один из персонажей (Адольф Лоос) говорит, что эротика христианской живописи восходит к обнаженной фигуре распятого Христа, то есть к образу бога-андрогина, бога-девственника и бога-по-ту-сторону-секса. Точно так же фигуры Климта, Шиле и Клоссовски пребывают по ту сторону добра и зла, приписываемых сексуальному началу христианской культурой. Эти фигуры экстатичны, как полиморфные духи, а не как бренные существа с фиксированным полом.

Ну а если кому-то захочется искать инфернального двойника Клоссовски-визионера, то ходить далеко не надо: есть Джоэл-Питер Уиткин, некроэротический академист, чьи гермафродиты, нимфы, сатиры и расчлененки, пребывая во владениях Персефоны, взывают к теням Диониса и Пана.

Иными словами: конвейер холостых оргазмов капитала разрушается Клоссовски с помощью сложных магически-аналитических процедур, которые уводят читателя или зрительницу в мир священных совокуплений с его (или ее) собственным фантазмом. Если, конечно, читатель и зрительница последует за Клоссовски достаточно далеко в небезопасном импульсивном направлении, а не остановятся на полдороге.

— Давай напоследок поговорим о жанре книги, ты этому часто уделяешь особое внимание. Помню, что «Жития убиенных художников» были «опытом плебейской уличной критики», смысл которой ты блестяще раскрыл в самом начале книги. «Пьер Клоссовски, мой сутенер» — это «импульсивно-ювенильный опус». Расскажи, что ты вложил в эти слова.

— Мне уже приходилось говорить, что я не писатель. Профессиональные писатели — народ проституированных эгоистов, а я принадлежу к более дикому и древнему племени травмированных эхоистов. Генеалогия этого племени восходит к Орфею, который бросил человеческое сообщество, чтобы петь для деревьев, зверей и птиц. Его уход был, конечно, вынужденным: он не мог вынести нарождающийся социум, где хозяйничали силовики, жрецы и их почитатели. Пение ушедшего в леса Орфея было не просто поэтическим речением, а ответом, отзвуком, откликом на голоса космоса — могучим эхом земли и небес. При этом Орфей нес в себе травму: потерю Эвридики и утрату близких по духу людей. С него и начинается череда травмированных эхоистов, перекликающихся не только со зверьем, звездами и травами, но и с Орфеем и другими мертвыми поэтами-эхоистами. Эхоисты питаются землей, в которой лопочут их предки-сотоварищи. Нетрудно догадаться, кто числится в этом племени: среди его подельников много славных имен, но еще больше неизвестных, анонимных окликальщиц и окликателей. Ну а я самый ничтожный, самый смехотворный среди них: эхоист-выблядок. Мне западло якшаться с народом литераторов, я им чужой, я нецивилизованный, неловкий парубок: оголтелый недоучка, графоман, рифмач, плагиатор, профан-эхоист. Но мне жизненно необходимо перекликаться с моими любимыми покойниками — великими поэтами-эхоистами. Мне нужно повторять их чудные речения и вторить их голосам, их смыслам, их стонам, их воплям, их молитвам, их песнопениям. Без этого мне каюк.

Импульсивно-ювенильный опус о Клоссовски — несуразный опыт такого окликания-перекликания или эхоголосования. Я, конечно, не слишком надеялся, что Пьер Клоссовски или кто-то из сродных ему духов услышит меня и откликнется. Но подчас, когда я писал свою карикатуру, мне мерещилось, что некто все же отвечает мне. Иногда я слышал убийственное: «Ха! Да кто ты такой? И что тут несешь?» Но иногда чудилось: «Привет, малец! А ты, оказывается, наш!» Вот ради таких моментов я и эхоиствую.

Импульсивно-ювенильное сочинительство — мой исконный жанр, мое достояние. Потому что я и есть ювенильное, инфантильное, никогда не созревшее создание. Взрослый мир дельцов и культурных поденщиков замалчивает голоса зверей, сумасшедших и детей. А я импульсивно воплю, как взбунтовавшийся против учителей двоечник. Кроме того, слово «импульс» — из вокабулярия самого Клоссовски. Импульс — это неосознанная сила, требующая своего свободного проявления в мире, где свободны лишь ложь и лицемерие. Мой импульс в этом сочинении был неприхотлив: я хотел выразить свой щенячий, живой, импульсивный восторг, свою ребяческую адорацию, свое сердечное и умственное преклонение перед Пьером Клоссовски, дух которого витал передо мной, недостойным почитателем его гения. И заодно я хотел сказать, как мне невыносимо все окружающее.

Ну и еще: Сальвадор Дали однажды окрестил свою художественную практику «параноидальном-критическим методом». Андре Бретон посчитал, что это определение верно передает суть всего сюрреалистического художества. Параноидально-критический метод — неистовое отрицание наличествующей (подлой) реальности ради навязчивого видения истины. Параноик догадывается, что все вокруг — супостаты и обманщики, и обрушивается на них с испепеляющей критикой во имя невидимой, но безусловной истины, сколь бы страшной и несказуемой она ни была... Все лучшие свершения сюрреалистов исходят из этой провокационной гипотезы... Но ведь Ницше и де Сад — они тоже пользовались этим методом... И Арто... Так вот: мой импульсивно-ювенильный опус о Пьере Клоссовски — это шутовской отголосок, легкомысленное эхо параноидально-критического метода. С шизофреническим обертоном, разумеется.

— Что ж, давай подведем итоги. Может быть, ты хочешь добавить что-то важное в заключение этого нашего разговора и всей этой книги?

— Пожалуй, хочу.

Пьер Клоссовски умер в своей скромной квартире в Париже 12 августа 2001 года в возрасте библейского патриарха: ему было 96 лет. И я не ошибусь, если скажу, что он, как и пристало патриарху, был мудрецом. Его мудрость заключалась в том, что он, подобно всем древним мудрецам, понял, что истинное место пребывания человека — это Град Божий, а не городище людей-граждан. К этому пониманию его привел не только святой Августин, которого он переводил, но и Гермес Трисмегист, Вергилий, Марк Теренций Варрон, де Сад, Фурье, Ницше, Гельдерлин, Лотреамон, Кафка, Батай, Фрейд, Хайдеггер, Клее, Беньямин...

Клоссовски был мыслителем и художником, а также самобытным теологом, черпавшим одновременно из языческих, иудейских и христианских источников. Может быть, самым большим совпадением Клоссовски с христианством было его почитание монастырской традиции, уходящей корнями к первым христианам и их тайным сообществам. Те исконные христиане были коммунистами. Для марксистов этот факт оказался слепым пятном, а вот для Клоссовски — нет. Коммунизм как форма жизни — это и есть порнология Клоссовски: форма жизни отколовшихся от общества людей в их соитии с незримыми богами и их блаженными знаками и подобиями. На сакраментальный вопрос «как жить?» Клоссовски отвечал: с божествами на вашем ложе, с вашими друзьями и подругами как с богами, с вашими богами за пазухой, с духами во плоти.

Короче: святая порножизнь, согласно Клоссовски, есть попытка сокрытого бытия по ту сторону какой-либо доктрины или институции. Новый человек может родиться только в результате свободного, не обусловленного цивилизацией, напора импульсов в их инстинктивном стремлении к богу в его вечном становлении и возвращении. Ничто не важно, кроме мощного неорганизованного присутствия Духа, которое надлежит чувствовать и велениям которого нужно следовать. Пребывая на земле со всеми своими карнальными нуждами, необходимо карабкаться вверх, в небеса, оставляя внизу все, что сковывает: деньги, власть, имущество, нацию, идентичность, территорию... Таково главное условие свободного (не)человеческого существования, имя которому: Поэзия.

В своем творчестве Клоссовски пошел против главного тренда современности — нигилистической секуляризации теологических концептов во имя спектакулярного и сытого существования человеческих масс на истощенной и порабощенной Земле. Автор «Живой монетой» утверждает прямо противоположное: сингулярное эротическое богословие-художество с ретеологизацией всевозможных секулярных понятий и вещей. Все, к чему прикасается свободная тварь, становится божественным, если тварь того желает и так чувствует. Все становится сакральным и мистическим, кроме массового общества, эго и технологической пустыни, в которую превратилось все вокруг.

В двух словах эта ересь означает следующее: быть в мире с самим собой означает идти войной на весь мир.

Это интервью вошло в книгу Александра Бренера «Пьер Клоссовски, мой сутенер», электронную версию которой можно бесплатно скачать на сайте издательства «Асебия».