Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Сэмюэл Батлер. Едгин, или По ту сторону гор. М:. libra, 2023

— Как вы пришли к переводу?

— Как вы пришли к переводу?

— К переводу меня привело нахальство. Мне всегда хотелось верить, что хлестаковское начало мне не свойственно. Однако в течение жизни много раз приходилось браться за то, чем я и не предполагал когда-нибудь заниматься. И, самое удивительное, каждый раз вроде как получалось. Я по образованию инженер-ракетчик и свою инженерную карьеру начал за кульманом конструктором — и проработал конструктором много лет. И думал тогда, что так, конструктором невысокого полета, и выйду на пенсию. И уж тем более когда — поскольку надо было кормить семью, а зарплату из месяца в месяц не платили (дело было в середине 1990-х) — ушел из «чистых» ниишных конструкторов совсем на другое, очень «грязное» производство механиком, никак не мог предполагать, что десять лет спустя, после ряда профессиональных кульбитов, каждый из которых давал мне новый опыт, приду проектным менеджером на инновационное приборостроительное предприятие, только что приобретенное американской транснациональной корпорацией, а еще через пять лет стану гендиректором этого предприятия, что при мне будет построен в чистом поле новейший завод, где это предприятие — одно из лучших в России — разместится, и что я одиннадцать лет, три контрактных срока, у американцев на этой должности проработаю, пока в 67 лет не выйду на ту самую пенсию. И видя, что, если не дрейфишь, берешься и упираешься, и при этом не пытаешься интриговать и чего-то выцыганивать, все получается — и люди к тебе относятся с уважением — подумал: отчего бы мне не попробовать себя и на этом поприще. Книги, изящная словесность всю жизнь были моей страстью, своего рода манией.

— А пробовали ли вы писать самостоятельно?

— Самому мне почему-то никогда не хотелось. Я, конечно, в отрочестве и юности, как и все, пописывал стишки, но достаточно быстро понял, что не поэт — нет той тяги, которая создает из одаренных людей поэтов, а из бездарных — стихоплетов-графоманов. Та дюжина эссейчиков, которую я в самом конце 1990-х опубликовал в паре эфемерных изданий — тоже не в счет. А вот сделать хорошо по-русски то, что уже замечательно существует по-английски, всегда казалось мне заманчивой задачей.

— А переводить в юности не пробовали?

— Школьником я взялся переводить стихи Китса: тогда его стихов на русском было — на пальцах перечесть. И понял, что срифмовать и выдержать размер я, конечно, кое-как смогу, но сделать на том же уровне, что Пастернак и Маршак, — увы! Я и теперь стихотворные фрагменты, включенные в прозаический текст, сам перевожу, но отношусь к ним не как к Поэзии, а так... служебная версификация. В молодости перевел еще чисто для себя небольшую книжку про импрессионизм — тогда случилась кратковременная брежневская «разрядка», и в Доме книги на Новом Арбате появились западные книжки по искусству, а я как раз был в Москве в командировке. Но с тех пор много лет ничего не переводил. И вот в 2010, как раз когда американцы назначили меня гендиректором, я подумал: английский у меня какой-никакой есть, в русском своем я как-то не сомневался (я знал, что «русский слух» у меня не абсолютный, но вполне приличный — а я всегда считал, что переводчику надо как следует владеть прежде всего своим родным языком), отчего бы не попробовать. Нахальство, конечно. Ведь я не филолог, в чистом виде дилетант, все на интуиции и «общей культуре». С другой стороны, вот Виктор Петрович Голышев окончил физтех, гениальный Анатолий Гелескул — институт нефти и газа, да мало ли таких примеров. Старший сын привез мне тогда из Штатов книгу, которую я давно хотел прочитать — «Крепкий ветер на Ямайке» Ричарда Хьюза. Начал читать и тут же сходу стал переводить. И по-моему, неплохо получилось (правда, с тех пор я несколько раз брался то там, то здесь подшлифовывать текст). Люблю Хьюза, с тех пор собрал у себя на английском и малую его прозу, и пьесы. Но автор правовой [т. е. права на его произведения пока не перешли в общественное достояние. — Прим. ред.] — так до сих пор и не могу нигде «Крепкий ветер» пристроить. Книжка удивительная, и, что самое непонятное, у Хьюза всего четыре романа, три из них у нас изданы и переизданы, а этого, дебютного — и самого знаменитого, — нет. Тут началась большая стройка и продолжалась три года, затея нервная, крови мне выпила много, долго было не до переводов, но, чтобы отвлечься, где-то в начале 2015 года взялся я переводить другого автора, к которому очень неравнодушен — Уильяма Генри Хадсона, роман его «Пурпурная земля», — без надежды на издание, чисто для себя. А сам поглядывал время от времени в сети, нет ли каких разговоров, какой-никакой отечественной информации об интересных мне писателях — и на одном форуме наткнулся на небольшую беседу о Хадсоне. Выяснилось, что Александр Сорочан, профессор Тверского университета, большой специалист по weird fiction и многим другим жанрам англоязычной словесности, занимающийся в том числе микротиражными изданиями — я как раз недавно приобрел сделанный им отличный том прозы Саки, — знает Хадсона, превосходно понимает его значение, но, судя по этому разговору, как раз «Пурпурной земли» не читал. Перевод же я как раз перед тем закончил. Я тут же ему написал, послал книжку, просто в порядке респекта, почитать, а он отправил ее покойному ныне Витковскому, тот был главным редактором в издательстве «Престиж Бук». Витковский — человек взыскательный, если не сказать привередливый, но перевод мой ему понравился. Ну что, здорово! Я дополнил роман другой классической вещью Хадсона, повестью «Эль омбу», еще одним рассказом и мемуарным очерком Форда Мэдокса Форда о Хадсоне — и в 2016 книга вышла. Стройка к тому времени успешно завершилась, компания наша — 1000 человек, заводчане и офисники — там с комфортом разместилась, на душе у меня было теперь поспокойней, и стал я свой досуг, какой был, посвящать переводам: по предложениям того же Витковского сделал «Зеленую мантию» Джона Бакена (роман так и не издали, лежит у меня «в столе») и три романа Джеймса Оливера Кервуда — на самом деле галиматья, по своему выбору я бы никогда за них не взялся, но сделал по-честному, — ведь надеялся, что дальше еще том-другой Хадсона сделаем. Но из трех один Кервуд и до сих пор не издан, и Хадсон у них, оказывается, продавался туго, так что продолжения не последовало. Затык. Зато для тверских микротиражек по предложению Александра сделал рассказы У. У. Джекобса, Барри Пейна, Э. Ф. Бенсона, с удовольствием перевел роман Ф. М. Кроуфорда «Халед» — в духе арабских сказок, которых я большой любитель; еще интересную и сложную книжку Эндрю Лэнга (она еще не вышла) и, самое главное, мой на сегодняшний день opus magnum: вник в библиографию, собрал тексты, перевел и прокомментировал всю доселе у нас не издававшуюся беллетристическую прозу Р. Л. Стивенсона — как завершенные, так и незавершенные произведения; многие тексты сын для меня добывал за границей; получился толстенный том под названием «Чародейка», этой работе я отдал два года. Вот в прошлом году пришел к вам и сделал «Едгин» Сэмюэла Батлера, о нем еще поговорим. Перевел и еще кое-что по мелочи, не буду все перечислять.

— Сейчас над чем работаете?

Уолтер Де Ла Мэр

Уолтер Де Ла Мэр

— Две немаленькие работы у меня в движении, не могу сейчас сказать, какой у них будет итог. Во-первых, сначала для одного подвисшего проекта, потом для другого сделал переводы 25 рассказов Киплинга (из них только три раньше переводились), может быть, и еще буду его переводить, я Киплинга, как и Стивенсона, очень люблю; конечно, хотелось бы все это увидеть напечатанным. Во-вторых, моя заветная идея: сделать порядочный корпус «взрослой» прозы совершенно волшебного английского писателя — Уолтера Де Ла Мэра. Он правовой автор, не знаю, удастся ли когда-нибудь издать, но каждый раз, как выпадает время, я делаю очередную его вещь. Это сложная проза, стилистически изысканная, с богатым словарем — и очень-очень атмосферная, завораживающая. Пока перевел девять его рассказов; хотел бы сделать, по крайней мере, две дюжины. А у него еще и романы замечательные, и эссеистика. Вот как я пришел к переводу и что на данный момент перевел.

— Расскажите о вашей библиотеке, с чего все началось?

— Библиотека у меня, правда, для частного собрания не маленькая по любым меркам, от 10 до 11 тысяч изданий. Собирал я книги с детства, это был мой пунктик, пополнял библиотеку родителей, часть их книг до сих пор в нашей с женой домашней библиотеке. Процентов 60 в нашей квартире, остальные — в квартире семьи младшего сына. Пополнять уже тяжело, даже не столько из-за денег, хотя и это существенно, просто ставить их некуда. И еще я понимаю, что жить остается не так много, куда это все потом... Но зуд хоть и утих немножко, но не прекратился. Библиотека должна быть живая, лакуны должны по возможности заполняться, выходят новые издания, которые страсть как хочется иметь, появляются время от времени у букинистов старые издания — то, что позже не переиздавалось, а мне эти авторы и произведения интересны. Я не библиофил — в том смысле, что меня больше интересуют не раритеты или первоиздания, не столько книги, сколько собственно литература, тексты (если в наилучшим образом подготовленных изданиях — что ж, замечательно). Мне всегда хотелось собрать по возможности полно всех писателей первого ряда, всех времен и народов. Но ведь и среди авторов второго ряда много интереснейших, и их тоже хочется собрать. И авторы третьего ряда бывают оригинальные — те, что пьют из маленького стакана, но из своего... В общем, несть им конца, как несть конца и аппетитам собирателя. Слава богу, сегодня есть возможность хотя бы часть этих аппетитов, не самую жгучую, гасить за счет скачивания электронных версий, в том числе многих старых книг. Но и сейчас без сотни-полутора бумажных книг в год все равно никак не получается.

— Каков был ваш детский круг чтения?

— Детский круг чтения — то есть в самые детские годы, в первой половине 1960-х — у меня был самый обычный для тех лет. С книгами тогда было трудно. Вся та фантастика, приключения, сказки, которые громоздятся сейчас на всех углах и прилавках, тогда были страшным дефицитом. «Винни-Пуха», «Алису в Стране чудес», как и «Понедельник начинается в субботу» я прочитал уже взрослым человеком. Как и многие вещи Дюма или Хаггарда. «Всадник без головы» или «Лунный камень» долгое время были предметом неутоленных вожделений. То есть в начальной школе я читал Гайдара, Носова, а также, скажем, исторические книжки Сергея Алексеева и пионерские повести Николая Богданова. А вот уже классе в шестом-седьмом стал ходить в две взрослые библиотеки. И уже тогда понял, что есть литература и литература. Мое первоначальное представление о каноне складывалось из того, что было написано в 10-м томе первого издания «Детской энциклопедии» («Литература и искусство»). А в 1967 году появился каталог «Библиотеки всемирной литературы», и я стал читать классику. В том числе русскую — не потому, что задавали в школе, а потому, что меня это в самом деле впечатляло. И Шекспира, и Гомера, и Сервантеса, и Бальзака. И Гете, и Шиллера, и Гофмана, и Клейста, и много чего еще. И не думаю, что это было неправильное чтение для подростка. После него тривиальную литературу (а я и раньше-то был не бог весть какой ее любитель) я уже в руки не брал. Разве что специально, в порядке эксперимента.

— Как вы выбираете авторов для перевода?

— Я уже стар, поэтому тратить время на перевод того, к чему я безразличен, не стану — зная, что есть вещи, работа над которыми и мне доставит радость, и вместе с тем добавит что-то ценное, по моему мнению, в отечественную «культурную копилку». Перевожу преимущественно произведения любимых мною британских авторов конца XIX — начала XX века: все мною до сих пор переведенное на языке оригинала появилось между 1870 и 1930 годом. Перевожу прежде всего те вещи, что обойдены у нас вниманием издателей, но, по моему убеждению, должны существовать в русском читательском обиходе. Как долог будет их путь к читателю и насколько узок будет круг этих читателей — не так важно: важно, что они есть на русском, а уж если рукописи не горят, то существующее в печатном и электронном виде как-нибудь не пропадет. Перевожу именно британцев, именно к ним питаю пристрастие, хотя прекрасно отдаю себе отчет в грандиозности американской литературы и в том, сколько замечательных авторов есть, скажем, в Австралии. Из американских писателей меня больше всего привлекает Генри Джеймс — самый британский из них. И в книжке Кроуфорда, которую я перевел, ничего американского нет.

— Но ведь англоязычная литература и без того печатается и переводится активнее прочих.

— Есть представление (оно вызвано тем, какой чудовищный вал переводов именно с английского обрушился на наших читателей в постсоветские годы), что уж английская-то и американская литература нам сравнительно хорошо знакомы. Остается только следить, что там будет включено в очередной шорт-лист Букеровской премии. Помимо переводов из современных авторов, появляются перепереводы, часто никакие по качеству, одних и тех же известных книг, уже превосходно переведенных настоящими мастерами. Возникает впечатление, что издатели, чтобы особо не тратиться, норовят поэксплуатировать не ими созданные репутации авторов и книг и не ими пробужденный читательский интерес. Я, честно, не могу понять, чем вызвано появление в России в течение последних двух с половиной лет шести (!) новых переводов «1984» Оруэлла. Британская литература громадна, и то, что многое переведено, не значит, что все сокровища добыты: даже те, что и раскапывать не надо, лежат на виду. Много чего еще предстоит открыть, ибо многое представляет «интерес и цену». Не только не все выдающиеся произведения, но даже не все авторы первого ряда у нас хорошо известны, а есть и те, что неизвестны вовсе. Даже из авторов XIX века. Где у нас Уолтер Сэвидж Лэндор? Где Мэтью Арнольд? Добавим тех, кого при жизни у нас издавали, а потом как отрезало, — Чарльза Рида, Джорджа Гиссинга. А в ХХ веке? Джона Каупера Поуиса, Уиндема Льюиса, Айви Комптон-Барнет, Сильвии Таунсенд Уорнер нет совсем. А Роза Маколей и Теодор Фрэнсис Поуис — их начали переводить в 20-е годы прошлого века, а теперь?.. Маколей нет совсем, у Теодора Фрэнсиса, спасибо Валерию Вотрину, вышел сборничек малой прозы — и это все. Всего по одному роману переведено из наследия Элизабет Боуэн, Генри Грина, Нормана Дугласа. Ладно, у Боуэн хотя бы еще малую прозу издали...

Об Уолтере Де Ла Мэре я уже говорил. Это огромный автор со своим особым, ни на чей иной не похожим взглядом на мир, великий поэт и великий мастер прозы. Благодаря в первую очередь чудесным переводам Виктора Лунина поэзия его отчасти нам известна. Проза для детей, спасибо издательству «Волчок», выпустившему две книжки, — тоже (хотя две трети его сказок пока не переведены). Но я не вижу, чтобы кто-то брался за его «взрослую» прозу. Я поставил себе целью этот пробел хоть отчасти заполнить. Печально: в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Де Ла Мэра, но даже эта дата — увы — никого в нашем издательском мире ни к чему не сподвигла.

Я уже говорил, что занимаюсь Киплингом и надеюсь еще что-то сделать, в частности из его поздней прозы, которая у нас гораздо хуже известна, чем вещи его раннего, «индийского» периода, и которой традиционно — и незаслуженно — пренебрегают. И надеюсь перевести еще кое-что из Стивенсона, перед которым преклоняюсь и как перед художником, и как перед человеком: ряд его эссе и хотя бы один травелог. Следующий номер — продолжить занятия Хадсоном: хотя бы один роман, рассказы, автобиографическая проза. Кем бы все это могло быть издано — понятия не имею. И еще у меня есть идея перевести беллетристическое наследие Томаса Де Квинси — оригинальных вещей (не переведенных или же пересказанных с немецкого) у него всего три: небольшой роман и две повести. И ими, опять-таки, у нас принято как-то пренебрегать, на мой взгляд, тоже незаслуженно. Если бы сдвинулось дело с Ричардом Хьюзом, я бы его рассказы и сказки с удовольствием сделал. Это уже работа на годы и годы.

А там жизнь, если продлится, покажет. Я люблю Конрада — его роман «Случай» в 1920-е годы перевел Азов, но с купюрками, а три поздних романа не переводились совсем. Тот же Т. Ф. Поуис мне интересен. И Джон Мид Фолкнер, и Вернон Ли, и рассказы Макса Бирбома, и «Арлекинада» Холлоуэя Хорна, и есть еще такая старая детская книжка «Ветер на Луне» Эрика Линклэйтера. Еще я очень люблю Карен Бликсен и хотел бы видеть на русском все ею написанное. Она, насколько я понимаю, свои книги сначала публиковала в собственной английской версии под псевдонимом Исак Динесен, а потом уже в собственной датской. Но у нас ее истории переводили (и прекрасно переводили) традиционно с датского, и я не знаю, правильно ли будет идти против этой традиции. А многое у нее, увы, не переведено. Из того, что ближе к нам по времени, я бы очень хотел сделать роман Роберта Ная «Фальстаф». Но... ведь есть еще и два непереведенных романа Дефо, и два романа Смоллета, и маленькая слезливая книжка Генри Маккензи «Человек чувства», и другая маленькая книжка — «Нефела» Бурдильона, и «Библия в Испании» Джорджа Борроу, и два романа Уолтера Патера, и куча непереведенного из Генри Джеймса, да мало ли что еще... А впереди у меня вряд ли много лет активной работы.

Александр Глазырин

Александр Глазырин

— Кроме англомании вы были замечены в романтическом пристрастии к немецким романтикам. Что вас привлекает в их текстах?

— Пристрастие началось в детстве — естественно, со сказок братьев Гримм и особенно Гауфа. Но в острую форму оно перешло, когда я в 13-14 лет прочитал трехтомник Гофмана. Гофман стал моим любимейшим писателем, я тогда перерисовал карандашом его портрет и прикнопил у себя над письменным столом. Его буйная фантазия, едкий юмор, сказка и поэзия в сочетании с сугубым реализмом, его знаменитое «двоемирие» — все это меня совершенно очаровало. «Золотой горшок» я перечитывал несколько раз. Гофман написал его в Дрездене и о Дрездене, и от того Дрездена, как известно, уже почти ничего не осталось, но манера его начала складываться раньше, когда он служил капельмейстером в Бамберге, а старый Бамберг прекрасно сохранился. Я был там дважды, мы с женой прожили там несколько дней, бродили вечерами по безлюдным улочкам в верхней части, над Регницем, — это мистический, совершенно гофмановский город. Потом я прочел драмы и новеллы Клейста, и его какая-то ледяная страстность, довлеющее ощущение неодолимого рока, особенно в новеллах, где действие разворачивается, как потом писал Стефан Цвейг, с неумолимостью распрямляющейся пружины — все это меня тоже поразило. И потом уже пришла очередь иенцев — Новалиса, Людвига Тика и гейдельбержцев — Арнима и Брентано, и Шамиссо, и Эйхендорфа, и «Ундины» Фуке, которую Эдгар По считал несравненным шедевром, и гауфовского «Лихтенштейна», впервые прочитанного мной в дореволюционном переводе. И предшественников романтизма — Жан-Поля с его «Зибенкэзом», Гельдерлина, Бюргера. И Гейне, с романтизмом порвавшего, но из него вышедшего, и последышей романтизма в бидермейере — Мерике, Иммермана с его «Мюнхгаузеном», и гениального Штифтера, чья проза — это какое-то обволакивающее сладкое золотое марево. Вообще, как выяснилось, «импульс последействия» романтизма был очень силен и сказался во всей немецкой литературе до самого начала ХХ века, так до конца и не побежденный натуралистами. Все его тени, идиллии, мечты и горечь, и сказку — у Келлера, Мейера, Хейзе, Шторма, даже Эбнер-Эшенбах, вплоть до Макса Даутендея, Рикарды Хух и Томаса Манна — все это я люблю.

— Давайте перейдем непосредственно к Батлеру: почему он и почему сейчас?

— Ну, собственно, Батлер — потому что это Батлер! И «Едгин» — потому что это «Едгин»! В том перечне английских книг, которые я хотел бы перевести (он динамический, что-то в нем выходит на первый план, а что-то пусть не исчезает, но периодически отодвигается куда-то подальше, это зависит от каких-то чисто моих внутренних меняющихся ощущений и предпочтений), эта книга неизменно в течение ряда лет стояла близко к началу. И то, что вот сейчас, т. е. в прошлом году, получилось ей заняться, — это дело случая: совпали мое давнее желание сделать эту работу и то, что у вас как издателя был интерес эту книжку выпустить. Так что «сейчас» — просто так получилось, хотя надо было иметь эту книжку на русском давно. Ей, в первой ее редакции, 150 лет. Во второй, которую я переводил, — 120 с хвостиком. О том, как она все шла-шла и никак не могла дойти до русского читателя, наверное, еще поговорим. А пока надо по возможности коротко объяснить, что такого особенного в Батлере и в этой книжке, потому что я с удивлением обнаружил, что разные люди, даже с филологическим образованием, понятия не имеют ни о том ни о другом. Хотя в любом учебнике зарубежной литературы для высшей школы и в любом нашем академическом справочнике, обычно не слишком щедром на имена, о Батлере вроде бы есть непременно особая главка.

То есть Сэмюэл Батлер у нас известен и давно считается классиком английской литературы поздневикторианского периода — ну классик и классик, чтим, но не читаем. А фигура эта крайне интересная. Даже среди таких его современников — в высшей степени оригинальных как личности и жизнь проживших совсем не ординарную, — как Хадсон, Стивенсон, Уайльд, Киплинг, Конрад, он выделяется сугубой эксцентричностью облика, и единственностью своей позиции как литератора и мыслителя, и своеобразием жизненного пути в целом. Английские эксцентрики — это такой маркер британского мироощущения, это целый класс людей, за столетия выработавший особое отношение к жизни. У другого английского классика, у нас мало известного, Эдит Ситуэлл, есть замечательная книжка, которая так и называется: «Английские эксцентрики», там их история прослеживается со времен Средневековья (жаль, ее нет на русском). Борьба с диктатурой общепринятого мнения, с интеллектуальной нивелировкой посредством эксцентричности — традиционная стратегия вольномыслящего англичанина-индивидуалиста, иногда невинная, иногда грозная. Так вот, Батлер свою эксцентричность, свою поперечность сделал не пунктиком, не невинным хобби, а стержнем жизненной позиции. Он сам себя называл «анфан террибль» — «ужасным ребенком» английской литературы, при том что никаких эскапад, никаких богемных замашек и выходок за ним не замечалось. Он долгие годы до самой смерти вел очень замкнутую жизнь, жизнь одинокого холостяка, чрезвычайно экономного и пунктуального, изо дня в день скрупулезно повторяющего все тот же жизненный цикл. Обладая при этом разнообразными духовными интересами, разносторонними дарованиями и, прежде всего, мощным интеллектом и огромным писательским талантом.

Корни его особости, естественно, в детстве. Он вырос в семье англиканского священника, дед его, человек волевой и даровитый, был епископом, отец же пошел по поповской линии по указке деда, без желания, но тянул свою высокодуховную лямку, а в семье отыгрывался за свою личностную несостоятельность на детях. Ханжество, несвобода, зубрежка, розги — весь набор хваленого викторианского уклада и привычного для тогдашнего среднего класса подхода к воспитанию. Отец-тиран, лицемерка-мать, безликие сестры. Затем Кембриджский университет, занятия богословием и перспектива рукоположения в священники и повторения отцовского пути. А интересы Батлера уже тогда были совсем иные: искусства, литература, естественные науки, философия. По выходе из университета — служба помощником священника в одном из лондонских приходов, и вот тут его прорвало: он заявляет, что не верит в действенность таинства крещения и отказывается от духовной карьеры. Последовал разрыв с семьей — Сэмюэл стал чужим и для родителей, и для сестер. Ему разово выделяется некоторая сумма, и он уезжает в Новую Зеландию, там, в горах на Южном острове, приобретает ферму и занимается овцеводством. Занимается, паче чаяния, весьма успешно, при этом находит время для интеллектуального развития, а самое главное — знакомится с только что появившимся революционным «Происхождением видов» Дарвина и начинает публиковать под псевдонимом первые эссе в местной прессе. Через пять лет с выгодой продает ферму и возвращается в Англию владельцем скромного капитала, который дает ему возможность, поселившись в Лондоне, вести жизнь свободного дилетанта-интеллектуала. И дальше без малого сорок лет той самой внешне тихой жизни педанта-холостяка, но с бурным интеллектуальным наполнением. Впрочем, шум этих бурь мало кому был слышен; Батлер писал, публиковал за свой счет эти писания, ссорился по любому поводу со всеми, с кем можно было поссориться, но эха практически не было, широкая публика его не замечала.

И после его смерти (в 1902-м) прошли еще годы и годы, прежде чем иные из его натурфилософских идей нашли сторонников, были подняты на щит: уже после Первой мировой войны — не только как писатель, но и как мыслитель — он на пару десятилетий стал одним из властителей дум британской интеллигенции, а также получил известность за пределами англосаксонского мира. Дмитрий Мирский (бывший князь Святополк-Мирский, бывший белогвардеец, блестящий интеллектуал, историк литературы и критик, ставший правоверным марксистом и на свою погибель вернувшийся из Англии в СССР) в 1934 году в книжке «Интеллиджентсиа», где он, в частности, прослеживает влияние Батлера на Бернарда Шоу, сказал буквально следующее: «В истории английской интеллигенции Батлер играет роль своего рода Иоанна Крестителя».

Надо, кстати, отметить, что Батлер, возвратившись из Новой Зеландии, поначалу прочил себе карьеру живописца, упорно учился мастерству, и картины его даже экспонировались на выставках в Академии. Но потом понял-таки, что это не его стезя. А еще он писал музыку и вместе с одним из своих немногочисленных друзей, Фестингом-Джонсом (будущим издателем записных книжек и биографом Батлера), сочинил две оратории в манере обожаемого им Генделя.

Писал же и публиковал Батлер более всего не беллетристические сочинения, а разного рода трактаты и прочий нон-фикшн. На самые разные темы, которые одновременно или по очереди его увлекали. Об Италии и об итальянском искусстве (он впервые попал в Италию в детстве, с семьей, был ею очарован и затем регулярно туда ездил), о шекспировских сонетах (он перекомпоновал их так, что собрание сонетов стало повествованием о гомосексуальной любви барда), о гомеровских поэмах — он, как пишут, знал «Одиссею» по-гречески наизусть и сделал и ныне ценимый прозаический перевод «Илиады» и «Одиссеи», а еще выдвинул теорию о том, что автором «Одиссеи» была женщина, а именно Навсикая, дочь сицилийского царя Алкиноя; эта теория изложена им в книжке «Сочинительница „Одиссеи“», оказавшей влияние на Роберта Грейвза, написавшего роман «Дочь Гомера». Грейвз у нас известен (пусть и не так, как он того заслуживает), но этой книги, к сожалению, на русском нет; перевод «Сочинительницы» в 2009 издали у нас, но достать эту книжку, увы, невозможно, ее нет даже в РГБ и РНБ. А еще он написал книгу о роли случайностей и сочинения с критикой Евангелия.

— Расскажите о его конфронтации с Дарвином.

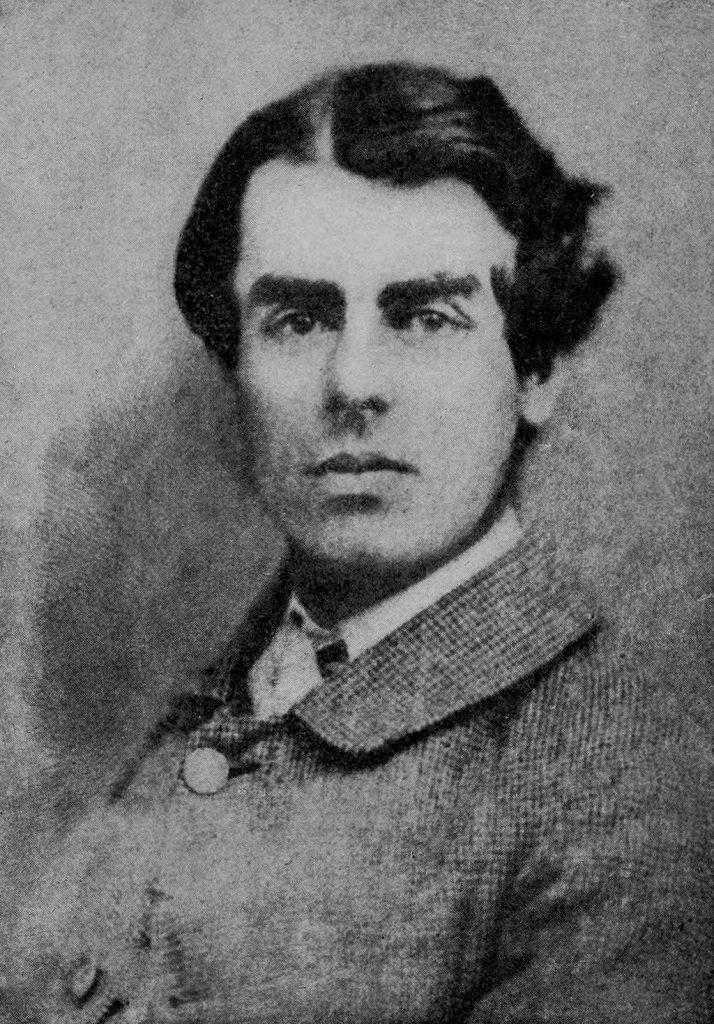

Сэмюэл Батлер

Сэмюэл Батлер

— Вначале пламенный сторонник Дарвина, Батлер отверг учение о естественном отборе как движущей силе эволюции. У него была своя теория, восходящая ко взглядам Бюффона, Ламарка и другого Дарвина, Эразма, деда Чарльза. Он утверждал, что эволюцией движет сознательное усилие организма, которое посредством бессознательной памяти закрепляется в следующих поколениях в виде автоматически наследуемой привычки. Батлер настаивал на мысли о целесообразности эволюции, с каковым утверждением вполне естественно сопрягается мысль, что основой эволюционного развития является не совокупность последовательных случайностей, как в теории естественного отбора, а замысел. Таким образом, строго говоря, Батлер не был критиком идеи Бога как таковой, он был противником христианской ортодоксии, клерикализма и, в первую очередь, англиканской церкви.

Интеллектуальная ситуация того времени определялась взаимодействием и борьбой двух главных сил — официальной позитивистской науки и церкви. Батлер непримиримо критиковал и ту и другую. Тут надо отметить, что экономика, экономические теории и набиравшие силу социалистические идеи остались вне сферы его интересов. В «Едгине» он, по словам английского историка-марксиста Артура Лесли Мортона, автора давней, но по-прежнему интересной книжки «Английская утопия», «трактует о надстройке общества, совершенно не касаясь и не объясняя его базиса». И в поведении, и в писаниях он не примыкал ни к каким господствующим взглядам и теориям, не ассоциировал себя ни с какой группой, исповедующей какие бы то ни было воззрения и вкусы, но следовал только своей собственной логике и своим собственным впечатлениям. Ничего внушенного или принятого из солидарности не было в его интеллектуальном обиходе. Я позволю себе привести здесь две цитаты из текстов двух знаменитых авторов, восхищавшихся Батлером. Первый — Мирча Элиаде, который в день столетия Батлера, в 1935 году, прочел о нем лекцию на Бухарестском радио, где начал с того, что назвал его «самым оригинальным английским писателем XIX века, „революционером“ сократического толка, гордостью английской литературы». Элиаде говорит:

«Батлер никогда не мог нарушить эту верность самому себе, своему опыту, своей интуиции и образу мысли. Ему не нравится Бетховен, и он об этом говорит. Он предпочитает Генделя. Ему никогда не нравились ни Леонардо да Винчи, ни Рафаэль, ни Микеланджело. Он предпочитает Беллини и Гауденцио Феррари. Ренан вызывает у него жалость. Эсхил кажется нелепым (он выделяет из всей греческой драматургии только Аристофана). Нет ничего стоящего в посланиях Святого Павла, говорит он без обиняков. Ему они не нравятся. Этот человек мыслил, взвешивал и отбирал везде и всюду, отбирал только то, что нравилось ему, что соответствовало ему из всего океана мыслей и чувств».

А вот что говорит Бернард Шоу, который не уставал воздавать Батлеру хвалы, с готовностью признавал то исключительное влияние, которое тот на него оказал, и называл его не иначе как «одним из величайших английских и даже европейских писателей второй половины XIX века»:

«Он взял за правило в искусстве жизни не принуждать себя любить то, что на самом деле тебе противно или неинтересно, и считать такое принуждение глупейшей и злейшей ошибкой. Соответственно мы и находим Батлера „ненавидящим“, из принципа, все, что не соприродно ему и не дается легко при самой первой пробе. Он „ненавидел“ Платона, Еврипида, Данте, Рафаэля, Баха, Моцарта, Бетховена, Блейка, Россетти, Браунинга, Вагнера, Ибсена — собственно говоря, всех, кто не приходился ему по вкусу непосредственно и мгновенно, как ребенку леденец. Вообще публичные манеры Батлера были ужасные. В частной жизни это был самый обходительный, самый чуткий, самый деликатный — пожалуй, даже слишком — человек. Но если ему не нравилось чье-то открыто высказываемое мнение или труд или кому-то не нравился он; одним словом, если человек не вызывал у него абсолютного одобрения, он обходился с ним как моральный урод, осмеивал его, оскорблял, не замечал при встрече».

Все сочинения нон-фикшн, о каких говорилось выше, очевидно, обладают своими достоинствами. Но они практически не вызвали резонанса при жизни Батлера и посмертного признания ему не принесли. Если эти сочинения были позднее переиздаваемы, читаемы и даже переводились на другие языки, то паровозом выступили именно беллетристические вещи Батлера, а их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это дилогия «Едгин» (Erewhon — первая книга Батлера, вышедшая анонимно в 1872-м) и «Возвращение в Едгин» (Erewhon revisited — сиквел «Едгина», вышедший в 1901 году под одной обложкой с переработанной и дополненной первой частью), а также опубликованный через год после смерти автора роман «Путь всякой плоти». К ним примыкают впервые изданные в 1912 году в извлечениях «Записные книжки», которые можно отнести к изящной словесности на тех же основаниях, что максимы Ларошфуко, Шамфора и других великих французских моралистов.

— Не могли бы вы кратко охарактеризовать эти вехи батлеровского творчества?

— «Путь всякой плоти» заслужил признание сразу после публикации, в дальнейшем слава этой книги как шедевра и одного из главных английских романов ХХ века только росла, когда же конфликты, в нем описанные, утратили злободневность, это нисколько не сказалось на его репутации как человеческого документа и произведения искусства. А злободневность его в пору появления книги заключалась в том, что, по выражению, встреченному мной в работе Арнольда Кеттла «Введение в историю английского романа», «эта книга представляет собой гимн ненависти к викторианскому христианству и к викторианской буржуазной семье». Когда роман вышел из печати, эпоха только что отошла в прошлое, начинался расчет с нею, а после Первой мировой войны в ушах потрясенной катастрофой и потерявшей веру в незыблемые ценности прежнего порядка британской «интеллиджентсиа» откровения Батлера зазвучали и вовсе как набат. Книга откровенно автобиографична, и то, что портрет семейства героя, Эрнеста Понтифекса, списан с семейства самого автора, было бы очевидно всякому, кто хоть сколько-нибудь знаком с обстоятельствами жизни Батлера. Опубликовать «Путь всякой плоти» он не мог — боялся скандала, и не только в связи с портретностью персонажей. Роман был так резок, с таким сарказмом — а если с юмором, то злым — нападал на священных коров викторианства (семью, церковь, мораль), обнаруживал такую трезвость и беспощадную проницательность мысли, что автор опасался: критика раздавит его, подвергнет остракизму, обвинив в цинизме.

Что касается его замечательных «Записных книжек», опять сошлюсь на оценку Элиаде: «Батлер заносил в свои тетради заметки обо всем на свете, но предпочитал музыку, живопись, мораль и биологию. Во всем он был дилетант, но дилетант энциклопедический и гениальный. По своему богатству „Записные книжки“ превосходят любые ожидания. Там больше мысли, больше чувства юмора и вообще больше чувства, чем в какой бы то ни было другой, современной Батлеру книге».