«Если человек диссидент — это еще не значит, что он хороший писатель»

Интервью с Евгением Поповым

— Давайте с самого раннего периода вашей жизни начнем.

— Первое, что я хочу вам сказать, — я не диссидент и никогда им не был. Меня в диссиденты назначили, понимаете? Я вам еще скажу: я человек не умный, но наблюдательный. А семьдесят девять лет, прожитых в родной стране, дают многое увидеть. Я убедился в том, что живу правильно. Было одно интервью с Лехом Валенсой — какой-то польский гэбэшный чин говорит ему: вы же диссиденты, а тот ему отвечает: нет, это вы диссиденты, потому что я думаю так, как думает весь народ. Вот и я тоже. С самого начала, с юности, я думал так, как весь народ. А народ относился к советской власти как к очередной власти, которая свалилась ему на голову. Вот и всё.

— В этом что-то сибирское есть еще, согласитесь.

— И сибирское, наверное, тоже. Сибиряки не марсиане, но те же самые русские. Хотя ранний Леонид Мартынов писал:

Не осуждай сибиряка,

что он угрюм и носит нож.

Ведь он на русского похож,

как барс похож на барсука.

— Диссидент не диссидент, но однако вы в школе журнал свой основали.

— Да, в десятом классе мы с покойным, царство ему небесное, уникальным писателем Эдуардом Русаковым, всю жизнь прожившим в Красноярске и незаслуженно малоизвестным, сделали журнал. Все авторы были русские сибирские ребята, а название придумали для эпатажа «Гиршфельдовцы» в честь встреченного нами случайно в ресторане «Енисей» откинувшегося зэка Бориса Исаковича Гиршфельда. ЧИСТО ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ, я политикой никогда не занимался и не занимаюсь. Сохранившийся экземпляр журнала сейчас в Красноярском литературном музее. Мы не знали, что это называется самиздатом. Писатель и политик — разные профессии. Все писатели, жившие в СССР, — советские писатели, включая Бродского и Солженицына. Они не лезли «с финкой на паровоз», потому и остались в большой литературе.

— Какой это был год?

— 1962-й, мы успели за несколько месяцев до того, как Хрущев начал художников и писателей громить.

— Вы сделали журнал литературный, что было делом таким... Крайне подозрительным.

— Видите ли, мы-то этого не понимали.

— Десяти лет не прошло со смерти Сталина.

— Образцом для нас был журнал «Юность». У нас была, так сказать, соплями разведенная «Юность». Мне было шестнадцать лет, и я был уверен, что самый великий писатель всех времен и народов — Константин Паустовский. Эдик Русаков был чуть старше меня, и, когда я ему это сказал, он не стал спорить, а спокойно спросил: ты читал «Записки из подполья?» Я говорю: это кто написал? — Достоевский. — Нет, не читал. — А Олешу читал? — Не читал. — Я тебе все дам. В общем, я потом понял, что... немного ошибался. А в дальнейшем вышло так, что меня, можно сказать, не приняли на гуманитарный факультет из-за журнала. Я хотел учиться на гуманитарном, с этой целью в семнадцать лет поехал в Москву, выучил всякую там филологию, историю, но меня ни в один институт не взяли. Когда доходило до анкеты, спрашивали: вы комсомолец? Почему не указали, что комсомолец? Я отвечал: я не комсомолец». — А, ну знаете, у нас конкурс огромный... Больше всего мне понравился шпионский институт восточных языков, который Жириновский окончил. Там мне не стали говорить, что мы вас не можем взять, потому что вы не комсомолец. Сказали: мы не можем разрешить вам сдавать экзамены, потому что вы заикаетесь, переводчик не должен иметь дефектов речи. Дипломаты! Я подумал: пошли вы все к черту. У меня школьный товарищ Саша Морозов, тоже, кстати, участник нашего журнала, поместивший там фотографии Байкала, поступал в геологоразведочный, а я уже тогда работал на каникулах радиометристом. Быстро подтянул физику, сдал математику, поступил туда и после первой практики возблагодарил Бога: спасибо тебе, Господи, что ты не пустил меня в Литинститут. Я потом ходил туда на семинары к знакомым — там тогда учили писать разрешенное, фигу в кармане держать, понимаете? А я еду на Алдан, встречаю там бичей и первое, что слышу от них: «Хулиганом назвать тебя мало, комсомолец ты, ... твою мать!» Я подумал: попробовал бы он сказать это в Москве... И все, это стали мои персонажи. А дальше начались московские литературные дела. Потому что я, когда приносил рассказы, мне говорили: слушай, ты вроде парень толковый, Женя, понимаешь, что это печатать нельзя? Я сначала там как-то крутился, говорил: я же не пишу антисоветчину, не кричу «долой коммунистов»... Одна умная женщина сказала: это хуже, чем антисоветчина. Я спросил: в каком смысле? Она сказала: подумай сам. Потому что я описывал либо истории этих бичей, либо то, что они мне понарассказывали. Ну, например, она говорила: у тебя уж такая извращенная фантазия — история про то, как два бича хоронили третьего, потеряли гроб в июне в Якутии. У одного белая горячка, у другого что-то еще... Земной шар скрипит. Говорила: ну и УЩЕРБНАЯ фантазия у тебя! А я отвечал: это у меня в отряде было, с натуры списано. В общем, не суть важно. Мы тогда сделали этот журнал — и, к счастью, успели до того, как в Москве начали всех громить. Там ничего особенного не было. Как и в «Метрополе», кстати, принцип был такой же. Никакой бредятины. Журнал «Юность», стихи, ну и прочее. Все сами делали, понимаете. И значит, первый номер, второй, третий... Собирается горком комсомола, всех громят. Погром был... Сейчас это невозможно представить. Там выступают и говорят: здесь антисоветская рифма «Гагарина — татарина». Или Русаков написал статью о поэзии Пастернака, его стихи в то время снова печатали, Пастернак уже умер. Как громили! Там рабочие, бетонщики с Красноярской ГЭС говорили: «Мы тут в ХельсинкАХ были, мы там жопу подтирали этим вашим Пастернаком, нам „Доктора ЖиваГУ“ под дверь ПОДСАВЫВАЛИ. А эти портретик его нарисовали!» (Русаков перерисовал портрет Пастернака.) Я думаю: из комсомола меня исключат — да и хрен с вашим комсомолом. Но рано обрадовался. Характеристику в школе выдали гадкую: высокомерен в коллективе и так далее. Ну вот и всё. Ничего дурного я не делал, листовок не писал, коммунистов свергать не собирался.

|

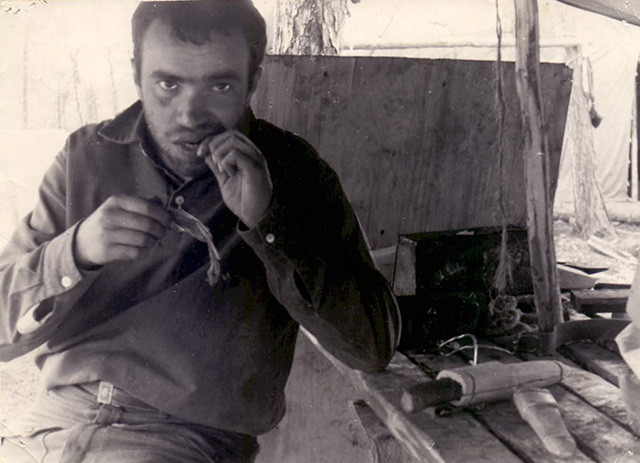

Евгений Попов. Алдан, Якутия, 1967. Фото из архива Евгения Попова |

— То есть журнал вы переписывали от руки?

— Не от руки, на пишущей машинке. Написали, что тираж восемнадцать экземпляров, но на самом деле было двенадцать, как в будущем «Метрополе». Для важности так указали. А распространяли — никак. Знакомым давали, они читали.

— А кто донес?

— А что доносить-то? Мы ничего не скрывали. Там адреса наши были. То есть та же система, что и в случае «Метрополя», — полная открытость.

— То есть первый ваш рассказ, получается, был опубликован в 1962 году?

— Да. А первая официальная публикация была в газете «Красноярский комсомолец», рассказ «Спасибо». Кстати, когда меня восстанавливали в Союзе писателей, спросили: когда у вас была первая публикация? Я говорю: не помню. — А что, вы давно пишете? — С тринадцати лет подписи к фотографиям делал. — А прозу? — Прозу с 1962 года. Они пошли в библиотечный кабинет, нашли эту публикацию. Тогда одна тетка из Союза писателей сказала: так вы уже выработали писательский стаж, можете на пенсию идти. Так я сразу из молодого писателя превратился в пенсионера.

А после журнала меня, естественно, не печатали — и тогда меня первый раз дернули в КГБ, потому что у нас в журнале был один приятель, он учился в Туле в каком-то секретном институте и в Красноярске на секретном заводе проходил практику. Он, когда летел в Москву, встретил парня из своего цеха. Поговорили о делах — и тот на него написал донос. Посадили, дали два года «за разглашение», и всех его знакомых начали таскать. Меня тоже. Я до сих пор это помню — такие вещи запоминаются на всю жизнь. Мать говорит: к тебе приходили из КГБ, капитан Пирожков. Вот я иду к капитану Пирожкову, Красноярское КГБ, улица Дзержинского, естественно. Смотрю: заключенные что-то ремонтируют и на меня так сочувственно смотрят... А я мальчишка, в вельветовых штанах, протертых до дыр. Прихожу к капитану Пирожкову. Ему в этот момент «случайно» позвонили. Говорит: да, сейчас распутываю дело одного московского «товарища». Ну и со мной ведет беседу. Познакомились, да и все, никаких последствий — я же к этому делу отношения не имел. Потом он меня спрашивает: школу заканчиваете — куда поступать собираетесь? Я говорю: никуда не собираюсь, хочу повариться в вареве рабочего класса, на завод пойду. — Ну правильно, — говорит. Я тут же, как школу закончил, рванул в Москву. Ну и дальше вы знаете, поступил в геологоразведочный. Кстати, у меня замдекана был замечательный человек — Алексей Григорьевич Конский, родной брат мхатовского народного артиста Григория Конского. Его все геологи страны помнят, нашего замдекана. Мы его звали Папа Конский. Высокий, вечно в движении. Первый раз вижу: в центре института элегантный старик метет улицу метлой. Это был он. Спрашиваю через пару лет: «Алексей Григорьевич, правда, что вы знали Михаила Булгакова?» Он говорит: «Я-то это святое имя знаю, а ты, пьянь, откуда его можешь знать?» Ну, в общем, разговорились. Михаил Афанасьевич тогда еще не стал народным кумиром. Потом Конский в шестьдесят с лишним лет женился на уборщице и стал жить в общежитии напротив нашей комнаты — там, где мы все время пили. И деньги стреляли: то мы у него, то он у нас. Как-то выходим, он спрашивает: что такие грустные? Я говорю: денег нет. — Денег нет? У Конского есть. Пишите заявление на материальную помощь. А он был малограмотный — четыре класса. Его из школы сразу на фронт взяли. Он войну прошел, писал с жуткими ошибками. Мой приятель написал какое-то бредовое заявление. Гениальная резолюция: «Выдать Егорчикову 25 рублей, потому что ОБОИ его родители лежат ПО БОЛЬНИЦАМ». Вот такой был институт.

— А когда вышел ваш первый рассказ официально? Уже в «Юности», да?

— Нет, какая «Юность»! В «Метрополе». Точнее, первый рассказ — это «Новый мир». В 1976 году напечатали два рассказа с предисловием Шукшина. Понимаете, в чем дело, всю жизнь учишься тому, что жизнь не черно-белая, а всех цветов. Вот «Новый мир» — замечательнейшее место было. Только сейчас я соображаю, что это был антипод «Юности» — Твардовский, «социализм с человеческим лицом». А Катаеву было наплевать на идеологию, он циник был полнейший. Понимаете? Полнейший циник, потому он и создал «Юность». А там, в «Новом мире», — социализм, все это «возвращение к ленинским нормам», каким еще таким «нормам»?

|

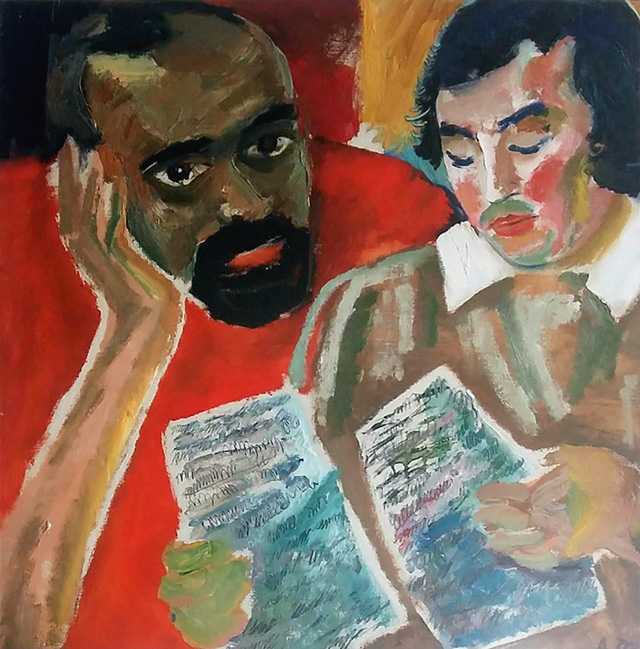

Андрей Поздеев. Евгений Попов и Эдуард Русаков. Из архива Евгения Попова |

— Есть мнение, что он создал «Юность», чтобы реабилитироваться за грехи сталинских лет. Он же все подписывал.

— А что же другие не реабилитировались?

— Фадеев застрелился.

— Катаев талантливый человек был. Слишком талантливый для среднего советского писателя. Так вот, понимаете, в чем дело: когда мне говорили, что рассказы мои хуже антисоветчины, я все журналы обошел и направился в «Новый мир». Встречаю Инну Петровну Борисову, красавицу. Я говорю: вы меня, конечно, извините, я понимаю, что не по чину беру, я молодой человек, студент, но я все журналы обошел, меня везде прогнали. Можно я у вас оставлю рукопись — может, кто-нибудь прочитает? Она засмеялась, говорит: оставляйте. И я вдруг получаю первую положительную рецензию от замечательной, любимой мной Инны Натановны Соловьевой. Она написала рецензию положительную, но рассказы все равно не печатали, каждый раз говорили: вы знаете, мы отдали рассказы, но сейчас они не пойдут, потому что сейчас пробивают Можаева, например, или Эренбурга. Это годами тянулось. Я знал и Анну Самойловну Берзер — прекрасная редакция была. И Ефима Дороша еще до этого. Вдруг, значит, 1976 год. Я тогда же приезжал в Москву, они мне давали читать «Раковый корпус», еще не напечатанный, естественно, то есть я с ними контакт держал. И вдруг появляется дочка партийного писателя Тевекеляна Варткеса — Диана Варткесовна Тевекелян, заведующая отделом прозы. Она взяла и тут же меня напечатала, очевидно, я уже фантазирую, но, наверное, было так: тут у вас есть что-то ненапечатанное? Да вот, Попов какой-то из Сибири. — А что у него там — антисоветчина? — Нет. — Про социализм с человеческим лицом? — Нет. Про пьянь сибирскую. — Ну вот так, блин, напечатайте, и всё. И напечатала. Я сам ее тогда даже не видел.

— А потом, значит, создается «Метрополь».

— А потом те, которые мне вчера еще отказывали, говорили, что нельзя это печатать, я на улице их встречаю — и слышу: ты что же нам-то рассказы не несешь? Я утром знаменитым проснулся. И уже научился кое-чему, не говорю, что я вам уже приносил. Говорю: хорошо, принесу пять рассказов. Приношу. Читают — говорят: ой, замечательные рассказы, но их напечатать нельзя. Принеси еще другие. Я носил, носил — у меня двести рассказов было ненапечатанных. Двести! Двести разделить на пять — будет сорок, понимаете? В один прекрасный день я послал их всех куда подальше. И когда мне предложили делать альманах «Метрополь», а предложил Витька Ерофеев (не Венедикт Васильевич) — я в ответ, не будучи лицом нетрадиционной ориентации, его обнял и поцеловал. И мы стали делать его втроем: Аксёнов, он и я. Потом присоединились Искандер, Битов. И тогда же, в 1977 году, я на всю жизнь подружился с Аксёновым. Первый раз его увидел тогда. Для меня он был недосягаемый кумир, ну, сами понимаете. Он и сейчас для меня старший друг, товарищ и брат. И мы стали делать «Метрополь» — лениво, но не таясь. То же самое с Рейном. Я помню, как он по улице Горького шел и каждому встречному писателю говорил: у тебя же есть что-то ненапечатанное, давай в альманах к нам.

|

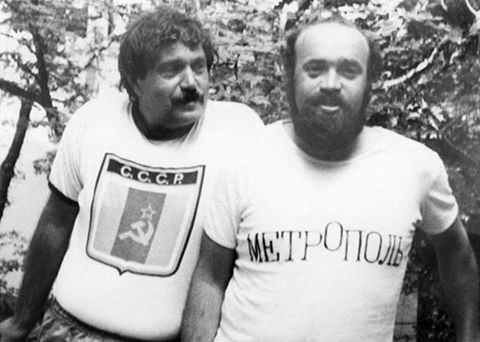

Евгений Попов и Василий Аксёнов. Фото из архива Евгения Попова |

— Вы знали, что он выйдет за границей?

— Нет. Мы думали, что как Бог даст, так и будет. Мы не случайно его отнесли в Московскую организацию Союза писателей, мы же были советскими писателями. Смешная история получилась: они сами сделали все это дело. Как один американец сказал: за такую рекламу у нас миллион долларов платят.

В общем, стали они нас таскать, когда наконец прочухали. Они не думали, что это что-то серьезное. Ну пьяная богема, что они там сделают? Болтают — и всё. Вдруг стали нас вызывать к Феликсу Кузнецову. Причем, допустим, меня в 10 утра, Ерофеева — в 11, Искандера — в 12, Битова — в 13. Мы с Ерофеевым пошли вдвоем сразу же. Но перед этим смешно было. Они говорят: вы должны принести альманах НАМ. — Хорошо, мы ничего не скрываем, но сейчас заняты, вечером принесем. Ерофей на встречу со мной опаздывает на час. Он в это время проходил военную подготовку и писал листовку «Француз, сдавайся — с твоей женой забавляется капрал». Опоздал. А альманах-то был формата А4 на ватмане, четыре тома, один не унесешь. И вот мы идем к Феликсу Кузнецову. Такие шары вылупил писательский начальник: он думал, мы принесем, как все диссиденты, стопку бумаги. А тут мы вдвоем тащим НЕЧТО. Бумага мраморная, Давид Боровский все это оформил, переплел... Отдали альманах и пошли, естественно, пьянствовать в писательский кабак, мы же уже были членами Союза писателей. Причем вступить туда тогда было невозможно — нужно было иметь две книги. А чтобы иметь две книги, нужно было быть членом Союза писателей. Русско-советская заколдованная сказка! Но мы с Ерофеевым попали тогда под какое-то очередное постановление «по работе с творческой молодежью». У меня был бум после новомирской публикации, у Ерофеева — статья о маркизе де Саде в «Вопросах литературы», и нас приняли. Параллельно мы делали «Метрополь» и не знали, что будет впереди: «Метрополь» или Союз. Понимали, что хорошего, наверное, не будет, но и плохого тоже не ожидали. Я помню, была одна старушка, которая критикой заведовала, забыл ее имя. Когда нас все-таки утвердили, мы ее встретили, и она нас поцеловала: ребята, это теперь на всю жизнь. Через семь месяцев и тринадцать дней нас вышибли с треском, обоих, в один день. И в один же день потом восстановили почти через десять лет. Так вот, мы с Ерофеевым пошли пьянствовать. Пьянствовали часа два, наверное. Возвращаемся — треск пишущих машинок. Кузнецов вызвал поздним вечером машинисток, и они напечатали «Метрополь» в пятидесяти экземплярах, а дальше его давали читать избранным, чтобы они написали отрицательные рецензии. Сами размножили, получается, наши двенадцать экземпляров. Сейчас многие хотели бы, чтобы этого КАК БЫ не было. Газета «Московский литератор» опубликовала тогда текст под заголовком «Альманах „Метрополь“ — порнография духа». Украли у Вознесенского словосочетание это. Многие «лучезарные» не хотели бы сейчас, чтобы их фамилии там фигурировали. Единственный человек, который публично выразил сожаление, что участвовал в этом, — Евгений Сидоров, ныне глава Союза писателей Москвы. А например, знаменитый Лев Гинзбург, замечательный переводчик, зная все про проделки советской власти, сказал, как нам передали: я напишу отзыв, только не печатайте его. Ну конечно — как попросишь, так они и сделают, любезные! Он сидит в кабаке ЦДЛ и видит, как работник газеты «Московский литератор» туда-сюда ходит по платформе. В какой-то момент он его ловит, смотрит верстку и видит свою фамилию. Пошел к Кузнецову: если это будет напечатано, я выйду из КПСС. Ему: ну зачем, не надо, не будем, раз не хотите... И не напечатали.

|

Альманах «Метрополь», январь 1979, квартира Е. С. Гинзбург. Фото из архива Евгения Попова |

— А почему, как вы думаете, репрессии обрушились в основном на вас двоих?

— Потому что мы самые молодые. Нас только-только приняли в Союз писателей, понимаете? И они, некоторые из них — Феликс Кузнецов, например, — утверждали, что мы лжем, будто приняли. Однако у меня есть бумага, подписанная секретарем СП Лазарем Карелиным: «Поздравляем вас с приемом в Союз советских писателей, желаем больших творческих успехов и активного участия в общественной жизни». А они стали делать вид, будто нас «недоприняли» — хотели запудрить мозги теперь уже своему начальству, но это их дела, мне все равно. Потом нас вышибли из Союза писателей, причем у меня есть цитата — могу вам ее прислать — из книги «КГБ и власть» Филиппа Денисовича Бобкова, правой руки Андропова. Нечто вроде: «Был такой малохудожественный альманах „Метрополь“, который московская богема сделала. Мы-то считали: напечатать его экземпляров 500, да и всё. Но карьеристы из Союза писателей во главе с Феликсом Кузнецовым устроили из этого международный скандал». Я когда судился с Кузнецовым, предлагал вызвать Филиппа Денисовича свидетелем с моей стороны, но судья отказал. Однако эта бумага фигурировала, понимаете? И в этот раз гэбэшник был прав. Знаете почему? Потому что, когда только появился «Метрополь» и уже уехал Юз Алешковский, было на Западе обсуждение альманаха такими... как бы их необидно назвать... такими эмигрантскими «православнутыми». И они примерно то же самое говорили, что Феликс Кузнецов и его партайгеноссе. Если бы напечатали хотя бы 500 экземпляров, так называемая прогрессивная общественность точно сказала бы: КГБ и организовало альманах «Метрополь». А как только начались репрессии, которые коснулись всех, включая Ахмадулину, тут же мы стали борцы за права человека и все прочее.

— То есть вас сделали диссидентами?

— Сделали диссидентами.

— И как вам в этой шкуре было?

— А никак. Мне начхать было. Я служил, работал ВСЕГДА — у меня профессий много: я и грузчиком, и геологом был, и работал в Художественном фонде РСФСР «инспектором по заказам», распространителем по стране разъезжал, всю ее изъездил. Замечательная контора была, я ее очень любил. Там было два вида сотрудников: одни — выгнанные за мелкую «диссиду», например радиожурналисты какие-нибудь; другие — спившиеся гэбэшники, про одного говорили, что он супершпиона Пеньковского по пьянке упустил... Спиртных напитков обе группы не чурались.

— А чем конкретно вы занимались?

— Когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я отвечал: Лениным торгую. Платили нам 80 или 100 рублей. Взяток мы не брали, потому что с художниками у нас никаких отношений не было. Нам давали квартальный план: на столько-то тысяч заключить договоров — монументальная живопись, пейзажи, портреты и прочее. Я всю страну так изъездил, куда хочешь — туда и езжай. Но мы старались ездить туда, откуда можно быстро смотаться обратно. Берешь командировку на тридцать дней. За три дня делаешь жуткую эту работу, тяжелую, между прочим, выполняешь план и уезжаешь назад. Дома сидишь, пишешь и ждешь, когда закончится командировка. Командировочные — 2 рубля 60 копеек в день. 2.60×30=78. Уже кое что, понимаете? Мы договаривались на местах, а художники через нас, по нашим договорам получали заказы, к распределению которых мы, черная кость, отношения не имели. Едем, например, с утра в Обнинск на электричке в шесть утра. Кроем советскую власть, с похмелья. Приезжаем — заключаем договор с автохозяйством, допустим, на изготовление панно на тему рабочего класса. Договариваемся о размерах, всё как надо. Потом отдаем начальнику — и всё. А дальше мы уже настолько насобачились, что я с удовольствием там работал. Потому что мы были от управления реализации Художественного фонда именно РСФСР, а не СССР или Москвы — люди в моей конторе деньги не брали, но все были интеллектуальная пьянь да рвань. Были, конечно, и богатые ребята, кто для МОСХа работал. Они уже тогда были будущие «новые русские», художнику говорили: «Я тебе достану заказ на картину, а ты мне — десять процентов». Вообще, цинизм был полнейший везде. Например, ростовой портрет Ленина у художников назывался «Длинный Лукич».

|

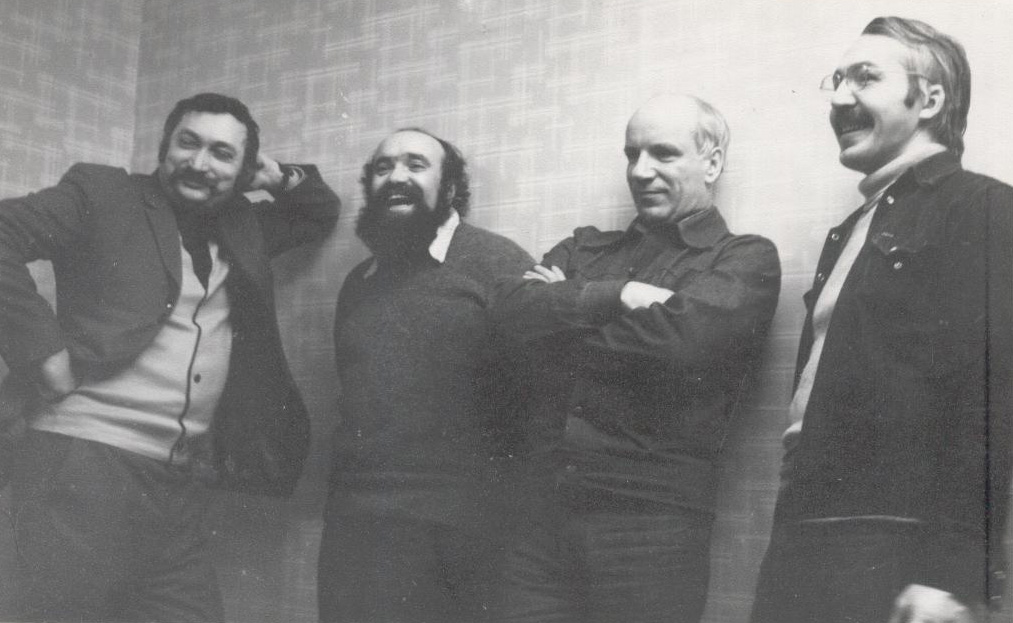

Справа налево: Андрей Битов, Виктор Тростников, Евгений Попов, Фридрих Горенштейн. 1979, проводы Юза Алешковского. Фото из архива Евгения Попова |

— То есть вы ходили уговаривать руководителей предприятий?

— Коммивояжеры мы были вот такие, советские. Я и мой напарник, православный неофит Рома Горич, которого я назвал в одном рассказе «бродячим проповедником». Или Леня Новак, будущий сотрудник «Мемориала» [организация объявлена властями РФ иноагентом и ликвидирована решением ВС РФ 28 февраля 2022 года], который нынче вроде иноагент. Не Леня — он в могиле, а «Мемориал». Писатель Саша Ганкин...

— Мол, вы должны себе Ленина нарисовать?

— Нет, ну что значит «должны», там другие тонкости были... Я со временем научился «работать». Мы, например, не связывались с крупными предприятиями, потому что там обязательно будет худсовет, непременно умники начнут: «Нам это не надо». А любимыми были, скажем, профтехучилища. Там директор подписывает, бухгалтер приходит, начинает возмущаться, а директор говорит: заткнись. И подписывает. Мы забираем договор и отдаем, потом заказы распределяют художникам. Художники тоже были те еще гуси! Он, допустим, получает заказ на три натюрморта, берет свои старые работы, с которых краска сыплется, делает свежую рамку, заколачивает и шлет в училище. Если там директор дурак, он их принимает — деньги казенные. А если поумнее — возвращает. Мы тоже насобачились, это было мое ноу-хау — ведь могла прийти жалоба от Союза художников: «Плохо заключен договор». Поэтому мы в договорах стали мелким шрифтом писать: «Согласование эскизов обязательно». Не согласовали эскизы? Пошли на хер. Вот и весь разговор.

— То есть вы приезжали в какой-нибудь город и шли в какое-то учреждение договариваться?

— Нет. Первым делом надо было устроиться в гостиницу. Устроиться туда в советские времена было невозможно, поэтому мы говорили, что приехали в обком партии или вроде того. Нам давали номер, после этого мы начинали работать по телефону: брали справочник и обзванивали предприятия. Вот молитва «искусствоведа», до сих пор помню: «Здравствуйте, с вами говорит представитель художественного фонда РСФСР. Наше предприятие делает по безналичному расчету скульптуры, пейзажи, наглядную агитацию и все прочее». В ответ было либо «пошел вон», либо, реже, «приезжайте». Мы тогда отправлялись на предприятие и пудрили мозги начальнику. Замечательно. Вот там я тоже жизни научился. Помню, приезжаем как-то раз — автокомбинат огромный, директор — еврей, бывший танкист. Мы говорим: вот вам бы здесь неплохо панно мозаичное сделать на рабочую тему — прекрасная идея, записывайте. А вот здесь бы — натюрмортики, наглядную агитацию и Ленина портрет. Пишите и наглядную агитацию, и Ленина. Написали на план свой квартальный. А времени шесть часов вечера, между прочим... Он всё, значит, подписал и говорит: ой, а бухгалтера-то нету, печати нету, завтра утром приходите. Мы поняли, что всё, хана, ничего нам не обломится: бухгалтер придет утром, все это увидит, и пиши пропало. Утром приезжаем — подписанные договоры. Потом скандал был из-за художников-исполнителей, потому что эти сукины дети послали ему работы БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ЭСКИЗОВ, а он их возвратил назад. Приезжаем через год, я говорю: давай на всякий случай еще раз звякнем туда. Этого директора уже выгнали. Мы звоним, говорим, что из Художественного фонда, — ну приезжайте. Другой директор. Мы спрашиваем: а где предыдущий-то? А он, говорит, заворовался, потому что каждый год получал новую «Волгу» и продавал ее по спекулятивной цене. На него наконец настучали, вызвали в обком партии, и первый секретарь велел: давай партбилет. Тот дал. Секретарь говорит: вот, закрываю в свой сейф твой партбилет, а тебя направляю в отстающий колхоз. Сумеешь его поднять — отдам партбилет, не сумеешь — не отдам. Так мне этот новый директор рассказал, что тот за счет атомной электростанции какой-то — обнинской, что ли, — провел туда асфальтированную дорогу, в этот колхоз. Ну он же старый танкист был, значит, знал, как все делается, и сумел выкрутиться. И вот тот, который все это рассказал, вдруг взял и такой же точно договор с нами заключил, понимая, что, пока до дела дойдет, или ишак сдохнет, или еще что-нибудь случится. Вот так вот. Я эту контору любил больше, чем Союз писателей.

|

Семён Липкин и Инна Лиснянская в Переделкине, 1981. Фото из архива Евгения Попова |

— Восстановили вас в 1988 году.

— Да.

— Но вы десять лет писали, не останавливаясь, издались за границей.

— Да. После того как напечатали «Метрополь» за границей, мне «Ардис» предложил издать книжку, и я согласился. Единственная книжка. Вторую не стал публиковать. Потому что, если бы я вторую напечатал, это означало бы, что я отваливаю за бугор, но я не хотел уезжать.

— А вы получили гонорар?

— Ничего не получил. Вот одну книжку я опубликовал, а больше печатать ничего не хотел: ни на Западе, куда пришлось бы сваливать, ни на Востоке — ехать в лагеря. Правда, мы потом сделали еще один альманах — «Каталог». И вот с ним круче дело было, там уже КГБ работало. Обыски и т. д. Аксёнов мне из Америки написал: давай приезжай, я уже место тебе нашел. Я говорю: Вася, пока еще ничего, можно.

— А «Каталог» — это какой год был?

— 1980-й, олимпиадный. Принцип был тот же самый — открытость. Но гэбэшники — честные ребята. Они ходили по писателям после «Метрополя» и предупреждали: этим альманахом занимается Союз писателей, следующим будет КГБ заниматься. Участники другие были. Я с Приговым познакомился тогда, Владимир Кормер участвовал. Николай Климонтович. Евгений Харитонов. Филипп Берман — он в Штаты уехал. Его, как только «Каталог» появился, тут же вызвали в ОВИР, пинка дали, и он с радостью отправился, до этого пять лет отказником был, уехать не мог. Короче говоря, устроили обыски на следующий день.

— У вас?

— И у Пригова, и у Коли Климонтовича. Там ничего особенного не было, в целом та же самая история. Просто в ней была определенная дерзость. Подходящий, в кавычках, мы момент нашли — 1980 год, Олимпиада — и предложили создать Клуб беллетристов. Подали официальное прошение: просим выделить нам комнату для чтения наших текстов и разрешить выпустить небольшим тиражом — экземпляров триста — сборник с нашими произведениями. В качестве образца приложили экземпляр. Отдали это все в управление культуры. Там спросили: почему вы обратились именно к нам? А мы ответили: у нас эстетические расхождения с Союзом писателей. Я все это продвигал, ходили с Кормером к Анурову, был тогда такой начальник по линии культуры. Все это так и шло, пока, наконец, когда мы в очередной раз пришли, он не сказал: всё, больше сюда не ходите. Потому что вы ведете двойную игру. Всё, что мы здесь с вами обсуждаем, вечером уже звучит по «Голосу Америки» [организация объявлена властями РФ иноагентом]. Так что катитесь отсюда и сидите тихо, пока не посадили. Ну мы и ушли. Всё, до свидания. Но я вам так скажу: писателю все идет впрок. Я благодаря этому тогда познакомился с Приговым, для меня он стал потом одним из самых лучших моих друзей. И персонажем: я описал его в романе «Душа патриота», а он меня — в романе «Ренат и Дракон».

— То есть по сути вы вели почти подпольную литературную жизнь, со многими, наверное, дело иметь приходилось — с Мамлеевым там, Сорокиным.

— Нет, Сорокин появился позже — его художник Илья Кабаков да Пригов вывели в люди. А что касается Мамлеева, то это было отдельное существование, про него нужно отдельно рассказывать. Обстоятельней человека не было на свете: по виду — типичный бухгалтер, все сдержанно, все аккуратно. Он следил, чтобы никто не увидел его рукописей. У себя дома он устраивал свои сборища знаменитые, и при этом все тщательно проверял: чтобы ни диктофонов, ни магнитофонов не было. Никому не разрешал записывать, копий не давал. Все собирал в портфельчик и тихо уходил. Вот так он и жил — преподавал где-то, кажется, в каком-то ПТУ. А потом спокойно уехал на Запад по еврейской линии.

— Но какое-то общение было ведь с писателями, которые писали в стол, которые не печатались?

— Общение было, но меня очень мало что устраивало. Я вот все время говорю: какая же у нас разная страна. В Москве, например, могли посадить только за «Архипелаг ГУЛАГ», если поймают с ним, а в Красноярске — за Набокова, представляете? «Архипелаг» я получил в Москве, дал Эдуарду Русакову, и как раз тогда начали на внутренних рейсах устраивать шмоны. Он повез книгу на спине в Красноярск — за месяц ее прочитало жуткое количество людей, человек сто, наверное. А великий художник, чьи работы сейчас стоят миллионы, Андрей Поздеев, которого тогда братья-художники иногда называли «Андрюша-дурачок», читал «Архипелаг» в резиновых перчатках. Боялся, чтобы отпечатков пальцев не осталось. Ему сейчас памятник поставили в центре города.

|

Андрей Поздеев, 1970-е годы. Фото Евгения Попова |

— Но при этом вы же общались и с Искандером, и с Ахмадулиной.

— С Искандером мы дружили со времен «Метрополя», в одном доме с ним жили. Он большой мой друг был, мы с ним столько водки выпили. И всякие истории были. Про «финку и паровоз» — это его слова. А так мне не очень нравилось то, что пишется. Что «официалами», что «диссидой». Вот в Питере замечательные поэты были. Лена Шварц, Кривулин, Соснора — крупные персоны. Прозаик Валера Попов, мой друг, Марамзин, с которым меня познакомил в Париже выдающийся славист Рене Герра, когда я стал «выездной». Потом Битов — о нем можно, как про Искандера, целую поэму написать.

— А вы не планируете?

— Нет. Почему? Ну потому что я не так с ним близок был. Аксёнов, Искандер, Шукшин — близкие мне люди, а Битов всегда был отдельный.

— А с Шукшиным вы прямо дружили?

— Ну как дружили? Я жил в Красноярске, а он в Москве. И умер относительно молодым. Я у него был два или три раза и эти визиты запомнил на всю жизнь до минуты. Вот смотрите, я живу в Сибири. Меня не печатают. В журнале «Байкал» в Улан-Удэ меня обещают опубликовать, если у меня будет предисловие какого-нибудь известного московского писателя. Причем у них уже в это время был напечатан Аркадий Белинков, скандал был у них, и Стругацкие были. 25 рублей на черном рынке стоил номер «Байкала» с Белинковым и Стругацкими. Тогда я взял и позвонил в Москву из Красноярска в «Новый мир». Попросил показать мои рассказы Шукшину, хотя я его не знал, и он меня не знал. И уже через десять (!) дней получил от него в ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ предисловие — ни компьютеров, ни интернета тогда еще у нас не было. А встреча у меня с ним была замечательная, надо бы сесть и описать ее. Я позвонил ему, он взял трубку — сам отвечал, не Лидия Николаевна Федосеева. Я говорю: вам звонит Попов из Красноярска. — Какой еще Попов? Я говорю: ну вот, вы рассказы читали мои. — А, да это ты, что ли? Тогда приезжай. И я поехал к нему на улицу Бочкова. Лифт вызываю и, пока жду его, вижу, спускается мужик, выглядит как уголовник, стриженный наголо. Это и был Шукшин. Стали с ним разговаривать. Он меня поразил, потому что я прежде слышал от всех, что он русофил и мракобес. Во-первых, у него была прекрасная библиотека, я увидел там много книжечек, иметь которые было бы наслаждением. Во-вторых... Широк он был. Среди прочего я запомнил: он сказал, что нас, писателей, по разным лункам разгоняют. Этот — деревенщик, этот — городской. А по мне, говорит, или хороший писатель, или плохой, вот и всё.

— Получается, в 1988 году вам восстановили членство в Союзе писателей и вы начали со страшной силой печататься?

— Ведь я почему все время про опыт говорю? У меня был опыт и официальной литературы, и андеграунда. В андеграунде я убедился, что там все то же самое, что в официальном Союзе писателей. Свои генералы, свои графоманы, свои стукачи — все то же самое. Сорокин, скажем, очень крупный писатель, а другие там такие... Если человек диссидент — это еще не значит, что он хороший писатель.

— Дальше я хотел бы поговорить о ваших последних книгах, биографических, про Аксёнова, Кабакова, Искандера и Шукшина. Они отличаются от стандартных биографий. Почему так?

— Честно говоря, не знаю почему. Но знаю, почему увлекся этим делом. Потому что тех ПРОШЛЫХ людей я знал всех. Я знал, как советские люди дышат, о чем говорят, что «кушают», что во сне видят. Нынешнее поколение, особенно молодежь, — я их не знаю. Вот мои студенты — они все компьютерные люди, что у них в голове — черт их разберет. Иногда проговариваются, иногда нет. Они по-другому устроены. У меня вышла книжка «Лучшие рассказы Гдова и Хабарова», но там в основном шестидесятники, которые уже в нынешней ситуации существуют. Если бы я сейчас взялся писать о «новых людях», это примерно как американцы снимали кино про Советский Союз: все верно, а погон неправильно пришит, понимаете? Поэтому, когда Лена Шубина предложила мне написать мемуары про Аксёнова, я сказал: Лена, я писать не буду. — Почему? — Потому что мне Вася запретил. Он сказал: пиши мемуары, когда тебе уже писать не о чем будет. — А нам книжку надо. — А вот Сашка Кабаков, давай мы с ним диалог сделаем про Аксёнова. Она говорит: ну давайте. И мы сделали. Два года. Каждая такая книжка — два года примерно. Сделали диалог. У меня как раз в 2009 году инфаркт был.

— Вы тогда курить бросили?

— Не то чтобы бросил, просто перестал. А инфаркт был... Я лежал в реанимации в тот самый день, когда хоронили Аксёнова. Звонит какая-то телевизионная дура: мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали смерть Василия Павловича Аксёнова. Я говорю: а он умер, что ли? — Ой, а вы не знали? Куда к вам приехать? — Пишите: Боткинская больница, реанимация. — А, извините. Так вот, понимаете, мы с Кабаковым стали делать книжку, причем он-то пить продолжал, а я... Мне врач говорит: вам курить больше нельзя. Я говорю: а пить тоже нельзя, что ли? — Пить — ваше дело. Сто граммов имеете право. Кабаков ко мне тогда приезжал, я выпивал свои 100 граммов, он выпивал больше, и мы с ним работали... Условие было одно — никаких домашних заготовок. Но мы с ним составили план книжки: названия глав, о чем они будут. Так и работали. Потом все расшифровали, и получилась книжка. Даже заработали на ней — получили премию «Большая книга». Это Вася нам с небес подкинул деньжат. И я подумал: теперь, когда соавтора Александра Кабакова нет, что мне делать? И вдруг появляется Михаил Гундарин, некогда талантливый начинающий поэт, прозаик, он у меня еще на семинаре в Липках был лет двадцать назад. Это потом уже он книжки написал, а тогда был худой, тощий, национал-большевик. С тех пор сделал карьеру: кандидат философских наук, на телевидении Алтая имел руководящий пост, за таланты из Барнаула в Москву взяли. И вдруг я заметил: мне с ним разговаривать так же легко, как с Кабаковым, — ничего объяснять не надо. И мы с ним стали делать книжку про Фазиля Искандера. И сделали ее довольно быстро, примерно за то же время, что и с Кабаковым про Аксёнова. Дальше пришло нам в голову написать книгу про Шукшина, про очень важный для всего человечества 1968 год, после которого ВСЕ ПОЕХАЛО, ну и так далее.

|

Слева направо: Белла Ахмадулина, Василий Аксёнов, Борис Мессерер, Евгений Попов. 2000-е годы. Фото В. Попова из архива Евгения Попова |

— А кого вы из современных русских писателей читаете и кого выделяете?

— Это трудный вопрос. Читал Русакова. Рому Сенчина читаю. Михаила Гундарина, Крусанова. Мелихова. Валерия Попова и Михаила Попова. Варламова. Красноярцев: Астраханцева, Задереева, Кузнечихина, Михаила Тарковского. Открыл для себя крупного прозаика Александра Сегеня с его романом про Михаила Булгакова и недавно вышедшей книгой «Эолова Арфа». Из писателей нового поколения, кого действительно считаю выдающимся — и не я один, Саша Соколов того же мнения, — Денис Осокин, первый лауреат премии «Звездный билет», основанной в честь Аксёнова. Василий Авченко — тоже выдающийся автор, живет во Владивостоке... Еще есть такой Артемий Леонтьев — мой ученик, написал три романа. Я был изумлен, когда случайно наткнулся на него в Иркутске. Первый роман этого русского парня из заштатного военного городка под Екатеринбургом — про восстание в еврейском Варшавском гетто во время Второй мировой, я, когда его прочитал, просто ошалел. Великая страна, где живут такие талантливые ребята! Сейчас он обосновался в Питере. Вернулся живой с СВО. Храни их всех Господь!

— А в Переделкине вы до того, как получили дачу, много раз бывали, наверное? Какие впечатления у вас от этого места, что связано для вас с ним?

— Я туда впервые попал, когда в семнадцать лет приехал в Москву — наслышанный, я же литературный мальчик был, — решил поехать в Переделкино на лыжах покататься. Лыжи взял, приехал. Знаете, что поразило? Не дачи, нет. Помойки, потому что на помойках уже была тара от баночного пива, чего я в Сибири никогда не видел. Это был 1963 год. Потом, когда у меня не было квартиры, я прожил одну зиму в Переделкине на даче у Ахмадулиной и Мессерера. Она мне говорит: поживи у меня. Я там написал роман «Прекрасная жизнь». Больше я там долго не жил, но несколько раз приезжал в Дом творчества. У меня была большая дружба с Липкиным и Лиснянской, которые жили там, но особенно, конечно, с Ахмадулиной и Мессерером. Видел там Катаева, Каверина. Когда снимали фильм «Таинственная страсть», плоховатый, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ, по моему мнению, мне позвонила Чулпан Хаматова. Я с ней не был знаком, она позвонила и сказала: хотела бы с вами встретиться, чтобы вы мне рассказали про Ахмадулину. Мы встретились. Я сказал: я вам все расскажу, потому что вы коллега, вы искусством занимаетесь, но только никаких диктофонов, никаких журналистов, никакой политики. Рассказал, например, историю. Однажды там вечеринка была на даче, и после Ахмадулина говорит мне: я никогда не сидела на холодильнике, но мечтала всегда. Я говорю: какие проблемы? Взял — и посадил ее на холодильник. Появляется Мессерер: ах вы пьяные физиономии, ну-ка слезь, Белла, немедленно, Женя, сними ее оттуда. Такие вот отношения, Чулпан сказала, что именно это ей, как актрисе, важно. Мы с Ахмадулиной, например, как-то помню, сидели, выпивали и обсуждали, чем алкоголизм отличается от пьянства. Ахмадулина, замечу, опровергая миф про нее, пила в меру, как и вся Россия пьет, но не спивается.

Вообще я свою страну очень люблю. Со всеми ее «закидонами». Великая страна! И ее писателей по-своему люблю, всех НАСТОЯЩИХ: и Астафьева, и Фазиля, и Юрия Казакова, и Трифонова, и Шукшина, и даже Василия Белова за исключением его безумного сочинения «Всё впереди».

И конечно же, Василия Аксёнова, моего ГУРУ и, по-моему, настоящего патриота своей отчизны, которого многие идиоты считали западником и космополитом. Вот цитата из его первого написанного безо всякой оглядки на власть, ее «обстоятельства» и цензуру романа «ОЖОГ»: «А я вот люблю свой флаг. Ничего не могу с собой поделать, люблю да и всё — и трехцветный, и андреевский, и даже нынешний красный».

Фото в начале материала: Евгений Попов и Василий Аксёнов. Вашингтон, «Голос Америки», 1990 год. Из архива Евгения Попова