«„Эрика” берет четыре копии, а я по семь делала! Надо просто как следует по клавишам бить»

Правозащитница Людмила Алексеева о своей книжной биографии

Начнем с вашего детства, которое пришлось на 1930-е годы. Можете вспомнить ваши первые любимые книги?

Нет, слишком давно это было. Но есть книжка, которая сыграла в моей жизни очень важную роль. Мне лет десять было, автора не помню, но помню, что она называлась «Жизнь доисторического мальчика Крека». Она была о первобытных людях, которые жили в пещере, разводили там огонь. И я с упоением ее прочла, а потом спрашиваю отца: «А откуда узнали, как эти люди жили? Ведь у них же письменности не было, они не оставили о себе никаких рассказов». А он говорит: «Есть такие люди — археологи, они раскапывают и по материальным остаткам знают, как люди жили в какие эпохи. И в частности — первобытные люди». Я так потряслась. И сказала: «Я хочу быть археологом». Самое интересное, что я им и стала. Я же кончила исторический факультет как археолог.

В общем, я захотела стать археологом, и папа — надо отдать ему должное, он очень внимательно относился ко всем моим идеям — стал таскать книги по истории, которые девочкам интересны, художественные. Там Ян о Чингисхане и Батые, «Император» про фараонов и так далее.

Первое, что приходит на ум из детской художественной литературы на историческую тему, так это Дюма, «Три мушкетера».

Ой, конечно! Не только читала, но и во дворе играли в мушкетеров. Я сказала: «Буду Атос!» А мне говорят: «Почему ты будешь Атос? Ты девочка, ты должна быть мадам Бонасье или герцогиней де Шеврез, или Миледи». — «Нет, я буду Атос!» И очень грозно требовала этого, и в конце концов они согласились. Мне нравился Атос больше всех.

Но война все прервала. Когда мне было почти 14 лет, мы уехали на два с половиной года в эвакуацию, и ни про какую историю уже речи быть не могло.

А когда вернулись в 1943 году, я стала ходить в здание Исторического музея, где тогда на самом верхнем этаже была Детская историческая библиотека, не знаю, есть ли она сейчас. И там чудные старушки работали, большие энтузиасты. И я уже стала читать не художественную литературу про всяких исторических личностей, которой я кучу прочла к тому времени благодаря папе, я стала читать исторические труды.

Эти старушки мне подсовывали, и я читала в основном по Киевской Руси книги. И мне это очень нравилось. Мы ведь тогда были абсолютно частью Европы. Сейчас Европа сама по себе, мы сами по себе. А тогда мы были вместе со всеми. И я приходила из школы, поем чего-нибудь, в магазин сбегаю, потому что надо было карточки отоваривать, а потом — в библиотеку. И до вечера, когда уже спать надо. И я тогда помнила, какой князь с кем, кто чей племянник был… Там их куча, и я все это хорошо знала.

И когда я уже кончила школу, и надо было на истфак сдавать экзамены — было 14 человек на место, серьезный конкурс — так эти старушки из библиотеки написали на истфак письмо, что я такая замечательная, что я так интересуюсь всем, что меня надо обязательно взять. Но я все равно сдала все. 14 человек на место — звучит страшно, а на деле было совсем не страшно. Потому что это был 1945 год, кончилась война, были многие из провинции, и качество образования в московских и в провинциальных школах было разное. И я прямо, что называется, без особых усилий сдала на все пятерки все экзамены. И прошла бы без письма старушек тоже.

Но приятно же.

Да. И я думала, что я буду заниматься уже не археологией, а историей Киевской Руси.

Подождите, давайте еще вернемся в школу. Вот вы говорите про Киевскую Русь, про историю, но неужели вы не читали «Библиотеку приключений», там Вальтера Скотта, Джека Лондона, Майн Рида?

Приключения не обожала. Джека Лондона — да, всего прочла. А этих — нет. Вообще, надо сказать, что у меня очень странное в детстве, как я сейчас понимаю, было чтение. Потому что я почти не читала того, что дети читают. Я как-то сразу стала взрослые книжки читать. Я вообще была девочкой читающей, знаете, до головной боли. Меня выгнать погулять было трудно. В 30-е годы, до войны, хорошую книжку достать было очень тяжело. Даже не купить, а взять почитать. Отец предпринимал героические усилия, чтобы меня снабжать хорошей литературой. Так я всю русскую классику прочла еще до войны, до 13 лет. Но своих книг было мало, они все на этажерочке стояли. И родители где-то доставали себе книги и читали.

Еще вот я помню. До 10 лет у нас были две смежные комнаты в коммунальной квартире, в первой я с бабушкой, а во второй — родители. И утром я слышу, как они между собой говорят: «Книжка вот эта „Мария Магдалина”, слушай, сунь куда-нибудь, чтобы Люда не нашла». Как только они ушли на работу, я полезла в их комнату и тут же нашла эту книжку. Автора не помню, я вообще насчет авторов плохо, ну «Мария Магдалина» — немножко такая фривольная история про ее отношения с Христом. Мне интересно было. А потом я читала те книги, которые себе брали родители читать. Я тут же хватала их и читала.

Джека Лондона я читала в эвакуации, даже не в эвакуации, а в интернате. Когда началась война, стали бомбить Москву, а мама тогда работала в Институте математики Академии наук, и они отправляли детей в Северный Казахстан, там интернат был, в Боровом. Ну, и я уехала с ними. Это курорт туберкулезный. Там туберкулезников всех выгнали, и мы жили в домах этого санатория. И в санатории была библиотека, там оказался Джек Лондон, собрание сочинений, и я все подряд дула.

С какими книгами у вас сложились особые отношения, и менялось ли их восприятие с течением времени?

«Войну и мир» полюбила при втором прочтении, уже на первом курсе университета. А то читала больше про мир, пропуская войну, когда девочкой была. Перечитываю время от времени, последний раз, может быть, год назад. И знаете, читать сейчас войну даже интереснее, потому что мир помню, да и сколько можно.

«Анну Каренину» прочла до 14 лет. В это время память хорошая, и я не пыталась перечитывать, но уже лет в 35, помню, убирала комнату, вытирала пыль, вижу открытая книжка лежит — мальчики мои читали. И прямо с этого самого места, положила тряпку, которой вытирала, села и стала читать. И пока не дочитала, не вставала. И я уже, конечно, по-другому воспринимала, потому что была взрослой женщиной, я уже все понимала. А до этого фабулу помнила, но не сопереживала. А тут… Причем помню, когда я девочкой читала, мне была интереснее всего линия Анны и Вронского, Кити и Левина, а когда взрослая стала, мне было очень интересно про Левина читать, то, что я тогда не усвоила, как-то пролетела.

Еще помню, у меня на первом курсе университета была «Очарованная душа» Ромена Роллана. Я читала с таким упоением. А вот года два назад я ее решила перечесть и думаю: как она могла мне нравиться? Он такой многословный… Героиня там такая несчастная, неудалая, чудачка, когда молодая была. А потом, чем дальше, тем увереннее в жизни и в себе, и все такое. И я вот думала: ну, может быть, я такая нелепая, подумаешь, что считают, что это лучшие годы, а может, у меня будет дальше лучше… Наверное, поэтому нравилось, не знаю. А вот сейчас прочла и думаю: господи, боже мой…

А фантастику любили?

Нет, никогда. И мало читала. И не люблю всякую слезливую литературу. Нон-фикшн люблю. Давно уже. Гораздо больше, чем всякие романы.

А из нон-фикшна что любите?

Самое разное. Вот воспоминания о Слуцком — это же нон-фикшн. Но вообще я русскую классику любила и до сих пор люблю. Рассказы Пушкина, «Повести Белкина», «Капитанскую дочку» год назад перечитывала. И с наслаждением. «Барышня-крестьянка» — шедевр! Вон в шкафу на верхней полке, видите, стоят шесть томов Пушкина. Это издание 1937 года. 1937 год мы сейчас воспринимаем как год всплеска террора, а тогда это был год 100-летия смерти Пушкина и отовсюду неслось —Пушкин, Пушкин, Пушкин, никто ни про какие репрессии не говорил. И издали к столетию этот шеститомник, и мой папа достал. Это было что-то необыкновенное — достать! И подарил мне. Но когда мы уехали в эвакуацию, батареи были выключены, было холодно, и соседка жгла книги. У нее своих не было, и она наши жгла. Когда мы приехали, она мне отдала одного Пушкина и сказала: «Извините, все сожгла, а на Пушкина рука не поднялась». У меня от довоенного времени остался один Пушкин, остальное потом докупалось.

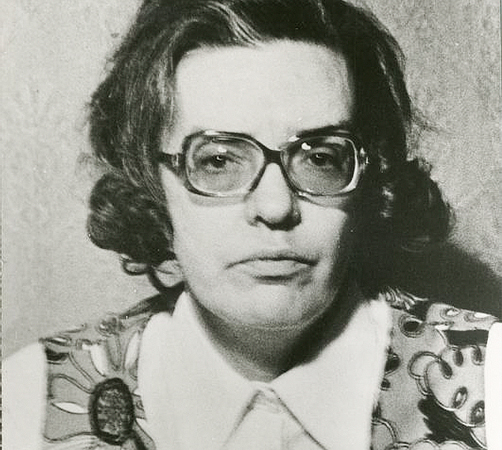

Людмила Алексеева, Москва, 1977 год

sakharov-center.ru

Раз мы про Пушкина заговорили, значит, пора к стихам переходить.

А стихи я просто наизусть помню с детства. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Фет, Тютчев — с тех пор, когда девочкой читала. Тютчев у меня был из «Маленькой библиотеки поэта».

«О, как на склоне наших лет

Сильней мы любим и суеверней…

Гори, гори, последний свет

Любви последней, зари вечерней!»

И так далее. Или:

«Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня…

Тяжело мне, замирают ноги…

Друг мой милый, видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,

Завтра память рокового дня…

Ангел мой, где б души ни витали,

Ангел мой, ты видишь ли меня?»

Это в годовщину смерти жены. Это все с тех пор помню! Лермонтова голубой такой однотомник, Некрасова оранжевый. И у меня бывали заболевания каким-то поэтом: вот я читаю-читаю одного Лермонтова, потом читаю-читаю одного Некрасова. Я сначала начиталась Пушкина. Потом прочла Лермонтова. И когда я начала читать «Демон», я обалдела. Было время, когда я считала, что Лермонтов меня даже больше потрясал, чем Пушкин, но это оттого, что я дура была. Потому что Пушкин — это, конечно, Пушкин, теперь я это понимаю.

А Маяковский был, но у меня как-то не получалось его сначала понять, вот этой лесенкой его стихи. А получилось в 6-м классе, накануне войны я заболела Маяковским. Отец тут же принес две книжечки — поэмы «Хорошо» и «Владимир Ильич Ленин». А потом еще отдельно стихи. И я начала читать — и я вдруг поняла, как получаются стихи. «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было моем» — поэма «Хорошо». Я шла в школу, мы во вторую смену учились, а я не могла оторваться от Маяковского, поэтому взяла его с собой и под партой читала. Так увлеклась, что не заметила, как учительница подошла и схватила. И так и не отдала мне. Такое было горе! Потому что второй поэмы «Хорошо» достать было невозможно.

А в школе вас не раздражала советская литература? «Общество чистых тарелок» про Ленина и все такое прочее.

Я просто не обращала внимания. Я стихами была напичкана, самыми разными. Когда я вернулась из эвакуации, учебников не было, их не издавали во время войны, поэтому надо было ходить в библиотеку готовить уроки. И я ходила в Библиотеку имени Добролюбова, на Садовом кольце, где сейчас «Спорт» магазин, в этом домике. Быстренько сделаю все уроки, а потом беру книги, стихи. И вот Блока, например, я только тогда прочитала. У меня не было его. И совершенно, конечно, заболела Блоком.

А вот, скажем, Цветаева, Мандельштам — это уже когда я была студенткой, я подружилась с девочкой с филологического факультета. Такая Лена Паладина. А у нее была шикарная библиотека. И она мне давала это домой, я брала и совершенно очумевала. Потому что я не знала Серебряного века… нет, кроме Ахматовой.

С Ахматовой получилось так. Когда мы переехали из эвакуации в Москву, на Арбате было несколько букинистических магазинов, маленьких таких, пыльных, но чего там только не было. Потому что люди или сами с голоду, или соседи уехавших продавали, несли в букинистические магазины шикарные книги, в том числе стихи. И вот, где сейчас Министерство иностранных дел, от Садового кольца и до Денежного переулка был квартал, и в нем был кинотеатр «Арс», и такие же двухэтажные дома, как все на Арбате. Квартал снесли еще при Сталине, в 50-х годах. А здесь был еще маленький букинистический магазин. И я однажды зашла в него, и там Ахматова лежит. Я думаю: что за Ахматова такая? Открыла — и обалдела! Денег купить у меня не было, поэтому я бегала в этот магазин, школьницей еще, стояла и читала. И надо сказать, что продавец понимал, он только спрашивал: «Девочка, у тебя чистые руки?» Я ему протягивала показать руки, потом стояла, читала, и он понимал, что денег у меня нет, а ему нравилось, что я стоя читала. Там «Четки», «Белая стая»… Все помню наизусть до сих пор. А уже в университете, значит, Цветаеву, Мандельштама, потом Гумилева — это я все у Лены брала читать. Когда уже я студенткой была, то каждый номер «Нового мира» Твардовского ждали — это была отдушина.

Из человека, у которого было мало книг, вы скоро превратились в человека, который читал то, что 90% читать не могли, — вы же самиздат перепечатывали.

Конечно! Я помню, как в первый раз увидела самиздат. Это было у Есенина-Вольпина дома, вернее, у его матери. Она жила на Аэропорту, а я жила тогда на Динамо. Он вернулся в очередной раз из какого-то сумасшедшего дома, где его держали, и дал отпечатанный на пишущей машинке текст — это была поэма «Танька» Коржавина. Ее не публиковали. Поэма была про убежденную коммунистку, которая попала в лагеря и все равно осталась убежденной коммунисткой. Когда ей говорили, посмотри, что происходит, она отвечала: «Но это же зло во имя добра!» И были там такие строки:

«Зло во имя добра!

Кто придумал нелепость такую!

Даже в страшные дни!

Даже в самой кровавой борьбе! —

Если зло поощрять,

То оно на земле торжествует —

Не во имя чего-то,

А просто само по себе».

А потом я купила пишущую машинку, тогда были самые хорошие пишущие машинки — гэдээровская «Эрика». «„Эрика" берет четыре копии», — поет Галич. А я по семь делала! Надо просто как следует по клавишам бить. Я ее купила, потому что после смерти Сталина оттепель началась, и стали появляться и стихи Гумилева, то что люди прятали, не показывали, потому что это было вроде как запрещенное все. А тут стали появляться. И я выпрашивала. Вот выпрошу сборничек и перепечатываю его, а потом отдаю в переплет. И одну себе, а остальные просто друзьям дарила — такие в переплетах книжечки. Я научилась по самоучителю и печатала как машинистка, с такой же скоростью. Потом мне цены не было. Я, знаете, сколько напечатала. У нас два человека: один в одной комнате, другой в другой комнате печатает на машинках. А кто не умеет печатать или медленно печатает — они берут у меня листок, прокладывают копирками, вынимают, чтобы я на это не тратила время. И я только сижу и печатаю. Я печатала книгу Джиласа «Новый класс», потом перепечатывала Аллилуеву «Двадцать писем другу». Помню, как печатала «Мои показания» Анатолия Марченко. Когда печатала, ничего не соображала, быстрей-быстрей, и потом две машинки печатают куски. Но потом уже целиком книгу прочитала, очень талантливый парень был.

А потом, когда мой сын Мишка кончил школу, и ему надо было идти в университет, а я как раз была выгнана с работы, и Коля, муж мой, — тоже, а ребенка надо было все-таки в университет собрать: он в школьной форме ходил, а ему нужно было пальто. В общем, я посчитала, какая сумма мне нужна, стала перепечатывать самиздатовские книжки и продавать их по 10 копеек страница. У Коли было много состоятельных друзей, математиков, Юрик Добрушин и другие, которые очень охотно покупали. И я заработала эти деньги, я Мишку одела на этот самиздат. Но целыми днями все лето печатала, не разгибаясь.

Потом, когда появились Евтушенко, Ахмадулина (Вознесенского я не любила), я радовалась — слава тебе господи, какие-то человеческие вещи стали писать. В сталинское время надо было, чтобы обязательно все какие-то железобетонные были, а у Евтушенко смотрите:

«Со мною вот что происходит:

Ко мне мой старый друг не ходит,

А ходят в вечной суете

Разнообразные не те».

Вот это человеческое, это понятно о чем. Не говоря уже о таких стихах, которые в то время вообще были поступком:

«Танки идут по Праге,

Танки идут по правде…»

Раз уж вы про Евтушенко начали, спрошу вас про Бродского, как вы с ним познакомились?

Вы знаете, стыдно сказать, но люблю я раннего Бродского. Позже он очень философский стал, а все-таки стихи — они не для выражения мысли, они для выражения души.

Юлия Вишневская, Людмила Алексеева, Дина Каминская и Кронид Любарский. Мюнхен, 1978 год

flickr.com/photos/jujwish

Виделись с ним в эмиграции?

Конечно. Он жил в этом нью-йоркском богемном квартале. И когда приехал в Америку Юра Орлов — талантливейший физик и основатель Московской Хельсинкской группы, его выслали в США — то Бродский сказал, что может ему квартиру подыскать. В итоге они снимали квартиры не то в одном доме, не то в соседних. И когда я приходила к Юре, приходил Бродский. Я несколько раз видела его в домашней обстановке. Он впечатляющий человек. И он мне еще нравился тем, что перед Юрием Федоровичем он благоговел. Он при нем не матерился, вел себя очень уважительно.

Что вы в эмиграции читали?

О, в эмиграции… У меня было мало времени на чтение, очень занята была, ведь я была представителем Московской Хельсинкской группы за рубежом, много ездила. Причем из Америки надо было летать в Европу. И потом хозяйство у меня все-таки было. И каждую свободную минуту я «Историю инакомыслия» писала, а для того чтобы ее написать, надо было много читать. И я читала архив самиздата Радио Свобода*СМИ признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией. Все, что передавали на Запад, там было собрано. Причем так: том — адвентисты, том — баптисты, правозащитники. Все упорядочено и хорошо. И я «Историю инакомыслия» написала благодаря этому. Никто их не читал, и мне давали эти тома домой — пожалуйста, возьмите. И украинское движение, и литовское, и армянское.

Но вы же про это все еще в Советском Союзе знали, вы же были редактором «Хроники текущих событий».

Мы очень многого не знали. Я когда задумала писать «Историю инакомыслия», думала: ну, года за два, за три. Да я пять лет писала эту книгу!

А как вы ее задумали написать? После «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына?

Нет. Я уехала в 1977-м. А в 1979-м, перед тем, как война в Афганистане началась, они всех пересажали. Вот буквально всех! Все сидят, а я на свободе. Здесь у меня архив самиздата. Я историк. Все это задавят, и никто даже не будет знать, на что эти люди жизнь положили. И я решила, что возьму и напишу обо всех этих людях. И слава богу, что мне не пришло в голову просить гранты. Я даже такого слова «грант» не знала, что на это деньги дают. Если бы я обратилась за грантом, они бы меня спросили: «А вы писали до этого книжки?» — «Нет». — «А почему вы думаете, что вы напишете?» И я бы подумала: в самом деле, почему? а может, я не могу… А так мне и в голову это не пришло, села и стала писать.

Я вообще занудный человек, люблю русскую историю, вот пусть она уродина, но она моя родина. Я правильно выбрала специальность. На историческом факультете я увлеклась — и до сих пор это мое самое любимое — историей российской общественной жизни, не государства, а общественной жизни. «Былое и думы» была любимая книжка, могу ее перечитывать и каждый раз что-то новое нахожу. Декабристы, Герцен, земства — очень мне все это интересно. И если бы жила тогда не в Советском Союзе, занялась бы этим профессионально. А так я даже из историков ушла в археологи — я же на истфак в 1945 году поступила, зажали жутко после войны! Я тогда поняла, что какой бы историей я ни занялась, всюду мы первые, мы всюду замечательные… Ну как сейчас. И я поняла, каким бы периодом ни занимался, надо врать. Если ты научный работник, преподаватель — будешь врать. А врать не люблю с детства. И я решила, что пойду в археологии. Там что: горшок — он и есть горшок.