Дичь народного воображения

Чем интересны устные воспоминания ветеранов Октября

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Вы изучаете воспоминания рядовых участников революции 1917 года, собранные на вечерах воспоминаний Истпарта — Комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б). Расскажите, когда и зачем была создана эта организация?

— Истпарт придумали в конце Гражданской войны. Большевики собрали тех немногих историков, которые у них были, и дали им задачу: написать историю Октябрьской революции и историю партии. Истпарт публиковал различные материалы и должен был понять, на что была похожа работа партии до революции. Это не лежало на поверхности — многие документы, по которым следовало бы писать такую историю, были уничтожены в 1917 году или утрачены еще раньше. Ленин писал «Детскую болезнь „левизны“ в коммунизме» по собственным впечатлениям, он не знал, как организация работала в разных частях России. Кроме того, Истпарт с самого начала стал бороться с альтернативными представлениями об истории революции, которые предлагали, например, эмигранты, эсеры и меньшевики. По идее, Истпарт также должен был заниматься сохранением опыта ветеранов революции. С окончанием Гражданской войны, в 1921—1922 годах, у большевиков появился страх, что молодое поколение будущих большевиков, которых они вырастят во время НЭПа, перестанет понимать, что такое революция и революционная работа. С этим были связаны публикаторские задачи Истпарта. Очень быстро в работу Истпарта врезались разборки внутри большевистской партии, борьба с Троцким и так далее. Уже в 1924 году.

— Вечера воспоминаний стали проводиться с 1925 года?

— Устраивать вечера воспоминаний Истпарт предлагал сразу, с 1922 года, но в Ленинграде они не проводились до 1924—1925 годов. По крайней мере, более ранних протоколов с точными датами я не видел в архивах. Тут надо сказать, что протоколы, с которыми я работаю, упорядочивались и стали архивом только к 1960-м годам. Там не всегда есть хронологическая привязка. Часто непонятно, когда имели место вечера. Иногда стоят неправильные даты — читаешь и понимаешь, что это не 1925-й, а 1927 год, например.

— У Истпарта с самого начала была какая-то концепция истории партии и революции, под которую должны были подгоняться воспоминания? Или до какого-то времени мы видим вариативность нарративов?

— Разнообразие было. Недавно вышла книжка, где сравниваются отделения Истпарта Москвы и Вятки и разбираются внутренние трения между центральным Истпартом и периферией. Автор говорит, что взгляд на историю революции у них был разным. С другой стороны, на моем материале — протоколах вечеров воспоминаний — видна такая вещь. Прасковья Францевна Куделли, председательница Истпарта в 1920-е годы, говорит, что перед тем как вспоминать, воспоминания нужно «освежить». Так что в начале вечера она рассказывала об общей хронологии революции, ее причинах, основных действующих лицах. И в следующих за этим воспоминаниях рядовых участников угадывается классическая кондовая ленинская концепция развития революции в России со всеми основными этапами: эпоха подъема в 1905 году, потом эпоха упадка, потом Ленский расстрел, потом 1914 год, от 1914 года до 1917 года и так далее. Канва достаточно предсказуема, поэтому историков, которые буквально все это воспроизводят, читать скучно, а мои историки в основном это и делают. То, какое наполнение старые большевики сообщают этой кондовой хронологии, для меня намного интереснее.

— А когда вечера перестали проводиться?

— На самом деле толком не переставали. Насколько я помню материалы, которые я видел, они проводились чуть ли не до 1980-х — там продолжали выступать люди, которые видели Ленина, они выступали с воспоминаниями о Великой Отечественной и других ключевых событиях советской истории.

После взятия Зимнего дворца.

После взятия Зимнего дворца.

Фото: П. Новицкий / МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»

— Но начиная с 1930-х, когда устоялся официальный нарратив о революции, участники были сильно ограничены в том, что они могли сказать. И если старая гвардия была в значительной степени уничтожена во время Большого террора, кто там участвовал?

— Нет, в действительности 1937 год не особенно прошелся по ветеранам революции. Они часто были уже старенькие и на почетной пенсии. Разумеется, тех, кто имел какое-то отношение к оппозиции или был политически активен, уничтожили. По большому счету, в начале 1930-х вечера воспоминаний стали демократичнее: туда стали пускать беспартийных, они проводились чаще, на них выделялись деньги в связи с горьковским проектом «Истории фабрик и заводов» и в связи с тем, что был создан централизованный Институт истории партии.

С другой стороны, люди, которые проводили вечера воспоминаний, тоже поменялись. Вместо самих ветеранов, которые проводили вечера в 1920-е годы (как Прасковья Францевна Куделли, которая была в революционном движении с начала века), в 1930-х историей партии начинают заниматься молодые аспиранты, получившие образование в 1920-х и не принимавшие участия в революции. И с этим тоже, вероятно, связаны перемены в формате мероприятий. Нельзя сказать, что в 1930-е были закручены гайки. С одной стороны, наоборот, было опрошено больше людей, дискуссии начали вестись активнее. С другой стороны, дискуссии стали вестись жестче. Я недавно перечитывал одну из стенограмм 1934 года. Там рабочий Ленинградского металлического завода рассказывает, как перед Первой мировой войной у них случилась забастовка и он решил убить мастера. Он выстрелил в мастера, спрятал пистолет, потом на заводе проводили обыск, пытались найти, кто стрелял. Разумеется, выступавший говорил об этом с бравадой. Тут его перебивает организатор мероприятия: «Это же не большевистская тактика. Вы к какой партии принадлежали?» Он такой: «Да мы как бы не разбирались особенно в партиях, но мы поддерживали большевиков». А она опять: «Но это же не большевистская тактика!»

— Это характерно для вечеров, что участников перебивают и говорят, как надо рассказывать?

— В стенограммах вечеров, проводившихся в 1920-е, я такого не видел. Чтобы понять контраст между серединой 1930-х и серединой 1920-х, приведу другой случай. Когда собирали воспоминания по 1905 году, один из бывших депутатов Петербургского совета 1905 года рассказывал, как ему работалось на заводе, как он был председателем Совета, как они организовывали забастовки. Он говорил, что они тогда не делали разницы между большевиками и меньшевиками. Мы, мол, считали, что они работали вместе, и поддерживали всех. Прасковья Францевна — уже после его выступления, не перебивая, — говорит, что да, здорово, но, возможно, вы что-то перепутали, потому что, как я помню, в 1906 году была попытка заключить временное перемирие между большевиками и меньшевиками, но ничего не получилось, и они даже сидели по разные стороны стола во время собрания. И поэтому большевики и меньшевики точно не были вместе!

Но вообще-то этот парень, который рассказывал, что они не делали различий между большевиками и меньшевиками, был прав, потому что для рядового социалиста во время 1905 года не было таких серьезных различий, как для большевистского историка партии в середине 1920-х годов. Примечательно тут то, что Прасковья Францевна, чтобы провести свой тезис, начинает рассказывать свои воспоминания как одна из участниц. Она говорит языком самих ветеранов и представляет свои воспоминания в виде притч, которые должны проиллюстрировать абстрактный политический концепт жизненным опытом: мир между большевиками и меньшевиками в 1905 году был невозможен, потому что за столом они не сидели вместе. Здесь достаточно ясно чувствуется разница между серединой 1920-х и серединой 1930-х: выступавших раньше не перебивали, относились с уважением, а если историки хотят поспорить с участниками, они могут рассказать собственный анекдот или собственную байку. (Конечно, это до какой-то степени мои догадки.)

— Насколько я понимаю, вы противопоставляете «официальный» нарратив о революции и устные воспоминания участников даже не столько по содержанию, сколько по форме, жанру. В том смысле, что устная история, как об этом писал Беньямин, как-то иначе подходит к осмыслению произошедших событий. Расскажите, пожалуйста, что это за два подхода к истории.

— Речь идет о том, что, если мы будем внимательно читать протоколы вечеров воспоминаний, то увидим, что в истории, какой ее видят ветераны революции, вовсе не действуют безличные политические силы. Наоборот, история всегда выступает в лицах. Эти лица не являются фактически точными — скорее это персонажи неких притч, сказок, анекдотов; иными словами — устных жанров. Разумеется, историки Истпарта ожидали от ветеранов совсем не притч. Большевики часто думали, что они узнают факты, а вместо этого они собирали фольклор. Они слышали, как опыт революции сохраняется и переваривается теми средствами передачи устной истории, которые были доступны трудовому народу. Зачастую мы видим в этих историях большевизацию различных фольклорных сюжетов, где революционеры начинают действовать в полусказочных условиях. Вот, например, в 1925 году на фабрике «Красная заря» (бывш. «Эриксон») местный представитель Истпарта (на каждом заводе был активист-историк, который должен был собирать воспоминания) проводит собрание. Первым выступает некий Самойлов, «член партии коммунистов с 1905 года», как указано в стенограмме. Разумеется, он начинает свой рассказ о 1905 годе не с 1905 года. Выступающие часто начинали не с того, о чем их просили рассказывать, рассказывали дольше, чем нужно, и так далее. Идея, что история должна укладываться в определенное время или рамки, часто была этим людям чужда. Самойлов рассказывает:

«Товарищи, я хотел вспомнить прошлое. Я начну несколько раньше 1905 года, например с 1901-го и 1902-го. Я служил тогда на Дальнем Востоке, в городе Владивостоке. Я в это время еще не был заражен революционным духом. В то время к нам было выслано двести человек студентов, политических ссыльных. Жизнь ссыльных была крайне тяжелой. В этой тяжелой жизни была одна светлая личность — некто Соломонова. Она была врача жена и не могла выдержать издевательств над ссыльными. Она ушла от мужа и всю свою жизнь посвятила специально рабочим, открывая им глаза на все. Вторая личность — некто Микулин, инженер. Когда Николай Второй путешествовал по Японии, он обратил внимание на Микулина, который в то время был мальчишкой. Он ему понравился, и он дал ему образование. Впоследствии Микулин всю свою жизнь посвятил делу революции».

Как вам такое выступление на вечере воспоминаний, посвященном Кровавому воскресенью? Самое занятное — я немножко покопался и выяснил, что Соломонова и Микулин существовали на самом деле. Софья Соломонова была сестрой члена «Народной воли» Бориса Оржиха. Она действительно была сослана во Владивосток в 1900 году. Но никакой женой врача она не была, и к началу XX века она уже состоялась как революционерка. В ее жизни не было мелодраматического сюжетного поворота, где она отказывается от семьи, обретает новую семью среди рабочих и начинает открывать им глаза на все. Микулин действительно был инженером, который построил Дом культуры для рабочих во Владивостоке. Но про его встречу с Николаем II в детстве история умалчивает. Соответственно, эти персонажи одновременно конкретные, но они встраиваются в такие полусказочные истории, которые к фактам имеют очень мало отношения.

Нельзя сказать что человек хотел показать, какой он правильный и настоящий большевик с 1905 года. Нет, этот коммунист с 1905 года рассказывает про доброго царя. Подобные тексты невозможно читать с точки зрения прагматики или большевистской дискурсивной или идеологической политики. Это можно объяснить только опытом рассказывания историй — как привыкли это делать; какой, с их точки зрения, была «хорошая» история; какие сюжетные ходы воспринимались как наиболее эффектные, как захватывающие внимание слушателей, наилучшим образом передающие суть произошедшего. Мы здесь видим, что в сознании людей не было жесткого разрыва между их опытом жизни в царской и советской России. Люди продолжают рассказывать истории о том, как добрый царь ходил среди простых людей и увидел в глазах мальчика жажду знаний. Одновременно они воспринимают ценности революции: царь — молодец, потому что он воспитал революционеров, которые его потом уничтожили. По-своему — это же так мило! Но разумеется, подобных рассказов не увидишь в публикациях Истпарта, потому что для большевистских историков это были бракованные истории, они выглядели как форменное сумасшествие.

Красногвардейский патруль у костра на Смольном проспекте.

Красногвардейский патруль у костра на Смольном проспекте.

Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»

— Мне вспоминаются ходившие в виде мемов сканы раннесоветской таджикской сказки про Ленина.

— Я знаю только «еврейско-горскую» легенду о Ленине середины 1920-х годов, где он сражается со злым духом Эшмедеем и является сыном солнца и звезд. Но да, это похожая вещь. Конечно, рабочие не рассказывают, как Ленин боролся с демонами, но вайб примерно тот же самый. Здесь ключевой момент — в различном понимании истории большевистскими теоретиками и частью рядовых ветеранов революций. Современное научное историческое знание предполагает, что факт ограничен временем и пространством и чем ограниченнее он, чем лучше верифицирован, привязан к определенной точке времени и территории, тем лучше, тем более он отражает истину. Для рассказчика сказок и историй, наоборот, ценна неисчерпаемость события, то, насколько оно способно генерировать все новые истории, не принадлежащие никакому конкретному рассказчику, но через пересказ находящиеся в народной собственности. Это связано и с привязанностью современного историописания к письменным источникам как к дискретным материальным объектам, а не к потоку речи, который находится только во владении самого рассказчика. Сказки о Ленине как раз и показывают, что для сочинителя он был ценен не как конкретный Ленин из плоти и крови, но как фольклорная аллегория, как неисчерпаемый источник сюжетосложения.

Что меня волнует, когда я этим занимаюсь, — насколько эта манера рассказывания истории сказалась на, например, «Кратком курсе истории ВКП(б)» Сталина. Ведь далеко не всегда безумие подобных историй с точки зрения научной верификации видно явно. Например, я читал, как люди в 1926 году на полном серьезе рассказывают, что партия большевиков организовала Февральскую революцию — это за десять лет до «Краткого курса». Они это рассказывают, а записывают их как очевидцев, участников. Когда я это читал, у меня на секундочку закралась в голову мысль, что, может быть, товарищ Сталин не просто подло переписывал историю, а реально мог поверить тому, что все вокруг рассказывали — что большевики действительно организовали Февральскую революцию.

Другой пример — протокол собрания 1929 года. Люди обсуждают: был Ленин в Питере лично в 1905 году или не был? Его там не было, но люди ведь вспоминают что-то. Мой подход к истории состоит в том, что ситуация с такими «ненаучными» воспоминаниями сложнее, чем просто политический заказ, необходимость борьбы с альтернативными нарративами о революциях и так далее. Ключевой момент в том, как происходил диалог между носителями устного опыта революции и теми, кто этот опыт записывал. Исследователи материалов Истпарта обычно не учитывают то, что рассказывали сами ветераны, то, как собирались источники. Все объясняют просто: историки-большевики хотят хорошую марксистскую историю или их заставляют писать хорошую марксистскую историю. Это не значит, конечно, что давления на ветеранов не было. Было — во фрейминге самих вечеров, в предлагавшейся хронологии, в том, какие явления, какие причины революции люди должны были проиллюстрировать своими историями. Но при этом ветераны все-таки рассказывают о своем опыте и о том, как они «заразились революционным духом» во время службы на Дальнем Востоке. Это же тоже интересно, что он начинает рассказ с того, что он был далеко-далеко, служил солдатом — это тоже фольклорный сюжет. «Скасками», как писал Лесков, изначально назывались рассказы бывалых людей о далеких путешествиях. А как они иначе будут рассказывать истории? Они опираются на те способы рассказывания, с которыми были знакомы раньше.

Нужно им, например, рассказать о Ленине в 1905 году. Тот же Самойлов рассказывает:

«Это было перед первым маем 1906 года. Надо было разбросать прокламации. Я вошел членом в культкомиссию по распространению нелегальной литературы. Надо было эти прокламации распространять. Когда я их получил, то охранка уже знала об этом и за нами следила. Товарищ Сорокин был арестован, а я успел проскочить в квартиру. В ней в то время жил некто товарищ Петров. Он закрыл за мной дверь. Надо было все куда-нибудь спрятать. Сжечь было невозможно. Но все-таки спрятать нам удалось — под обои. Когда пришла полиция, они ничего не нашли...

Однажды я прихожу на собрание — там сидят двое студентов. Один играет на гитаре и одна молодая женщина. Не успели мы переговорить с ними, как входит гимназистка и говорит: „Спасайтесь, дом окружен, жандармы“. Куда деваться? Я побежал в уборную и вижу, что оттуда можно спрыгнуть. Я сказал остальным, все выскочили. Женщина говорит мне: „Берите меня под руку и идите спокойно“. Я пошел. Вижу — миновала опасность. Обращаюсь к своей спутнице, спросил ее сказать мне свою фамилию. Она ответила: „Зовите меня просто товарищ Надежда“. Насколько я припомню, на собрании были товарищи Ленин, Крупская и Зиновьев. После этого я был административно выслан на один год».

— Наверное, в этих воспоминаниях все время всплывает Ленин, все его видели и работали с ним?

— Да, конечно. Не настолько много, весело и здорово, как это было в 1930-е годы — в 1930-е Ленина стало намного больше, — но да, он всплывает. Обычно это истории о том, как простой рабочий помогает Ленину спастись. Или Ленин дает кому-то совет. Ленина очень много. Но не только Ленин — вот здесь есть Зиновьев. В 1925 году Зиновьев на вершине своей политической карьеры, и его вспоминают. Но вспоминают не только Ленина и Зиновьева. Например, обсуждают убийство Веры Слуцкой. Причем идет два воспоминания подряд: одно достаточно схематичное, а рассказчик второго дополняет историю новыми подробностями и деталями.

— Но ведь случайно не скажешь, что Ленина видел. Сложно назвать это чисто сказочной аберрацией сознания — может быть, тут что-то от престижа?

— Отчасти да. Но эти вещи очень сложно разделить. С тем же успехом можно сказать, что рассказ о царе Николае — это тоже попытка козырнуть именем монарха. Но, по сути, это один и тот же сюжет — о том, как король неузнанным ходит среди простых людей. Поэтому ты должен быть добр к любому незнакомцу, помогать ему, особенно если он революционный студент, потому что каждый революционный студент может оказаться Лениным или Зиновьевым, а курсистка — Крупской.

— Мне однажды отец рассказал про моего прадеда такую историю. Прадед родился в деревне в нынешнем Ненецком автономном округе, в тундре. Во время Первой мировой его призвали, он ехал на войну несколько месяцев, а потом очень быстро попал в плен. В плену он освоился, стал учить немецкий язык и при помощи каких-то немецких женщин, которым он понравился, убежал в Швейцарию. Там он нашел, по-видимому, большевиков (в 1919 году он оттуда поехал воевать с Колчаком), и они купили ему костюм. Мой отец сказал: «Костюм как у Ленина». Я заметил, что, когда я эту историю рассказываю, мне всегда хочется этого Ленина куда-то ввернуть, что он там рядом стоял.

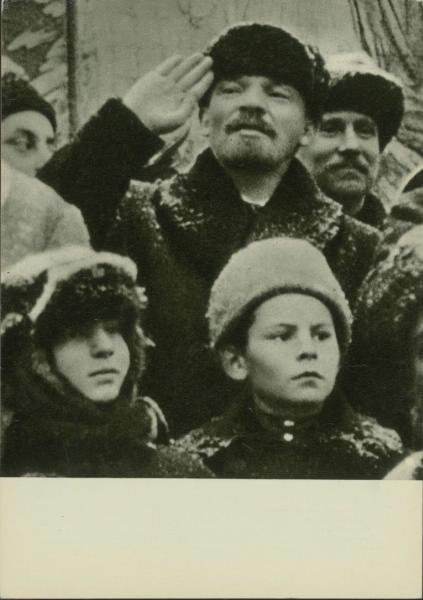

Владимир Ленин на Красной площади во время празднования 2-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Владимир Ленин на Красной площади во время празднования 2-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Фото: МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»

— Да, люди продолжают рассказывать подобные вещи. Интересно, как люди воспринимают политику через призму подобных сюжетов. В той же истории Самойлова мы видим, что царь понимается не как политический институт, воплощение самодержавия, его ужасов или что-то такое. Царь понимается как сказочный персонаж. Для многих выступавших на вечерах (не для всех, конечно, у них был разный уровень политической культуры) история предстает как крайне персонализированная. В истории действуют не анонимные политические силы, а люди. И любая случайность может быть в конечном счете объяснена через действия определенных персонажей. По 1905 году я читал очень интересную стенограмму, где мероприятие проводилось от женотдела — вспоминали про работниц в 1905 году. Выступают различные участницы 1905 года, что бы это ни значило. Внезапно в стенограмме появляется «Неизвестная женщина» — так и написано. Она рассказывает о том, как ее брат в 1905 году учился в семинарии в Выборге, и там была тайная политическая организация, которая сказала, что, если кто не будет участвовать в забастовке, они их убьют. Поэтому вся семинария бастовала, а потом они пошли и начали штурмовать тюрьму и выпускать заключенных. И это интересно — если, например, думать о том, какую роль в революции сыграли теории заговора и подобная дичь народного воображения. И как вообще понимать такого рода участие в революции, когда ты представляешь, что это не массы делали, а тайная организация тобой руководила. В других воспоминаниях, наоборот, персонажи действуют активно — потому что все действуют активно. У большинства ветеранов, чьи воспоминания я читал, все очень персонализировано. И отчасти это может быть ближе к пониманию того, чем является революция, чем рассказы о производительных силах и производственных отношениях. Потому что подобное восприятие революции оставляет простор для действия, исход событий не предзадан, все является результатом чьих-то действий, массы тут действительно делают историю.

Вот еще один пример того, как клише советской истории персонализируются, как они становятся частью опыта рассказывания историй и собирания информации. На том же самом заводе «Красная заря», но чуть позднее, выступал некий Кузьмин, который в стенограмме записан как бывший рабочий завода Лесснера. Большевики, когда собирали воспоминания на заводах, представляли заводы в квазиромантическом, почти народническом ключе — как большую семью, где все друг друга знают, где все работают по многу лет и так далее. Это было отчасти перенесено и в горьковский проект в 1930-е. На самом деле никто не работал по двадцать лет на одном и том же заводе, поэтому, когда, например, завод «Красная заря» стал устраивать вечера воспоминаний, там внезапно начинали выступать люди с завода Лесснера. Потому что завод — это не крестьянская коммуна и не органическое сообщество, где все друг друга знают, как бы этого ни хотелось большевикам в 1920-е годы. Так вот, мы говорили про персонализацию клише. История Кузьмина:

«Товарищи, я коснусь немного четвертого года. Авантюристическая японская война была объявлена. Политические партии не дремали и стали проводить лозунги. Выпущена была листовка к солдатам — „Поражение царского правительства“. Прокламаций было тысячи. При отправке войск рабочие рассовывали прокламации на вокзале войскам. Японские войска разбили наших, нужны были морские силы, Цусимский бой потерпел поражение. Внутри страны политические организации были сильны и не давали спать Николаю Второму. И видя, что восстание рабочего класса поднимается, выдвинули Зубатова. Стали собираться открытые собрания, на которых выступали с экономическими и политическими требованиями. Кто политические требования выставлял — тех арестовывали. Но этим долго обманывать рабочих не пришлось. Рабочие перестали ходить на собрания из-за арестов. С Зубатовым ничего не вышло. Выдвинулся Гапон. Как священнику ему больше поверят. Гапон выдвинул борьбу за экономические требования. На собрания ходили рабочие и стали давать политтребования. Водоворот собрания затянул Гапона. Решили написать петицию, стали обсуждать поход к царю. После девятого января увидели расстрелы и тогда пришли на завод и сказали: „Вот увидели милости царские!“ И тут-то пошла агитация».

Дальше я опущу кусок и расскажу про само восстание. Видимо, речь идет о 1906-м. Рассказчик смешивает Москву, Питер, там же внезапно появляется лейтенант Шмидт:

«Арестовали Совет рабочих депутатов. В Москве баррикады — захватило половину Москвы. Семеновский полк подавлял восстание. Сюда, в Питер, казаков нагнали, сотни казаков у Лесснера были. А мы им — прокламации, они на нашу сторону перешли. Тогда этих казаков выслали, других прислали. Получилось то же. Пришлось еще новых прислать, не казаков, а зверей прислали. После вели агитацию, чтобы все фабрики не работали. Шмидт в Кронштадте хотел расстреливать царские броненосцы. Все фабрики встали, тогда Шмидта хотели за это расстрелять. Вспомнишь 1905 год, когда в болоте приходилось обсуждать вопросы, а теперь обсуждаем свободно».

Обратите внимание, что здесь нет безличных сил. Все действуют. Николай буквально не может спать, потому что политические организации не дремлют. Зубатова выдвигают потому, что Николай предвидит заранее, что надвигается рабочее восстание. Гапон устраивает шествие, потому что его затягивает «водоворот собрания». Столкновение с казаками совершенно волшебное — три раза присылают казаков, каждый раз рабочих спасает прокламация. Конечно, здесь, с одной стороны, видно, как человек, выступая, соблюдает хронологию, которая предлагается истпартом в это время: развитие производительных сил, развитие рабочего движения вкупе с Русско-японской войной послужили основанием для восстания и революции 1905 году. Но при этом он все эти теоретические положения оживляет, персонифицирует, и это все превращается в полусказочный нарратив.

Это снова ставит вопрос о том, что такое история, что значить писать историю, чем история отличается от рассказа, какую историю хотели большевики и что они получали. Получали они часто нарративы, в которых все то, что большевики хотели слышать, типа классовой борьбы, четких разграничений между большевиками и меньшевиками, рабочими и казаками — оказалось сильно смазано. В публикациях Истпарта, например, материалы представлены так, чтобы показать, что рабочие бились с полицейскими, никогда им не доверяли и так далее. Но в воспоминаниях часто читаешь, что «у меня был знакомый жандарм, он меня предупредил». Или: «вот у нас было собрание, к нам подходит жандарм, дали ему бутылку водки, немного денег, и он отстал». Или что «полиция даже как будто немного помогала нам». И все в таком духе. Это опять же очень странно и одновременно ставит вопрос о том, можно ли представить историю в черно-белом свете, где рабочее или даже партийное сознание прогрессирует от схватки к схватке и становится все более классово сознательным. Сознательность, которая запечатлена в устных рассказах — она совершенно другая. Она намного менее манихейская, менее научная, менее абстрактная, менее политическая в модерном смысле этого слова, ориентированная скорее на этику. И это не совпадение. На это мало кто обращает внимание. Отчасти этим занимался Б. И. Колоницкий в его первой книге о символах власти в революции 1917 года, когда он писал, как понимали класс в эту эпоху. Он показывает, что у людей были достаточно странные представления о том, что такое рабочий класс и что такое буржуазия. Эти понятия использовали как нарицательные имена, чтобы объяснить непонятную для людей реальность. Тем не менее тот же Колоницкий писал, что это логично вытекало из созданной к моменту революции идейной гегемонии социалистических партий — использование именно классовых категорий для этой задачи.

— Как сказочные истории сталкивались с профессиональным или во всяком случае отягощенным теорией взглядом? К этому снисходительно относились? С другой стороны, когда нужно было что-то публиковать — они находили свидетелей, которые рассказывали истории несказочным образом?

— Нет, анекдоты и исторические сказки были очень интересны большевикам. Но они выбирали те анекдоты, которые подходят под соответствующую схему. И таким образом анекдот превращался из истории, которая содержит в себе двусмысленность, зародыш некой мудрости или этической максимы, в иллюстрацию теоретического тезиса. Публикаторы брали многие сочные сюжеты, интересные эпизоды, но лишь те, которые могли быть во что-то встроены. Там, где ортодоксальный марксистско-ленинский язык не пробуксовывал. В этом смысле в большевистском проекте историописания было своего рода напряжение. С одной стороны, им нужно было писать историю, основываясь на опыте и свидетельствах каждого, они были уверены, что каждый должен быть включен в процесс создания этой коллективной истории. Но одновременно у них было представление, что та история не должна отклоняться от некого ряда аксиом. Часть опыта, конечно, просеивалась и отсортировывалась, потому что было непонятно, что с ним вообще можно сделать, или потому что он был слишком неточным с точки зрения современной исторической науки и политически неверным, а большевики серьезно относились к партийности науки. Понятно, что когда люди рассказывают совсем странные вещи про лейтенанта Шмидта в Кронштадте, когда его там на самом деле не было, — это не опубликуют. Но, например, когда Эйзенштейн снимал свой «Октябрь», он работал с ленинградскими истпартовцами, чтобы собирать сюжеты и анекдоты, которые могут быть использованы в фильме. И можно предположить, что часть он действительно использовал.

Матросы — участники штурма Зимнего дворца.

Матросы — участники штурма Зимнего дворца.

Фото: МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»

— Колоницкий в какой-то из публичных лекций, кстати, как раз по поводу «Октября» говорил, что это чистый полет фантазии Эйзенштейна, не имеющий ничего общего с действительностью.

— Конечно. Но одновременно в более поздних документальных фильмах про революцию куски из «Октября» часто представляли как документальную съемку. Так или иначе, Эйзенштейн использовал свидетельства современников — например, как моряки смеялись над женским ударным батальоном. Помню, я читал статью об Эйзенштейне и очень удивился, узнав там истории, которые сам видел в стенограммах, показанные при этом как часть авторского взгляда режиссера. Одна из самых грустных вещей касательно Института истории партии состоит в том, что все историки революции знают этот фонд вечеров воспоминаний, но никто не пытается разобраться в том, как воспоминания устроены в целом. Эти документы продолжают использовать как иллюстративные примеры. Отчасти это неслучайно, потому что устная история так и устроена — аллегорическим образом, поэтому ее и удобно использовать для примера. Но вырывая красивые и сочные истории из контекста, мы теряем специфичность этого контекста. Вот эти достаточно интересные, достаточно потрясающие, яркие истории часто превращаются лишь в способ развлечь читателя, когда он читает сухую монографию по истории революций или рабочего движения. Из истории, которую нужно было слушать, цитата превращается в то, что легко забывается на следующий день.

Отчасти специфика источников такого рода состоит в том, что они плохо созданы для исторической интерпретации. И с этим сталкивалась постколониальная теория. Можно вспомнить недавно переведенную на русский язык (судя по всему, ужасно) книгу Дипеша Чакрабарти «Провинциализируя Европу». Там есть очень сильный эпизод, где автор разбирает книжку Ранаджита Гухи о крестьянских антиколониальных восстаниях. В частности кусок, где один из индийских крестьян говорит, что, сражаясь с англичанами, действовали не мы, это один из наших богов через нас действовал. Вопрос в том, как понять эту историю. Мы можем говорить о ложном сознании крестьян или о том, какой тактики они придерживались в связи с дискурсивной стратегией, представляя свои действия как действия божества. Но на самом деле говоривший это человек предполагал, что его слова будут понимать буквально — и в этом проблема, поэтому такого рода источники, связанные с устной культурой, достаточно тяжело вписываются в историописание и в историю как науку, как часть капиталистической модерности, которая мыслит разделением на абстрактные и конкретные понятия. Жанр притчи — это история, но не в смысле модерной истории. А большевикам требовалось перевести такого рода свидетельства участников революции на понятный язык современной политической теории и исторической науки. И они это делали, делали до какой-то степени не без успеха — до сих пор левые, особенно российские левые, продолжают мыслить себя и историю теми самыми этапами и историческими аллегориями: с 1905-м, который является подготовкой к 1917-му, сейчас февральский этап, потом октябрьский — и так далее...

— Знаменитый кружковый этап еще.

— Конечно. Отчасти большевики справились, потому что они смогли соединить идею «кружкового этапа» с тем, как люди рассказывают о своей жизни. Кружки в этих историях будут, и Ленский расстрел будет. И даже эти свидетельства опубликуют — они действительно публиковали многое. Но это нивелировало разрыв между устным опытом рассказа о революции, предполагающим импровизацию, и его идентичным письменным воспроизведением в медиа. Можно ли из устного опыта революции вывести другую марксистскую интерпретацию? Что происходит с сознанием человека, который делает революцию? Отчасти об этом писали Вальтер Беньямин, Эрнст Блох.

— Если к устной истории нельзя обратиться как к историческому источнику напрямую и она рассказывается, чтобы ее можно было пересказать, то можно с ней обратиться естественным образом — написать такую «народную» историю революции, где вы перескажете события, которые вам запомнились из устных историй.

— Да, но мне кажется, что к делу нужно подойти диалектически — сначала должен включиться негативный момент, где вы покажете нестыковку, а потом должен произойти спекулятивный прыжок, где вы попытаетесь написать еще другую историю революции и объяснить, как рассказ нормального человека осваивает ситуацию, когда его повседневные действия делают историю и меняют власть.

— Вы говорите, что люди после революции рассказывают о своем опыте, не отрываясь от традиции, что для них дореволюционная и советская жизнь — это такой гомогенный опыт, между ними нет разрыва. Как это бьется с известными тезисами Йохена Хелльбека и Игала Халфина о советской субъективности? Они пишут, что советская доктрина и практика предполагала, что, если человек хочет участвовать в историческом движении, он как бы обращается в новую веру и должен переосмыслить свою биографию как такую, где момент обращения перевернул все, и теперь его сознание настолько достигает истины, насколько оно отождествляется с догматами веры. Они показывают на дневниках, автобиографиях и других эго-документах, что люди могли следовать этой схеме с большим энтузиазмом, и если уж обращались в партийную веру, то перестраивали свою личность в соответствие с ней, и тогда революция не могла не делить их жизнь на до и после. То есть Хелльбек и Халфин настаивают на том, что опыт революции — это опыт разрыва с прошлым, и продолжение традиции ему не свойственно.

— Мне кажется, что идея, будто большевизм настолько форматирует сознание своих последователей, что они больше не могут выражаться не по-большевистски, игнорирует память, культурную инерцию, силу привычки. Я думаю, что тезис, будто опыт революции полностью форматирует человеческую личность, — это тоталитарный тезис. Он предполагает, что внутри советской действительности нет ничего внешнего ей. Он предполагает единое движение и гомогенность исторического времени, то есть что в 1923 году все разговаривают вот так, а в 1927 году, после того как сокрушили объединенную оппозицию, все разговаривают иначе. В 1936 году, в соответствии со сталинской конституцией, мы перешли к социализму — и все сознательные большевики теперь тут же в совершенстве усваивают ее лексикон. Несмотря на то, что Халфин критикует большевистское представление о линейности прогресса, он сам это представление воспроизводит в ходе анализа, где советский дискурс можно археологически разделить на слои и посмотреть, как он развивается из прошлого в будущее. Если в одном слое и будут несовпадения, то только, например, между цекистами и троцкистами, причем троцкисты просто отзеркаливают цекистский дискурс. Я не согласен с этим видением, потому что представление о времени, которое оно транслирует, нивелирует гетерогенность опыта революции и гетерогенность советской реальности. В этом смысле мне, например, намного ближе «Московский дневник» Беньямина, где он в России середины 1920-х видит церкви с куполами, иконы, где на палехских шкатулках появляются новые сюжеты с барышней в красном платке, которая торгует сигаретами, где есть стык революционного настоящего и народного прошлого.

— Вы думаете, такое представление у теоретиков советской субъективности сложилось, потому что они опираются в основном на интеллигентские источники?

— Безусловно, это связано. Персонажи Халфина — студенты, которые поступают на пропагандистов и учатся заниматься политическим просвещением. Понятно, что их специально натаскивают разбираться в тонкостях политического языка, в том, что такое диалектика и так далее. Их восприятие исторического опыта будет совершенно другим, чем у рабочих. У Хелльбека история немного другая, он анализирует в числе прочих дневники раскулаченного крестьянина Подлубного.

— Но все-таки Подлубный вел их, уже будучи московским рабочим, и он пишет литературно, это ведь письменный язык.

— Меня в Подлубном интересует то, как его прошлое соотносится с его попытками писать литературно и быть культурным. Полностью ли его крестьянское прошлое вытесняется городской «культурностью»? К тому же, опыт человека 1930-х содержит в себе не только сталинистский новояз. 1930-е состояли не только из кружков марксизма-ленинизма. А еще, например, из интереса к народной культуре, подъема нового романтизма, из Горького с его интересом к сказке, тогда же была предпринята очередная попытка включить сказку и миф в большевизм и советскость.

—

Надпись на транспаранте: «Рабочие солдаты всех стран, требуйте немедленно мира. Да здравствует советская власть. Кадеты враги народа им нет место в учред. собрании». Надпись на фотографии: «Первые октябрьские дни в Старой Руссе».

Надпись на транспаранте: «Рабочие солдаты всех стран, требуйте немедленно мира. Да здравствует советская власть. Кадеты враги народа им нет место в учред. собрании». Надпись на фотографии: «Первые октябрьские дни в Старой Руссе».

Фото: МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»

Тогда же, по-моему, и первые соцреалистические сказки появляются.

— Да, конечно. В этом смысле даже сам советский дискурс понимал, что вне его существует что-то, что еще не объято им и теперь должно быть творчески усвоено. Поэтому говорить о том, что советский дискурс целиком форматировал субъекта или что есть такая вещь как советский субъект как таковой, без внутренних противоречий, без чего-то, что этим советским субъектом еще поглощено, это означает воспроизводить клише тоталитарной школы о советском гражданине как роботе. Да, в Советском Союзе были истинно верующие марксисты — но не все, даже среди членов партии. А у некоторых из тех, кто истинно веровал, эта вера принимала очень своеобразные формы, отличные от веры партийной интеллигенции. Этот момент часто пропускается и не рефлексируется.

— А все ваши герои — рабочие? Или у крестьян, например, есть еще одна манера рассказывать истории?

— Очень сложно понять, что такое рабочий до революции. У многих были родственники в деревне, часто людей выгоняли с заводов, и они жили подножным кормом. Тот же Самойлов сначала солдат, потом рабочий на одном заводе, потом чернорабочий — грузит уголь, потом снова устраивается на крупное промышленное предприятие. Еще один из моих персонажей торговал квасом на базаре, получил прозвище Васька-Квасник, потом попал на крупный металлический завод в Петербург. Рабочих, которые всю жизнь работали на одной и той же фабрике, было крайне мало, хотя какому-нибудь Максиму Горькому в 1930-е хотелось писать о таких. Советский этнограф М. К. Азадовский, однако, в конце 1930-х годов писал о том, что в основном сказители — бедняки и бродяги без определенных профессий, а не потомственные пролетарии, что в каком-то смысле применимо и к моим персонажам. У многих из них был крестьянский бэкграунд, который не всегда мешал им читать с интересом самую разную литературу и по-своему ее переваривать. Вообще, интересно думать о том, как они приводят цитаты и читают. Часто они, например, читают вещи довольно буквально. Вот, например, в начале XX века на русский был переведен утопический роман американского христианского социалиста Эдварда Беллами «Через сто лет» — и один из моих персонажей, старый большевик, в 1928 году на годовщине второго съезда партии рассказывает, что вот, мы читали Беллами «Через сто лет»: у него через сто лет, а у нас все уже сейчас сбылось. При этом социализм у Беллами довольно жесткий, до какой-то степени тоталитарный, так что в каком-то смысле этот рассказчик был прав. То есть у людей достаточно разный бэкграунд, и то, как они рассказывают истории, определяется достаточно интересным переплетением крестьянской устной традиции и культуры современного города.

— Вы утверждаете, что рабочие рассказывали то, что от них ждали, но при этом в сказовой форме, пластичной по своей сущности. Когда было круто вспоминать Ленина, они вспоминали Ленина. А что происходило с воспоминаниями о Троцком после 1929 года? Его перестали вспоминать или это перестали фиксировать в стенограммах? Менялся ли с курсом партии набор сказочных персонажей?

— Тут есть проблема, связанная со стенограммами и их редактурой. Например, во время годовщины Октябрьской революции в 1926 году рабочие обсуждают, например, Зиновьева. И в стенограммах часто чуть ли не вымараны имена. Возможно, их вымарывали позже, не в 1926 году, а в 1930-м, например. Потому что архив формировался не сразу, и эти стенограммы переписывались, перепечатывались из рукописей. Рукописей часто просто нет. О Троцком продолжали вспоминать — и в 1927-м, и в 1929-м. О Троцком вспоминали во время обсуждения будущего «Октября» Эйзенштейна — один из участников рассказывал, что он должен быть в фильме, потому что нельзя же Октябрь без Троцкого представить.

— Ну тогда же еще можно было, а в 1930-м за это уже сажали. Вспоминали вопреки запрету?

— Сложности начались уже в 1929 году. Например, во время празднования юбилея обороны Петрограда от Юденича проводился вечер воспоминаний. На вечере один человек рассказывал, как он попал в плен к белым. Он спрятал свой партбилет, ему довелось разговаривать с самим Родзянко и даже очаровать его жену. На этого матроса сразу же начали нападать. Потому что, во-первых, какого черта ты, простой матрос, будешь с самим Родзянко разговаривать? Во-вторых, как это ты, большевик, спрятал партбилет из тактических соображений, врал всем вокруг, что ты простой солдат, притворялся, с попами общался и даже крестился? Шкуру свою спасал? Настоящий большевик сразу должен был показать свой партбилет и встать к стенке. И это страшно. И если в 1925 году на рассказы о студенте Зиновьеве и о Николае II никто не реагирует, в 1929 году ты рассказываешь, как ты разговаривал с Родзянко, и это уже неприемлемо, там несколько страниц люди клеймят рассказчика и обсуждают, заслуживают ли такие воспоминания существования, нужно ли нашим потомкам читать такое. А ведь это по сути тот же самый сюжетный ход — что Самойлов, общающийся с Лениным, что царь, выбирающий Микулина, что простой матрос, встречающийся с Родзянко.

Тот факт, что в 1929 году эта история вызвала такой взрыв негодования, говорит о том, что ситуация становится жестче. Моя гипотеза состоит в том, что постепенно пластичность рассказа будет утрачиваться, и истории становятся все более клишированными и предзаданными. Из чего-то сказочного переходят в категорию мифологического, когда есть жесткий канон, бинарные категории. Когда я ездил в Москву прошлым летом, я смог увидеть в Мосфильмофонде видео, посвященное сорокалетию Октября, где люди в 1957 году рассказывают о революции, о Ленине. Первым выступает бывший матрос с «Авроры», он рассказывает, как «Аврора» стреляла и так далее. Интересно, что он рассказывает руками, жестами — как, что и куда шло. Он рассказывает очень долго и никуда не подглядывает. Остальные выступают иначе. Например, женщина рассказывает, как приютила Ленина в Финляндии, когда он скрывался. Она читает с бумажки, не жестикулирует и постоянно сверяется с текстом. Мы видим тут процесс утраты памяти как неотчуждаемого, присутствующего в процессе рассказывания опыта, превращение памяти в клише.

— Берггольц описывала в дневниках свои впечатления о вечере памяти в 1950-х или в 1960-х годах — мол, ветераны говорили очень душно, рассказывали какую-то выхолощенную историю. Эти старики, говорит, мертвые, неужели и революция мертва?

— Отчасти можно согласиться с впечатлением Берггольц, но, с другой стороны, мне сразу вспоминается Дора Лазуркина. Она состояла в РСДРП еще с 1902-го, что ли, года и благополучно пережила 1937-й. Сразу после XX съезда она выступила и сообщила, что Сталина нужно вынести из мавзолея, потому что ей приснился Ленин и прямо сказал, что не хочет с этим мудаком лежать. Это ведь тоже классический фольклорный троп — Ленин явился во сне и дал поручение. У Берггольц есть замечательное стихотворение:

Не в монументах и не в обелисках,

не в застекленно-бетонных дворцах —

Ты возникаешь невидимо, близко,

в древних и жадных наших сердцах.

Меня интересует именно эта революция, которая возникает в момент рассказа в древних и жадных наших сердцах, а не окостенела в монументальных формах.

Участники Октябрьской революции Рязанско-Уральской железной дороги.

Участники Октябрьской революции Рязанско-Уральской железной дороги.

Фото: МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»

— А как эти устные воспоминания о революции отразились на художественной литературе? Я видел однажды в соцсетях скан резолюции волостного схода или какого-то похожего документа раннесоветской деревни. В нем поразительно то, что оно написано языком персонажей «Чевенгура». Платонов, видимо, свою стилистику черпал напрямую от таких людей.

— Я думаю, что начинать разбираться с рассказыванием историй о революции как раз нужно с литературы — с того, как советские писатели описывали рассказчика. Рассказчик был персонажем, часто рабочим или крестьянином, и через него советские писатели рефлексировали то, как революция поменяла или не поменяла этих людей. Тут нужно перечитывать «Счастливую Москву» Платонова, где он пишет о памяти революции, «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова — повесть, целиком посвященную противоположности между языком газет и языком рассказа, собиранием информации и рассказыванием истории, там все очень по «Рассказчику» Вальтера Беньямина. Нужно вернуться к Пильняку и его «Красному дереву» — повести, которая отлично теоретизирует множественную темпоральность памяти о революции, опыта революции. Он описывает деревушку, где одновременно живут старорежимные купцы и выгнанные из партии оппозиционеры — ютящиеся в землянке на руинах завода, греющиеся от плавящегося металла и ждущие своего момента. Туда же приезжает их родственник, инженер, которому они обещают, что его вот-вот выгонят за троцкизм из партии, и он на распутье, не знает куда двинуться.

Я думаю, что художественную литературу 1920-х очень занимал вопрос о том, как народ разговаривает о революции. Например, мне очень нравится, как Пильняк открывает свой роман «Машины и волки»:

«В Англии, в Барри-Док, в августе 1923 г., я говорил с русским матросом Кузьмичевым, с коммунистом, который не был в России в годы Великой нашей революции. Не глядя мне в глаза, так, как говорят о самом сокровенном и самом прекрасном, он сказал, спрашивая:

— А, чай, очень хорошо было в России, в 20-м году, когда вы там жили без денег, — чай, очень хорошо... И были такие продкомы, куда каждый сносил свои единицы труда и брал оттуда все, что нужно, по этим единицам...

Я ответил:

— Да, было очень хорошо.

Иначе я не мог ответить, ибо я не смел оскорбить человека и не хотел быть против человечества и человеческой истории, — да Кузьмичев и не поверил бы мне, если бы я сказал иначе».

Дальше он начинает рассказывать о голоде в Поволжье, как люди умирали. Писатели думали над этим, об этой несостыковке между рассказом и действительностью, рассказом и информацией. Советских писателей обычно не рассматривают как теоретиков, которые могли до чего-то додуматься и сказать, на что похожа была Советская Россия. Россия Пильняка не построена на директивах партии или постановлениях ЦК. Потому что советский субъект не был роботом, в мозги которого загружают постановления ЦК, и он идет их выполнять. Все было намного сложнее. Это не значит, что люди не выполняли постановления ЦК или были с ними не согласны. Это значит, что опыт людей, которые выполняли постановления ЦК, сложнее, чем сами постановления ЦК.

Кстати, о воспоминаниях. Вы упомянули Платонова, и я вспомнил, как читал воспоминания моряка к десятилетнему юбилею обороны Петрограда. Он рассказывал, как их корабль потопили, — и о корабле он говорил как о живом существе — именно так, как Захар Павлович в «Чевенгуре» говорит о паровозе — что это такое нежное существо, его нельзя молотком. И непонятно, был ли этот матрос, рассказывающий, как погиб их корабль и как они тоскуют по нему, инспирирован Платоновым, или Платонов был инспирирован подобными персонажами? Но Платонов определенно понял что-то о том, как мыслился нормальным человеком, полуграмотным рабочим или крестьянином, опыт революции.

— Порекомендуйте, пожалуйста, историографию по этому вопросу на русском языке. А кроме того, были ли опубликованы какие-либо воспоминания, о которых вы рассказываете?

— В первую очередь я посоветую читать Карло Гинзбурга «Сыр и черви». Он всерьез ставит вопрос о народной культуре, о взаимодействии высокой и низкой культур. Воспоминаний, конечно, опубликовали кучу. Во многом проблема в том, что их слишком много. Нормальный человек не будет тратить время на то, чтобы шерстить воспоминания, опубликованные Истпартом, в поисках чего-то интересного. Меня очень вдохновляет историческая антропология. Но я не знаю, что переведено, потому что читаю главным образом на английском. Сейчас перевели книгу Марка Стейнберга «Пролетарское воображение» про рабочих поэтов. Он пытается найти амбивалентность в языке революции и советской модерности. Он рассматривает то, как народная культура апроприировала высокую, как рабочие хотели стать поэтами. Меня в этом смысле занимает обратный процесс — как устная культура влияла на письменную, но это похожие вещи. В книге Стейнберга крестьянская пасторальная утопия находится под угрозой от промышленной социалистической модерности. Там есть своеобразная ностальгия, и этих поэтов критиковали за амбивалентность их позиции.

— Вы говорите — опубликовано много воспоминаний. Но то, о чем вы сейчас рассказывали, вы извлекали из архивов. А опубликованные истории — совсем другого свойства?

— Не всегда. Публиковали избирательно, но часто публиковали интересные вещи — отредактированные, конечно. Рабочие сами редактировали свои воспоминания, иногда вместе с сотрудниками Истпарта, но среди опубликованных воспоминаний есть заслуживающие внимания. Потому что превращение революции в клише — это процесс неоднородный. Историки и издатели понимали, что своеобразие и ауру народной революционной культуры нужно сохранить. Кое-что от нее безусловно осталось, и именно это кое-что, возможно, и сделало советский нарратив о революции таким живучим и влиятельным. В этом смысле ситуация несколько сложнее, чем просто злые историки, которые цензурируют несчастных рабочих.

Я пытаюсь восстановить этот диалог, взаимодействие между народной культурой и культурой большевиков, или культурой народных большевиков и культурой условных большевиков-интеллигентов. Потому что взаимодействие зачастую было нелинейным — помните, как председательница Ленинградистпарта Куделли вместо того, чтобы рассуждать про производительные силы и производственные отношения, травит анекдоты? Некоторое время это было не чуждо и самим большевикам. Не знаю, перевели ли книгу Питера Берка о народной культуре в раннемодерной Европе. У него есть интересный тезис о том, что отношение высокой и низкой культуры в позднем Средневековье и раннем Новом времени можно представить как моноязычную народную культуру и двуязычную высокую культуру. Элиты знали все крестьянские обычаи, этот язык был им понятен, они просто не всегда разговаривали на нем. То же самое можно сказать и о ранних советских историках. Зачастую фабричный активист Истпарта не имел исторического образования. Ему расскажут в райкоме или на конференции Истпарта, как нужно делать, — он это делает, но он точно такой же носитель революционной традиции, как и все остальные, только выполняет другую работу. Для меня важно сохранить эту неоднозначность.