«Читаешь „Лягушек“ Аристофана и ржешь»

Читательская биография поэта и музыканта Андрея Машнина

Андрей Машнин — лидер группы «МашнинБэнд», поэт и редактор. Он работал кочегаром в знаменитой котельной «Камчатка», выпустил пять альбомов, недавно после долгого перерыва возродил свой музыкальный проект и периодически выступает с концертами. «Горький» обсудил с Машниным его читательскую биографию.

«Я рассказывал с продолжениями „Трех мушкетеров” в пионерском лагере перед сном»

В детстве с книгами у меня все было хорошо, родители, филологи по образованию, несмотря на книжный дефицит, всегда старались доставать детские книги, это было начало 1970-х. Папа регулярно ходил на книжный толчок, что-то менял, что-то покупал. В четыре года меня научили читать, и первое, что я отчетливо помню, — это «Сказку о Мальчише-Кибальчише» Гайдара и еще какую-то толстую хрестоматию без обложки. В младшем и среднем школьном возрасте были «Карлсон», «Пеппи Длинныйчулок», двадцать томов «Библиотеки приключений», Фенимор Купер, Уэллс, Жюль Верн, Дюма, Волков, Эдгар По, Сименон. Любимые книги я постоянно перечитывал и знал так хорошо, что мог целиком пересказать близко к тексту. Например, рассказывал с продолжениями «Трех мушкетеров» в пионерском лагере перед сном. С удовольствием читал мифологию: у нас дома были «Мифологический словарь», «Мифология» Парандовского, «Легенды и мифы Древней Греции» Куна. Мифы мне очень нравились, я, хоть и был совсем маленький, не воспринимал их всерьез, относился к ним, как к сказкам типа «Тысячи и одной ночи». В общем, благодаря родителям у меня был весь классический в те годы набор детских книг.

Читать я очень любил, хотя не был домашним ребенком и все время носился по улице с пацанами. Книга была для меня лучшим подарком. Вопроса, что подарить мне на день рождения, вообще не существовало: подарили «Незнайку» — и я был счастлив. Были какие-то не очень популярные произведения, например, «Ночной орел» Александра Ломма, до сих пор она у меня есть, как и многие остальные мои детские книги. Был черный «огоньковский» семитомник Конан Дойля, тоже прочитанный мной довольно рано. В доме вообще было много собраний сочинений, родители старались их доставать, но на Урале и на Таймыре, где мы жили, это было непросто. Папа все время что-то придумывал, исхитрялся: следил за рубрикой «Книги — почтой», бомбардировал провинциальные издательства письмами с просьбой прислать что-то. Пишет, например, в ростовское издательство, начинает с того, что «недавно был в вашем прекрасном городе, и вот…» или «тяжелая болезнь приковала меня к постели, вышлите, пожалуйста…», и что-то присылали. Еще папа выращивал розы на подоконнике (с сантиметровым слоем льда на стеклах), потом дарил их продавщицам в книжных магазинах, они радовались и что-то хорошее продавали из-под прилавка. Помню, как он невероятными усилиями в 1979 году достал первое издание «Чукоккалы». Мама тогда лежала в больнице, мы пришли навестить ее, и папа вручил ей эту книгу. И мама расплакалась от радости. Из редких книг удалось ему также добыть факсимильное «Юности честное зерцало» 1976 года. Еще были особо ценные тома из серии «Библиотека поэта», например, Цветаева, Ахматова, Мандельштам.

Дома у меня в комнате был свой стеллаж, а у родителей свой. Как-то раз пришли в гости девчонки-одноклассницы, увидели среди родительских книг Мопассана, начали хихикать. «Так-так», — подумал я. С Мопассана началась привычка читать авторов собраниями сочинений. Позже весь Достоевский был прочитан таким образом, тридцать томов. Так погружаешься, потом хочется почитать что-то вокруг, воспоминания современников и т.д. Какой-то запрещенной литературы в доме не помню. Был легальный «Иван Денисович» в «Роман-газете». «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына я слушал по радио. У меня был военный приемник, и я по ночам, в наушниках, ловил разные интересные волны. Так у меня появилась привычка не спать почти до утра. «Мастера и Маргариту» все тогда читали в журнальном варианте. Роман был подшит из двух журналов «Москва» в книгу с твердой обложкой, храню, как и «Белую гвардию», в таком же виде.

В школе по литературе я обычно читал больше, чем задавали. У нас в классе почти никто не осилил «Господ Головлевых». Я с трудом осилил, и хотя до сих пор не люблю это произведение, все же рад, что прочитал его. Сатира мне вообще не близка. Вот, скажем, Алексея Толстого я читал с большим удовольствием. Тогда вышел фильм «Хождение по мукам» с прекрасными актерами. Под это дело я прочитал саму книгу, затем «Петра I», а потом все собрание сочинений, десятитомник у нас был. До этого знал его только по «Буратино» и «Аэлите». Вообще, было много хороших экранизаций, после которых хотелось прочитать книгу, если еще не читал. «Живые и мертвые», к примеру.

У сына, ему сейчас четырнадцать, очень похожая история. И читать научился в четыре года, и свой стеллаж у него в комнате, куда постепенно перемещаются книги из родительского. И книга как подарок его вполне устраивает. Забавно, наверное, что у жены тоже был набор любимых детских книг, и поэтому у Андрея Андреевича сейчас стоят рядом два одинаковых «Карлсона», две одинаковых «Пеппи» и т.д. Мы не можем расстаться со своими экземплярами.

«Бессмысленно кричать персонажу: „Эй, что ж ты делаешь, куда ты идешь!”»

«Войну и мир» я впервые прочитал в школе, потом еще несколько раз. После первого прочтения осталось ощущение, что упустил нечто важное. Больше хотелось следить за сюжетом, и я читал по детской привычке: быстрей, быстрей, главное — действие. Переключение с сюжета на язык произошло на Набокове: я вдруг понял, что читать нужно медленно. Конечно же, Толстого по-разному интересно читать в разном возрасте. Вот, например, эпизод, когда Николай Ростов катастрофически продулся в карты и сообщает об этом отцу. Сначала смотришь на эту ситуацию глазами Ростова-младшего, твоего ровесника, проходят годы, и переживаешь это с позиции Ростова-отца. Всегда восхищало, что писатель говорит за всех своих персонажей — за мужчин, женщин, детей, солдат и генералов, — и ему веришь.

Я понимаю, что какая-то книга или какой-то фильм — это вымысел одного человека, автора. Герой входит в эту дверь не потому, что ему так захотелось, а потому, что так решил за него писатель или сценарист. Поэтому бессмысленно кричать персонажу: «Эй, что ж ты делаешь, куда ты идешь!» Куда написано, туда и идет, он так запрограммирован.

«Цой, Гребенщиков и Летов — поэты»

Пока я учился в школе, «взрослой» поэзией не интересовался. Из стихов читал только то, что велели, учил наизусть, как все. Я даже подвел под свою нелюбовь теоретическую базу, мол, стихотворение ограничивает свободу выражения мысли. Без рифмы, без размера высказаться можно гораздо полнее и точнее. Суть поэзии открылась позже: что это не передача информации. Первыми мне понравились Маяковский и Александр Блок. Сильное впечатление произвела радиопостановка «Незнакомки» с Владимиром Высоцким. Начал слушать как-то раз на кухне, и было не оторваться.

Андрей Машнин в капюшоне и с белым кувшином в руках

Андрей Машнин в капюшоне и с белым кувшином в рукахВысоцкий присутствовал в моей жизни всегда: родители часто слушали его записи. Сначала он был более разухабистым, но с годами становился все серьезнее. И это совпадало с моим взрослением. Были записи и других авторов-исполнителей под гитару, но больше никто не нравился. Галич, Окуджава, Визбор… Нет, не сравнить. Высоцкий был такой блестящий, уверенный, четкий. И артист при этом. Еще до Жеглова: «Служили два товарища», «Вертикаль», «Бегство мистера Маккинли». Я знал от родителей, что власть его не признавала, но знал и о Таганке. Хотя попасть туда на спектакль даже не мечтал. Это было где-то на другой планете. Потом, в 1980 году, летом, я был в Москве на Олимпиаде. С трудом туда проник, спал в парадняках. Вернулся домой и узнал, что в это самое время Высоцкий умер.

Были еще записи выступлений поэтов в Политехническом. Из этой компании больше всего мне нравился Вознесенский; «Я Гойя!», «Любите при — свечах», «В Политехнический!» — до сих пор слышу, как он тогда читал, запомнилось.

Позже, уже в конце 1980-х, самым важным поэтом для меня стал Александр Башлачев, которого я, к счастью, успел увидеть. Цой, Гребенщиков и Летов — поэты. Цой писал простые стихи, простыми словами. Но никто не написал ни одной такой песни после него, хотя эпигонов у него толпа. Иосиф Бродский — прекрасный поэт, я его очень уважаю, но мне кажется, что громоздкость стихотворения не является достоинством. Все, что затрудняет чтение, мне не близко. Я понимаю, что он так мыслил, но мне тяжело его читать.

Кстати, так же сложно мне воспринимать рэп, когда люди читают слишком быстро, превращая свое исполнение в спорт. Как скорость, так и выискивание необычных рифм в ущерб здравому смыслу. Мне нравятся Рич и Хаски, потому что я спокойно успеваю их понять, когда слушаю. И с рифмами у них все в порядке. Мирон, конечно, тараторит, но я его все равно люблю — как явление.

«На филфаке в это время какой-нибудь благообразный профессор говорит: „Откроем же «Евгения Онегина», друзья!”»

Я пришел из армии и решил поехать в Ленинград поучиться, изначально у меня не было мысли остаться здесь. Решил поступить в Гидрометеорологический институт, хотя вообще не технарь. Подумал, раз я и так гуманитарий, зачем мне гуманитарное образование. После армии можно было пойти практически в любой вуз. Мама написала в часть, чтобы мне прислали направление, сам я об этом не позаботился, и мне его прислали. Приехал в Ленинград в ноябре 1983-го на подготовительное отделение, потом сдал выпускные экзамены, они же были вступительными. В итоге проучился год: началась вышка, разные сложные вещи, я ничего не понимал. Сидел на парах и думал, что на филфаке в это время какой-нибудь благообразный профессор говорит: «Откроем же «Евгения Онегина», друзья!», а мне тут говорят — возьмите пробирку, налейте туда-то дрянь какую-то вонючую. Но ехать обратно на Таймыр уже не хотелось, делать там совершенно нечего. Решил устроиться на работу: шел по Невскому, зашел в бюро трудоустройства и так оказался на стройке.

В 1986-м все-таки решил пойти на филфак. Сдал документы. У нас была дружная компания на работе, мы часто ездили в походы, и вот перед очередной поездкой я собрал рюкзак, а по дороге заскочил на первый вступительный экзамен. Особо не надеялся ни на что. В итоге сдал все три и поступил на заочное. Но учиться заочно я не умел. Мне дали список книг, которые я должен был взять в библиотеке и прочитать, а также работ, которые должен был выполнить самостоятельно. А у меня тогда дочка родилась. Полгода прошло, я так и не собрался ничего сделать, потом меня отчислили.

Отработал три года на стройке, перешел на работу в котельную. И уже в 1993-м году мы с женой поступили в Полиграфический институт. Мне было тридцать лет. Там было интересно учиться. Мы начали с античной литературы, и оказалось, что полторы-две тысячи лет назад были написаны вещи, которые прекрасно понимаются сейчас. Читаешь «Лягушек» и ржешь. Понятный юмор такой древности — это было главное и самое неожиданное для меня открытие.

Много времени проводили в библиотеках. Интернет уже был, но его нам показывали, как какую-то диковинку: водили в Библиотеку Академии наук, а там люди, чуть ли не в белых халатах, говорят: «Вот, товарищи, это — интернет. Он работает вот так…» Я тогда не понял, зачем эта штука нужна.

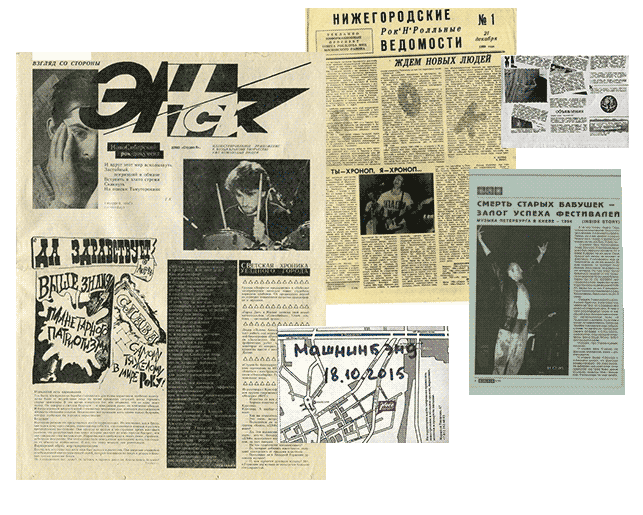

Рок-самиздат

Рок-самиздат

Рок-самиздат был очень важен в какой-то момент. В Питере были Рокси и РИО, в Москве — Урлайт и Контркультура. Писали о том, что происходило в мире, и о том, в чем ты сам мог участвовать. Я в 1989-м вступил в Ленинградский рок-клуб, и было очень интересно читать про всякие события. Было много рок-газет и журналов в других городах: «Город Энск», «Нижегородские рок-н-ролльные ведомости», минская «Музыкальная газета», какие-то еще. Я все это собирал по возможности. Жена потом защитила диплом по рок-самиздату.

«Сейчас я читаю в основном журнал, который редактирую уже двадцать лет»

В перестройку хлынуло много всего, в том числе масса истерических разоблачений. Я некоторое время это читал, потом надоело. Интересно было читать нормальные художественные книги, ранее не издававшиеся. «Белые одежды», например. Хорошо, что появилось много зарубежки. «Тропики Рака» всякие и «Комнаты Джованни», Борхес, Умберто Эко, Джойс. Познакомился с фэнтэзи, понравились «Хроники Амбера» и «Мир реки», но я не увлекся этим жанром. Набокова начали издавать у нас, Аксенова, Довлатова — это прекрасно. Много мы тогда напокупали в короткое время: Войнович, Замятин, Одоевцева, Мариенгоф… Я так сразу все не вспомню. Запали на Серебряный век. Читали запоем, потом опять в магазин, еще мешок тащим. Параллельно кино шло потоком, вся классика — пожалуйста.

Из современных наших читали Пелевина, Дмитрия Быкова, Маканина, Виктора Ерофеева, Мамлеева, Сорокина. В общем, как все, более или менее.

Сейчас я читаю в основном журнал, который редактирую уже двадцать лет. Честно говоря, профессия редактора, а заодно и корректора, отбивает желание лишний раз смотреть на буквы: вместо удовольствия начинаешь искать ошибки. Недавно друзья подарили новое издание «Слова живого и мертвого» Норы Галь, я раньше читал ее кусками, теперь наконец прочитаю целиком.