Адская осатанелость Бориса Поплавского

Интервью с Сергеем Кудрявцевым

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Борис Поплавский. Дирижабль осатанел: Русский дада и «адские» поэмы. М.: Гилея, 2023

— Вы издаете Поплавского уже много лет, с конца 1990-х годов. Расскажите, пожалуйста, с чего вы начинали и как пришли к нынешнему изданию.

— Вы издаете Поплавского уже много лет, с конца 1990-х годов. Расскажите, пожалуйста, с чего вы начинали и как пришли к нынешнему изданию.

— Первая книга стихов Поплавского вышла у меня в 1997 году, и она была подготовлена по рукописным материалам, а не по прежним изданиям. Это были тексты, найденные в личном архиве писателя Ильи Зданевича (Ильязда), жившего в Париже с 1921 года и дружившего с поэтом. С идеей их публикации ко мне обратился французский славист Режис Гейро, мой давний друг, с которым мы до этого издавали самого Зданевича. Эти стихи вместе с письмами поэта к Зданевичу и вошли в книгу «Покушение с негодными средствами». Мы ее так назвали по заглавию одного из стихотворений Поплавского, которое, в свою очередь, отсылало к выражению, которое неоднократно использовалось Зданевичем по отношению к поэзии, являющейся, по его мнению, неподходящим средством для преобразования жизни, извечно бесплодной попыткой. В этом сборнике впервые были опубликованы и рисунки Поплавского, которые он оставлял на полях рукописей. После этого с подачи разных людей у меня стали появляться новые неизданные тексты Поплавского. Например, ко мне вскоре после этого обратилась сотрудница Государственного литературного музея в Москве, рассказав, что у них теперь хранится архив поэта, переданный из Франции. И тогда, в 1999 году, я издал книгу неизвестных ранних стихов Поплавского «Дадафония», предисловие к которой написал поэт и писатель Дмитрий Пименов.

Через некоторое время в книжный магазин «Гилея», находившийся в то время в здании ИНИОН РАН (впоследствии сгоревшем), зашла Мария Васильевна Розанова, издательница журнала «Синтаксис» и вдова Андрея Синявского: она рассказала мне, что у нее в Париже хранится часть архива Поплавского. У нее возникла идея опубликовать не стихи, а рисунки поэта, которые она почему-то гораздо больше ценит. Но оказавшись у нее дома и начав изучать эти бумаги, я увлекся прежде всего стихами, каковых там было великое множество, в том числе неизвестных. В коробках хранилась и верстка так и не вышедшего сборника «Дирижабль неизвестного направления», который автор планировал опубликовать в 1927 году. Все, что меня интересовало, я по возможности скопировал и, разумеется, сделал множество фотографий с рисунков. Так появился материал для третьей, также иллюстрированной книги «Орфей в аду», которая вышла в 2009 году. Во всех этих изданиях были опубликованы привлекавшие меня более всего стихи авангардного периода Поплавского, многие из которых оставались ненапечатанными. Тогда же возникла идея собрать их все в единый том, где было бы представлено практически все его творчество периода «русского дада». И я уже начал готовить такое сводное издание, но его пришлось отложить, потому что в том же году издательство «Согласие» выпустило трехтомное «Собрание сочинений» Поплавского, в одной из книг которого был отчасти использован аналогичный массив поэтических текстов (в том числе взятых из моих первых двух изданий). С моей точки зрения, многое в нем было сделано неверно. У меня, скажем так, опустились руки, и я подготовил тогда лишь небольшой сборник «Небытие» (2013), куда снова вошли неизвестные тексты.

В итоге собранный мною более или менее полный «авангардный» сборник Поплавского «Дирижабль осатанел» вышел в свет только сейчас. В него вошло 240 стихотворений 1924–1929 годов. За время подготовки книги я нашел еще довольно много разных ранее неизвестных версий опубликованного, а также целый ряд неизданных текстов. Все это вошло в недавно вышедшую книгу, собранную по четырем архивам, которые находятся в разных странах.

Обложка книги Поплавского «Покушение с негодными средствами» (М.: Гилея, 1997)

Обложка книги Поплавского «Покушение с негодными средствами» (М.: Гилея, 1997)

— Правильно ли я понимаю, что на ваш взгляд «авангардное» творчество Поплавского ценнее его более поздних произведений, с которыми он ассоциируется у большинства читателей?

— Не совсем так. Да, лично мне его авангардные стихи ближе (как, например, ранний Заболоцкий или ранний Маяковский), но я не хочу выступать в роли «объективного оценщика» и делать в этом смысле какие-либо противопоставления. Я лишь стараюсь вытащить эти вещи Поплавского из тени, которую отбрасывает на них преобладающая до сих пор линия в изучении его творчества. Все мои личные художественные или политические пристрастия отражаются на специфике моего издательства, и оно заточено на определенной литературно-критической позиции: это русский и итальянский футуризм, заумная школа, ОБЭРИУ, дадаизм и сюрреализм, различные анархические теории и практики (включая Ситуационистский интернационал и «Тиккун»). То есть в выборе книг для издания я достаточно субъективен. Кроме того, что тема ранней поэтики Поплавского недостаточно исследована, она так или иначе взаимосвязана с другими книгами, которые я готовлю: все они — часть одного большого замысла. Нет причин сейчас раскрывать его полностью (отчасти он прозвучал в нескольких моих собственных работах), но если говорить вкратце, то в нем более всего соприкасаются идеи дадаизма, анархизма и различных антицивилизационных теорий и практик.

Авангардная поэтика Поплавского — неканоническая, она не соответствовала литературным вкусам и требованиям русской эмиграции того времени. В большой мере она была связана с обновлением поэтического языка, которое происходило в те годы в Советской России, а также в европейских странах. Его творчество этого, скажем так, «отшельнического» периода близко к различным постфутуристическим течениям вроде ОБЭРИУ, а с другой стороны — к новейшим течениям поэзии на Западе. Конечно же, на него оказала влияние и российская заумная школа: в этих стихах нередко можно встретить элементы зауми или некую живописную беспредметность. По своей образности Поплавский очень близок к сюрреалистам, недаром его называли «первым и последним русским сюрреалистом». А с дадаизмом его сближали неряшливость, «косноязычие», неукротимость многих стихотворений, отчасти впитавших эстетику случайности и анархическое мировосприятие. Впрочем, надо признать, что на прямые параллели с немецким или французским дадаизмом указать довольно трудно. Все-таки это был «русский дада», который, если осмыслить этот условный термин, во многом отличен от европейского дадаизма.

Обложка книги Поплавского «Дадафония» (М.: Гилея, 1999)

Обложка книги Поплавского «Дадафония» (М.: Гилея, 1999)

Стихи этого периода, на мой взгляд, должны вызвать безусловный читательский и научный интерес и разрушить доминирующий взгляд на Поплавского как на всеми почитаемого «принца русского Монпарнаса» и яркую фигуру беженского истеблишмента. Здесь надо подчеркнуть, что и тогда, и после он оставался нищим, несчастным, непризнанным, «осатаневшим» от одиночества — всю свою короткую жизнь он был по сути «проклятым» поэтом. Ранние стихи чаще всего воспринимаются исследователями, а через них читателями, как «вторичные» или «эклектичные», а «настоящего» Поплавского ищут в его позднем творчестве. Я же демонстрирую все эти блистательные зарисовки и довольно оголтелые поэтические выходки середины двадцатых, чтобы показать, что такая точка зрения неверна, что ни в коем случае нельзя игнорировать или замалчивать эту часть его творческого пути. На мой взгляд, это был наиболее звучный период в его поэтической «карьере», а после него (что можно проследить, например, по письмам Поплавского к Зданевичу) он все-таки приглушил свой голос и пошел, как мне кажется, на определенные творческие уступки, хотя и остался самобытным и ярким поэтом.

Опубликованные в последней книге стихи — более свободные и раскрепощенные, они насыщены очень выпуклыми, рельефными, почти тактильно ощутимыми образами и более богаты фонетически (а также в них появляется нецензурная брань). Они изобилуют сценами земного ада, где смешиваются кровь, вино, отрезанные головы, античные герои, грудастые ангелы и проститутки. Мы видим в них разорванную и горячечную поэтическую ткань, чувствуем более непосредственное «стихоизвержение», что уменьшает дистанцию между нами и поэтом. В позднем же творчестве поэт становится как бы более размеренным, трагически-умиротворенным и в каком-то смысле более холодным и отдаленным. Кому-то, возможно, такое больше по нраву, да и я сам не отрицаю его позднего творчества, но только расставляю новые акценты.

Обложка книги Поплавского «Небытие» (М.: Гилея, 2013)

Обложка книги Поплавского «Небытие» (М.: Гилея, 2013)

— Некоторое время Поплавский тесно общался с Ильей Зданевичем — насколько сильно последний повлиял на литературные эксперименты первого?

— Да, конечно, одно время молодой поэт (ему тогда было чуть более двадцати) входил в круг Зданевича, организовавшего в Париже Университет «Сорок первого градуса» (по названию тифлисской группы заумных поэтов), посещал его вечера, даже дружил с ним. Одно из стихотворений Поплавского сопровождается дарственной надписью Зданевичу, которого он называет своим учителем. Но если брать немногие сугубо заумные стихи Поплавского и его поэму «Мрактат о гуне», то они представляют собой достаточно самостоятельное явление и не вписываются в известные нам традиции заумной поэзии. Они совсем не похожи на творчество Алексея Крученых, Ильи Зданевича или Василиска Гнедова. Например, заумь Поплавского чаще всего рифмованная. Также поэт часто использует в качестве зауми разные иноязычные слова и названия, что, конечно, практиковалось и другими поэтами, но по-другому. Поплавский знал французский и немецкий языки, просиживал днями не только в артистических кафе на Монпарнасе, но и в парижских библиотеках, где читал много разного, и в том числе старинные трактаты — исторические, философские и мистические. Он был хорошо знаком с русской и европейской, прежде всего французской литературой, читал своих современников. В этом кроются истоки множества прочих на него влияний, и все это так или иначе нашло отражение в его стихах разных периодов, в том числе и в его заумной или «дадаистской» поэзии.

— Подзаголовок новой книги — «Русский дада и „адские“ поэмы» — подразумевает, что некоторые из вошедших в нее стихов относятся к числу «дадаистских», а другие — к числу «адских». Объясните, пожалуйста, что такое «русский дада» и каково было место этого феномена в культуре того времени?

— В предисловии я написал, что «русский дада» отличается от западного дада почти так же, как русский футуризм от итальянского — в том смысле, что этот термин очень условен. К «русскому дада» относят как поэтов-эмигрантов, которые входили в круги европейских дадаистов и с ними сотрудничали, переводили их или испытывали их влияние, так и многих русских и советских авангардных авторов, в частности, заумников. Некоторые исследователи без сомнений относят последних к общему течению дадаизма, характеризуя русскую заумь как его ответвление. Но, несмотря на целый ряд сходств, русские и западные авангардные движения того времени все же существовали параллельно и развивались практически независимо друг от друга — если абстрагироваться от небольшого количества «случайных связей» и от того, что на возникновение дада повлияла абстрактная поэзия Кандинского. Заумники практически не опирались на опыт современных им западных поэтов (здесь надо понимать, что все происходило в годы войны и информационной блокады) и обращались скорее к истокам русского языка, к лубку, сектантству, национальным мотивам или, в конце концов, к творчеству своих непрямых предшественников, итальянских футуристов. Добавлю еще, что последние как раз всячески обосновывали свое первородство и, наоборот, относили дадаистов к плеяде «заумных речетворцев».

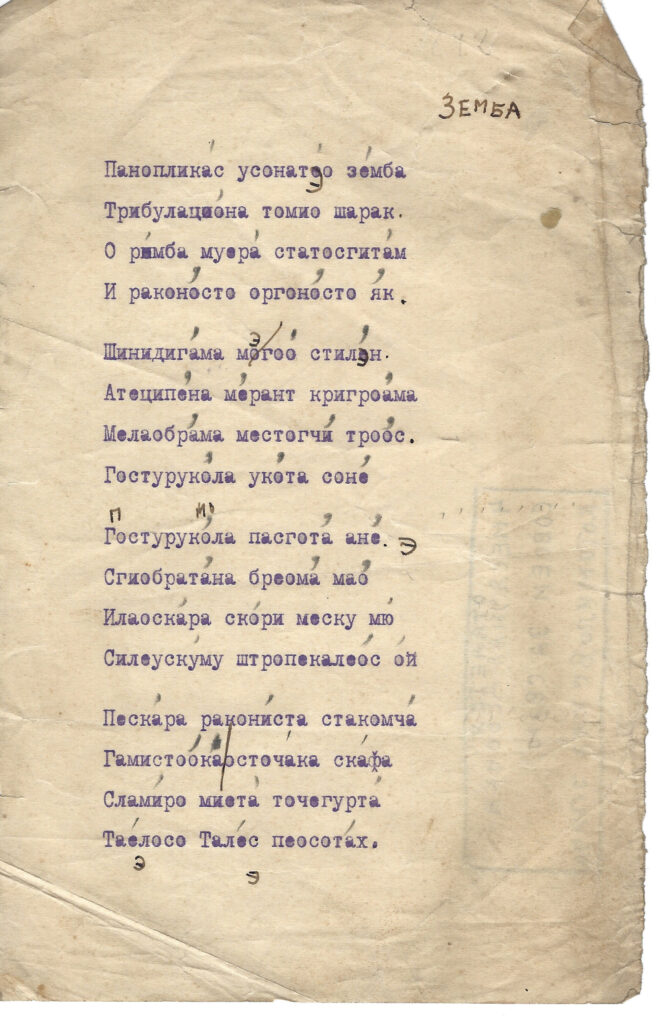

Вариант стихотворения Поплавского «Панопликас усонатэо земба...». 1925. Архив И.М. Зданевича, Марсель

Вариант стихотворения Поплавского «Панопликас усонатэо земба...». 1925. Архив И.М. Зданевича, Марсель

Сравнительно небольшое количество поэтов-эмигрантов, к которым можно применить эпитет «левые» и которые, в частности, группировались вокруг Зданевича или журнала «Удар», стало «точкой сборки» для этих направлений, поскольку они испытывали влияние со всех сторон. Их представители были знакомы с европейским кубизмом, русским футуризмом и различными течениями беспредметничества — и вместе с тем в Берлине и Париже начали взаимодействовать с местными поэтами и художниками, усваивая их опыт. Однако все это было вне зоны интересов подавляющей массы русских беженцев. Эта достаточно консервативная среда негативно относилась к любым авангардным проявлениям, и прежде всего ко всему, что ассоциировалось с футуризмом, который стал для них чуть ли не ругательным словом. Дело тут не только в эстетических пристрастиях публики, воспитанной на поэзии другого толка и забравшей ее с собой на французскую землю, но и с ее моральными принципами и политическими взглядами. Русский авангард, который в лице Маяковского и его соратников поддержал советскую власть и открыто на нее работал, на беженской парижской почве воспринимался как своего рода большевистское вторжение. Такое отношение к авангардному дискурсу и повлияло в итоге на судьбу творчества Поплавского и на его личную судьбу.

— Что же в таком случае представляют собой «адские» поэмы Поплавского?

— Такое обозначение некоторым своим произведениям дал сам поэт. В подзаголовке новой книги я использовал его собственную формулировку, которую он применил ко всему циклу своих авангардных вещей: «Русский дада и „адские“ поэмы». Я думаю, что к собственно «адским» поэмам он отнес лишь несколько наиболее крупных текстов, живописующих картины Ада — ада внутреннего, порою алкогольно-наркотического, и ада как подземелья жизни, как перевернутого мира. Но эта тема, конечно, присутствует у него и в других текстах, он вообще часто пишет о земном и литературном аде, мысли о которых навевало, по всей видимости, не столько чтение оккультной литературы, сколько чувство одиночества и ощущение того, что Поплавский называл «осатанелостью». Эти тексты находятся на грани между его собственными грезами и сновидческими, галлюцинаторными картинами сюрреалистов. Его стихи с распутными девами, чертями и мертвецами передают настоящий трагизм вчерашнего и сегодняшнего бытия, а также сообщают о «негодности» любых поэтических средств для преобразования жизни, о чем этот поэт-отщепенец писал также в отдельном небольшом цикле об искусстве поэзии.

Рисунок Поплавского. Сер. 1920-х. Бывший архив С.Н. Татищева, Париж

Рисунок Поплавского. Сер. 1920-х. Бывший архив С.Н. Татищева, Париж

— Каковы перспективы дальнейшего освоения творческого наследия Поплавского вашим издательством и какие еще гилеевские новинки имеет смысл ждать в обозримом будущем?

— Дело в том, что во время работы над этой книгой я узнал еще об одном архиве с множеством стихов и других текстов Поплавского. Прежде мне были известны только три места хранения бумаг поэта: два во Франции и одно в Москве, но тут я неожиданно узнал про еще одно — в США. Ко мне обратился исследователь из Стэнфордского университета, который предложил ознакомиться с копиями неизвестных материалов из некоего частного архива. Оказалось, что в нем содержатся не только другие версии тех текстов, которые я уже включил в готовящуюся книгу, но и большой массив неизданных стихов еще более раннего периода. Так у меня возник новый замысел: издать по возможности все найденные стихотворения периода 1922–1924 годов — те самые, которые Поплавский, составляя в свои последние годы некий план собрания поэтических сочинений, относил к «Первым стихам» (стихи периода «русского дада» он отнес ко «второй книге»). Многое для такого проекта у меня было и до этого, но сейчас, наконец, все вроде сложилось. Вероятно, туда войдут как дополнение и его еще более ранние стихи, написанные на юге России и в Константинополе. Многие из них тоже неизвестны.

В нынешнем издании приводится краткая история этого американского архива. Если вкратце, то хранитель личного парижского архива Поплавского, его друг и наследник Николай Татищев, в конце 1960-х годов согласился на сотрудничество с исследователем из США Семеном Карлинским и передал ему тетради поэта с неопубликованными стихами первой половины 1920-х годов. Карлинский уже в 1980-е издал трехтомное собрание сочинений Поплавского в издательстве университета Беркли, но по сути оно являлось перепечаткой прежних книг поэта. Из архивных материалов туда ничего включено не было, и эти тетради так и лежали без дела до наших дней.

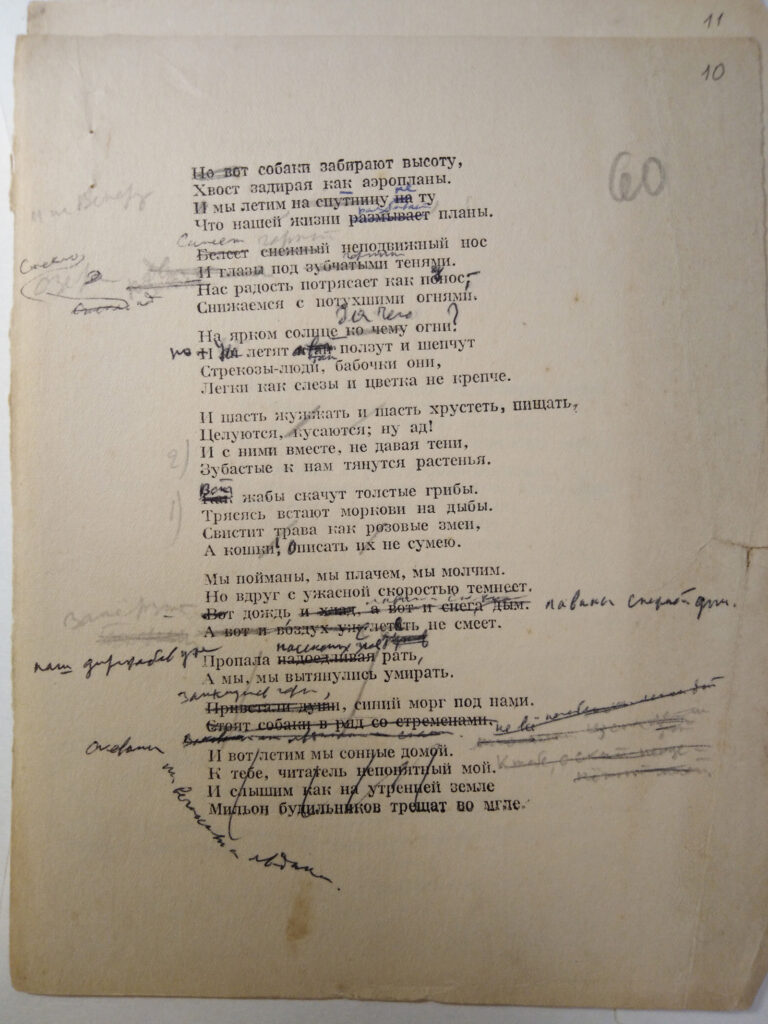

Стихотворение Б. Поплавского «Жюлю Лафоргу» с правкой Н.Д. Татищева. Страница вёрстки неизданного сборника стихов Поплавского «Дирижабль неизвестного направления». 1927. Гослитмузей, Москва

Стихотворение Б. Поплавского «Жюлю Лафоргу» с правкой Н.Д. Татищева. Страница вёрстки неизданного сборника стихов Поплавского «Дирижабль неизвестного направления». 1927. Гослитмузей, Москва

Что касается других проектов, то в «Гилее» уже практически готовы к изданию две книги: переведенный Татьяной Набатниковой роман немецкого дадаиста Рауля Хаусмана «Hyle» (предисловие к нему написал Режис Гейро) и переиздание романа Ильи Зданевича «Философия» с иллюстрациями художника и поэта-трансфуриста Бориса Констриктора, сделанными специально для этой книги.

Произведение Хаусмана — дадаистский роман, там линии сюжета и образы мерцают, а на фоне автобиографической истории происходит распад языка и местами произрастает немецкая заумь. «Дадасоф» Хаусман писал его достаточно долго и издал только в 1969 году в Германии, за два года до смерти. Сегодня этот роман интересен и тем, что в нем описывается настоящая беженская жизнь, а именно история его собственной эмиграции. В 1933 году, сразу после поджога Рейхстага, он вместе со своей женой Ядвигой Манкевич и любовницей Верой Бройдо (обе были еврейками) уезжает на Ибицу, которая тогда была очень бедной территорией, населенной крестьянами и застроенной только характерными белыми домиками. В те же годы там, кстати, побывал и Вальтер Беньямин — не исключено, что они с Хаусманом встречались на Ибице. В романе описываются несколько лет до начала Гражданской войны в Испании, а его основные темы — история любви и ее распада, история острова и анархитектура, беженские скитания. Издание будет сопровождаться фотоработами Хаусмана, сделанными на острове. Интересно, что прототип главной героини Ары — любовница Хаусмана Вера Бройдо — из семьи русских меньшевиков, ее мать погибла в тюрьме в СССР. А переехав с Ибицы в Британию, Вера вышла замуж за историка Нормана Кона, впоследствии автора выдающейся работы «В погоне за тысячелетием: Милленаристы-революционеры и мистические анархисты Средневековья», которую тоже неплохо бы издать на русском.

Что касается романа Зданевича, то его сюжет связан с событиями, происходившими в Константинополе-Стамбуле в 1920—1921 годах. Основные действующие лица произведения — русские беженцы, наводнившие город после сдачи Крыма красным, и разные странные местные персонажи. В романе разворачиваются всевозможные авантюрные, шпионские и мистические истории, происходящие на фоне подготовки советского восстания в Стамбуле, задуманного с целью присоединить Константинополь и вообще Турцию к Советской России. Захваченному Константинополю, как утверждает Зданевич в отдельном примечании к роману, в те годы планировали дать другое название — не вернуть ему старое русское имя Царьград, а назвать его Ленинградом! Сведения о некоторых действительных намерениях Москвы по советизации Турции можно найти в ряде отечественных научных работ, цитаты из них приводятся в комментариях к роману. Обе будущие книжки достаточно актуальны в свете последних геополитических событий, однако честно скажу, что ничего не подгадывал: мои издательские планы возникли раньше, но оказались созвучными времени.